漢語二語習得中時間向度概念遷移研究

李錫江,王海瀅

(吉林大學 公共外語教育學院,吉林 長春 130012)

漢語二語習得中時間向度概念遷移研究

李錫江,王海瀅

(吉林大學 公共外語教育學院,吉林 長春 130012)

本文以概念遷移假說為理論框架,通過語料庫的方法考察了英漢語時間向度認知差異對英語母語者學習漢語方位名詞的影響。研究發現,英語母語者對漢語方位名詞“前”和“后”的時間意義習得情況較好,支持了本研究的假設;而對“上”和“下”的時間意義習得情況也接近漢語母語者,這與本研究的假設相反。我們認為目標語的輸入形式和輸入頻率起到了關鍵的作用,抑制了母語概念遷移的發生。上述發現表明目標語與母語之間的認知差異只是導致概念遷移或者二語習得困難的充分條件,母語遷移是否發生還要受到其它因素的制約。這一結論對解決二語習得中的母語遷移問題具有啟示意義。

時間向度;認知差異;二語習得

時間是物質存在的基本形式,人類對時間的認知包含了從對時間的概念化到語言表征的過程,而語言表征一方面反映了客觀的時間運動,另一方面也體現了人們對時間的主觀認識。從宏觀上說,人類處于相同時空之中,而且生理結構一致,因此時間認知具有共性的一面;從微觀上說,不同民族所處的社會文化環境有所不同,因此時間認知也會表現出差異的一面。對于英、漢兩種語言而言,時間認知也不盡相同,共性與差異并存。

英語和漢語在時間認知上的共性在于都采用“時間是空間(time is space)”的概念隱喻。在這一隱喻中,時間是目標域,空間是始源域,人們把空間范疇和關系投射到時間范疇和關系上,借以完成對時間這一更加抽象概念的理解。英語和漢語在時間認知上的差異在于對時間向度的識解不同:前者通常采用水平方向思考時間,后者則采用水平和垂直兩種方向思考時間[1-5]。體現在語言編碼上,英語主要使用水平方向的空間隱喻(即“前/后”)來表達時間的先后順序,如before lunch(午飯前)、after school(放學后)。漢語除了這樣的水平表述外,還使用垂直方向的空間隱喻(即“上/下”),如“上周五”“下半年”。這反映出英語母語者習慣采用自己在動的隱喻,意即時間靜止不動,觀察者(即認知主體)面向時間移動,而漢語者正相反。那么,英、漢語在時間向度上的認知差異對漢語作為第二語言的學習會產生什么影響?對于這一問題,國內目前尚不見專門的探討,因此本文擬在概念遷移理論框架下,通過語料庫的方法進行研究。

一、理論框架

新近的語言遷移理論——概念遷移假說(Conceptual Transfer Hypothesis)提出:語言遷移不僅發生在語言結構層面,還會受心理認知因素影響發生在思維層面。個體在習得母語過程中會形成一套與之相應的概念結構和概念化模式,而操不同語言的人類群體之間在概念結構和概念化模式上存在差異,這些差異會影響個體對第二語言的學習和使用[6-7]。就概念結構而言,兩種語言之間可能存在三種情形:概念對等(conceptual equivalence)、概念部分對等(partial equivalence)、概念不對等(conceptual non-equivalence)[8]。這三種情形是指兩種語言在某一概念域從完全共享核心和邊緣概念到具有部分相同的概念結構再到彼此概念完全不同,出現概念空缺(conceptual gap)。如前所述,英、漢語在時間向度的認知上既有相似又有差異:兩種語言都借用水平空間隱喻思考時間,這是二者的概念對等之處;但是漢語還使用垂直空間隱喻思考時間,這就出現了二者之間的概念不對等或概念空缺。根據概念遷移假說,概念差異會影響二語習得。那么就漢語二語習得而言,英、漢語在時間向度上的概念差異是否會導致概念遷移?

當前,語言遷移研究的發展趨勢一方面是把對語言結構層面的關注引向對深層心理認知層面的探索,另一方面是從對遷移現象本身的關注轉向對遷移可能性(transferability)的考察[6],即探究促使或抑制遷移發生的各種因素及其權重關系。因為越來越多的研究發現,語言遷移(包括概念遷移)是影響二語習得的主要因素,但并非唯一因素,遷移的發生與否以及作用強度還要受到其它因素的制約。Jarvis & Pavlenko將這些因素歸納為語言、心理、認知、環境、使用等五大類[6]。

本研究的假設是:英漢兩種語言在時間向度認知上表現出的概念不完全對等,那么以英語為母語的學習者在習得漢語時可能會出現以下兩種情況:(1)學習者對使用水平方向的空間隱喻(即“前/后”)的時間表達習得情況會較好。(2)學習者對使用垂直方向的空間隱喻(即“上/下”)的時間表達習得情況會較差。

二、研究方法

本研究的漢語語料采自北京語言大學的“HSK動態作文資料庫”(HSK),該庫收錄了1992-2005年母語為非漢語的學習者參加高等漢語水平考試的作文考試答卷。本研究選擇了以英語為母語的英國、美國、加拿大和澳大利亞的學生作文語料,共計429篇作文,62137個字。調查的目標設定為方位名詞“前”“后”“上”“下”四個詞。具體調查步驟為:首先,利用AntConc軟件在語料庫中分別以上述四個詞為節點詞提取索引行。其次,利用PowerGREP軟件對索引行進行人工標注,剔除上述節點詞標示時間意義以外的索引行。最后,統計所標注語料的相關頻率數據并進行卡方檢驗。

三、結果

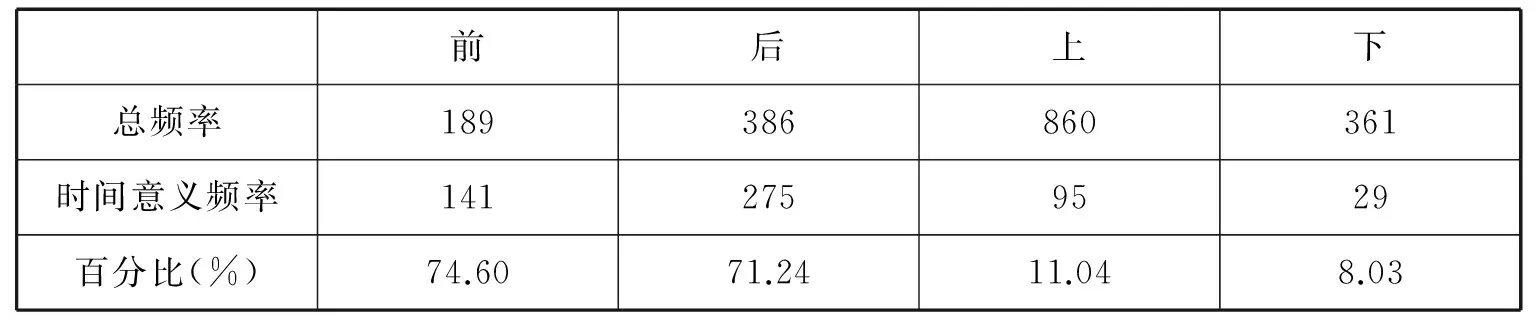

依據調查統計結果,本文把英語母語者習得漢語方位名詞“前”“后”“上”“下”的情況列入表1,同時把肖燕基于北京大學中國語言學研究中心漢語語料庫(CCL)所統計的漢語母語者使用這四個詞的情況列入表2,以作對比[4]。

表1 英語母語者使用“前”“后”“上”“下”的時間意義頻率統計

表2 漢語母語者使用“前”“后”“上”“下”的時間意義頻率統計

統計顯示,英語母語者使用“前”和“后”的時間意義頻率比分別為74.60%和71.24%,漢語母語者為71.41%和67.24%,前者的兩個值比后者都略高;卡方檢驗表明英語母語者和漢語母語者對這兩個方位名詞的時間意義使用都沒有差異顯著(“前”:χ2=0.94,df=1,p=0.331;“后”:χ2=2.80,df=1,p=0.094)。上述結果一方面說明對于方位名詞“前”和“后”而言,標示時間是它們的主要意義,標示空間則是次要意義,在這一點上二語學習者與漢語母語者的使用趨勢是一致的;另一方面說明二語學習者對“前”和“后”的時間標示意義掌握較好,這符合本研究的預期,因為英語主要使用水平方向的空間隱喻“前”和“后”來表達時間的先后順序。

英語母語者使用“上”和“下”的時間意義頻率比分別為11.04%和8.03%,漢語母語者為12.38%和9.34%,前者的兩個值與后者接近;卡方檢驗表明英語母語者和漢語母語者對這兩個方位名詞的時間意義使用也都沒有差異顯著(“上”:χ2=1.41,df=1,p=0.235;“下”:χ2=0.73,df=1,p=0.393)。這一結果首先表明方位名詞“上”和“下”的主要語義功能是標示空間,標示時間是它們的次要意義,這與“前”和“后”的語義功能恰好相反;其次,二語學習者使用“上”和“下”的時間意義頻率接近漢語母語者,這與本研究的假設相反,說明英漢語時間認知差異對英語母語者習得“上”和“下”的時間意義可能并沒有構成障礙。

四、討論

下面,本文將結合對語料的深入分析對上述調查結果加以討論。

首先,就水平方向的時間思維而言,英語母語者和漢語母語者存在概念對等,二者分別使用before和after、“前”和“后”來表述時間。因此,本文預測英語母語者習得“前”和“后”應該沒有認知困難或者難度不大,上述調查結果也證實了這一點。但是英語母語者使用“前”和“后”的時間用法頻率略高于漢語母語者,這是否說明英語母語者由于母語概念遷移對“前”和“后”出現了過度使用(overuse)呢?是否在不必要的地方使用了“前”和“后”呢?經過對所標注語料的逐一勘察,我們并未發現“前”和“后”的嚴重誤用問題,檢索到的例證基本都符合漢語表達習慣(雖然存在個別詞匯的誤用現象,但并不妨礙時間的表達。例如,“在我學的漢語[F語]自后(應該是‘之后’),我才能親[F親]身體驗[F驗]到怎樣[F様]才算是一個完整的中國人。”因此,不能把調查結果解釋為母語概念遷移造成了過度使用。此外,從語料體量來看,中介語語料中的出現頻率與漢語語料頻率相差三個數量級,這很可能是導致比例差異的原因。因此,調查結果一方面能夠說明英語母語者對“前”和“后”的習得沒有認知困難;另一方面,要確定是否存在過度使用還要基于更多語料調查的驗證。

其次,就垂直方向的時間思維而言,英語母語者和漢語母語者存在概念空缺,漢語使用“上”和“下”既表述空間也表述時間,英語中的up和down或above和below基本上只表述空間而不表述時間。因此,本文預測英語母語者習得“上”和“下”具有認知障礙,因而習得會有困難。上述調查結果卻與此預測相悖:英語母語者使用“上”和“下”的時間意義頻率接近于漢語母語者,二者之間并沒有顯著差異。這是否說明英語母語者習得“上”和“下”時沒有遭遇認知困難?經過對本研究所標注語料的深入勘察和分析,我們認為促使英語母語者能夠較好地習得“上”和“下”可能的因素是目標語的輸入形式和輸入頻率。對學習者語料的進一步統計表明,與“上”和“下”搭配頻率較高的詞匯分別為:上課、上學、上班、早上、上午、以上、上一輩等;下課、下班、下午、下(一)次、下一代、下一輩等,這些搭配的使用頻率占到“上”和“下”出現頻率的一半以上。肖燕基于中國語言學研究中心漢語語料庫的統計顯示,上述詞匯在漢語母語者的語料中都位于高頻搭配行列[4]。盡管這些詞匯的搭配關系緊密程度有所不同(有些形成固定詞組,有些不是),但是在頻率的作用下它們都已成為具有共現關系的預制語塊(prefabricated chunks)[9]。心理語言學認為,預制語塊是語言使用中形成的習慣性語言構塊,一般是作為整體記憶和提取的,這對于語言識別、學習和認知過程至關重要。“語塊的存儲和提取能使學習者在一種反復提取、高頻使用和互相影響中加深對已有語言規則的理解,從而帶動學習者認知模式對詞匯和語法學習的互動引發和整合”[10]。預制語塊大都是按照一定的語法規則生成的語言單位,使用者無需知道其內部結構就可以流利地表達、正確性地使用,從而避免語言錯誤[11]。因此,在目標語以預制語塊為單位的整體輸入和高頻率輸入的共同作用下,英漢語時間認知差異的阻礙作用被抑制。那么這是否說明英語母語者已經習得了漢語的時間思維模式?我們認為得出如此結論還為時過早,因為研究表明二語學習者概念系統的改變是一個長期、漸變、緩慢的過程[12]。

五、結語

本文在概念遷移理論框架下基于“HSK動態作文資料庫”考察了英漢語在時間向度上的認知差異對英語母語者習得漢語方位名詞“前”“后”“上”“下”的影響。研究發現,英語母語者對“前”和“后”的時間意義習得較好,支持了本文的研究假設;英語母語者對“上”和“下”的時間意義的使用情況也接近漢語母語者,與本文的假設相反,我們認為目標語的輸入形式和輸入頻率起到了關鍵作用,抑制了母語概念遷移的發生。

母語遷移是影響二語習得的重要因素,而關于母語遷移發生的心理認知機制和影響遷移發生的因素都有待深入探究。本文在檢驗概念遷移假說的基礎上,發現目標語與母語之間的認知差異只是導致概念遷移或者二語習得困難的充分條件,概念遷移是否發生還要受到其它因素的制約。這一研究結論帶給二語教學的啟示是:成人學習者母語的影響根深蒂固,但是通過強化二語輸入頻率和優化輸入形式可以幫助消除或減輕母語遷移的影響。

[1]Boroditsky, L. Does Language Shape Thought? — Mandarin and English Speakers’ Conceptions of Time[J]. Cognitive Psychology, 2001(43):1-22.

[2]Boroditsky, L.Do English and Mandarin Speakers Think About Time Differently[J].Cognition,2011(1):123-129.

[3]劉麗虹,張積家.時間的空間隱喻對漢語母語者時間認知的影響[J].外語教學與研究,2009(4):266-271,320.

[4]肖燕.時間的概念化及其語言表征[D].重慶:西南大學,2012.

[5]楊文星,文秋芳.漢語本族語者與英語本族語者思考時間的方式——對思維—語言關系的實證研究[J].外語教學, 2014(6):45-49.

[6]Jarvis, S. & A. Pavlenko. Crosslinguistic Influence in Language and Cognition[M].New York: Routledge,2008.

[7]Jarvis, S. Clarifying the Scope of Conceptual Transfer[J].Language Learning, 2016(3).

[8]Pavlenko, A. Conceptual Representation in the Bilingual Lexicon and Second Language Vocabulary Learning[A]. In A. Pavlenko (eds.). The Bilingual Mental Lexicon Interdisciplinary Approaches[C]. Bristol Buffalo Toronto: Multilingual Matters, 2009:125-160.

[9]Lewis, M. Implementing the Lexical Approach: Putting Theory into Practice[M].London: Language Teaching Publications, 1997:3.

[10]亓文香.語塊理論在對外漢語教學中的應用[J].語言教學與研究,2008(4):54-61.

[11]王立非,張大鳳.國外二語預制語塊習得研究的方法進展與啟示[J].外語與外語教學,2006(5):17-21.

[12]Han, Z. H. & T. Cadierno. Linguistic Relativity in Second Language Acquisition: Thinking for Speaking[C]. Clevedon: Multilingual Matters,2010.

Conceptual Transfer of Temporal Orientation in the L2 Chinese Acquisition

LI Xi-jiang, WANG Hai-ying

(School of Foreign Language Education, Jilin University, Changchun Jilin 130012, China)

Drawn upon data from the HSK Dynamic Composition Corpus, this paper examines the effects of the discrepancies in cognition of temporal orientation between Chinese and English on the acquisition of L2 Chinese from a conceptual transfer perspective. The study finds that L2 Chinese learners show no difficulty in mastering the temporal meaning of “QIAN” and “HOU”, which confirms the hypothesis of the current study. On the other hand, the acquisition of the temporal meaning of “SHANG” and “XIA” by L2 Chinese learners approximates that of Chinese native speakers, which rejects our hypothesis. These results are interpreted in terms of input frequency and linguistic forms of target language. It is concluded by the authors that the discrepancies in cognition between source language and target language do not necessarily lead to L1 transfer, which in turn is constrained by other factors. The pedagogical implication of the aforementioned findings is that the influence of mother tongue could be offset by enhancing the input of target language.

temporal orientation; discrepancies in cognition; second language acquisition

2016-09-13

教育部人文社會科學研究青年基金項目“基于語料庫英漢二語習得中時空概念遷移研究”(14YJC740042);中央高校基本科研業務費項目“元認知策略與非英語專業學生語音習得相關性研究”(2014QY040)。

李錫江(1974- ),男,副教授,東北師范大學外國語學院博士研究生,從事二語習得研究;王海瀅(1985- ),女,講師,從事二語習得研究。

H19

A

2095-7602(2017)01-0093-04