撥開情緒的陰霾

谷梅梅?金洪源

〔關鍵詞〕元認知干預技術;社交焦慮;條件性情緒反應

社交焦慮是指個體在公開場合或社交情境下,擔心被人關注或者評價,害怕自己出丑或舉止窘迫,并自我評估為負性,從而體驗到緊張和不適,伴有回避行為的心理障礙。社交焦慮在青少年中較為常見,嚴重影響青少年的心理和社會功能,對青少年的成長和發展較為不利。遼寧師范大學金洪源教授對社交焦慮進行了長期的臨床干預研究,開創的元認知心理干預技術取得了較好的干預結果。本文以筆者對一名高中生社交焦慮的干預輔導為例,介紹了元認知技術干預社交焦慮的主要過程,在此基礎上,提出一些運用元認知干預技術解決社交焦慮的可操作性建議。

一、來訪者背景資料

(一)基本信息

王恬(化名),女,高一,文靜敏感,愛讀詩書,語言表達流暢清晰,成績在升入高中前一直良好。其父親是事業單位員工,愛好文藝,性格溫和感性;母親是個體戶,性格外向,堅強務實。來訪者自述:“從記事起,父母就忙著吵架,覺得所有人都在吵架,沒人管自己,覺得自己很孤獨。小時候,我不能融入同學;有時老師和同學們的一句話、一個表情,我都會想很多,會想他們是不是不喜歡我。”初中時,沒朋友,被班里男生欺負過。升入高中后因不適應,休學一年在家。重返學校后,仍然無法正常上課,于是學校推薦其接受元認知干預技術的幫助。

(二)癥狀表現

1. 社交焦慮

現在復讀高一,在教室因恐懼害怕而無法專心聽課;認為老師和同學都不喜歡自己,倍感孤獨;下課后在人群中行走,總感覺有人會議論自己長得丑(實際上王恬長相清秀、好看),因此刻意避開人群;在室外,時刻保持警惕,避免意外發生;會盡力表現出正常的樣子與同學交流,但內心焦慮、惶恐。

2. 親子關系

王恬和父親的關系比較融洽,認為母親脾氣不好,處理事情過于急躁,遇事經常發脾氣,忽略自己的感受,不理解自己。為討好父母會裝“乖”,內心卻十分厭惡依此標準來衡量孩子好壞的教育方式。她一方面怨恨父母,一方面又覺得父母養育自己不容易,想要與他們好好溝通交流,但就是做不到。

3. 軀體癥狀

因為經常焦慮和害怕,來訪者身體很虛弱;在人群中,會感覺身體在顫抖;首次咨詢時,來訪者在開始敘述自己的問題時,身體止不住地發抖。曾到醫院做過全面檢查,結果顯示并無器質性病變。

二、來訪者問題形成的心理機制

(一)潛意識條件性情緒反應是核心

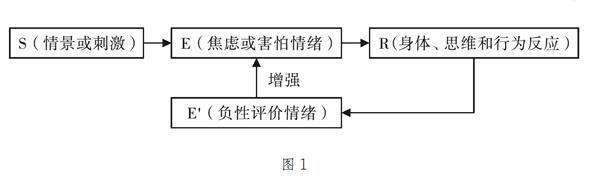

以往干預社交焦慮的療法只關注認知、行為等個別因素,而元認知干預技術突破了這一局限,強調基于整體心理觀來研究來訪者的個性、認知觀念、情緒意志、潛意識狀態等心理因素及其關系,完整、清晰、準確地表征其心理問題的形成過程。經過多年的臨床實踐研究,元認知干預技術發現,幾乎所有心理障礙的關鍵因素都是潛意識條件性情緒反應,這種條件反射是后天習得的,容易建立也容易消除。潛意識條件性情緒反應是指在條件反射發生或形成過程中,當事人未曾意識到或意識到卻控制不了的情緒反射,其發生式為S-E-R,其中S(stimulation)是問題情境或刺激事件,E(emotion)是自動產生的情緒,R(reaction)是條件性情緒推動下個體表現出來的軀體、思維和外顯行為反應。

在臨床診斷中發現,王恬是在后天形成了一到人群或任何與人相處的場合(S),就條件性地自動產生焦慮甚至恐懼的情緒(E),受高焦慮情緒的推動,王恬出現心跳加速,甚至身體發抖的軀體癥狀(R1);其認知同樣也受負面情緒的驅動,產生沒有事實根據的、與消極情緒同性質的非理性癥狀思維,即感覺別人討厭自己,會對自己指指點點等(R2);繼而受消極情緒感受和認知的驅動,做出逃避人群,少與人們打交道的行為反應(R3)。繼而,來訪者會根據自己的知識、經驗、觀念等,對條件性情緒引起的反應R進行認知、評價和反思,又產生新的認知評價性情緒E',E'增強了原來的條件性情緒E,這樣積累循環,形成了以小放大的蝴蝶效應。在這樣一種循環放大過程中,條件性情緒強度增強到一定程度,來訪者就形成了各種各樣的心理癥狀。元認知干預技術課題組模擬的消極潛意識條件性情緒反應,如圖1。

王恬形成對社交場合的條件性焦慮情緒并非一朝一夕,她是在長期經歷社交挫折并在消極情緒體驗中慢慢形成社交焦慮癥狀。父母在家經常性的吵架使天生敏感的她習得了高焦慮情緒狀態。一方面造成在家時她更愿意獨自在房間看書讀詩來尋求慰藉,另一方面當她帶著緊張不安的情緒與家人相處時,漸漸地形成一些消極認知觀念。如王恬所說“我逐漸意識到只有學習好又乖,家人才愛我;大家認為外向才優秀,而我性格內向孤僻,不會被喜歡。”從此之后,她的社交回避開始泛化,盡可能地逃避人際交往場合,非交流不可時就裝作很熱情很快樂地和同學們打交道,還做出乖巧的樣子來討大人歡心。但每次 “偽裝”乖巧懂事之后,王恬都會因為自己的虛偽和不真實而自責,然而下一次仍然控制不住地去“偽裝”,然后再自責。她想要發自內心地喜歡與人交往卻做不到,只能不受控制地“言行不一致”“ 口是心非”。于是,王恬在逃避與“偽裝”中,度過了初中三年。升入高中后,學習壓力使她更加孤僻,與同學交流越來越少,漸漸覺得同學們好像對自己越來越冷漠了,自己形單影只。這種消極狀況一直持續到她重返校園。王恬從早上一出宿舍大門,見到人就躲,緊張害怕,于是選擇不去學校食堂吃飯,在人少的時候才進出教室。但選擇逃避之后,她內心體驗到的仍舊是自責與焦慮,“爸爸媽媽把我培養這么大,現在竟然沒有與人交往的勇氣,我很痛苦;我現在這么孤僻,以后到社會上怎么生存,對自己失望。”

顯然,在成長過程中,伴隨王恬社交行為的始終是緊張、擔心等負面情緒,日積月累,形成了一到社交場合就自動焦慮緊張甚至害怕的條件性焦慮情緒反射。在每一次社會交往之后,焦慮都會得到增強,這樣就形成增強循環。王恬身上存在的條件反射主要有:學校食堂人多(S1),會不自主地焦慮,擔心(E1)別人看她,害怕自己表現得差,于是選擇逃避(R1),逃避之后又自責、自卑(E')。除了室友和同桌,王恬幾乎不接觸其他班級同學,必須和同學交往時(S2),王恬感到忐忑不安(E2),能表現出適應性行為但偶爾少語沉默(R2),認為自己反復無常,心情低落,認為“自己心里有陰暗面”(E2')。

(二)非理性認知觀念是導火線

王恬知道熱情開朗如何表現,知道社交場合該做什么事說什么話,但是她卻不能積極愉快地社交,不是因為沒有學會人際交往的方法和技巧,而是她有一些錯誤的人際交往觀念。首先,王恬的性格文靜,而性格并無好壞之分,她卻認為自己內向,喜歡獨處而不被大家欣賞,就是“壞”的。其次,王恬認為如果自己不優秀,爸爸媽媽就不愛自己。實際上,不管父母之間有何矛盾,他們對王恬始終關懷備至。不論王恬是否完美,父母之愛始終是無條件的。另外,王恬認為自己為贏得大家的喜愛,時而表現出很開朗的樣子是“表里不一”“陰暗面”。根據情緒的認知評價理論,正是因為王恬有這樣的觀念,她才會產生消極認知評價性情緒,這種消極評價性情緒長期伴隨社交活動,最終形成條件性情緒,引發社交焦慮。

三、元認知技術臨床干預過程

(一)認知輔導

首先,幫助王恬理解社交焦慮是一種伴隨軀體、思維和行為癥狀表現的潛意識消極條件性情緒反射,她自己一到社交場合就高度焦慮緊張,所以才不能正常進行社交活動。這種條件反射是后天形成的,可以“技術化”解決,可以運用放松暗示學習消除原有消極條件性情緒反射,塑造新的積極條件性情緒反應。

其次,幫助王恬分析并澄清引起她社交焦慮的非理性觀念。如:內向性格并不壞,她喜歡獨處,自己一個人看書讀詩是很有藝術品味的特質,不比熱愛交際的人差,只要與人交往時真誠善意就很棒了。幫助她與父母家人溝通,當她說出自己的疑慮后,父母既驚訝又心疼,父母的一句“有什么比你健康快樂更讓我們開心的”,打開了王恬的心結。父親開始重視生活狀態,享受豐富多彩的生活,而母親傾向于進取奮斗,努力創造更好的物質經濟條件。他們在溝通后表示會彼此尊重、適當改變。

(二)放松暗示學習訓練

運用放松暗示學習訓練,幫助王恬重建對社交場合的條件性情緒反應。依據保加利亞心理學家、教育學家喬治·羅扎諾夫的暗示訓練方法,通過漸進式的肌肉放松和想象放松讓來訪者進入到一種情緒愉悅且注意力集中的高效暗示學習狀態,在這種條件下,來訪者可以將高效記憶編制的正確行為和信念等信息,進一步遷移到生活中,自動化運行為個人行為表現。筆者在輕音樂的背景下,通過指導語讓王恬放松,想象約定好的暗示學習內容。

首先,讓王恬對自己的性格有一個更加客觀的認識,想象自己可以寫出優美的詩,父母愛這樣的自己,她感到幸福踏實!帶著這樣愉悅的情緒(E),繼續想象自己在校園里遇到同學(S),保持真誠的狀態,語氣自然心情放松地與他們打招呼(R1),想象著同學之間自然地打招呼是一種美(R2),感受走在校園人群中的那種美好的感受(R3)。按照這樣的技術操作把來訪者身上存在的相關消極條件性情緒反應全部替換為積極的條件反射,用積極的思維行為模式取代消極的思維行為模式。

(三)干預效果

筆者以社交焦慮形成的心理機制為依據,從意識和潛意識雙層面入手,徹底消除了來訪者的社交焦慮。咨詢進行五次后,王恬已經開始正常上課;咨詢后期,她主動加入了報告文學學習小組。經過18次干預,她的社交焦慮癥狀全部消除,還學會了運用元認知干預技術做自己的“小咨詢師”。現在,王恬不僅可以熟練運用這項操作簡單的心理技術使自己的社交焦慮不再復發,還可以運用它高效調控情緒,為自己在更多的場合設計積極的思維行為反應等,讓自己表現得更出色、更優秀。

元認知干預技術是來訪者可以學會的心理技術。當社交焦慮者們懂得自己的心理問題是怎么一回事,并且知道運用該心理技術如何解決的時候,他們就可以撥開情緒的陰霾,輕松積極地參與到社交活動中。

(作者單位:遼寧師范大學心理學院,大連,116029)

編輯/張 帆 終校/杜文姬 高 杰