加特林為何功虧一簣

黃貝君

2015年北京世錦賽男子100米決賽上,狀態最好的加特林遇見了處于低谷中

的博爾特,但依舊無法取勝。國“加速度”賈斯汀-加特林在第二次禁賽復出之后,狀態愈發神勇,并成為“世界上唯一能夠挑戰博爾特的運動員”。2015年北京世錦賽男子100米決賽上,狀態最好的加特林遇見了處于低谷中的博爾特,但依舊無法取勝。不同的是這次加特林只輸給博爾特0.01秒。加特林是否Choking? 在北京田徑世錦賽百米決賽上。左為加特林。

在北京田徑世錦賽百米決賽上。左為加特林。

0.01秒,真可謂毫厘之間,然而,最讓觀眾們感到惋惜的卻是加特林輸掉比賽的方式。整場比賽前90米,加特林發揮完美,與博爾特一直并駕齊驅,加速階段還保持著微弱的領先優勢。但在決勝的最后5米,加特林出現了前所未有的提前壓線動作,自亂陣腳,遺憾地浪費了一次戰勝博爾特的絕佳機會。最終,博爾特以9秒79的成績第三次榮獲世錦賽百米冠軍,加特林則以9秒80的成績再次獲得銀牌。

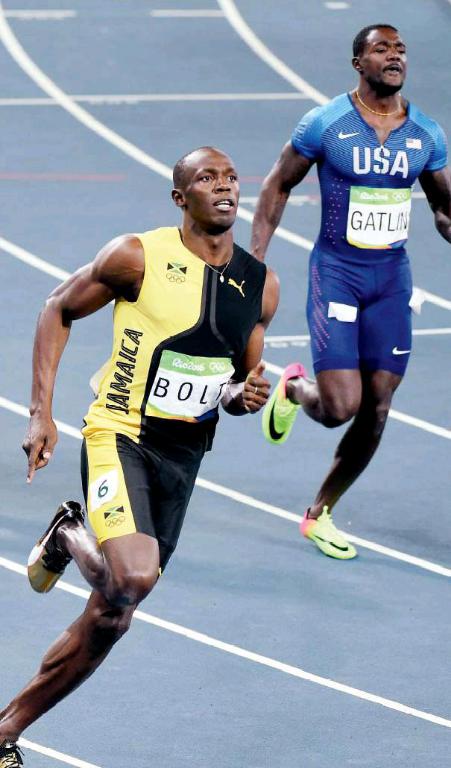

心理學中有個概念“Choking”,是指運動員的習慣性運動執行過程發生衰變的現象,常常發生在比賽的關鍵時刻或重大比賽中,主要表現為運動員在壓力增加的情況下發生了一些不該發生的失誤。 加特林與博爾特,兩個飛人的交鋒。

加特林與博爾特,兩個飛人的交鋒。

“Choking”在國內常被稱為“克拉克現象”。羅納德-克拉克是20世紀60年代澳大利亞著名的中長跑運動員,曾17次打破中長跑項目的世界紀錄。然而,一到奧運會比賽,克拉克就莫名其妙地發揮失常。那可不是一般意義上的失常,比如1968年墨西哥奧運會男子萬米決賽進入最后一圈時,克拉克形同夢游,最終只獲得第六名,比自己的最佳成績慢了2分多鐘。

雖然“Choking”在形式上表現為成績下降,但它不同于“比賽失常”,因為“比賽失常”可以是任何理由引起的成績下降。里約奧運會男子200米半決賽,加特林進入直道前遙遙領先,卻突然放慢速度,最終僅排名總成績第九名,未能晉級決賽。這并不是加特林故意玩火,而是考慮到自己的腳踝傷勢。加特林表示:“也許我應該讓它休息一會,而不是繼續工作。”這種情況就屬于“比賽失常”,而非“ChokinQ”。

“Choking”是一種心理現象,必須具備兩個主要條件:一是壓力下運動員認識到比賽結果的重要性;二是運動員為獲得理想的比賽成績付出了額外的努力,并影響了習慣性動作的流暢性。

加特林最后時刻掉了鏈子,這是否屬于“Choking”呢?

早在2004年雅典奧運會,加特林就一戰成名,成為世界第一飛人。2006-2010年,加特林第二次被禁賽。4年期間,飛人大戰的格局發生了天翻地覆的變化,橫空出世的博爾特完全主宰了短跑項目。復出之后,加特林狀態逐漸回升,一直希望能夠戰勝博爾特以證明自己。近幾年,兩位飛人正面交鋒的機會寥寥無幾。北京世錦賽時,加特林已經是33歲的“老人”,留給他的機會屈指可數,甚至有可能是最后一次,重要性可想而知。

比賽前90米,加特林的表現完全不輸于博爾特,并有些許領先,哪怕再堅持半秒鐘,最后的勝利者將是加特林。然而就在最后5米,加特林卻做出了極其反常的拼命沖刺動作。正是這個致命的動作變形讓加特林的速度有所下降,最終遭博爾特絕殺。這是一起典型的“Choking”事故。人在江湖,身不由己

在體育比賽中,“Choking”是由巨大的壓力觸發的。在壓力之下,運動員的特質性焦慮會對比賽結果產生負面影響。這是一種人格特質,在不同時間、不同境遇中均能保持相對穩定的行為模式。擁有這種人格特質的運動員容易把外界因素對自己的威脅過度放大,并伴有強烈的焦慮狀態。

世界頂級百米選手一般不會屬于特質性焦慮,原因很簡單,如果屬于特質性焦慮,很難成為世界頂級選手。特質性焦慮在不允許有任何閃失的個人項目中更容易導致“Choking”。前百米世界紀錄保持者阿薩法-鮑威爾或許是個例外,他曾多次平、破世界紀錄,但從未獲得過個人項目的世界冠軍。而在接力項目中,鮑威爾卻能夠表現出極致狀態。接力畢竟是團隊的比賽,成績好壞不完全是一個人的責任。

自出道以來,加特林歷經多次世界大賽,多有上佳表現,其職業生涯波瀾起伏,即使已是“大齡青年”,依然具有挑戰小輩博爾特的欲望和實力,心理素質上絕對沒有問題。因此,加特林應該不屬于特質性焦慮類型。他所面臨的巨大壓力更多的是來自于非穩定性因素。

2012年倫敦奧運會和2013年莫斯科世錦賽,這兩場大賽加特林的表現都堪稱完美,因為在絕對實力上跟博爾特有一定差距,正常發揮自己的水平是關鍵。隨后,雙方實力此消彼長。加特林的狀態日漸爆棚,博爾特卻在走下坡路。2015年北京世錦賽之前,加特林已經在100米和

200米項目上保持29場不敗,并在賽前創造了個人最好成績9秒74,而年度世界排名前5位的成績也都是由加特林跑出,可謂無敵狀態。博爾特當時的賽季最好成績只有9秒87。這使得加特林有了戰勝博爾特的巨大可能性。

北京世錦賽男子100米比賽上,加特林先后在預賽和半決賽中輕松跑出9秒83和9秒77,博爾特卻比較慢熱,踉踉蹌蹌地跑出兩次9秒96,看起來兩人已經不在同一個實力級別了。半決賽之后,博彩公司更是一致看好加特林。毋庸置疑,加特林希望在決賽中擊敗博爾特的愿望比以往任何時候都要強烈得多。據研究顯示,運動員對成績的期望值越高,“Choking”的幾率也越高。這是因為過高的期望值會放大比賽的重要性,運動員容易因此增加額外努力,最終引起有意識地控制運動過程。 博爾特與加特林在北京田徑世錦賽賽后輕松聊天。

博爾特與加特林在北京田徑世錦賽賽后輕松聊天。

隨著年齡的增長,加特林逐漸重回巔峰,并在職業生涯的后期不斷刷新個人最好成績,這也讓外界對他的質疑增強。就連新任國際田聯主席塞巴斯蒂安-科都表示,如果加特林在北京奪冠,會讓他感到“不適”。挪威科學家的研究報告也被BBC拿出來說事,該報告認為,興奮劑的藥效可能會長達數十年,似乎意指加特林體內仍殘留禁藥成分。這些輿論壓力讓加特林感到“現在是自己最艱難的時刻”。加特林一直希望能夠痛改前非,專注于比賽,但外界的環境氛圍畢竟會給他帶來一定的負面影響,“說實話,我確實為自己擔心,我很擔心自己的過去是否會成為負擔。”加特林受到的外界干擾實在太多,更容易增加“Choking”的可能性。 里約奧運會飛人大戰。右為加特林

里約奧運會飛人大戰。右為加特林

近幾年,一到奧運會、世錦賽這樣的大賽年,博爾特總是喜歡玩心理戰術。不是聲稱自己狀態不好,就是有傷有病,或者宣布自己何時可能會退役,然后去曼聯踢球,抑或來個緋聞轉移公眾注意力。總之,就是要給對手營造出一個“可能會輸”的錯覺。實際上,博爾特在家里比任何人練得都辛苦,最終把所有的金牌都拿下。博爾特的實力虛虛實實,也讓加特林難以捉摸。研究表明,當運動員不能預測比賽的結局時,認知的焦慮就會增加。加特林唯一能做的就是奮力一搏。但“太努力”的話,就可能增加“Choking”的概率,適得其反。策略失誤

種種壓力因素交互作用,增強了加特林對比賽結果重要性的認知。在國際重大比賽中,幾乎所有運動員都會感受到壓力巨大,但并不是都會“Choking”,這取決于運動員能否合理運用應付壓力的策略。

運動員所運用的壓力應付策略大致可分為兩種:回避型應付和積極性應付。回避型應付策略是指當認知的壓力增加時,運動員能夠盡量避免思考與壓力有關的情景和比賽中出現的錯誤,保持原有的比賽節奏,即平常所說的“以我為主”。積極型應付策略是指運動員會分析比賽中出現的問題,并試圖尋找各種辦法來減少壓力或解決問題。

運動員應該采用何種應付策略,需要根據項目特點和具體情況而定。里約奧運會男子萬米決賽,英國名將莫-法拉赫在出發后不久意外摔倒,比賽節奏受到較大影響,但他起身后迅速判斷場上局勢,及時調整戰術,最終獲得金牌。法拉赫采用的即是積極性應付策略,但這種策略在百米比賽中并不能有助于解決問題。百米比賽轉瞬即逝,不允許運動員有一絲雜念,“想多了”極容易改變注意的朝向,破壞運動的自動化流程,最終導致“Choking”。博爾特與加特林之間這次對決正體現了兩人所采取的不同應付策略。

作為兩屆冠軍,博爾特面臨的壓力可想而知,而且自己的狀態也在不斷下降。但每次比賽博爾特都能夠在“談笑風生”之間掌控比賽局勢,從來沒有因為競爭對手的刺激而自亂陣腳。這正是一種以“自我為主”,不受外界干擾所困的表現。

半決賽中,博爾特和蘇炳添同分一組。起動加速是蘇炳添的優勢,相反卻是博爾特的劣勢。比賽一出發,博爾特就被蘇炳添的快速起動“晃”了一下,前90米一直被中國飛人壓制著,直到最后一刻才取得微弱的領先優勢。這組的成績非常接近,博爾特9秒96名列第一,蘇炳添9秒99名列第四。如果這是一場90米的比賽,博爾特很可能會被淘汰。奪冠之后,當博爾特被問及半決賽后是否擔心時,他搖了搖頭說:“我從來沒有懷疑過自己,我知道自己的能力。這不是完美的比賽,但我完成了,我很高興。”可見,博爾特采取的是一種回避型應付策略。無論外界怎么唱衰博爾特,他總能“勝似閑庭信步”。

相比之下,加特林采取的是積極性應付策略,這從其不合理的賽次成績上就可以看出。預賽9秒83,半決賽9秒77,好于博爾特的奪冠成績,而到了決賽只跑出9秒80。半決賽和決賽之間只有2個小時的調整時間,這會對加特林的體能有所影響,畢竟他是進入決賽的9名選手中年齡最大的。但每位運動員都會遇到體能問題,博爾特的前兩槍成績就遠不如決賽。對于加特林這樣的頂尖高手而言,只要正常發揮,不存在晉級的壓力,體能的不合理分配完全是控制上出現了問題,且這樣的情況在他以往的比賽中并沒有出現過。

至于采用何種應付策略,有時運動員也很難完全掌控,此時的加特林更像是站在風口浪尖之上。從這個意義上說,與博爾特的最終對決對加特林有些許不公平,因為他受到的非正常干擾太多。加特林采取了錯誤的積極性應付策略,誘發了增加額外的努力,破壞動作的流暢性,這也為其決賽中的“Choking”埋下了伏筆。意外終于發生了

加特林在接受媒體采訪時描述了這場失利:“教練告訴我,我沒有按照計劃跑,只管自己,因此才會在最后5到10米對身體失去控制,因為我身體前傾得太厲害,所以失去了平衡。”可見,加特林作出了額外的努力,并對自己的身體已經失去控制。

對于加特林這一現象的解釋主要有兩種理論。干擾理論認為,與比賽無關的信息,如認知到比賽的重要性、博爾特的威脅干擾了加特林,使其不能把注意力集中到比賽上,以致動作的靈活性被破壞。自動執行理論則認為,在比賽的關鍵時刻,距冠軍只有一步之差,加特林試圖有意識地控制動作的執行時,運動技能的自動化過程受到阻礙,導致沖刺技術的紊亂。很顯然,這兩種理論相互矛盾。

實際上,外界的干擾是否會分散運動員的注意力并最終誘發“choking”,取決于動作任務的類型。對于認知型任務,如起跑,“choking”的發生是因為無關信息的干擾分散了運動員的注意力,致使運動員缺乏足夠的信息來執行任務。2011年大邱世錦賽男子100米決賽,博爾特起跑犯規被罰下就屬于這種情況。而對于技術性任務,如沖刺技術,“choking”的發生是因為運動員在壓力之下試圖有意識地控制運動執行的過程,從而引起原有的自動化技術被破壞。

此外,外界的干擾起到的效果并非都是分散了運動員的注意力。博爾特的威脅作為一種“壓力源”也會刺激加特林的過分注意,迫使其付出更大的努力,是導致加特林“choking”的一個導火索。

浙江大學的研究人員曾對80名專業籃球運動員進行過定點投籃的壓力測試,具體辦法是每進一個球獲6元的獎勵。如果超過上次的成績,超過的部分每進一個球額外獎勵24元。但是,如果低于上次測試的成績,每少進一個球,罰24元。實驗結果證實,在大多數被試者中,金錢獎勵的壓力引起的努力并沒有幫助提高投籃的成功率,反而使成績下降。一些被試者解釋道,當時只希望能超過第一次測試的成績,盡量少出錯,獲得更多的錢。可見,“choking”是由于運動員太努力了,使自動化的動作過程發生了衰變。

百米比賽不允許運動員有任何閃失。運動員經過長年的訓練,每一個動作環節都日臻精細化與自動化,比賽中沒有任何“自由發揮”的空間,完全是一種無意識地自動釋放。所以,當錯誤發生時,運動員也很難覺察到。對于自己最后時刻“不顧一切地撲向終點”,加特林解釋道:“賽前并沒有考慮到這一點,也沒有進行訓練,所以是我的問題。”有意思的是當運動員深感奪冠無望而淡然面對時,額外努力的情況將不會發生,運動表現又恢復了正常。在隨后進行的男子200米決賽,加特林便很快回歸到“真實的自己”,想出現重大失誤都很難。 加特林在訓練中

加特林在訓練中

最為關鍵的時刻,加特林功虧一簀。無比巨大的壓力迫使加特林采取了不恰當的積極性應付策略。沖刺的最后階段,在博爾特的強勢刺激之下,加特林有意識地“太努力”,破壞了自動化技術的流暢性,身體失去了平衡,最終導致了罕見的“choking”。

責編柏強