求法僧眼里的印度佛教藝術

榮新江

佛教從印度本土向外傳播,得益于貴霜帝國對佛教的大力支持和弘揚,所以,最先前來中國譯經傳法的人,往往是來自貴霜帝國勢力范圍之內,比如印度西北方向的大月氏、粟特地區的康居、伊朗東部的安息各國的僧人和使者。到了三國時期,中國的僧人也開始有了自覺意識,不滿中原現有的佛典,而希望到西域、印度求得經典,于是開始了西行求法的歷程,一代又一代,前仆后繼,勇往直前。

第一個西行取經的中國僧人,是曹魏時期的沙門朱士行。他于260年出發,西渡流沙,到達于闐國,求得梵本大品《般若經》,派弟子送回中原,在鄴城譯出。而他本人則一直未歸,80歲時在于闐國去世。

更有名的求法僧是東晉的法顯。399年,因感到律藏殘缺,法顯與慧景、道整、慧應、慧嵬、智嚴、慧簡、寶云、憎景、憎紹、慧達10人同行,從長安出發,前往印度取經。法顯等循陸路西行,經河西走廊,入西域南北道,經鄯善、焉耆、于闐、子合,越蔥嶺,到北天竺。403年,入中天竺,巡禮八大圣跡,在巴連弗邑(巴特耶,阿育王都城)抄寫律本,收集佛經,學習教法。408年,沿恒河到多摩犁帝國(加爾各答南)。410年,渡海到獅子國(斯里蘭卡)。411年,乘商船回國,繞馬六甲海峽,漂至耶婆提洲(今爪哇),停5個月。412年4月,北航廣州,遇風暴,7月中漂至山東長廣郡嶗山岸邊。413年,入長安未果,到建康譯經,先后譯出《摩訶僧祇律》《方等泥洹經》等。法顯以60多歲的年齡,前往印度取經,從陸路去,從南海回,在外13年,歷34國,完成了繞行一周的壯舉,開辟了中印交往史和中國佛教史的新紀元,他的旅行記《佛國記》也成為后來求法僧的指南。

法顯之后,又有寶云、慧睿、智猛、法勇、道秦、智嚴、道樂等人西行求法,不少人寫有行記,但均已散佚,只有個別人有簡要記載。

智猛,404年從長安出發,走陸路,經鄯善、龜茲、于闐,越蔥嶺,同行15人,有的退回,有的途中去世。只有4人翻過雪山,至罽賓、奇沙,西南到迦維羅衛國,進至華氏城(阿育王都),得《大泥洹經》《摩訶僧祇律》。424年循舊路返國,在涼州和建業譯經。智猛在外21年,著《游行外國傳》一卷,可惜已佚失,在《水經注》等書中留有殘文。

法勇,又名曇無竭,420年與僧猛、曇朗等25人同行,經吐谷渾國,出海西郡,入流沙,到高昌郡,經龜茲、沙勒,越蔥嶺、雪山,到罽賓,再南行中天竺、南天竺,最后經由海道,于443年回到廣州。法勇在外約20余年,著《外國傳》五卷,已佚失。

據僧祐《出三藏記集》、慧皎《高僧傳》等記載,還有東晉沙門于法蘭、法領,劉宋的釋慧叡、道泰、智嚴、寶云、道普,蕭齊的釋法獻,可以說前赴后繼,不絕于途。

感謝楊衒之所作《洛陽伽藍記》為我們保留了北魏末年宋云和惠生往西域取經的詳細記錄。518年,使者宋云和僧人惠生同行出發,從青海西行,入西域南道,經于闐,越蔥嶺,經缽和國(今瓦漢),到烏場國(今印度河上游斯瓦特)。520年,入乾陀羅國(今白沙瓦地區)。宋云、惠生一行在西北印度尋訪諸多佛教圣跡后,522年帶著170部大乘經典,返抵洛陽。

從魏晉以來的西行求法運動,到了隋唐時代并未結束,而且有兩位不能不提的印度取經的代表性人物,即玄奘和義凈。

玄奘15歲出家,20歲受具,年輕時遍訪名師學習,但“諸師所講,隱顯有異,莫知適從,乃誓游西方,以問所惑”,遂決心求學印度,訪尋佛典,具體目的,則是學習大乘瑜伽論。627年,玄奘從長安出發,過河西,在粟特人石槃陀的幫助下,從瓜洲第五道偷渡國境,在高昌王麴文泰的大力支持下,經絲綢之路北道,翻天山,取道素葉水城(碎葉),拜見西突厥可汗。在西突厥的護佑下,一路暢通,南下吐火羅斯坦,入印度北境,抵南亞次大陸。在印度五天竺,他巡禮各佛教圣地,留學最高學府那爛陀寺,與印度法師切磋佛教教義,并參加辯論佛理的曲女城等地的無遮大會。643年,玄奘循陸路回國,經瓦罕走廊入塔里木盆地,原本打算到高昌報答麴文泰,到于闐后方知高昌已被唐朝所滅,于是上表唐太宗,請求入關歸國,太宗表示熱烈歡迎。645年,玄奘回到長安,總共攜帶有佛典657部。又應太宗的要求,將親身見聞寫成《大唐西域記》一書,于次年完成。

義凈671年從廣州出發,循海道,673年到達東印度耽摩立底國(今塔姆盧克),后巡禮印度各地佛教圣跡,又在那爛陀寺學法10年。683年仍取海道東返,歸途中在室利佛逝國(今蘇門答臘島)停留6年多,期間為求紙墨和尋找譯經助手,他曾于689年返回廣州,邀請4位僧人,隨他赴室利佛逝,在那里翻譯佛典。特別是律藏,并將印度和南海等地佛教狀況和求法經歷,寫成《大唐西域求法高僧傳》和《南海寄歸內法傳》兩書。692年,義凈遣僧人大津將此二書并新譯經論十卷送到長安。翌年,他本人返回廣州,計得梵本經律論近400部。695年抵達洛陽,受到武則天的盛情款待。后來在洛陽、長安兩地譯經,共譯出107部,428卷,直到713年去世。

義凈的《大唐西域求法高僧傳》,敘述了641年至691年間共61位僧人赴印度求法的情況,雖詳略不一,但反映了7世紀南海、印度的歷史文化和地理交通情況,特別是從海路赴南亞的交通狀況。

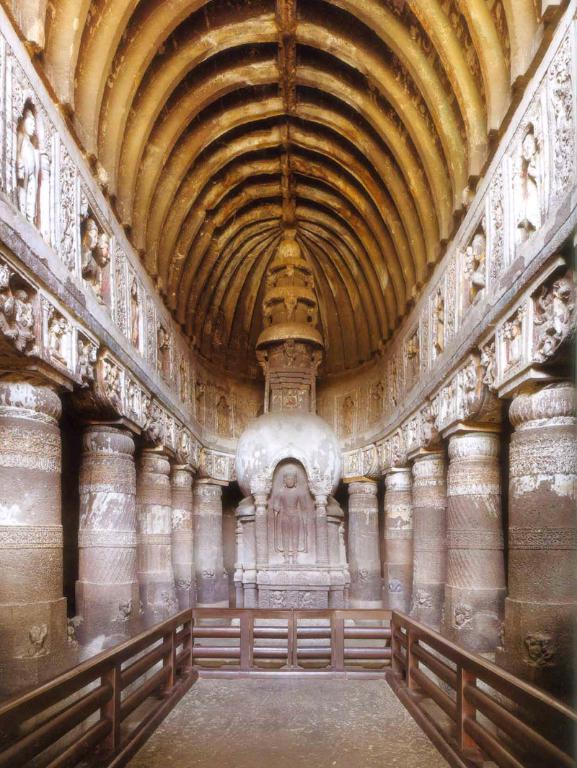

在眾多求法僧中,能夠到達印度本土,又學成回國,譯經講道,著書立說者,只有法顯、玄奘、義凈三人,其中以玄奘成就最大。中國僧侶紛紛赴印度求法取經、巡禮圣跡的魏晉南北朝時期,正是印度笈多王朝興盛的時代(319-500年)。笈多王朝不僅在版圖上基本統一了印度全境,而且在文化上采取寬容政策,允許印度教、佛教等同時發展,佛教藝術也達到相當高的水平。由鳩摩羅·笈多一世修建的那爛陀寺,成為大乘佛教的中心;阿旃陀石窟也迎來一個新的時期,成為印度佛教藝術的代表。

事實上,魏晉到唐初前往印度巡禮的僧人,眼中所見的佛教石窟、造像、壁畫,有相當多的是笈多時代的作品,或者是笈多時代留存的早期佛教遺跡。雖然求法僧的主要目的是求取佛典,但也關注造像。法顯在僧伽施國,于精舍中見“當中階作丈六立像,精舍后立石柱,高二十肘,上作獅子,柱內四邊有佛像,內外映徹凈若琉璃”。宋云、惠生在西北印度巡禮了多處佛教圣跡,如烏場國的佛曬衣處、覆石之跡、苦行投身餓虎處、剝皮拆骨為紙筆處,乾陀羅國的如來舍頭施人處,佛沙伏城的如來挑眼施人處,特別是詳細記錄了乾陀羅城的雀離浮圖,并且“剪割行資,妙簡良匠,以銅摹寫雀離浮圖儀一軀及釋迦四塔變”。

玄奘對各處造像描述得更為詳細,而且因為他隨身帶有高昌國配給的手擬,所以還可以把一些造像模擬帶回。在玄奘643年進入長安時帶回的佛經目錄前面,列舉了一組佛像,計有摩揭陀國前正覺山龍窟留影金佛像一軀,擬婆羅痆斯國鹿野苑初轉法輪刻檀佛像一軀,擬憍賞彌國出愛王(優填王)思慕如來刻檀寫真像刻檀佛像一軀,擬劫比他國如來自天宮下降寶階像銀佛像一軀,擬摩揭陀國鷲峰山說《法華》等經像金佛像一軀等。

所謂“擬”,應當說是對真實造像的模擬,而這里所列基本上都是當時印度各地最著名的佛造像。這些造像在《大唐西域記》中有相關記錄。

關于“擬憍賞彌國出愛王思慕如來刻檀寫真像刻檀佛像一軀”,《大唐西域記》卷五記載:憍賞彌國都城“內故宮中有大精舍,高六十余尺,有刻檀佛像,上懸石蓋,鄔陀衍那王(唐言出愛。舊云優填王,訛也)之所作也。靈相間起,神光時照。諸國君王恃力欲舉,雖多人眾,莫能轉移。遂圖供養,俱言得真,語其源跡,即此像也。初,如來成正覺已,上升天宮為母說法,三月不還。其王思慕,愿圖形像。乃請尊者沒特伽羅子以神通力,接工人上天宮,親觀妙相,雕刻8檀。如來自天宮還也,刻檀之像起迎世尊,世尊慰曰:‘教化勞耶?開導末世,寔此為冀。”。可見,玄奘請人把這些著名的造像,惟妙惟肖地摹寫下來,帶回唐朝。

除僧侶外,唐朝的官方使者王玄策在643年至661年幾次出使印度,也曾見“西國瑞像無窮”,而且他曾專門帶畫師匠人,摹寫印度瑞像真跡。

在敦煌藏經洞出土的一件大型絹畫上,繪有精美的印度各地的瑞像圖,包括中天竺摩伽陀國放光瑞像、“迦毗羅衛國銀瑞像”、“婆羅痆斯國鹿野苑初轉法輪像”、“釋迦牟尼靈鷲山說法瑞像”等;在敦煌莫高窟、榆林窟中唐以后的洞窟中,也常見有印度瑞像圖,藏經洞中葉出土有記錄瑞像圖的“瑞像記”,說明通過求法僧之手,印度笈多王朝時期保存的造像、壁畫圖像,也傳入了中國,產生了深遠的影響。