四川博物院藏《十八羅漢》唐卡組畫

□ 賴 菲

四川博物院藏《十八羅漢》唐卡組畫

□ 賴 菲

一、四川博物院藏《十八羅漢》唐卡組畫概況

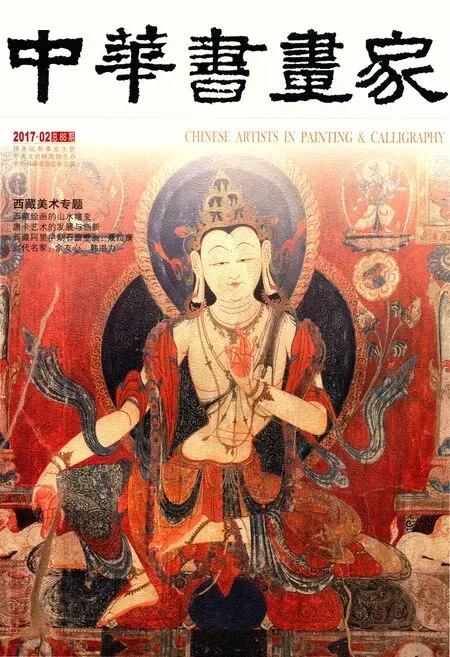

四川博物院藏有一套清代《十八羅漢》唐卡組畫(圖1),共9幅①,每幅以兩位羅漢為中心進行描繪,其中兩張唐卡分別繪一位羅漢及兩位天王。畫面頂端繪有噶瑪噶舉教派重要的傳承上師。由畫面內容反映出此套唐卡屬于噶瑪噶舉教派,畫風是典型的噶瑪嘎孜畫派風格。根據畫面主尊朝向及畫面內容,可將唐卡以中心向左右兩邊排列,可知該套唐卡缺一組羅漢,具體內容見表1。

十八羅漢自藏傳佛教后宏期在藏區逐步流傳。明清以來,十八羅漢的造像在藏區已十分普遍,并作為佛教中的重要內容出現在藏區各大教派的藝術作品中。羅漢與四大天王是藏傳佛教中較為常見的組合。四大天王是佛的世間護法,他們在釋迦牟尼佛前發了誓愿護持佛法,所以他們對十八羅漢也特別護持。十八羅漢是內護,四大天王是外護。因此,唐卡中四大天王常常與十八羅漢描繪在一起。

從14世紀到18世紀,藏區的羅漢唐卡創作走向了高峰,并形成了固定的表現模式,各個教派也都繪有羅漢唐卡。此套唐卡采用的是一種固定的十八羅漢模式,格魯派、薩迦派等均繪有同樣組合的羅漢唐卡,故宮博物院、紐約魯賓博物館均藏有羅漢與天王主題的唐卡。隨著藏傳佛教藝術流派的產生,在羅漢的繪制上也流露出不同的特色和藝術技巧。

羅漢這一主題在噶瑪嘎孜畫史上有著重要的意義。噶瑪嘎孜畫派創始人南卡扎西曾以葉爾巴古典漢地風格繪制了十六羅漢圖,十世噶瑪巴也繪制了十六羅漢圖并顯示了噶瑪嘎孜畫派中另一種極具個性的風格。而四川博物院所藏這套《十八羅漢》唐卡組畫則體現了噶瑪嘎孜畫派較為普遍流傳的一種藝術風格。

二、《十八羅漢》唐卡組畫的藝術特點

此套《十八羅漢》唐卡組畫的畫面內容相對簡潔明確,主要體現在自然山水背景、人物刻畫、總體色調的表現上。整個畫面沒有繁雜的裝飾元素和復雜的故事情節,但在簡練的表達方式中最大限度地展現了噶瑪嘎孜畫派的藝術特色。通過對該套唐卡所反映的繪畫風格的總結,可以更好地把握噶瑪嘎孜畫派的藝術特點和創作理想。

1. 人景交融的自然場面

此套《十八羅漢》唐卡組畫以真實的大自然場景為背景,采用全景式的構圖方式。與傳統的構圖法相比,該組圖更多的是根據現實空間感來布局。畫師將天空與地面都納入畫面,營造了極強的現實空間感。總體構圖采用的是近大遠小的透視原理,畫面上部或左或右留出空間,幾朵祥云置于邊角,虛實得當,別有一番意境。黃色的泥土與綠色的草地之間暈染自然,營造出空間的深度,人物安排錯落有致,協調著畫面,使得整個畫面既豐富又不失自然的空靈感。山水背景的運用是噶瑪嘎孜畫派的一大特色,每一幅圖的畫面背景都展現出大自然的山水風光。綠地由近處往后延伸,向內拉伸著空間,畫面上部兩側的山石、樹木,幾位祖師坐于山林間,畫面布局錯落有致。

圖1 [清]佚名 十八羅漢 71×51cm×9 四川博物院藏

畫里描繪了松、竹、果樹、花草等景物,這些景物在漢地也常常被文人描繪入畫,文人們根據植物的特點,將自身所追求的品質賦予其中。這種用自然物的自然屬性來比擬人的道德人格的方式,被稱為“比德”③。佛教中的動、植物也常常被賦予了深刻的佛教哲理。在藏區寺院和民間長期懸掛并廣為流傳的《六長壽圖》,以巖石、水、樹、人、鳥和獸來寓意長壽富貴。這與比德說似乎產生了共鳴,兩者都賦予了動植物自然屬性以外的涵義。羅漢和高僧雖然是佛法僧的集中體現,但同時也是現實生活中的人,他們的德行成為世人的標桿,因此將賦予高尚人格的植物繪于畫中也具有美好的寓意。這也反應了佛教文化與漢地本土文化相互滲透、相互包容、互相推進的結果,這也為藏傳佛教繪畫中吸收漢地繪畫元素提供了參考和可能性。

同時,畫師通過對云、霧、光等自然界中不可捉摸的飄渺物體的特殊描繪,賦予現實自然景象以神秘氣息。這為觀者營造了一種云蒸霞蔚的空靈感,仿佛人們向往的美妙仙境,一改宗教的神秘莊嚴,使得宗教氣氛如清新淡薄的空氣般浸潤著山山水水,貼近了人們的生活。天空大部分面積采用畫面底色,有一種留白的效果。畫家只在最上部平涂薄透的顏色,局部暈染由上至下漸漸變淺。畫中對云彩的處理也有其獨特之處,色彩的暈染加強了云朵的體積感。有些云朵用單色暈染,并且用同一色由邊緣向外暈染制造出清淡的云氣。有些云朵用紅色、黃色、綠色、藍色在云朵邊緣線渲染,表現出云彩的絢麗。在畫面頂端邊沿繪有連綿的彩云,有時在側面橫亙一大片祥云,一位傳承祖師端坐于彩云之中,與端坐在巖石草地之上的傳承祖師遙相呼應。端坐于山野上的祖師符合現實情景,而端坐云中的祖師則顯示著神性,體現了祖師與凡人不同的身份。

表1 《十八羅漢》唐卡組畫中心主尊說明

對透明頭光和身光的處理是噶瑪嘎孜畫派最有代表性的技法。頭光是圓形的,采用單色暈染所制造出來的透明效果。身光則是橢圓形,表現手法同頭光一樣。這種透明頭光和身光的表現手法,廣泛運用于噶瑪嘎孜畫派的作品中,成為噶瑪嘎孜畫派有別于其他畫派的一個重要特點。這種表現手法既遵循傳統,又融入山水風光的背景,比平涂的效果更顯得自然合理。

2. 靈活平衡的構圖布局

這套唐卡以自然風光為背景,出現在畫面中的一切自然物都合情合理。噶瑪嘎孜畫派的畫師們將整個世界納入畫面,這樣的構圖極具靈活性,可以打破時空的局限,容納下神佛、人與自然萬物。

主尊居于畫面正中是大多傳統唐卡繪畫的表現方式。在許多以兩個羅漢一組的唐卡組畫中,羅漢往往繪于畫面的上方和下方,各占一半空間。此套唐卡組畫的構圖中,每一幅畫中的兩位羅漢并沒有一上一下平均分布于畫面,而是被畫師安排在畫面下半部分,一位羅漢位于畫面下部正中位置,另一位則位于其側下方的位置,這種布局正是生活中坐于山野林間的真實寫照,形成較強的三維空間感。畫家對主尊的位置經營可謂獨具匠心,這樣的分布并沒有打破畫面的平衡,畫師利用了要描繪的其他人物的零散布局,反而將人物有主次地融入背景之中。羅漢為主要描繪的人物,所占畫面面積最大。噶舉教派的傳承祖師和侍者的形象均繪得較小,但祖師居于畫面上半部分,侍者被安排于畫面下半部分,體現著繪畫對象之間的關系。

圖2 十八羅漢之伐阇羅佛多和迦羅迦伐蹉(局部)

圖3 十八羅漢之羅睺羅和賓度羅跋羅哆(局部)

除繪達摩多羅和布袋和尚及四大天王的兩張唐卡外,其他的唐卡均采用統一的布局。當主尊羅漢面朝右方置于畫面左下側,畫面右上方則繪兩位傳承祖師,左上方則繪一位,侍者則面朝左方填滿畫面右下側的空間;當主尊羅漢面朝左方置于畫面右側,畫面左上方則繪兩位傳承祖師,右上方則繪一位,侍者則面朝右方填滿畫面左下側的空間。侍者們不僅與畫面中置于一側的主尊形象保持著畫面的平衡關系,兩者還形成了互動的關系,使得畫中的情景更加自然合理。教派傳承祖師雖然被獨立描繪在畫面上部,但他們互相之間并非呆板地靜置于畫面之中,打破時空的一種交流隱含著他們之間的傳承關系。盡管在繪制四大天王的兩張唐卡中,天王占滿了畫面的下半部分,使得畫師將主尊羅漢的位置提高到畫面的上半部分,同時利用草地將整個地面拓展至畫面上方,布袋和尚坐于草地,達摩多羅行走于地面均合情合理,畫面上部角落留白,畫師通過對人物精心的安排,在有限的畫面上展示了完整的空間。畫中每一位人物的位置都是畫師們精心的安排,它竭力追求一種平衡而不呆板、豐富而不壓抑的關系,進一步反映了噶瑪嘎孜畫派在創作中大膽革新的精神。

3. 形神兼備的人物造型

此套唐卡的描繪對象可以分為羅漢、祖師、四大天王、侍者四類。畫師對《十八羅漢》唐卡組畫中每一位人物的刻畫都細致入微。畫中每一位主尊羅漢都按教規著僧裝和袈裟,端坐于精美的寶座或是軟墊之上。寫實化的人物面部刻畫賦予了主尊更多的情感,頭發也從平涂轉變為更富層次的暈染,面部額頭及嘴角的細紋刻畫也更為細膩,表現出不同年齡的羅漢形象。眼睛刻畫更為傳神,與身邊的侍者眼神之間形成交流,極富親切感。可以看到畫師在人物面部的刻畫上越來越細膩、越來越寫實。

對主尊人物姿態的把握,賦予了人物飽滿的情感和生命的氣質。如在描繪十八羅漢之伐阇羅佛多和迦羅迦伐蹉時(圖2),主尊迦羅迦伐蹉端坐于畫面左下側,整個頭扭向其右邊,身體也自然的往右邊傾斜,視線望向右下側的侍者,這一姿態賦予了他更多的親切感。在描繪主尊賓度羅跋羅哆時,其身旁的一位侍者小童,抬頭望著天空,動作俏皮,嚴肅的宗教氛圍頓時得到緩解(圖3)。可見畫師對人物瞬間動態和神情的捕捉都極為準確。

畫中主要人物既有莊嚴佛性的一面,又有真實人性的一面。“在佛教中,羅漢處于從欲界解脫、進入色界、正向無色界修行的階段。它有著超越凡人的欲望,但還沒有完全從物質世界解脫。”④因此畫師們才能脫離《造像量度經》的程式,充分發揮藝術想象和創造,為畫面增添一份靈動。藏族人民普遍相信羅漢是真實存在的人物,而畫中的傳承祖師也是現實生活中存在的人物。盡管他們擁有特殊的宗教身份,但他們作為真實世界所存在的人物,也具有人世間的情感,不同的個人面貌、性格、氣質、經歷都活生生地呈現出來,為畫師們創作提供參考。畫師們在表現人物時,充分關注了與人物相關的現實狀態,在準確傳達宗教信息的同時最大限度地發揮創造力,而不是概念化地表現人物。

三、《十八羅漢》唐卡組畫風格的形成因素

1. 藏區本土苯教“萬物有靈”觀念的影響

苯教是藏族最古老的本土原始宗教。苯教在吐蕃時期已經發展成為吐蕃王國的國教。隨著吐蕃勢力在康區的擴張,苯教在康區也得到了一定的發展,尤其是佛教前宏期,苯教中的原始宗教因素與康區居民的信仰崇拜更接近,使得苯教很容易便融入其中,受到當地人們的推崇,為本教在康區的發展奠定了基礎。佛教后宏期,佛教在衛藏地區得到了較大的繁榮,苯教受到嚴重遏制,尤其是在15世紀以后格魯派將藏區許多苯教寺院改宗格魯派,苯教面臨滅頂之災,許多本教僧侶紛紛逃至康區,在康區得天獨厚的條件下,將其發展成為苯教的第二個發展中心。

自佛教在藏區得以廣泛傳播以來,康區人們也普遍信仰佛教,但是苯教崇尚自然的觀念早已升華,完全融入康區人們的日常生活中,深植于他們的思想里,形成了一種獨特的觀照方式、審美趣味和心理特征。因此佛教主題的繪畫仍透露出畫師所受到的苯教影響。

羅漢唐卡組畫背景中最突出的地方即對山水的表現。苯教將宇宙分為三界,這三界通過“天柱”連接起來,而“天柱”往往指自然界的山,尤其是岡底斯山被認為是連接天界的梯子。苯教中對吐蕃贊普的描述就提到贊普是從天通過圣山而降臨人間的。苯教發源于岡底斯山,在岡底斯山四面有四個池,那里有瀑布落下的水潭,有四條小溪從四只動物嘴中流出形成了四條河流,每條河流又匯集了五百條支流,最后從四個方向流入大海,構成了苯教贍部州的主要地理通道⑤。可見山、水在苯教世界中具有的特殊地位。

苯教認為萬物都具有靈性,自然物也具有生命氣質。在苯教文獻中天地之間的對立如同君臣一般,高山的陽面與陰面如同夫妻一樣,左和右的對立如同舅甥一般,頭和體如同父親與兒子一樣,所以宇宙之間自然界各個組成部分既相對又統一⑥。可見苯教把大世界與小家庭對等起來,自然萬物的關系就如同家庭成員的關系一般,既相對獨立又是一個和諧的整體。此套《十八羅漢》唐卡組畫將云彩流光、山川、花草樹木、飛禽鳥獸、人物納入同一個畫面,就是一個靈性的和諧世界的再現。

噶瑪嘎孜畫派的畫師大多生活在康區,康區位于青藏高原的東南緣,是四川、云南、西藏、青海的交界處,獨特的地域造就了康區雄奇的山峰、茂密的森林、廣闊的草原、美麗的湖泊和豐富的物種,這些秀美的自然風光加強了本地藏民對自然崇拜的信仰。同時,自然本身就具有美,只有人才具有審美能力,長期生活于此環境中的畫師,也宛如生活在圖畫之中,于是畫師將真實的自然界搬入畫中,這也是畫師進行審美活動的結果,傳達了畫師對自然環境美的熱愛。

2. 噶瑪噶舉教派“空性觀”的影響

藏傳佛教唐卡的繪制過程是一個神圣的過程,畫師對圖像的繪制必須遵循嚴格的量度經典,而不是隨心所欲的創作。唐卡畫面上所呈現出來的形象是畫師對佛和佛教世界的領悟,是一次積累功德、修行實踐的行為,畫面上的內容也不是畫師自我氣質的展現,而是畫師用繪畫作品傳達佛教觀念的一種載體。所以,唐卡往往都依賴于教派的主張,蘊涵著深刻的佛學觀念和理想。

空性“大手印法”是噶瑪噶舉教派的主要密法,象征著禪定者的意識與宇宙之間融為一體,將自心安往于某一對象或者某種情境上,證得圓滿自性的純潔境界。大手印法注重內心,追求心境一味,即使在日常生活中也要定心不亂,這與明代以來漢地的禪宗思想相同。《十八羅漢》唐卡組畫以唐卡反映佛法中的空性觀念與明代畫家以畫通禪相通。畫師對自然山水的描繪并不是完全的寫實性描繪,而是在于自然山川給人的啟示,把握其中所蘊涵的宇宙真理。《十八羅漢》唐卡組畫把自然境界塑造成了佛國凈土,這顯然是畫師心中對佛國理想境界的勾畫。當羅漢、上師禪坐于自然山水之間,也將觀者引入了人與心境、自然與佛法合二為一的佛教空性境界。

畫師以青綠色調的自然山水為背景,營造出幾乎與人們生活環境相似的畫面背景。其間根據不同人物的身份穿插著不同的生活場景,透露出一股強烈的世俗生活和田園氣息,一瞬間拉近了觀者心靈上的距離,這與主尊人物的身份和形象也極為吻合。《十八羅漢》唐卡組畫中的主尊人物具有特殊的身份,畫中所描繪的羅漢、傳承上師均為住世的人物,羅漢是佛法的守護者,傳承祖師是佛的化身,他們具有佛完滿的理想品質,成為人們標榜的對象,同時他們在人間傳承、宣揚佛法以普度眾生,又是大慈大悲精神的實踐者。畫家在主尊的形象上采用了寫實的表現手法,不同人物呈現出不同的外貌和個性特色,擺脫了宗教繪畫的程式化。人物也不是莊嚴地端坐于畫面正中,側面微傾的姿態、柔和的目光都展示出慈悲為懷的親切感。

普度眾生是佛教的最高理想,每個佛教徒都標榜佛、菩薩圓滿的理想人格,積極地實踐大慈大悲這一根本觀念,既能幫助人脫離現實的苦難達到理想的彼岸,又協調了人與人、人與其他有情眾生之間的關系。畫師通過美麗的自然環境和人們熟悉的生活場景來帶動觀者的情緒,達到以情化人的效果,也傳達了藏傳佛教大慈大悲的精神。這種貼近自我的真實世界與心中神圣的宗教世界聯系在一起,把觀者從此岸的生活世界引向彼岸的理想國度,同時也進一步反映了宗教已經從高不可攀的崇高地位漸漸融入人們的世俗生活之中,體現了佛教藝術將“世間外相與神圣靈驗統一”的最高美學追求。

3. 周邊多元文化的影響

噶瑪嘎孜畫派創建之始便融合了多種繪畫風格,畫派創建者南卡扎西活佛所開創的新畫風中就綜合了多種藝術因素。據記載,五世紅帽系活佛和四世杰擦活佛曾對他指導,認為所繪制人體體態應與印度流派相符,涂色和暈染上應與漢地流派相符,并且應以“藏式風格”繪制風景⑦。這兩位活佛擁有崇高的宗教地位,同時又是其贊助者,所以他們的指示對繪畫有極大的影響,同時這幾種風格也為今后畫派繪畫風格的發展提供了方向。在這套《十八羅漢》唐卡組畫中我們可以直接或間接地發現來源于周邊地區甚至更遙遠地區的藝術因素,外來藝術風格給藏族藝術帶來了新鮮活力和創造靈感。

《十八羅漢》唐卡組畫融多種藝術風格于一體。畫中融合了漢地傳統繪畫的技法與山水、花鳥題材。雖然漢地風格對藏傳佛教繪畫的影響歷史悠久,其他繪畫流派也在一定程度上吸收了漢地風格,但是卻從未把藏漢兩種風格糅合得如此自然。漢地的山水、花鳥分屬于不同的畫科,而《十八羅漢》唐卡組畫則通過藏族特色的思維方式將其融合在一幅畫面中。漢地追求清新淡雅的田園詩意也在畫師的悉心經營下與藏族濃烈艷麗的高原趣味巧妙地融為一體,漢地講究變化的線條描寫、多層次的色彩渲染也與藏地力求均衡的線條勾勒、厚重的色彩平涂和諧并存,反映出噶瑪嘎孜畫派在對外來藝術風格的吸收上所做出的成熟思考和冷靜抉擇。

《十八羅漢》唐卡組畫中對真山真水的表現,在一定程度上選擇性地吸收了漢地青綠山水的表現手法。畫師在保持畫面神秘的宗教感的同時,將現實的自然山水風光引入背景,旨在營造一個既貼近生活又令人向往的佛國仙境,通過這種形式來反映本民族的思想、心理、情感等深層的文化內涵,是精心的選擇、智慧的融合。

四、小結

外在藝術形式是畫師內在藝術追求的表現。通過對《十八羅漢》唐卡組畫的外在藝術形式的分析,可以看到其藝術風格受到了藏區本土文化的深刻影響,苯教文化、佛教文化奠定了畫師們深厚的文化基礎。畫師淵博的傳統文化知識、對民族文化的熱愛和感悟,都成為畫師創作《十八羅漢》唐卡組畫時的養料。畫師在發揮藝術作品美感的同時注重佛教教義和精神的傳達,《十八羅漢》唐卡組畫將宗教的理想世界與美化的現實世界結合起來,是畫師的佛教觀念及藝術美感的追求共同作用的結果。

《十八羅漢》唐卡組畫中多種風格的呈現是藏族文化與周邊文化交流互動的結果,對多種風格的借鑒又展示了畫師們不拘泥陳規、大膽革新的愿望,多種風格的有機融合更反映了畫師們吸收外來風格的態度。在堅守本民族文化和傳統繪畫理念的同時,智慧的選擇融入眾家之長,最終形成完全屬于自身的、獨具特色的藝術體系。

《十八羅漢》唐卡組畫的風格創新實際上是“佛”與“人”之間尋求平衡的一個過程,旨在宗教嚴格規定的范圍內最大限度地發揮人性,同時也是周邊地域風格融合并內化為自己民族文化中的一個過程,而這個過程是受佛教藝術自身在世俗社會中的具體實踐方向所主導的。總的說來,此套噶瑪嘎孜畫派《十八羅漢》唐卡組畫是集民族文化、宗教觀念與藝術審美于一體的完美結合。

(作者單位:四川博物院)

責任編輯:陳春曉

注釋:

①十八羅漢,是在十六羅漢的基礎上加二尊者而來。其中一說是增添了“達摩波羅”和“布袋和尚”。雖然現存唐卡組畫中所繪的羅漢總數只有十六位,但本套唐卡中包含了“達摩波羅”和“布袋和尚”,可以從其內容和形式判定此套唐卡缺少一幅,少了兩位羅漢。故此套唐卡仍定名為《十八羅漢》。

②參考何芳《乾隆朝清宮十八羅漢唐卡名相解析》,《故宮博物院院刊》2003年第4期。根據文章中“十八羅漢名稱及圖像特征”一表對此套唐卡主尊羅漢進行定名。

③諸葛志《中國原創性美學》,上海古籍出版社,2000年,第70頁。

④錢正坤《中國的羅漢造像》,《青海師范大學學報》(社會科學版)1988第4期。

⑤丹·馬丁《沃摩隆仁——本教的發源圣地》,陳立健譯,選自陳慶英、耿昇、向紅笳主編《國外藏學研究譯文集》(14),西藏人民出版社,1998年12月,第12頁。

⑥陳慶英、耿昇、向紅笳主編《國外藏學研究譯文集》,第61頁。

⑦[德]大衛·杰克遜《西藏繪畫史》,向紅笳、謝繼勝、熊文彬譯,明天出版社、西藏人民出版社,2001年1月,第135頁。