利多卡因宮頸注射在絕經后婦女取環中的應用探討

周麗賢

【中圖分類號】R168.4 【文獻標識碼】A 【文章編號】2095-6851(2017)01-0-01

宮內節育環是我國廣大孕齡婦女常采用的一種避孕方式,它因放置簡便,使用安全被廣泛使用。處在更年期的婦女在絕經以后,卵巢開始不排卵,子宮腔出現漸漸關閉狀態,此時子宮內節育環以完成避孕任務,應盡快取出,避免節育環在子宮內因生殖器官的衰萎而引發其他病變及病癥[1]。處在絕經期的婦女,因其年齡增長,各項生理機能和器官開始呈現老化下降情況,生殖器官也是如此。節育環在子宮內放置時間久,取出時候都會有或大或小的難度,容易出現節育環嵌在子宮壁里的情況。怎樣提高絕經后婦女安全取出節育環減小不良反應的問題,婦產科界一直是重點問題。我院摘取節育環時使用宮頸注射利多卡因方法取得較好的效果,保證了取環成功率。現報道如下:

1.資料與方法

1.1 一般資料:選取2015年1月—2016年10月來我院做摘取節育環手術的自愿受術者72例,均為絕經后婦女,其中年齡46~65歲,平均年齡51.3±1.5歲,放置節育環時間9~38年,平均24.4年,絕經時間1~20年,平均3.6±1.3年,術前B超體檢查節育環72例均為金屬圓環,無手術禁忌癥和藥物過敏史,兩組病例年齡、身體情況、放置節育環時間,絕經時間無顯著差異性。將患者分成對照組和研究組,兩組一般資料有可比性(P>0.05)。

1.2 方法:1.2.1 對照組手術方法。對照組患者運用常規機械擴張宮頸法進行取環手術。

1.2.2 研究組手術方法。研究組聯合應用利多卡因注射液。首先對宮頸進行常規消毒,用1ml濃度為2%的利多卡因在宮頸3點位置距離注射宮頸外緣1mm處進行注射,同方法在宮頸9點位置進行注射,最后將剩余利多卡因用棉球蘸后放入宮頸管1到2cm處,盡可能向內放置并適當加壓,1到2分鐘后取出。按照常規機械擴張宮頸法進行摘環手術。

1.3 療效判斷標準

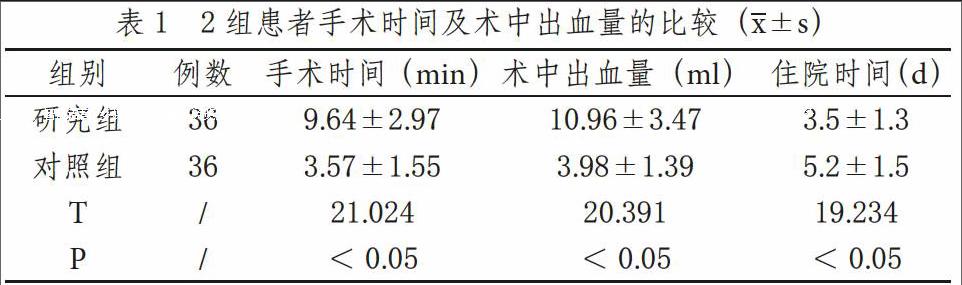

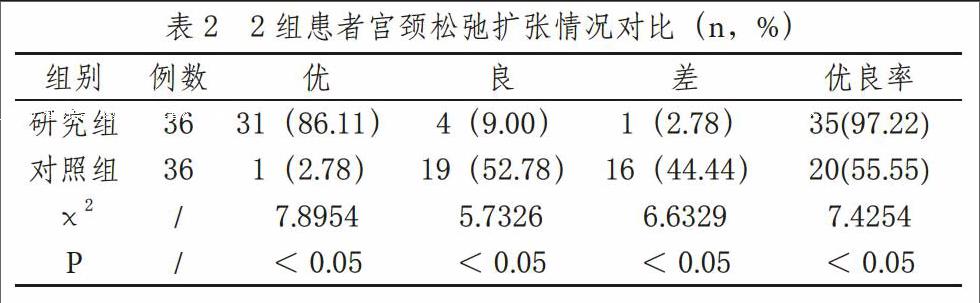

觀察兩組患者手術時間、手中出血量以及住院時間,對宮頸松弛擴張進行觀察,好:手術過程中,宮頸口能容擴張器,患者下腹部有腹疼感,但在忍受范圍內,中:手術過程中,宮頸口能容擴張器,患者下腹部有腹疼感,患者無法忍受,差:宮頸口緊閉,擴張器、探針無法進入。

1.4 統計學方法:數據用SPSS18.0分析,用(x±s)表示,采用t檢驗,P<0.05代表有統計學意義。

2.結果

研究組患者手術時間、手術中出血量及住院時間等明顯低于對照組(P<0.05),具體見表1。

研究組宮頸松弛擴張情況明顯優于對照組(P<0.05),詳情見表2

3.結論

處在絕經期的婦女是比較特殊人群,在摘取節育環手術過程中,因其自身緊張導致肌肉收縮,給摘環手術增加了一定難度,特別是偏遠地區婦女,婦科常識匱乏也加重了患者心理壓力,取環成功幾率低[2]。常規的機械擴張宮頸法施行取環對婦女身心造成嚴重傷害,手術前對宮頸進行處理可在手術中給婦女減輕一定痛苦。

利多卡因是臨床醫用中常見的一種局部麻醉藥,因它對心臟和肌肉有一定的抑制作用,在臨床中常作為室性心律失常、前庭神經炎、新生兒嚴重驚厥和腎絞疼等病癥用藥[3]。隨著對利多卡因的研究應用,利多卡因在婦產科上應用較廣泛。宮頸注射效果一樣,組成宮頸的肌肉和細胞組織都含有豐富神經末梢,神經感覺豐富,壓力感受相當敏感,已經絕經的婦女卵巢功能衰化,人體內雌性激素和荷爾蒙分泌功能因年齡的增大而逐漸減少,生殖器官萎縮,宮頸口無彈性呈緊閉狀態,無法擴張,使子宮內的節育環對子宮內膜和肌壁等位置造成擠壓嵌入內部的情況這就給摘環手術帶來了困難[4]。通過擴容器擴開陰道,使用探針將利多卡因送入到宮頸內部,子宮內徑因為宮底平滑肌的松弛而變大的同時可以使包裹節育環的宮內壁松弛下來,給節育環的順利摘取起到很大輔助作用。利多卡因是局部麻醉藥,在臨床醫用中有著起效時間快,擴散性強、藥物分解性強、對血管擴張無明顯刺激性等特點。利多卡因通過對神經纖維的改變,利用神經纖維的分解性強特點,能夠有效阻斷子宮頸和宮體的傳導,減低神經反射,松懈宮頸肌壁降低患者手術過程當中的疼痛感。

綜上所述,利多卡伊宮頸注射在摘環手中能有效抑制和減輕受術者的痛苦,并能擴張宮頸口,與臨床手術證明利多卡因的止疼鎮痛作用明顯,使用者無明顯藥物不良反應。

參考文獻

[1]劉國燕, 李君, 劉聚堂. 利多卡因宮頸注射聯合戊酸雌二醇在絕經后婦女取環中的應用[J]. 中外醫療, 2014, 33(1):112-113.

[2]陳水英. 米索前列醇聯合利多卡因在絕經后婦女取環術中的應用研究[J]. 現代診斷與治療, 2014(15):3516-3517.

[3] 陸琴芬, 凌靜, 戴潔. 戊酸雌二醇片聯合宮頸注射利多卡因用于絕經后婦女取環的臨床效果評價[J]. 臨床與病理雜志, 2015, 35(3):370-374.

[4]陳躍華. 絕經后婦女宮內節育器取出術前應用米索前列醇聯合利多卡因擴張宮頸的臨床評價[J]. 中國實用醫藥, 2015, 10(34):182-183.