數十載用鏡頭記錄烏拉老城打牲烏拉后人趙勤

廉婷

他想用鏡頭告訴人們,吉林和吉林人曾是這樣或那樣生活的。他說過,記錄和表達不是困難的,難的是如何將北方地域的文明精髓傳承和發揚下去。

趙勤,在吉林市的胡同長大的,過去的胡同都是本地人生活的空間,人們歲歲年年在那里與它相伴,以它為舞臺編織幾代人的悲歡離合和許許多多平凡的故事。

趙勤的曾祖是吉林歷史上著名的“打牲烏拉總管衙門”第三十一任總管云升。先天的血脈親情和后天的文化熏染,使趙勤對祖籍地烏拉古鎮與出生地古城吉林的歷史和文化情有獨鐘,數十年來,自覺地為吉林與烏拉的歷史和文化的保護不懈努力著。從童年時代起,他對古城的深刻記憶和在歲月中不斷增長的情結,揮之不去。

35年電視之路造就資深電視人

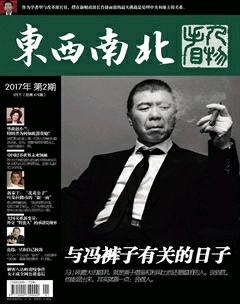

趙勤中等身材,不胖不瘦,還頭戴黑色貝雷帽,利落的步態讓人無論如何也看不出他是一位年過古稀的人。早在上世紀60年代,趙勤從北京電影學院攝影系畢業分配到吉林省后,他的才華,他的信念,他的理想以及汗水,就永遠和吉林大地的電視事業緊緊地聯系到了一起。在吉林電視臺工作崗位上,他從電視的黑白到彩色、從現場直播到錄像、從扛著攝影機到編導,伴隨著吉林的電視事業一路走來,這條路也整整走了35年。35年來,趙勤走遍了吉林大地,他的鏡頭涉獵各個領域,深入社會,接近百姓,不間斷問世的各類題材的電視節目,換來的是四十余部作品及國內外大獎,構成了他藝術軌跡中的鮮明坐標。

時光荏苒,歲月留痕。細密的皺紋慢慢地爬上了他的額頭和眼角。趙勤已不再年輕,只有那清澈的雙眸依然閃爍著敏銳和智慧的光芒。但對于趙勤來講,年齡的增長并不意味著對藝術追求的減弱。他肩上擔的是文化和歷史,鏡頭對準的是真實,鏡頭后面也有一顆永遠年輕的心。

現在的趙勤,雖然已經從工作崗位上退了下來,但作為吉林省政府文史館館員的他對電視藝術的追求又有了用武之地。他說他最喜歡拍紀錄片。他的電視紀錄片《我的爺爺楊靖宇》(導攝)獲吉林省電視節目一等獎,《平陽街48號》獲2007年中國十佳紀錄片。

用鏡頭記錄不息的烏拉情結

作為烏拉后府的主人云升之后,趙勤對祖宅及烏拉的記憶與講述不僅情真意切,也是有價值的史料。作為一名文化工作者,他的理智與責任從未將烏拉與吉林分開來看。

在趙勤的童年記憶中,后府有著貴族氣派的莊園,是在吉林市看不到的帶有花園的二進四合院,整個宅院占了一條胡同,圍著高的磚墻。院子里空蕩蕩的十分蕭條,不時傳來鴿子在巢里“咕嚕咕嚕”的聲音,宅院才算有了點生氣。

趙勤對烏拉街古鎮的印象就是在童年時代留下的,他再次回到烏拉街是在新世紀的開年秋天,那時的他已經六十多歲了。在烏拉街鎮,他試圖用鏡頭尋找并記錄它過去的點點滴滴。面對曾經繁華的祖宅廢墟,他感慨萬千。惋惜中他驚喜地發現,殘缺的古建筑尚有一些珍罕細節幸存。從風韻猶存的花飾磚雕、石雕、木雕,依稀可以看到昔日的豪華和氣派。

為了調查烏拉街,拍出優秀的關于烏拉街的紀錄片,退休了的趙勤多次來到烏拉古鎮。他總是隨身背著攝像機和照相機,對著那些難以存留的老建筑殘片,嘆息著留下圖像資料。他還總是隨身帶著卷尺,和朋友們為土城墻邊百年古樹丈量腰圍。他還和老鄉們聊天,從中總有收獲。熟悉他的人無不感嘆:這個七十多歲的老頭,走起路來像風一樣不知疲倦。

馮驥才先生曾說:“歷史的價值在文化中發酵,文化的價值在未來發酵。一旦發酵,則是必成意蘊無窮之好酒也。”烏拉街就既屬于歷史,又屬于未來。

烏拉古城原始城址始建于公元8世紀,是渤海國的軍事重鎮。烏拉弘彌羅城,始建于公元12世紀中葉,為金代海陵王天德年間。城中現存土臺,傳稱為百花點將臺。烏拉國第七代王布顏將烏拉弘彌羅城加固,改稱內羅城。據載,烏拉部主布占泰勢力強,努爾哈赤曾將女兒許配給他為妃。布占泰把兄長的女兒給努爾哈赤為妃。后來,努爾哈赤向烏拉部宣戰,1613年滅烏拉國。康熙四十五年(1706年)筑新城。

順治十四年(1657年),清朝統治者設立打牲烏拉總管衙門,專門辦理清朝皇室、宮廷特需的東北地區特產物品,如東珠、鱘鰉魚、松子、蜂蜜、人參等,成為與當時江寧(南京)、蘇州、杭州齊名的四大朝貢基地之一,同整個清王朝的興衰命運相始相終達二百多年之久。這時的烏拉街十分興盛,成為中國北方一座著名的城池和重要的交通樞紐。趙勤的曾祖父云生任第三十一任總管,清檔案記載:云大人督辦并親自尋查,在沿松花江直到黑龍江口上下數千里水域舟行暮宿采珠如額,完成朝命,并將北疆邊情時時上報朝廷,保持一方安定,獲朝廷八次嘉獎。

拍攝紀念抗戰70周年的紀錄片

1995年4月,趙勤和他的攝制組一直奔波于南京中國第二歷史檔案館、中央檔案館、遼寧檔案館和吉林省檔案館,尋找58年前那段歷史蹤跡。他在《南京大屠殺秘密檔案》的影片開頭這樣寫道:“在紀念抗日戰爭及世界反法西斯戰爭勝利50周年的時候,我曾有一個計劃,想籌拍以‘二戰為題材的系列紀錄片,之后,好像有一種力量一直推動我完成這件事。”時隔20年,在這個舉國紀念“70”周年的日子里,他再次以紀錄片的形式,將日本罪行以大量史料的方式呈現,讓更多的人了解歷史真相。

他們用日本人自己形成的冷酷乃至帶著對侵略戰爭炫耀的“秘密檔案”,來佐證這場屠城暴行,作為紀錄片的主線:南京特務班的三次秘密報告,日本華中派遣憲兵隊對南京市戶籍的調查數據,日本佐級軍官太田壽男的親筆供詞和圖示。他證實了1946年5月遠東國際軍事法庭保守判決:屠殺中國平民和俘虜總數達20萬以上,但不包括日軍所燒棄的尸體、投入長江或以其他方法處理的尸體在內大約10多萬人這個數字。

這都是日本人親手留下的罪證。此片榮獲了第四屆亞洲電視節“CCTV”杯提名獎(中國五部作品);獲1994年廣電部中央外宣辦全國海外電視節目評比專題中篇一等獎;獲1995年吉林電視節目特等獎;獲1994年東北省級電視臺優秀社教節目評選特等獎。

富有詩情畫意和童趣的老人

在外人的眼中,趙勤可能總是熱衷于攝影,但生活中的他并不僅僅熱愛攝影。在趙勤老師的家中,很多墻上都掛著他自己畫的畫,每一幅畫都有著深刻意義。就在正對客廳窗戶的墻上掛著一副趙勤夫人秋素莉的畫像,嘴角微微上揚,儀態萬千,非常美麗,那就是趙勤眼中的老伴。在正對門的墻上,有一幅趙勤與夫人的合影畫像,兩個人緊挨著站在花叢前,微笑地看著鏡頭。這都是趙勤在閑暇之余依照著當時拍下的相片臨摹出來的。

在趙勤家中客廳的正中央,還有小孩子喜歡玩的小火車,那是他的兒子買給這個“老頑童”的。原來年過古稀的趙勤還保有一顆童真的心。他一個人在家沒意思的時候不是畫畫、看看紀錄片,就是玩玩兒子買給他的小火車。

這就是趙勤,不僅熱愛攝影,熱愛歷史,還富有詩情畫意和童趣。