努力營造有活力、有生命力的歷史課堂

李以安

【摘要】 本文結合八年級歷史下冊《鋼鐵長城》一課,從學生、老師兩個角度闡述了如何營造有活力、有生命力的歷史課堂。在學習方式上以學生的自學和合作交流互動為主,突出學生的主體地位;在教學方式上體現為教師負責“穿針引線”,組織、指導學生參與各個環節學習活動,發揮老師的主導作用。有活力、有生命力的歷史課堂,必是“以學生為中心”,學生們真正“動起來”,主動、積極參與教學活動,并學會思考歷史問題,能從歷史知識中學到生活的智慧。

【關鍵詞】 活力 生命力 生活的智慧 動起來

【中圖分類號】 G633.51 【文獻標識碼】 A 【文章編號】 1992-7711(2016)12-135-02

0

有生命力的歷史課堂必是一個充滿活力的歷史課堂。

有活力、有生命力的歷史課堂,必是“以學生為中心”,學生們真正“動起來,主動、積極參與教學活動,并能從歷史知識中學到生活的智慧。在學習方式上以學生的自學和交流互動為主,突出學生的主體地位;在教學方式上體現為教師負責“穿針引線”,組織、引導與幫扶,發揮老師的主導作用。

如何營造有活力、有生命力的歷史課堂?下面我以八年級歷史下冊《鋼鐵長城》這一節區公開課為例,從學生、老師角度出發談談我的想法。

一、積極參與教學活動,學生真正“動起來”

在日常課堂上,學生更多是扮演“配角”,學生的學習方式主要就是聽、做筆記,然后練習、背書,學生完全處于被動地位。學生對所學的知識很少經過有效的獨立思考,學生很少或沒有機會提出自己的疑惑,知識幾乎都是老師“灌過來”的——現成的課本知識或老師觀點,學生被動地“裝了下來”,師生即使有交流,多數也是簡單的、填空式、停頓式的,師生缺少實質性的交流,生生互動就更加少。這就導致學生們覺得學歷史就是死記硬背,歷史課堂是枯燥無味的。而且,學生每天從早到晚連續上七八節課,將心比心,即使身為老師,被動地聽報告幾個小時而無任何互動也會心生厭煩,更何況是初中階段的學生?

《義務教育歷史課程標準(2011年版)》中提出:“要改變課程實施過于強調接受學習、死記硬背、機械訓練的現狀,倡導學生主動參與、樂于探究、勤于動手,培養學生搜集和處理信息的能力、獲取新知識的能力、分析和解決問題的能力以及交流與合作的能力。”

要改變現狀和落實新課改標準的精神,我認為關鍵是要將課堂時間交還學生,讓學生充分參與課堂教學活動,要讓學生真正“動起來”。

第一“動”是課前收集資料。針對《鋼鐵長城》課文中學生可能感興趣的內容,在上課前兩天,我布置查資料任務:每組學生完成一個任務。1組查“我國軍隊現在總兵力世界排名?”2組查“我國海、陸、空軍分別有哪些世界先進武器?”3組查“我國北京和廣州到美國紐約、英國倫敦的距離是多少?”4組查“二戰時在日本爆炸的原子彈‘小男孩的殺傷力怎樣的?”……

課前收集資料是營造有活力、有生命力歷史課堂的前奏。隨著現代社會的發展和家庭條件的改善,學生去圖書館或上網收集課外資料已經成為可能,這既能為課堂活動做好了準備,又可以培養學生搜集和處理信息的能力。

第二“動”是“導學案自學”。課堂教學的前提是“學”,即學生預習、自學課文。當然,學生不是盲目地看書,而是在教師明確的指引下自學。教師的指導必須有“四明確”:時間、內容、方法、要求。

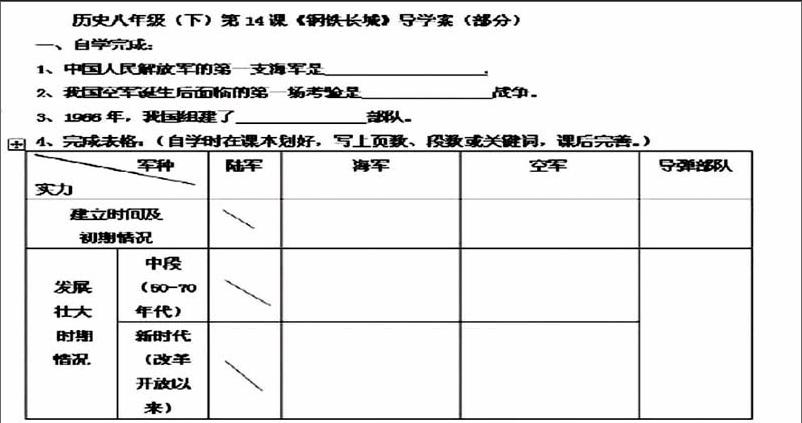

例如,上課以后,我將學案分發下去后,提出自學要求:1.時間:5分鐘。2.內容:第14課《鋼鐵長城》;導學案第一大題1-4題。3.方法:獨立閱讀。4.要求:在課本上劃出來,并寫關鍵詞。(附導學案相關內容如下:

學生帶著這些問題去看書,獨立思考,既抓住了課文考點,又能初步理清了課文內容的脈絡,為后面教學活動中的師生互動做好了準備。

沒有有效的預習,學生很難參與教學活動,師生互動、生生互動是低效的。事實上,由于歷史不是主科,學生不重視歷史科的現象是普遍的,特別是我們農村初級中學,學生絕大多數是沒有課前預習歷史課的習慣。而在日常教學中,我們經常看到的一幕是:老師一上來就講,中途簡單的提問……這種提問是低效的,因為只有那么少數幾個優秀學生能夠在沒有預習的情況下快速反應,而大多數的學生是只有聽的份。

沒有最大多數學生積極參與的課堂是沒有效率的,當然是沒有活力和生命力的。老師指導學生在課堂上運用導學案進行自學,是現實可行的做法,是營造有活力、有生命力歷史課堂的基礎環節。

第三“動”是小組合作交流、展示與補充。

1.合作交流環節。自學后,各小組長組織組內成員交流自學成果和疑難問題。如《鋼鐵長城》這課,我對各小組分配了任務:第1-2組負責表格“海軍”,3-4組負責“空軍”,5-6組負責“導彈部隊”。并明確了要求:1.時間:3分鐘;2.要求:輪流發言,要求大聲;3.組長登記本組疑難。

2.展示與補充環節。在小組討論交流完畢,各小組代表展示任務內容(要求:組長安排發言代表,每節課2人,要求大聲),其他小組可以補充、糾錯(補充、糾錯而又正確的的雙倍加分)。

這個環節是對自學預習成果的初步檢查,學生通過展示自我,獲得了成功的機會,特別是糾錯、補充時候,師生互動、生生互動活躍,學生的學習思維在此碰撞,學生學習的積極性大大提高。這個環節體現了新課程標準所倡導的教學方式——合作學習,恰當的小組合作教學有利于培養學生的合作意識,促使所有學生都投入到學習的過程中,讓每一個學生都得到不同程度的發展。

小組合作交流、展示與補充,是營造活力課堂的關鍵環節。在小組合作學習環節中,要關注三個問題:一是小組成員的組合要合理;二是落實評價激勵制度,這能極大地提高學生課堂學習積極性和小組合作有效性;三是要注意落實層次教學,為各個層次的學生提供展示自我與獲得成功的機會,不要讓小組合作學習又變成少數優秀生的表演舞臺。

第四“動”是在梳理中“拓展”。在《鋼鐵長城》一課中我這樣安排:學生展示完畢后,老師利用板書設計引導梳理知識結構,在梳理過程中,各小組學生代表同步展示了課前收集到的資料,如“我國軍隊現在總兵力世界排名?”“我國北京和廣州到美國紐約、英國倫敦的距離是多少?”“二戰時在日本爆炸的原子彈‘小男孩的殺傷力怎樣的?等等。

拓展課外知識是對課本歷史知識這個“骨架”進行填補,讓歷史“有血有肉”,更具立體感。在此環節中,改變了以往“聽老師講故事”“等老師給史料”的被動學習方式,學生主動SHOW出課前自己收集的、有興趣的課外知識,有參與的學生感覺比其他同學有更豐富的學識,更有滿足感和成功感,這非常有利于培養學生持久的歷史學習興趣,這有力地彰顯了歷史課堂的活力、生命力。

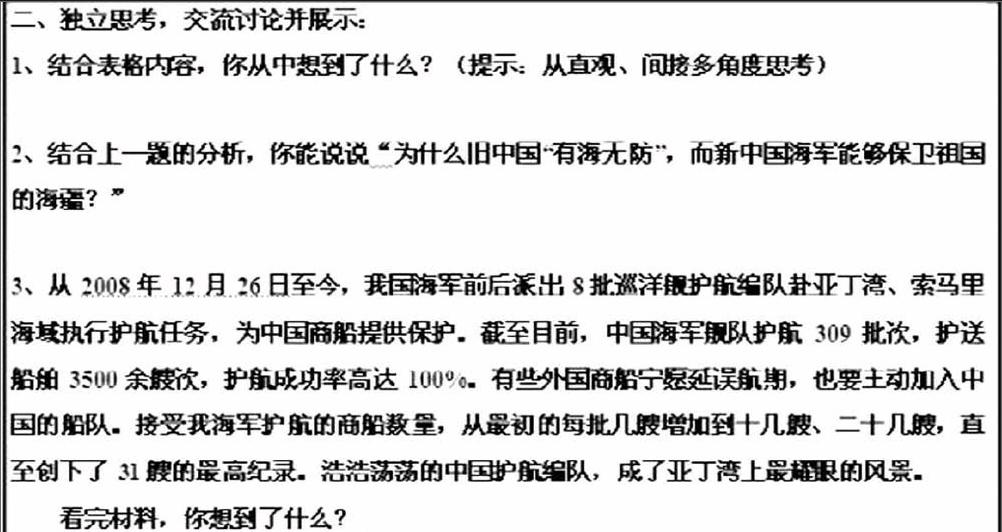

第五“動”是歷史思考。在《鋼鐵長城》一課中,在梳理拓展環節完畢后,為加深學生對“科技強軍的重要性”和我國加強國防建設的理解,我組織學生思考、交流學案中的情景問題。(附學案問題設計)

趙亞夫教授曾言:“歷史是鮮活而有生命的”,“因為歷史知識的獲取其實就是學生與前人在思想上交流、認知上切磋、感情上交融的過程,也是學生思想塑造的過程。因此,歷史知識的獲取過程也具有生命性,學習歷史知識的課堂也必是一個充滿生命力的課堂!”在課堂上,學生只有學會對歷史問題進行有效的思考和交流,從歷史中學到生活的智慧,才能真正達到歷史學科教學“以史為鑒”的最終追求。可見,有效的歷史思考是營造有活力、有生命力歷史課堂的核心環節。

第六“動”是“隨堂練習”。課堂教學活動的最后環節是隨堂練習,在操作中要求學生限時完成,即練即評,評講時要盡量讓學生來講解,老師絕對不能包干。隨堂練習檢查了學習的質量,又消化、鞏固了當堂知識,它是日常培養學生考試習慣的主陣地。考試成績是教師、學校生存的現實條件,沒有成績的提高,這個課堂就沒有生命力可言。隨堂練習是營造有生命力歷史課堂的最后保障。

綜上所述,要營造有活力、有生命力的歷史課堂,首先是要讓學生成為主角,成為課堂的真正主人。不但是學生的眼、手、口動起來,而且是學生的思維動起來,學到了生活的智慧。

二、發揮主導作用,教師“穿針引線”

《義務教育歷史課程標準(2011年版)》要求:“與學生學習方式轉變相適應,教師教學方式倡導以注重培養學生的獨立性和自主性,引導學生質疑、調查、探究,在實踐中學習,促進學生在教師指導下主動地、富有個性地學習。教師應關注個體差異,滿足不同學生的學習需要,創設能引導學生主動參與的教育環境,激發學生的學習歷史的興趣和積極性”。但是,在日常課堂上,老師的教學方式多以講解為主,老師上課照本宣科,或任思緒飛翔,東扯西拉。總之,課堂是“一言堂”。這種課堂完全以“老師為中心”,老師是絕對的主角,老師使盡渾身招數將自己生平所學都“講”給學生,“倒”給學生,老師累,學生厭,課后測驗成績差,老師又哀嘆學生“這么簡單的問題我上課時已經講了很多次啦,你們怎么就不明白啊?”。

因此,要營造有活力、有生命力的歷史課堂,老師的“教”不能單純停留在個人的“講授”上,老師的“教”要為學生的“學”服務。老師應該是導演,是組織者、引路者,負責為課堂活動“穿針引線”。

第一是引。在《鋼鐵長城》一課中,老師為學生創設各種學習環境,指引學生開展各個環節活動。如組織自學、合作交流、展示、討論、練習等環節,并明確了任務與要求。

第二是啟。“啟發誘導”從來就是老師在教學中的核心原則和方法,當學生的思維有所不及之時,老師需要及時提示、點撥,促使學生作出合理的判斷和選擇,而不是將“答案”講出來給學生“聽”“抄”,忽略了對學生思維的“點撥”,慢慢地學生自然就養成了“等”的習慣。

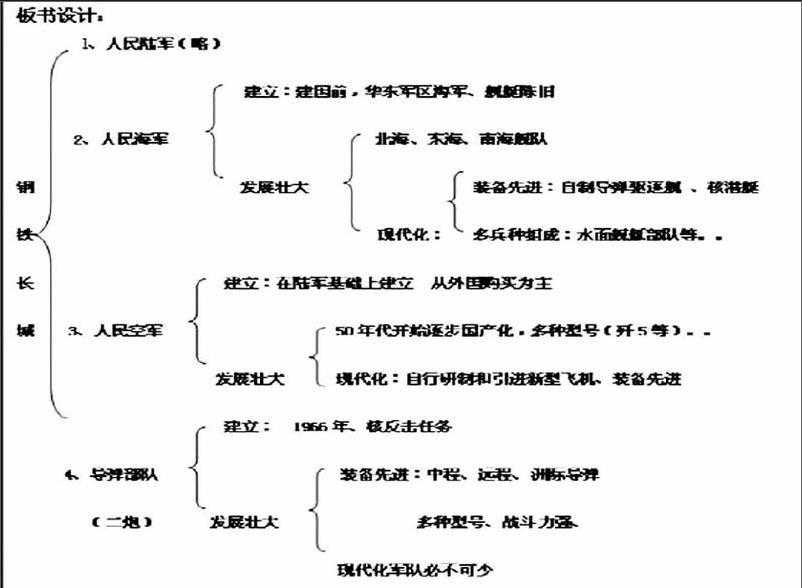

第三是疏。在學生展示完畢后,我用小黑板將《鋼鐵長城》知識結構板書呈現出來(如下圖),引導學生理清我國海陸空軍及導彈部隊的整體關系。

梳理知識結構是要幫助學生理清知識線索,引導學生查漏補缺,并在日常教學中培養學生歷史學科的學習習慣。

第四是扶。指幫扶學生,關注個體差異,滿足各個層次學生的需求,為他們提供獲取進步、成功的方法和機會。在日常教學中,老師喜歡提問主動的學生,優生比學困生更主動,更易獲得機會,而中下生由于學習心理、學習能力等因素導致回答問題的主動性不足,他們獲得老師提問的機會就少很多。老師的有意或無意,慢慢地,課堂就變成了老師和個別優生的課堂,老師這時又埋怨學生“怎么這么少人回答的?你們怎么都不出聲的?”因此,老師要特別注意落實層次教學。例如在《鋼鐵長城》一課中合作學習與交流環節,我讓組長安排中下生展示基礎題,較難題目則由學優生發言。由于補充、糾錯機會多數會被學優生主動把握,這樣,每個層次的學生特別是學困生在課堂也獲得展示自我與成功的機會,這對培養學生持久的學習興趣非常有效。

總之,營造有活力、有生命力的歷史課堂,學生的“學”是基礎,是核心,教師的“教”是方向盤,是助推器。只有真正回歸學生的主體地位,發揮教師的主導作用,這樣的歷史課堂才是生動的、高效的課堂;只有讓學生在課堂中真正“動起來”,才能演繹出精彩的歷史課堂。

[ 參 考 文 獻 ]

[1]《歷史課堂的有效教學》趙亞夫.北京師范大學出版社.

[2]《義務教育歷史課程標準(2011年版)解讀》,教育部基礎教育課程教材專家工作委員會組織編寫,北京師范大學出版社.

[3]《新版課程標準解析與教學指導初中歷史》,朱漢國,閻景,何成剛,主編.北京師范大學出版社.

[4]《淺析“先學后教”》,洪長新.《中學課程輔導教學研究》2011年第5期.

[5]《讓思想品德課程奏響生命之歌》,成平.《思想政治課教學》2012年第8期.