草原三劍客

巴義爾

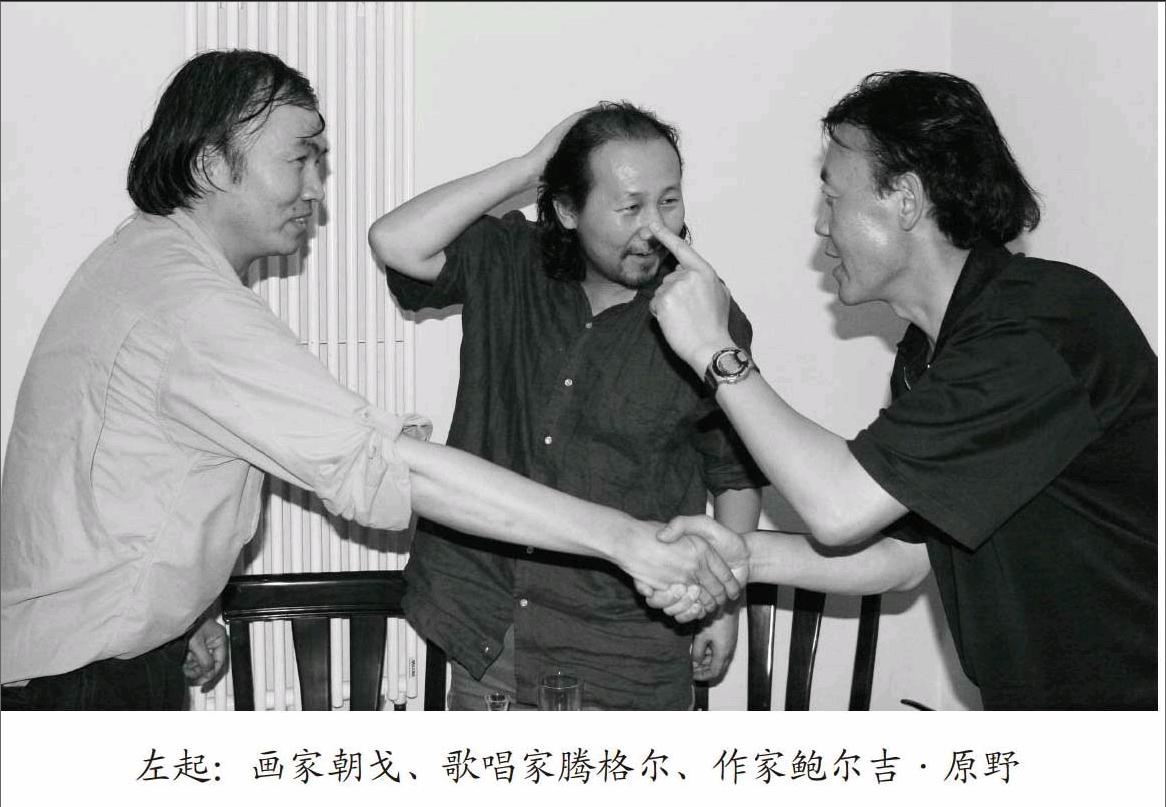

畫家朝戈、歌唱家騰格爾、作家鮑爾吉·原野被稱為“草原三劍客”,大概是仿照那部著名的法國文學作品、大仲馬的《三劍客》吧?誰最早稱呼他們仨已經很難考證了。且不說是文客還是武客,單說這三個人從草原大漠中興起,在高手林立的藝術家荊叢中殺將出來,直讓圈內外肅然起敬齊聲嘆服這一點來說,就可以稱得上是叱咤藝壇的劍客了。而這三位都是蒙古族,又都在藝術界,所以套用這個稱呼還算靠譜,姑且叫“中國藝壇草原三劍客”吧?或者說“藝壇蒙古三杰”,甚至應該說這樣的藝術家群體崛起是一種現象,就像這個民族的神秘和古老,完全值得研究。

鮑爾吉·原野在沈陽,路過北京非常態,騰格爾和朝戈雖在北京也沒見過面,三人只是彼此知道而已。碰巧我認識這三個人,并且有意把他們三個攏在一起,把三劍客這個名稱鑿實了,那就等待機會,在我之前沒有人這樣安排過他們仨在京的“峰會”。終于大家都如愿了,時間是2005年6月16日。這次見面的照片沒有發表過,這個過程也從沒披露過,距今已經過去10年,他們仨再也沒見過,但各自的成果都加厚了,三劍客名副其實。

6月13日,我接到鮑爾吉·原野的電話,說他已經在北京了,住在中國作協的賓館里等著我的消息。我那時在內蒙古的阿爾山市采訪,工作已經進行大部,再住兩天也行,但沒有我,他們三個就見不成,人家個個都是大腕兒,都忙,只有都上心才能辦成。我立刻決定第二天啟程從阿爾山市坐汽車到鳥蘭浩特,300公里,再從那里坐火車到北京,19個小時。終于在6月16日趕到了北京,時間是下午1點。

騰格爾的演出多,也最忙,先約他,晚上6點半在滿都海餐廳。一向好找的朝戈卻找不到了。手機不接,發短信不回……眼看著4點了,距6點半已經很緊了,我還要去中國作協接原野,只有兩劍客,還談什么“峰會”?最后聯系了中國社科院的學者、他的朋友畢奧南才知朝戈全家都感冒了,他也在醫院輸液呢。問我能不能晚點去?

5點到達作協接原野。“我和秋子在一起呢,馬上下來”,馮秋子是優秀的散文作家,正好一塊去。我們一路順風地到達了位于中央民族大學北側的“滿都海餐廳”,原來這是騰格爾開的飯館,他經常喝多了就把當時整個餐廳吃飯的都埋單了,不管認不認識,當然最后都賠了。現在是一個鄂爾多斯老鄉在經營,離騰格爾的中央民族歌舞團只有百米之遙。

這樣的約會有象征意義,未必要談什么,又是第一次,我不希望范圍太大,當初我以為騰格爾會吆喝一大幫人——明星的周圍總是有一大批人馬,但騰格爾一個人樸素著就來了,笑瞇瞇地十分和善。落座后他一口氣點了十幾個菜,全然不管其他人是否有什么口味之類的。少頃,朝戈帶著倦容進來了,頭發比我在幾個月前見他時更花白更長了,至此,三劍客已經聚齊,大家顯然對互相見面很高興,寒暄之后就開談。

眾人對騰格爾說,我們看見你在《藝術人生》里做客了,感覺怎么樣?答曰:“嗨,人家說,把自己的隱私告訴另一個人是傻×,告訴給很多人就是‘藝術人生……他們非要把人弄哭了才算成功,我就覺得沒什么可哭的,就是哭也不能在那個地方哭啊。結果他們費了很大勁,又找了兩個小孩獻歌什么的,把我父母的信也搞來念,結果我沒什么反應,他們就覺得很失敗,那一段播出時全給刪了。”

原野喝多了,很激動,反復地拿出手機來要給遠在赤峰的父母親打電話說“我和騰格爾在一起呢”。無奈這個房間里的信號很弱,甚至沒有,原野又不想出來打,這個電話始終就沒有打成。騰格爾也順勢犯壞:“這個房間沒信號,是誰訂的這個破房子!”——就是他訂的房間。

騰格爾說,今天很高興,我就給大家唱一首《父親的草原母親的河》吧。沒有電聲,沒有伴舞,就在羊肉和白酒旁邊,就在幾個蒙古人之間,騰格爾唱得非常“憂美”——這個詞是人們形容原野的散文時用的:“美的,有點淡淡的憂傷”。接著,騰格爾又唱了好幾首歌,一會兒是老民歌,一會兒是他創作的新歌。這樣近距離地交談,欣賞,喝酒,大家都很開心。

秋子除了寫散文還迷上了跳現代舞,她的作品甚至跳到了歐洲,據說一個作品演出的場次竟達到了70多場,所以她還有一篇散文叫《我跳舞,因為我憂傷》,最后她也跳了一段。

朝戈還是一貫的作風,總要討論一些諸如哲學、民族之類的高深問題。騰格爾說“咱們談點別的吧,比如說女人……”眾人哈哈大笑,繼續喝酒。終于,輸液中的朝戈頂不住了,只能提前回去了,他把帶來的新作《敏感者——一個知識分子畫家的敘述》送給了大家并簽上了名。騰格爾也打電話請人送來了他的新專輯《狼》,里面還附有精美的小畫冊,他一一簽上名后送給大家。原野從外地回來,身上沒帶書,應允回去再寄。

見面是必要的,氣氛是熱烈的,意義是重大的,照相是必須的。我張羅了半天,最終的留存除了各自心中的記憶,恐怕就是照片了。我帶了當時剛出來不久的佳能20D數碼相機,環境簡單,只是個小餐館,墻上只有一幅原伊克昭盟盟長沙格德爾扎布王爺的油畫。三個人坐的距離不利于照相,我又不愿擺布,只好將就著拍了。就照片來說不太理想,就事件來說是有價值的。三個人各自有表情手勢,很圓滿。今后他們可能還會見面的,但這次肯定是首見。

這三位都是蒙古族人,年齡相仿,把他們聚集到一起,談談藝術,民族,文化,生活,苦悶,不是挺好嗎?于是,我就開始了做書的艱苦過程,進行大量的訪談和整理,已經有了幾十萬字,至今尚未出爐。但這個過程是愉悅型的、學習型的。我從他們的談論中不斷感受到智慧的火焰,還有比火焰更熾熱的民族情感。它們鼓舞著我在電腦前常常坐至凌晨。這是三個男人,但從他們的言談中,會感到一個沉重的“愛”字,不是小橋流水,花前月下,纏纏綿綿,婆婆媽媽——是一種“大愛”:廣博,遙遠,蒼涼,悲壯。盡管他們三個不是軍事家,也沒有搏克手般的魁梧,但在內心卻是萬馬奔騰,熾可溶金!我于是被他們感動著,甚至有時也被自己感動著——這個職業讓我有幸認識這樣一批用嗓音和筆尖怒吼的勇士們,還能記錄一些值得入庫的歷史。

責任編輯/蘭寧遠