列車交會壓力波的空間分布研究*

牛紀強 周 丹 梁習鋒

(中南大學交通運輸工程學院軌道交通安全教育部重點實驗室 長沙 410075)

列車交會壓力波的空間分布研究*

牛紀強 周 丹 梁習鋒

(中南大學交通運輸工程學院軌道交通安全教育部重點實驗室 長沙 410075)

采用三維、非定常、不可壓縮雷諾時均N-S方程和Realizableκ-ε雙方程湍流模型,對以350 km/h車速等速交會、350~0 km/h不等速交會和350 km/h單車運行時的3車編組高速列車氣動性能進行了模擬,對比分析了車體表面和流場中的壓力和速度變化.數值算法經過驗證,與試驗波形吻合,幅值相差不超過5%.結果表明,從列車交會側車底到車頂,表面壓力先增大后減小,峰值出現在車體凸起部位,其相對于交會側最小壓力系數區域,變化幅值可達1.76~2倍.第一個正壓波峰對于距離軌面高度更為敏感,兩負波幅值減小相對較小,幅值變化不超過30%.列車尾流造成的列車風較大,對空間高度十分敏感,隨高度增加,列車風速度迅速減小,主要集中在半車高以下區域.列車周圍不存在障礙時,列車周圍流場具有時空互換性,差異主要體現在具有強非定常性流場的風擋和尾部區域.

高速列車;交會;壓力波;列車風

0 引 言

隨著高速列車運營速度的不斷提高,2車交會時,車輛間空氣受到車體壁面和地面的限制無法自由流動而受到強烈擠壓,進而引起的突變壓力會更加顯著,列車表面不同位置處壓力變化存在顯著差異,這對列車車體結構疲勞及行車安全造成嚴重威脅[1].

國內,中南大學田紅旗等[2-5]利用數值計算方法、動模型試驗及在線實車試驗等方法研究了列車交會問題以及影響交會壓力波的因素,建立了列車交會壓力波與運行速度、復線間距、車體寬度、附面層、外形,以及編組方式等之間的關系,討論了列車交會行車安全評估方法,并提出了我國既有線上各種列車車體和車窗結構承受瞬態交會壓力沖擊安全運行極限值.李雪冰等[6]建立車輛系統動力學模型,研究了列車交會過程中的動力學響應,發現在列車交會過程中氣動力變化劇烈,列車振動明顯,尾車的振動和平穩性相對最惡劣.李人憲等[7]通過研究列車明線和隧道內等速交會對車窗的影響,發現列車明線交會和隧道內交會差異明顯,相同面積的側窗,周長大的車窗更安全,但是還需考慮玻璃抗沖擊強度和安裝強度.

國外對列車交會也進行了大量研究[8-10].Sanz等[11]利用1個簡單的模型分析了列車風及其對行人的影響,分析了測點壓力系數與車人橫向距離比的敏感性、距軌道距離和行人上測點位置等相關參數及其影響.Carassale等[12]研究了列車通過時產生的氣動效應和振動對線路旁設備的影響,并研究分析了設備的動力響應.Baker[13]利用縮比動模型試驗和實車試驗描述了明線運行列車的一系列空氣動力學問題及其流場特性.Soper等[14-16]利用動模型試驗研究了明線運行的集裝箱貨車氣流發展和流場特性,分析了關鍵區域流場的氣流和壓力,在集裝箱貨車頭部和尾部流場區域的列車風和壓力相對其他客車要大,貨車的附面層厚度顯著增加且內部處于強湍流度狀態.文中模擬了明線單列車運行和2列3車編組高速列車以不同組合速度交會,對比分析了車體表面交會壓力波幅值分布,以及交會側空間壓力和速度分布,列車運行工況見表1.

表1 計算工況

1 模 型

1.1 數學模型

數值計算中車速Vt=350 km/h,馬赫數接近0.3,列車交會時相對車速已超過0.6馬赫,車體間氣流受到地面、和車體間的限制,無法自由流動而受到強烈擠壓,需要考慮氣體的可壓縮性.模型列車高度H視為特征長度,此時列車周圍流場雷諾數一般大于1×105,即列車周圍流場處于強湍流狀態.本次計算,采用Realizableκ-ε湍流模型求解整個流場.

文中計算基于Fluent,采用Realizableκ-ε湍流模型,速度壓力耦合采用PISO算法,對流項采用一階迎風格式離散,擴散項采用QUICK格式離散,時間采用二階隱式格式推進..

1.2 計算模型

模擬計算中采用頭車(6.88H)+中間車(6.6H)+尾車(6.88H)3車編組、縮比1∶8的高速列車作為計算模型,總長20.65H,H為車高,列車模型見圖1.

圖1 列車模型

在節約計算資源和不影響主要關心區域流場結構的前提下,對列車和受電弓模型表面做了必要且合理的簡化,省略了車體表面的扶手、受電弓等部件.對流線型車體、轉向架、風檔等結構相對較復雜的區域網格進行局部加密處理.遠離列車區域對受電弓氣動力及其周圍流場結構影響有限,設置相對較為稀疏,空間體網格3 000萬以上.圖2為列車表面網格.

圖2 列車表面網格

2 計算域及邊界條件

2.1 計算域

為保證列車在交會時,列車周圍流場已充分發展,避免邊界對列車周圍流場結構影響.計算域X方向長147H,Y方向寬為50H,Z方向高為20H.兩車頭部鼻尖點距入口邊界27H,為避免出口邊界條件對列車流場及尾渦變化的影響,尾渦區域長40H.列車計算區域見圖3.

圖3 計算域及邊界條件

2.2 邊界條件

對計算域的邊界進行設置,以便獲得唯一解,計算流域邊界設置見圖3.列車表面給定無滑移壁面邊界條件,兩車體流域均設置為滑移網格,其速度設置為:X方向速度分量為列車運行速度Vt和-Vt,Y方向速度分量和Z方向速度分量均為0;流域前、后端面和頂面設置為基于黎曼不變量的遠場邊界條件,相對壓強pout=0 Pa;流域兩側面采用對稱邊界條件.地面給定無滑移固壁邊界條件,車體和地面近壁面區域流場采用標準壁面函數控制模擬.

2.3 測點布置

本次數值模擬車體表面測點主要布置在距離鼻尖4.9H處的截面S1,S3和距離鼻尖10.3H的S2截面上的line-1上;距離軌面高Z=0.254H處的車體水平截面line-2上;流場空間測點布置在兩軌距中心線line-3上的從軌面到1.08H范圍內.line-1上相鄰測點間隔0.0254H;line-2相鄰測點間隔0.27H;line-3上布置了13個測點,監測了列車風和壓力變化.測點布置示意圖見圖4.

圖4 監測點布置示意圖

3 算法驗證

試驗采用縮比1∶20的頭車+中間車+尾車3車編組的高速列車模型,試驗速度為350 km/h,于“列車空氣動力特性動模型試驗系統”上進行縮比試驗,如圖5所示.

圖5 高速列車模型

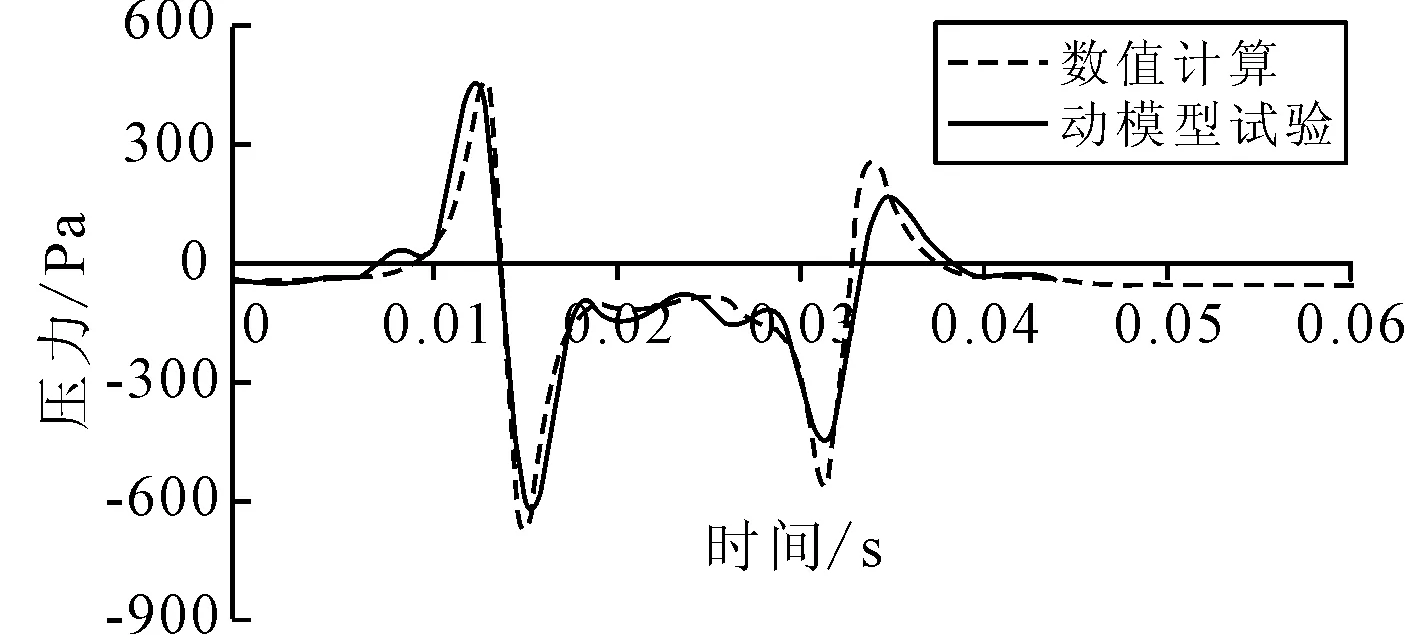

建立與動模型試驗一致的數值計算模型,文中選取距列車S2截面上距離起始點0.59H處測點作為試驗和數值計算對比測點.圖6為高速列車模型以350 km/h車速等速交會,車體表面測點監測得到的交會壓力波的動模型試驗與數值模擬計算結果對比.由圖6可知,交會壓力波的計算波形與動模型試驗所得數據有較高的吻合度,且兩者幅值偏差不超過5%,滿足工程應用要求.

圖6 數值計算與動模型試驗結果對比

4 結果與分析

為便于分析,各氣動壓力系數定義如下.

(4)

式中:ρ為空氣密度,1.225 kg/m3;p為測點壓力;p∞為無窮遠處壓力;Ui為列車風,分別代表X,Y,Z3個方向和合成風;Cp為壓力系數.

為便于分析,定義Cpmax,Cpmin和CΔp分別為車體表面各處交變壓力波系數Cp的最大值、最小值和峰峰值.

4.1 車體表面壓力系數分析

圖7為列車按方案C1和C2交會時,S1,S2和S3截面處交會壓力波Cpmax、Cpmin和CΔp沿Line-1分布.C1和C2的不同截面處的列車表面Cp沿Line-1的分布一致.相對C2而言,C1下的列車表面壓力系數沿Line-1分布有明顯波動,且不同截面處壓力峰值有明顯差異.由圖7a)可知,C1和C2的非交會側列車表面交會壓力系數正峰值差異相對較大.由圖7b)可知,C2下的車體各截面處交會壓力波系數負峰值整體偏大.由圖7c)中可知,C1和C2的列車交會側中下部區域Cp變化幅值差異明顯,C1顯著大于C2,這可能是兩列車間靠近地面區域的空氣流動受限,并受到高速運行列車的強烈擠壓而引起交會沖擊壓力增大.對比C1和C2不同橫截面處的車體表面壓力系數可知,車體運行形成的附面層和列車周圍的渦脫降低了交會壓力波正峰值,增加了交會壓力波負峰值.

圖7 列車表面交會壓力波系數幅值沿Line-1分布

由圖7還可看出,列車交會側車體表面Cp沿Line-1(0~0.9H)變化顯著,隨高度增加,壓力先增大后減小.在交會側區域(0~0.9H),相對于交會側最小Cp位置處,列車交會側其他位置處Cpmax,Cpmin和CΔp的最大增幅分別2.27~3.37倍,1.4~1.51倍,1.76~2倍.

圖8為列車按C1和C2交會時,列車Z截面處交會壓力波系數Cpmax,Cpmin和CΔp沿Line-2分布.由圖8a)和b)可知,車體表面交會壓力波系數在頭尾流線型、風擋區域有顯著差異外,等截面車體區域的表面壓力系數基本一致.從圖8c)可知,C1和C2下的Line-2上車體表面壓力系數變化幅值分布規律一致,C1交會側車體表面CΔp明顯大于C2,且C1的Line-2上壓力系數分布波動明顯.對比C1和C2車體表面壓力系數分布可知,對于運行與靜止的列車表面下部區域壓力變化的差異主要在流線型和風擋區域,這是由于測點與交會列車壁面距離不同和列車運行時風擋周圍流場結構改變引起的.列車交會側表面壓力變化幅值差異主要是由C1工況中兩交會列車相向運行造成的列車間空氣受擠壓程度強于C2引起的.

圖8 列車表面交會壓力波幅值沿Line-2分布

4.2 流場壓力及速度分析

圖9為列車按C1及C2交會和按C3運行時,空間壓力系數Cpmax,Cpmin和CΔp沿Line-3分布.由圖9可知,3種工況下Line-3上的壓力系數Cpmax,Cpmin和CΔp均隨離軌面高度增大而減小,且三種工況之間差異顯著.C1產生的壓力系數峰值及變化幅值最大;C1和C2中的Cpmax分別比C3增加1.23~1.75倍和26%~43%;C1和C2中的Cpmin分別比C3增加0.67~1.27倍和12%~33%;C1和C2中的CΔp分別比C3增加1.11~1.4倍和21%~38%.C3工況中列車周圍氣體不受限制可以自由流動;C2工況中交會側有一靜止的列車,車體和地面限制了Line-3所在區域空氣流動,氣流受到強烈擠壓,進而引起壓力增加;C1工況中相向運行的兩列車周圍高速流動的氣流也發生碰撞,加劇了Line-3所在區域氣體的擠壓,導致壓力顯著增大.

圖9 空間壓力系數變化幅值沿Line-3分布

圖10為C1工況下的Line-3上距軌面不同高度處測點壓力變化曲線.由圖10可知,列車在Line-3所在位置處等速交會時,Line-3上各測點壓力系數變化波形一致,幅值隨距離軌面高度增加而顯著減小;從0.05H到0.7H高度,2正波峰幅值減小了50%左右,而第1個正波峰對距離軌面高度更為敏感些,這是由于頭尾車鼻尖引起的交會壓力正波峰,而鼻尖點位于0.3H附近;兩負波峰的幅值減小不超過30%,這由于引起負壓力波是列車流線型過渡段區域,涵蓋了整個列車車高.圖11為列車周圍壓力分布.由圖11可知,鼻尖區域處于較大正壓區,頭尾車流線型過渡區域處于較大的負壓區.

圖10 沿Line-3部分測點壓力變化曲線

圖11 高速列車周圍流場

圖12為列車按C1,C2交會和按C3運行時,列車風3個方向分量變化的最大值、最小值和峰峰值沿Line-3分布.由圖12可知,Line-3上各測點列車風x方向分量變化規律基本一致,均隨距離軌面高度增加而減小,其中C1顯著小于C2和C3;在靠近軌面區域的C2和C3的列車風x方向相接近.列車交會時列車周圍氣流相向流動,且相互阻滯,降低了氣流流動速度.Line-3上測點的列車風y方向分量變化規律有一定差異,由于列車相向運行, 相對Line-3所在平面,流場呈對稱分布,由于列車相向運行而產生的相向流動的氣流,導致C1中列車風y方向分量基本為0;C2中一列車運行,另一列車靜止,從而形成非對稱流場,交會側區域下部氣流受靜止列車限制導致y方向流速相對較低,此區域氣流被擠向列車交會側上方,引起交會側上部氣流流速增加;由于C3工況中列車周圍氣流可自由流動,產生的列車風y方向分量相對較大.從列車風z方向分量沿Line-3的分布可知,列車交會明顯將列車交會側氣流擠向上方,列車交會后氣流又被兩列車離開后形成的尾流吸回;C2工況中列車交會側氣流受擠壓程度相對C1弱,C3工況下列車周圍氣流自由流動,列車風z向分量更小.

圖13為C1工況下的Line-3上不同高度處測點列車風在列車運行方向分量的時程曲線.由圖13可知,列車尾流造成的列車風較大,而列車尾部區域列車風差異明顯,隨高度增加,列車風速度顯著減小,低于0.4H區域的列車風相對較大,這說明列車尾流主要集中在列車0.4H以下區域.

圖13 Line-3上部分測點列車風x方向分量時程曲線

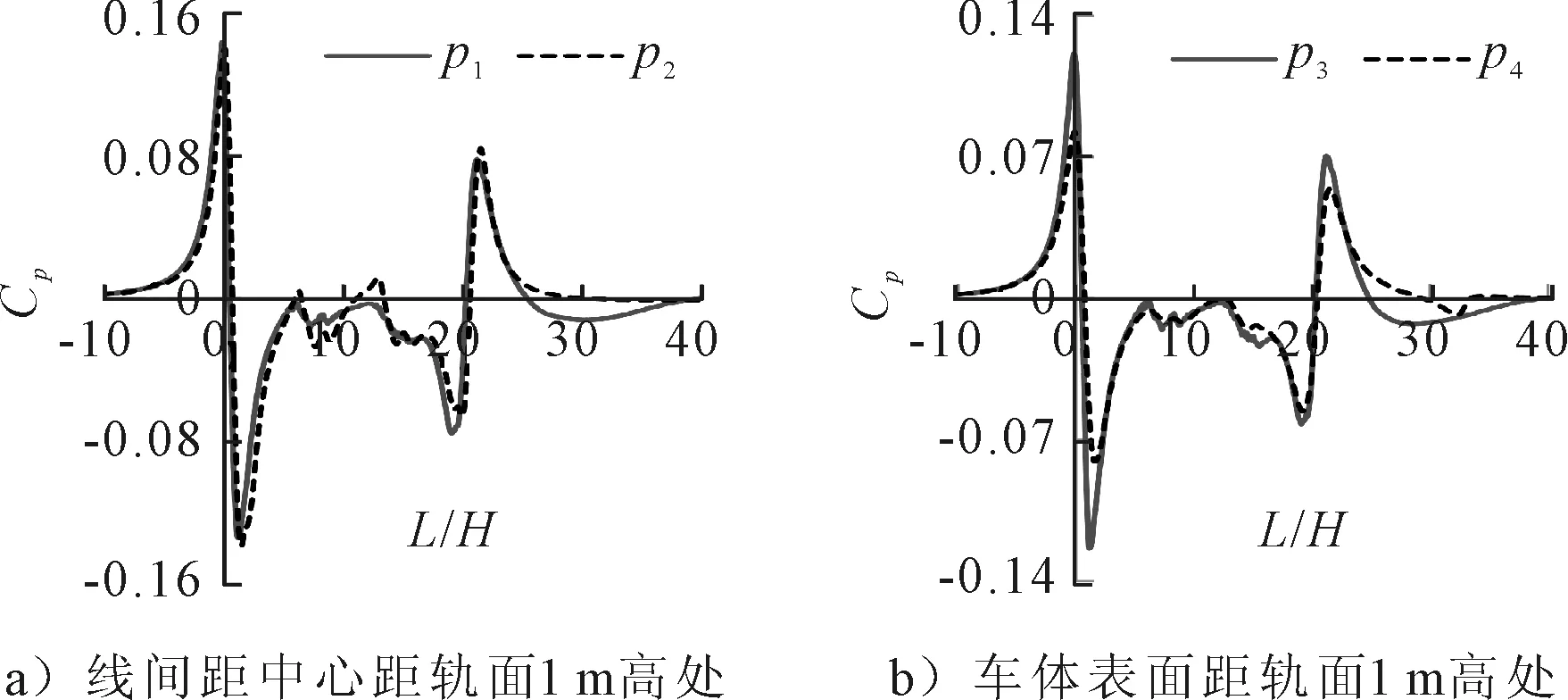

圖14為列車周圍流場壓力的空間分布和時間歷程對比.其中p1為列車通過位于Line-3上距軌面1 m高處測點時的壓力變化,p3為列車通過一靜止列車時,靜止列車Train-2交會側車體表面距軌面1 m高處測點壓力變化;p2和p4分別為瞬態下沿p1和p3測點所在與列車運行方向平行的直線上的壓力分布.為便于對比,對壓力的空間和時間坐標進行了無量綱化.由圖14a)可知,p1和p2幅值相差不超過5%,波形吻合度高,由此可知,明線列車周圍固定點的非定常壓力變化與該點所在與列車運行方向平行的直線上的壓力分布一致.由圖14b)可知,p3和p4波形吻合度相對較高,但是幅值相差超過30%,這是由于Train-1通過靜止Train-2時,交會側空氣受到強烈擠壓,導致此區域壓力變化相對較大,引起Train-2車體表面壓力波動較大.從圖中可知列車尾部區域壓力曲線有較大差異,這是由于列車尾渦流場具有強非定常性,從而導致列車周圍瞬態流場的壓力分布與相應位置處測點的非定常壓力波動具有明顯差異.列車周圍存在的障礙,對波形影響相對較小,對幅值影響較大.因此,在一定程度上,列車周圍流場空間分布和時間分布可相互轉換,即列車時空互換性.

圖14 列車周圍壓力分布對比

5 結 論

1) 列車不同截面處交會壓力波峰值有一定差異,沿車體向后波形存在整體下移趨勢,對交會壓力波變化幅值影響很小.列車運行時形成的附面層和列車周圍的渦脫降低了交會壓力波正峰值,增加了其負峰值.交會側底部區域氣體受擠壓相對嚴重,從車底到車頂,交會側車體表面壓力先增大后減小,峰值處對應車體凸起部位,其相對于交會側最小壓力系數區域,變化幅值可達1.76~2倍.

2) 相對交會壓力中其它波峰,第1個正壓波峰對于距離軌面高度更為敏感,這是由于列車鼻尖區域的正壓引起的交會壓力波兩正波,而鼻尖點位于30%的車高附近;2負波幅值減小相對較小,幅值變化不超過30%,這由于引起負壓力波是列車流線型過渡段區域,涵蓋了整個列車車高.

3) 列車尾流造成的列車風較大,對空間高度十分敏感,隨高度增加,列車風速度迅速減小,主要集中在半車高以下區域.

[1]RAGHUNATHAN R S, KIM H D, SETOGUCHI T. Aerodynamics of high-speed railway train[J]. Progress in Aerospace Sciences,2002,38(6):469-514.

[2]田紅旗.列車交會空氣壓力波研究及應用[J].鐵道科學與工程學報,2004(1):83-89.

[3]田紅旗,許平,梁習鋒,等.列車交會壓力波與運行速度的關系[J].中國鐵道科學,2006,27(6):64-67.

[4]劉堂紅,田紅旗,魯寨軍.列車交會壓力波對高速磁浮列車橫向動態響應的影響分析[J].中國鐵道科學,2004,25(6):9-14.

[5]熊小慧,梁習鋒.CRH2型動車組列車交會空氣壓力波試驗分析[J].鐵道學報,2009,31(6):15-20.

[6]李雪冰,侯傳倫,張曙光,等.高速列車交會時的風致振動研究[J].振動與沖擊,2009,28(7):81-84.

[7]李人憲,趙晶,劉杰,等.高速列車會車壓力波對側窗的影響[J].機械工程學報,2010,46(4):87-92.

[8]FUJII K, OGAWA T. Aerodynamics of high speed trains passing by each other[J]. Computers & Fluids,1995,24(8):897-908.

[9]HERMANNS L, GIMéNEZ J G, ALARCN E. Efficient computation of the pressures developed during high-speed train passing events[J]. Computers & Structures,2005,83:793-803.

[10]UYSTEPRUYST D, KRAJNOVI S. Numerical simulation of the transient aerodynamic phenomena induced by passing manoeuvres[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics,2013,114(2):62-71.

[11]SANZ A A, SANTIAGO P J. Train-induced pressure on pedestrians[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics,2002,90:1007-1015.[12]CARASSALE L, MICHELA MARRBRUNENGHI. Dynamic response of trackside structures due to the aerodynamic effects produced by passing trains[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics,2013,123(1):317-324.

[13]BAKER C J.The flow around high speed trains[J].Journal of Wind Engineering&Industrial Aerodynamics,2010,98(6):277-298.

[14]SOPER D, BAKER C, STERLING M. Experimental investigation of the slipstream development around a container freight train using a moving model facility[J]. Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics,2014,135:105-117.

[15]LAM W, HAMILL G A, ROBINSONS D J, et al. Experimental investigation of the decay from a ship’s propeller[J]. China Ocean Engineering,2011(6):386-391.

[16]YEH P H, CHANG K A, HENRIKSEN J, et al. Large-scale laboratory experiment on erosion of sand beds by moving circular vertical jets[J]. Ocean Engineering,2009(1):47-52.

Study on Spatial Distribution of Instantaneous Pressure Pulse Caused by Two Meeting Trains

NIU Jiqiang ZHOU Dan LIANG Xifeng

(KeyLaboratoryofTrafficSafetyonTrack,MinistryofEducation,SchoolofTraffic&TransportationEngineering,CentralSouthUniversity,Changsha410075,China)

Based on the three-dimensional unsteady compressible Reynolds-averaged N-S equation and the Realizableκ-εdual equation turbulence model, the aerodynamic performances of the three marshalling high-speed trains, running at speed of 350 km/h, passing each other at the same speed (350 km/h) or passing each other at the different speed (35 0km/h and 0 km/h), are simulated. The pressure and velocity change of the train surface and in the flow field are compared and analyzed. Numerical algorithm is verified with experiments in this paper. The wave profile obtained in numerical simulation agrees well with the one of experiments, and the difference between them is below 5%. From the bottom to the top of the train intersection, the surface pressure increases first and then decreases. The maximum of pressure change appears at the raised part of train body and can reach to 1.76~2 times of the minimum pressure. The first positive pressure wave is more sensitive to the distance between the monitoring point and the rail surface. The decrease of two negative pressure waves is relatively small, which is no more than 30%. The gust induced by the wake is the most dramatic, which is very sensitive to the height. The velocity of gust rapidly decreases with the increase of height. The train gust is mainly concentrated in the area of the half car height. When train running in open air, the flow field around the train has space-time interchangeability and the difference is mainly reflected in strong unsteady flow around windshield and tail car.

high-speed train; two meeting trains; instantaneous pressure wave; train gust

2016-10-29

*高鐵聯合基金項目(U1134203、U1334205)、湖南省研究生科研創新項目(CX2015B046)資助

U266

10.3963/j.issn.2095-3844.2017.01.012

牛紀強(1988—):男,博士生,主要研究領域為列車空氣動力學