電影

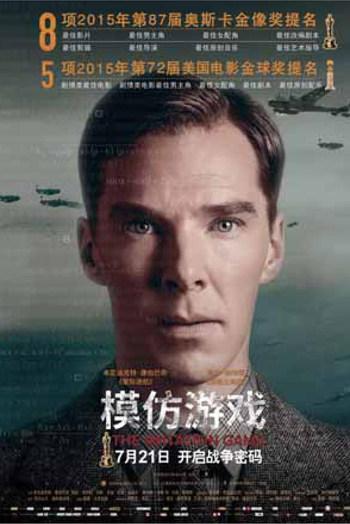

模仿游戲

導(dǎo)演:莫滕·泰杜姆

主演:本尼迪克特·康伯巴奇/凱拉·奈特莉

類型:劇情/驚悚/傳記/戰(zhàn)爭(zhēng)

上映日期:2015-07-21

該片根據(jù)Andrew Hodges所寫的傳記《艾倫·圖靈》改編,拍攝資金超過七位數(shù)(美元)。艾倫·圖靈是英國(guó)數(shù)學(xué)家、邏輯學(xué)家,二戰(zhàn)中曾協(xié)助軍方破解德國(guó)著名密碼系統(tǒng)Enigma,對(duì)盟軍取得二戰(zhàn)的勝利有一定的幫助。他對(duì)人工智能的發(fā)展有諸多貢獻(xiàn),著名的圖靈機(jī)模型為現(xiàn)代計(jì)算機(jī)的邏輯工作方式奠定了基礎(chǔ)。艾倫·圖靈是著名的同性戀,他也因此遭到迫害,職業(yè)生涯盡毀,1954年因食用浸過氰化物溶液的蘋果離世。

命中注定

導(dǎo)演:張皓

主演:湯唯/廖凡/蘇巖/方芳

類型:喜劇/愛情

上映日期:2015-07-24

少女時(shí)期的方圓兩次算命結(jié)果命中注定她未來的愛人叫宋昆明。成年后,方圓與謝明江結(jié)婚前卻意外接到宋昆明的電話。于是,方圓不顧一切地追到意大利,在異國(guó)他鄉(xiāng)展開了一段充滿戲劇性的尋愛之旅。影片由孫楠、A-Lin獻(xiàn)唱主題曲,而作為監(jiān)制的馮小剛坦言,該片就像是自己的孩子,每一場(chǎng)戲的臺(tái)詞都會(huì)進(jìn)行修改,拍攝、剪輯、音樂、宣傳,全程為好哥們助陣,“所以我希望電影的成績(jī)不要太寒磣。”

太平輪·彼岸

太平輪·彼岸

導(dǎo)演:吳宇森

主演:章子怡/金城武/宋慧喬/黃曉明

類型:劇情/愛情

上映日期:2015-07-30

《太平輪:彼岸》以上世紀(jì)40年代的紛亂時(shí)局為背景,講述了一艘承載著對(duì)未來和愛情希望的巨輪意外沉沒的浪漫愛情故事。作為承接上部的終結(jié)篇,影片將重點(diǎn)放在眾人上船之后的生離死別,有人舍生取義,有人茍且偷生,有人死去,有人生還,一幅大災(zāi)難中亂世求生的史詩浮世繪即將開啟。隨著影片最新海報(bào)的發(fā)布,李健為該片獻(xiàn)唱的推廣曲《假如愛有天意》也將時(shí)空與愛與遺憾的情感得以升華。

王朝的女人·楊貴妃

導(dǎo)演:十慶

主演:范冰冰/黎明/吳尊/陳沖

類型:愛情/歷史/古裝

上映日期:2015-07-30

影片包含了愛情、動(dòng)作、戰(zhàn)爭(zhēng)、宮廷陰謀等多種元素,講述了從楊貴妃和唐明皇的愛情所衍生出的一系列戰(zhàn)爭(zhēng)與宮廷陰謀的故事。為還原大唐盛世,片方斥資過億,打造盛唐全景圖,再現(xiàn)金戈鐵馬、恢弘壯闊的歷史畫卷。在日前曝光的導(dǎo)演特輯中,十慶、田壯壯、張藝謀透露了對(duì)該片的理解和拍攝過程中的感受。張藝謀直言:“楊貴妃這種主流戲劇最難拍,如果導(dǎo)演講故事能力不夠,立馬就能看出來。”

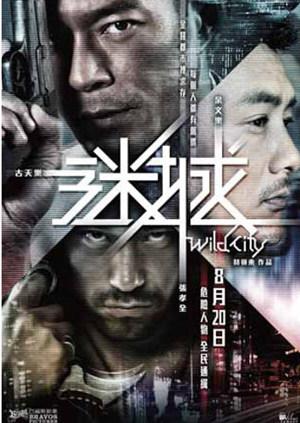

謎城

導(dǎo)演:林嶺東

主演:古天樂/余文樂/佟麗婭/張孝全

類型:動(dòng)作/驚悚/犯罪

上映日期:2015-07-30

一位身攜巨款的神秘女子,驚人美貌下隱藏著黑金的驚天秘密。一個(gè)突然退役的警隊(duì)精英,一個(gè)馬路車手,他曾經(jīng)為他犧牲多少,男人之間的感情在天崩地裂時(shí)方能彰顯本色。古天樂、余文樂上演“兄弟基情”,佟麗婭變身史上最美欲望情人,張孝全首演冷酷殺手展現(xiàn)完美肌肉,四人在香港這個(gè)謎一般的城市里上演了一出“新縱橫四海”。該片是林嶺東7年后的出山之作,但在情節(jié)的設(shè)置上依舊嚴(yán)苛。

巴黎假期

導(dǎo)演:阮世生

主演:古天樂/郭采潔/徐正曦/劉梓妍

類型:喜劇/愛情

上映日期:2015-07-31

影片上演了一出中國(guó)人在巴黎的“愛情圓舞曲”。講述了女畫家丁曉敏和居家好男人林俊杰在巴黎同一屋檐下,共同療情傷,相扶相持共同走出愛情陰影,最終兩人明白想要的真愛就是彼此。在發(fā)布的人物關(guān)系海報(bào)中,清新怡人的漫畫風(fēng)將人們瞬間帶到假期的輕松感,五組人物關(guān)系交錯(cuò)相映,代表了一生會(huì)面對(duì)的不同情感:幸福的真愛、長(zhǎng)情的伴侶、任性又撒嬌的親情、傷心的分手、有緣無分的重遇……

冰雪女王

導(dǎo)演:弗拉德連·芭爾貝/馬克西姆·斯韋什尼科夫

主演:安娜·舒若希基娜/伊萬·阿赫洛貝斯金

類型:動(dòng)畫/奇幻

上映日期:2015-08-03

影片的靈感來源與《冰雪奇緣》,講述了小女孩格爾達(dá)為了救出哥哥,挺身而出對(duì)抗冰雪皇后的故事。為了創(chuàng)造一個(gè)新的世界,邪惡的冰雪女王想要消滅所有藝術(shù)家和他們的子女,用寒冷的暴風(fēng)雪冷凍人類的心靈。冰雪女王帶走了藝術(shù)家Glazier Vegard夫婦,但他們的孩子Gerda和Kai卻失落在人間。13年后,冰雪女王派出怪物Troll將Kai抓回。在朋友們的幫助下,Gerda歷盡艱險(xiǎn),打敗冰雪女王,救回了Kai,并把溫暖帶回人世間。

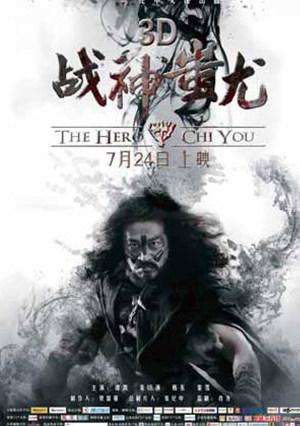

戰(zhàn)神蚩尤

導(dǎo)演:張紀(jì)中/李大為/趙箭

主演:譚凱/韓東/秦雪/朱曉漁

類型:動(dòng)作/愛情/奇幻

上映日期:2015-07-24

《戰(zhàn)神蚩尤》是張紀(jì)中首度操刀的大銀幕之作,是中國(guó)唯一一部上古時(shí)代為背景,以“中華三祖”之一蚩尤為主角的英雄史詩電影。講述了在中國(guó)歷史中神話與傳說共存的上古洪荒時(shí)代,有著“戰(zhàn)神”“魔尊”之稱的蚩尤為保族人的生存,憑借自身的勇氣和信念,打敗魔獸、拯救族人、馳騁疆場(chǎng),終成一代戰(zhàn)神的故事。撐起整部影片音樂脈絡(luò)的是馬上又,現(xiàn)代化爵士風(fēng)格音樂元素,提升了影片的質(zhì)感。