人民網PX報道的新聞框架研究

向英婷

摘 要 近年來,我國出現多次反對PX項目建設的群體性事件,PX項目陷入一鬧就停的困境。消除國內民眾對PX項目的誤解,使其建立理性認知十分必要。大眾媒體構建在矛盾解決中發揮著重要作用。本文試圖從新聞框架的角度,探索權威媒體人民網PX報道的特點及不足,以優化爭議性議題報道,提升科技傳播水平。

關鍵詞 人民網;PX報道;新聞框架;媒介形象

中圖分類號 G2 文獻標識碼 A 文章編號 1674-6708(2016)175-0165-04

2007年,廈門反PX項目事件引發媒體和社會關注,之后國內陸續上演了多起反PX項目的抗爭事件。在社會傳播過程中,PX事件超出了其原有的所指意義,逐漸成為環境風險、環境抗爭的代名詞。及時傳遞信息,引導社會輿論,調解社會矛盾,是網絡媒體的重要職責。本文梳理了2007年至2014年間人民網的PX報道,探究其PX報道新聞材料的選擇和架構,分析PX報道的新聞框架總體特點,總結人民網PX報道中存在的問題并提出優化的策略。

1 人民網PX新聞材料的選擇與架構

新聞并非自然產物,而是媒介組織對客觀現實的建構過程。新聞框架作用機制的核心是對新聞材料的選擇和對材料的架構。

1.1 人民網PX新聞材料的選擇

媒體通過設定觀察社會的鏡頭,框選了對事實的取材范圍。媒介組織用以“框限”信息的鏡頭,主要包括了新聞來源和消息來源兩類。

1.1.1 稿件來源呈現多樣性

從2007年1月1日至2014年12月31日,人民網PX報道共計239篇。“轉自報紙雜志”的稿件最多,占比達到34.3%,多轉自中國青年報等權威媒體。其次是“轉自網站”,占比達到34.6%,以新華網等權威網站等為主。人民網原創稿件有46篇,占樣本19.2%,獨家策劃了“探尋PX真相”系列有影響力的報道。PX報道的稿件來源廣泛、多元,較為關注稿件源的公信力及影響力。人民網整合媒體資源策劃深度報道,體現了對PX報道的主動性和積極性。

1.1.2 消息來源偏向權威

消息來源前三位依次是來自專家學者的信源、政府機構的官方信息源和媒體記者信息源。專家學者的消息源共出現204次,占比29.8%;政府機構消息源出現頻次為192次,占比27.3%。媒體記者信息源共出現90次,占總體的13.1%。其中,原創稿件消息來源的前三位與總體一致。專家學者和政府官方信源擁有強勢的話語權,普通公眾被排擠在話語圈的外圍。人民網通過對消息來源的選擇,構建了不同群體在PX議題報道中的話語地位。

1.2 人民網PX新聞材料的架構

新聞工作者確定消息來源后,會進行采訪與素材的整合加工,進入構建新聞產品階段。

1.2.1 報道對象突出產業發展

人民網凸顯PX“產業發展”,這類報道一共99篇,占41.4%。“PX事件”“PX科普”議題分別占比29.3%、23.1%。人民網架構了較多“PX科普”報道,不僅是在PX事件期間,還在事件平息后積極普及PX材料的物理、化學性質和項目安全性等。如云南昆明PX事件后人民網推出《記者調查:揭開“PX”的神秘面紗》(2013-6-13)等報道,從多個層面加強科普信息傳播。

1.2.2 報道體裁側重通訊與評論

共有102篇報道采用通訊形式,占總體的42.7%。評論體裁有94篇報道,占總體的39.3%。僅有2篇科普文摘。通訊和評論是媒體使用頻率很高的報道體裁,兩種體裁的報道超過總體報道樣本的80%。人民網用長篇的PX新聞通訊陳述事實,同時配上大量評論,體現了人民網積極向公眾傳達其態度立場。

1.2.3 引述方式存在較大差異

從消息來源提供原始信息,到架構為新聞文本,媒體可以通過引用方式的差異對消息來源的話語進行建構。統計發現,間接引語的頻率(56.2%)略高于直接引語(43.8%),表明記者在呈現被引用者的觀點和看法時,更多采用轉述的方式呈現。各類消息來源的呈現方式有較大差異性。近八成專家學者消息源以直接引語方式呈現,對于政府機構、抗爭民眾消息源傾向于間接表達。

1.2.4 報道基調以正面為主

正面立場報道共計120篇,占比50.2%;中立的報道共計96篇,占比40.2%。從總體來說,人民網采編的PX報道主要持以積極正面的態度。表現為對PX低毒性和低危險性的認可,對PX項目安全性、環保性等持樂觀態度,主張保障和支持PX產業發展。

2 人民網PX報道新聞框架的特點

媒體會依據國家權力對議題控制程度和報道空間的大小來決定采取何種策略、框架和話語方式建構運動,因而形成多元化、差異化和變化性的媒介話語實踐。[ 1 ]新聞框架就是新聞內容的中心思想或者主要觀點。[ 2 ]

2.1 PX報道新聞框架呈現階段性

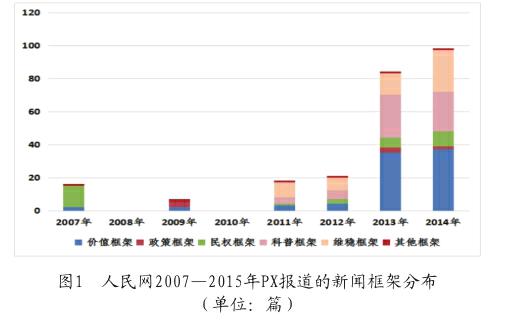

新聞框架分析有特定議題分析和通用框架分析兩種方法。以通用框架為基礎,結合具體新聞文本,本文將PX報道新聞框架分為價值框架、科普框架、維穩框架、民權框架、政策框架6類。分析發現,人民網PX報道的新聞框架呈現3個階段。

2.1.1 凸顯民主權利框架

2007年是人民網PX報道的小高峰。2007年,廈門PX事件引發人們關注PX項目安全風險。人民網對廈門PX項目的報道有16篇,包括《廈門城市規劃環評征公眾意見》(2007-12-06)、《從廈門PX項目審視公眾表達的困境》(2007-12-12)等。PX報道側重“民權框架”,呈現市民參與公共事務決策、話語表達權得到提升、權益多方理性協商的局面。

圍繞政府和民眾的良性互動進行話語建構,廈門民眾反PX行動被構建為民眾有序參與政治的正面范本。此時,廈門政府初期對建設項目的堅持,對群體行動的壓制被模糊。對PX項目環境風險爭議這一核心議題的討論弱化了。廈門項目雖然遷走至漳州,但其實對PX項目的建設并沒有達成共識。[3]在2008年至2009年,人民網對搬遷后項目的環評程序、經濟價值等方面稍有關注。相關報道只有3篇,其他4篇是關于海南等地的化工項目。這一時期的報道以“經濟價值”“政策框架”為主。

2.1.2 保持政府維穩框架

此前,人民網將廈門反PX事件建構為官民溝通的典范,奠定了反PX事件的合法性和正當性基礎,成為此后外地PX項目落定的潛在阻力。之后其他反PX行動中民眾不僅效仿廈門抗爭民眾的行動模式,還模仿媒體采用的民權框架以表達訴求。2011年至2012年,大連、寧波抗爭PX事件的行為激烈,官民沖突性上升,政府的維穩壓力增大,媒體對事件框架建構隨之發生變化。

“維穩框架”報道占據主流,當地政府主導話語權。2011年至2012年這一時期,人民網“維穩框架”下的報道數量最多。這時期出現了部分“科普框架”下的報道,但主要是質疑民眾反PX的論據進行的有針對性的報道,如人民網推出《求證:PX項目風險有多大 要離城市100公里嗎?》,引用石化紡織行業、高等院校、環境保護部等專家話語,就是針對民眾中流傳的“國際組織規定PX項目至少應該離城市100公里才安全”的傳言,表達“這個說法完全是子虛烏有的”的立場觀點,并且指出“石油化工行業的環境風險是客觀存在,科學布局、有序發展,環境風險是可防可控的,無需恐懼”。

2.1.3 強化價值與科普框架

2013年至2014年,漳州、茂名等地陸續發生PX事件。反PX事件陷入循環,地方政府經濟社會發展受到極大影響。作為官方話語體系下的人民網凸顯政治屬性,堅持正面導向,扭轉集體記憶,引導社會輿論。表現為積極構建“經濟價值”“科學普及”框架,力求為遭到“妖魔化”與“污名化”的PX及PX項目“正名”。

媒體以經濟價值、科學普及框架為主導,合力構建PX項目利于國計民生的正面形象。科普方面,積極展現PX材料、PX項目的安全和環保。通過采訪政府、專家對PX項目正面的構建:國內具備先進技術設備和科學管理方式、廢物排放不會污染環境、危害生命健康安全等。經濟價值框架報道共72篇,呈現PX產業發展的必要性和重要性。一方面,呈現PX產業在政治、經濟、社會扮演的重要角色。另一方面,反映日韓等國積極擴容增產PX,外國對PX價格的控制能力增強。

當人民網主導框架轉變為“科普知識”和“經濟價值”框架時,很多地方黨媒和都市報進行了類似的框架建構。PX項目在國內無法推廣被建構為公眾對PX認知不足和盲目恐慌造成。這種恐慌主要來源于夸大毒害性的謠言。在人民網等媒體的輿論引導下,PX的媒介形象從“劇毒”“致癌”的高危物質轉身為毒性比酒精低,和咖啡差不多,致癌能力低于煙草和腌菜,人們衣食住行都離不開的普通材料。

2.2 弱化抗議民眾主體地位

盡管各地PX事件情況不完全相同,人民網報道PX議題時卻表現出相當多的共性。一是在消息來源中,普遍性地依賴政府官員、專家學者等權威消息來源,抗爭民眾位于話語圈的外圍,極少抗議者的話語表達。二是在報道傾向上,較少體現民眾理性、審慎的一面。表現為貶低抗議者,譴責其言語過激、行為暴力,將其描述為“不明真相”“患有群體性癔癥”“烏合之眾”形象。這體現出精英階層的話語控制意識,對民眾進行預設和預判,更多地從專家和精英的角度來對問題進行分析。三是在較多維穩框架報道下,一些新聞報道采用“抗議者VS警方”的敘事結構。報道核心成為抗議行為,而不是抗議的主題。媒體通過轉換對抗主體,消解了抗議的政治意涵,淪為普通的犯罪報道[4]。

2.3 排除項目環境風險信息

人民網積極建構科學普及框架,呈現出PX項目風險可控的立場。這也意味著人民網未充分發揮媒體在感知風險和監測環境方面的作用。“風險”包括兩部分,一部分是物理性的、是實際有形的、可被量化的危險,即技術性的風險;而另一部分是心理認知建構的危險,即感知的風險。人民網傳達“我國PX技術發展成熟,PX項目風險出于受控狀態,PX廠生產運行安全是可以保障的”;然而關于技術風險的科學論證遭遇了民眾情緒化和對抗性的認知解讀,民眾并不能接受“PX危險性與汽油相當”的結論。

當然,也有學者提出,媒體報道在促進受眾的風險認知與社會的風險溝通的同時,也可能成為已有風險的動力和新風險的源頭。人民網正面的報道框架則可以較好地避免媒體成為風險傳播中的推波助瀾者。[5]但是不客觀全面的信息傳播,可能造成公眾知情權上的缺失。民眾的信息需求得不到滿足,他們也會尋求其他不可靠消息源,來填補“信息真空”,從而給風險溝通帶來更大的難度。

2.4 重復傳播科學普及內容

“科學普及框架”是人民網PX報道的主要新聞框架之一。人民網在關于PX的科普內容傳播上出現較多重復。一是消息來源的重復。如中國工程院院士曹湘洪和中國工程院院士、清華大學化工系教授金涌等化工行業專家經常出現在報道中,常以直接引語的方式作為重要的消息來源。以中國工程院院士曹湘洪為例,他在《PX怎么了?——我國PX產業發展三問》(2014-4-11)、《國外PX廠為何能與居民比鄰而居?》(2014-4-12)等報道中均以化工行業專家的身份出現,其科普話語的引用通常占據很大篇幅,重復和相似的表達較多。

二是報道內容的重復。“PX是什么”“PX安全嗎”之類的科普信息在PX事件后常重復出現。當然,這是人民網在沖突爆發期的一種協調溝通和輿論引導方式。但值得借鑒的是,其他一些媒體會創新性地策劃科普報道,如光明網在茂名民眾反PX期間推出《圖片故事:沒有PX的一天》(2014-5-28),以科普體驗的方式,通過正面情感訴求和恐懼訴求的方式,說服民眾重新審視PX材料的廣泛作用。

3 人民網PX報道新聞框架的優化

框架是意識形態得以經人民網等新聞媒體傳達至社會的重要機制。對PX議題報道的新聞框架進行總結和優化,能夠為環境風險議題的報道提供借鑒,更好地發揮新聞的輿論導向與監督作用。

3.1 平衡框架促進對話協商

人民網具有雙重身份,它既是黨的喉舌,置身建制之中;作為媒體又扮演一定的社會喉舌角色,這形成了一種溝通協商的可能。根據曾繁旭等人的研究,傳媒可以作為“社會調停者”,促成官方輿論框架和民間輿論框架在具體社會抗爭中的對話,并針對具體問題展開協商及形成一定的共識。[6]處在轉型期的國家,往往政府權力膨脹而民間力量受到抑制。如果上下兩端缺乏溝通與互動,就會導致分裂和對峙。因此媒體的框架平衡設置和整合非常重要。人民網要積極擔任中介調停者,緩解通過聚眾散步游行反對PX這種群體行動直接向政府施壓的現狀。

“科學普及”框架和“經濟價值”框架作為主要新聞框架,二者共占總體比例高達74.8%。對于PX這一環境風險議題,“科學普及框架”作為主要新聞框架中無可厚非,但同時強調“經濟價值框架”難免讓民眾聯想到,所謂的科學普及只是為降低民眾對PX項目的心理防范,緩解重大化工項目落地難才是最終目的。官方話語與公眾話語處于分離狀態,媒體沒有發揮社會協調者和調停者的角色。

3.2 增加風險溝通主旨框架

貝克(Beck)認為后現代社會是一個“風險社會”。要實現有效的風險溝通,首要步驟是建立信任,其次是針對風險信息傳播所做的溝通。[7]風險的社會建構中大眾媒體可能轉變為關鍵角色。然而現存的風險溝通和公眾參與機制建設卻遠遠沒有跟上步伐,導致了明顯的溝通困境。

人民網PX報道的新聞框架凸顯了“科學普及”框架,卻缺失了“風險溝通”內容,媒體作為風險信息溝通和傳播者的角色未能發揮。從微博等新媒體平臺中的民眾關于PX話語情況可見,強勢的、單向的科學普及不僅為消除公眾的疑慮,反而強化了民眾的抵抗情緒。在風險爭議日益頻發的轉型中國,民眾和政府的風險建構和感知日趨分裂,作為權威官方主流網絡媒體,在環境議題的報道中要承擔起一定的風險溝通者的角色。

3.3 保障消息來源的多元性

人民網PX報道側重呈現政府和專家話語,鮮見民眾群體、PX企業、NGO社會組織等發聲。在眾多的新聞框架中,科學普及框架、經濟價值框架占比超過70%,這與消息來源重點選取在專家學者和政府機構及官員有著密切的關聯。通過專家知識及專業權威的宣傳,對公眾進行單向灌輸和說服。對政府、企業以及傳統媒體的不信任,民眾對接收到的信息仍然采取一種對抗性的解讀方式。專業技術知識缺乏、利益訴求的迥異、風險信息評估的差異,環境風險感知程度被放大,由此產生恐慌情緒。

網絡媒體報道信息來源要多元化。在新聞材料選擇環節,保障對民眾、非政府組織等弱勢方話語表達,實現報道的平衡與客觀,挖掘報道的深度和廣度。要避免專家消息源的過度重復,要展現各方的觀點和立場,提升報道的中立和客觀,讓受眾形成自己的科學認知。

3.4 提升新聞話語的科學性

PX新聞的科學性是新聞真實性在PX報道中的體現之一,它是保證PX報道客觀、真實、準確的前提。首先,報道要注重科學性原則。比如《PX項目風險有多大》(2011-9-15),提出了“PX到底有多毒?”等疑問時,不恰當地引用了幾處不確切出處的文獻資料,傳達“易燃低毒類危險化學品,與汽油屬于同一等級”等觀點。《PX,一場特殊的“科學保衛戰”》(2013-09-30),對于清華學子與網友對PX百度詞條的爭議,描述為“一方惡意篡改,一方堅守”,消息來源都是清華大學化工系,僅在文末引用“惡意篡改”者的致歉,報道不夠客觀公正。

其次,報道事實不僅要符合客觀實際,更宏觀是要揭示事物的本質和規律。論證了PX材料的安全性還不足夠,還應關注PX項目建設的安全性。包括PX項目的科學生產和管理層次,同屬于科技傳播的范疇。但僅有少數報道提及國內PX項目的環保評估、運行和管理的安全性問題。人民網一度將漳州PX項目構建為國內的PX企業標桿,但當漳州再度發生安全事故爆炸,公眾對PX項目的不信任再度爆發時,人民網卻極少發聲,錯失了從公正、科學地引導公眾理性看待事故的時機。

參考文獻

[1]黃月琴.反石化運動的話語政治[D].武漢:武漢大學,2010:144-152.

[ 2 ] T a n k a r d . M e d i a f r a m e s : A p p r o a c h e s t o Conceptualization and Measurement.Paper Presented to Intercommunication Theory and Methodology Division.Boston.1991.

[3]張翼.拐點背后:寧波反PX事件話語框架分析[D].重慶:西南大學,2014.

[4]楊柳.美國主流媒體報道“抗議范式”驗證——以《紐約時報》反伊戰報道為例[J].新聞界,2012(5):7-12.

[5]林珊珊.論風險議題的新聞框架[J].聲屏世界,2015(3):23-25.

[6]鐘智錦,曾繁旭.十年來網絡事件的趨勢研究:誘因、表現與結局[J].新聞與傳播研究,2014(4):53-65,126.

[7]邱鴻峰.環境風險的社會放大與政府傳播:再認識廈門PX事件[J].新聞與傳播研究,2013(8):105-117.