基坑圍護結構變形監測的分析

劉衛成

【摘 要】本文以某廣場下某端頭井及隧道風機房基坑工程為例,利用了基坑在施工期間對圍護結構、坑外土體及基坑周邊環境的實施監測的全過程,分析和討論了基坑圍護結構變形監測的分布規律,通過監測結果分析,用來指導該基坑在施工期間的安全性,為后續工程施工工藝、工序安排提供參考依據,以便及時采取有效措施,避免事故的發生。

【關鍵詞】坑外土體;基坑圍護;變形規律

【Abstract】This paper takes a square under a fan room end well and tunnel foundation pit for example, the use of the foundation pit during the construction monitoring of retaining structures outside the pit soil and foundation pit surrounding environment of the whole process, analyze and discuss the distribution regularity of the deformation monitoring of foundation pit retaining structure, through the analysis of the monitoring results, safety to guide the excavation during construction, provides the reference for the follow-up project construction process, process arrangement, in order to take timely and effective measures to prevent the accident.

【Key words】Pit soil;Bracing of foundation pit;Deformation law

1. 工程概況

本場地土劃分為13個工程地質層,60.0m深度以內均為第四系堆積物,在垂直向上具有明顯沉積韻律,水平方向上巖相較穩定,局部亞層多呈透鏡體分布,據鉆孔內水位觀測,擬建工程區地下水水位埋深為39.9~41.6m。

2. 基坑圍護結構變形的監測

2.1 在圍護結構樁體、基坑外側土體水平位移監測點布置。

沿基坑周邊墻體內布設觀測孔,根據設計圖紙要求,本工程共布設圍護結構樁體水平位移監測點6個,編號為ZTS01、ZTS02、……、ZTS06;布設基坑外側土體水平位移監測點17個,編號為TTS01、TTS02、……、TTS17。

2.2 樁體、基坑外側土體水平位移監測點埋設及技術要求。

2.2.1 埋設方法。

圍護結構樁體、基坑外側土體水平位移均采用測斜儀進行監測,其測點埋設方法分別如下:

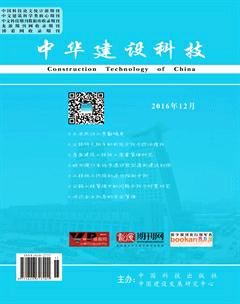

(1)圍護結構樁體測斜管埋設擬采用綁扎埋設。測斜管通過直接綁扎固定在圍護結構樁鋼筋籠上,鋼筋籠入槽(孔)后,澆筑混凝土。埋設示意圖見圖1,效果圖見圖2。

(2)基坑外側土體測斜管埋設擬采用地質鉆機成孔,將底端密封好的測斜管下到孔底,在測斜管與孔壁間用干凈細砂填實。

2.2.2 埋設技術要求。

(1) 管底宜與鋼筋籠底部持平或略高于鋼筋籠底部,頂部達到地面(或導墻頂)。

(2) 測斜管與支護結構的鋼筋籠綁扎埋設,綁扎間距不宜大于1.5m。

(3) 測斜管的上下管間應對接良好,無縫隙,接頭處牢固固定、密封。

(4) 管綁扎時應調正方向,使管內的一對測槽垂直于測量面(即平行于位移方向)。

(5)封好底部和頂部,保持測斜管的干凈、通暢和平直。

(6)做好清晰的標示和可靠的保護措施。

2.3 基坑圍護結構監測方法。

2.3.1 觀測方法:(1) 用模擬測頭檢查測斜管導槽;(2) 使測斜儀測讀器處于工作狀態,將測頭導輪插入測斜管導槽內,緩慢地下放至管底,然后由管底自下而上沿導槽全長每隔0.5m讀一次數據,記錄測點深度和讀數。測讀完畢后,將測頭旋轉180°插入同一對導槽內,以上述方法再測一次,深點深度同第一次相同;

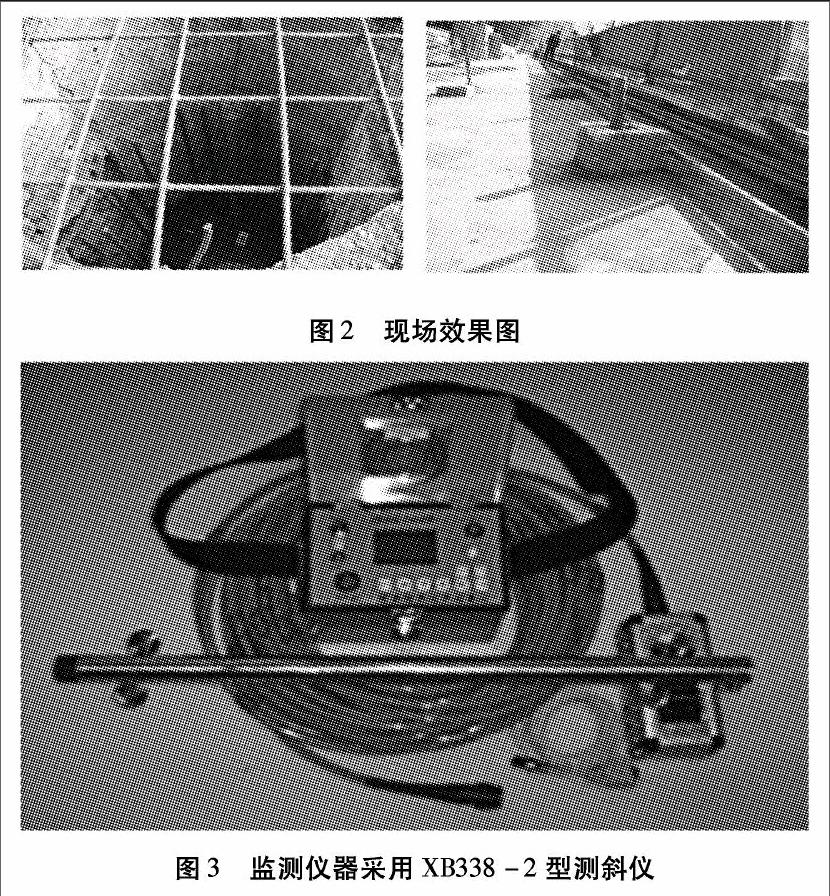

(3) 每一深度的正反兩讀數的絕對值宜相同,當讀數有異常時應及時補測(監測儀器采用XB338-2型測斜儀見圖3)。

2.3.2 觀測注意事項:(1) 初始值測定:測斜管應在測試前5天裝設完畢,在3~5天內用測斜儀對同一測斜管作3次重復測量,判明處于穩定狀態后,以3次測量的算術平均值作為側向位移計算的基準值;(2) 觀測技術要求:測斜探頭放入測斜管底在恒溫10~15分鐘后開始讀數,觀測時應注意儀器探頭和電纜線的密封性,以防探頭數據傳輸部分進水。測斜觀測時每0.5m標記要卡在相同位置,每次讀數一定要等候電壓值穩定才能讀數,確保讀數準確性。

2.4 基坑圍護結構監測的規律。

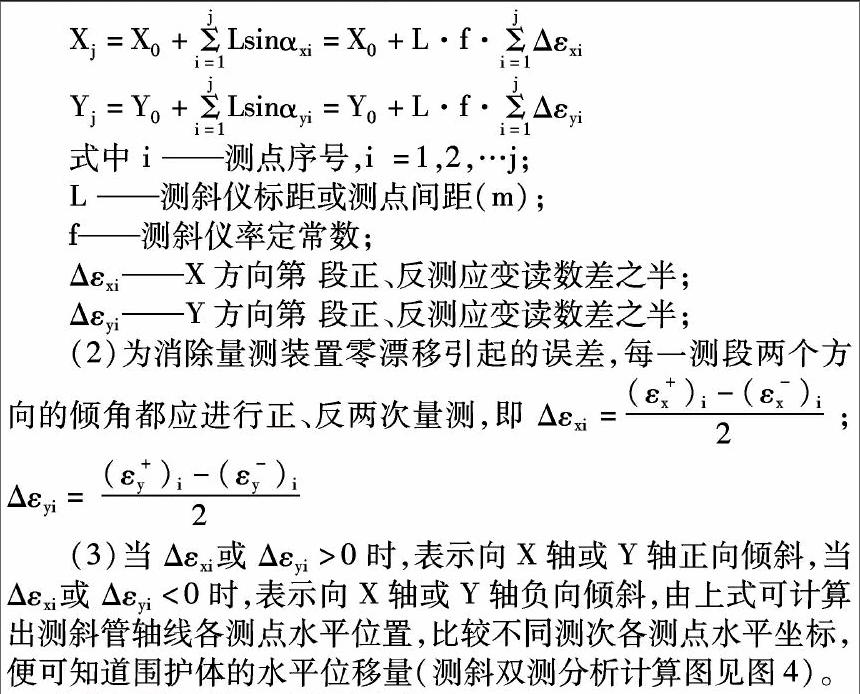

(1)首先必須設定好監測基礎點,圍護體變形觀測的監測基礎點一般設在測斜管的底部。當被測圍護體產生變形時,測斜管軸線產生撓曲,用測斜儀確定測斜管軸線各段的傾角,結合測斜探頭0.5m的固定長度,便可計算出圍護體的水平位移。設監測基礎點為O點,坐標為(X0,Y0),于是測斜管軸線各測點的平面坐標由下列兩式確定:

3. 基坑圍護結構變形數據的分析

3.1 觀測點穩定性分析原則如下:(1)觀測點的穩定性分析基于穩定的監測基礎點作為監測基礎點而進行的平差計算成果;(2)相鄰兩期觀測點的變動分析通過比較相鄰兩期的最大變形量與最大測量誤差(取兩倍中誤差)來進行,當變形量小于最大誤差時,可認為該觀測點在這兩個周期內沒有變動或變動不顯著;(3)對多期變形觀測成果,當相鄰周期變形量小,但多期呈現出明顯的變化趨勢時,應視為有變動。

3.2 監測點報警判斷分析原則如下:(1)將階段變形速率及累計變形量與控制標準進行比較,如階段變形速率或累計變形值小于報警值,則為正常狀態,如階段變形速率或累計變形值大于報警值則為報警狀態。(2)分析確認有異常情況時,應及時通知有關各方采取措施。

3.3 監測數據成果規律分析原則:(1)通過繪制時程曲線圖、監測橫斷面圖、監測縱斷面圖,對監測數據的變化規律、影響范圍進行分析;(2)通過比對監測數據的變化與施工工序、工法的關系,并綜合地層條件、外界影響等因素;(3)結合類似工程經驗判斷,如出現異常現象,及時提出補測(探)措施;(4)結合其它測項數據,相互印證,綜合分析(地面沉降測點標志埋設形式圖見圖5)。

3.4 地面沉降監測點埋設的分析。

(1)開挖直徑約80mm,深度大于1m孔洞,夯實底部,清除渣土,向孔洞內部注入適量清水養護;

(2)在底部灌注標號不低于C20,厚度為25cm左右的混凝土;在孔中心置入長度不小于80cm的中心標志,振搗密實;

(3)上部用砂土填實至地表5cm左右,鋼筋標志應露出砂土面約1~2cm;上部加裝鋼制保護蓋。

4. 結論

(1)在土建施工過程中對周邊環境和工程自身關鍵部位實施監測,及時掌握基坑施工過程中坑外土體、周邊地表及建筑、圍護結構體系和圍巖的動態變化,明確各施工階段對坑外土體、基坑周邊環境、圍護結構體系和圍巖的影響;

(2)驗證支護結構設計,指導基坑開挖和支護結構的施工。由于設計所采用的土層參數與現場實測值相比較有一定的差異,因此在施工過程中迫切的需要知道現場實際的應力和變形情況,與設計時采用值進行比較,必要時對設計方案或施工過程進行修正,從而實現動態設計及信息化技術施工;

(3)保證基坑支護的安全,支護結構在破壞前,往往會在基坑側向的不同的部位上出現較大的變形,或變形速率明顯增大,如有周密的監測控制,有利于采取應急措施,在很大程度上避免或減輕破壞的后果。