改變行走的路徑

許衛兵

【編者按】小學數學練習課,是當前小學階段存在最久,也是最常見的課型。在實際授課時,受教師自身教學意識的偏差、專業知識的不足,抑或是教學進度的催趕的影響,練習課總是缺失自己在教學任務中應有的地位。而對于學生來說,傳統的練習課枯燥、機械,很容易使他們失去學習興趣,效果大打折扣。如何將傳統的數學練習課上出新意,讓練習課成為新授課的有效助力,重獲其應有的重視?

作為日常教學的一種基本課型——練習課,教師們并不陌生。但是,練習課要上得好,卻非易事。究其原因,有的教師認為,練習課就是將新學的知識進行復習鞏固,沒有了新鮮感,也就沒有了吸引力;有的教師認為,練習課的素材比較單一,教材中基本都有編排,按部就班、照本宣科即可,“泛不起多大波瀾”;有的教師認為,學生經過前期學習后,形成了一定的差異,顧此就會失彼,難以調和……

這些看法在一定程度上道出了練習課整體水平不高的原因。然而,要解決這些問題,還必須深究現象背后隱藏的思想根源。首先是“知識本位”觀,認為復習課就是鞏固所學知識,加深理解,提高熟練程度,提高解題技巧。“會”與“不會”,“對”與“不對”成了很多練習課唯一的評價指標。其次是“齊步走”的統一性,不只是全班學生以一個步調完成同樣的任務,更包含著用統一的標準來衡量所有的學生。再者就是任務的單向性,整節課都是教師給學生發指令,學生遵照安排機械地“被練習”。針對這些深層思想根源,賁友林老師在《數學練習課:審視與重建》一文中用一連串的疑問引發我們的深思:我們在關注學生為什么練習的時候,是否也在關注學生練習什么,怎樣練習,練習過程中的情感與態度以及練習的感受與效果呢?我們是否發現學生通過練習熟能生巧了呢?是否存在熟能生厭的現象?不同的學生往往會出現不同的錯誤,有著不同的練習需要,作為教師,如何面向全體而又關注差異?學生能否參與題目的設計與安排?他們的主動性、創造性是被保護、激發,還是被拘囿、抑制?

挖掘思想根源也好,提出質疑也好,實質上都是希望從根本上解決練習課總是在低層次徘徊的局面。個人以為,練習課雖然屬于與新授課、復習課相并列的不同課型,但都應該體現數學課堂的價值追求,凸顯數學的學科本質,落實數學教育教學的目標。換言之,它的價值和目標應該與新授課保持較高的一致性。那數學課堂教學的總體目標和任務是什么呢?鄭毓信教授在其《數學思維與小學數學》一書中指出:從數學教學或數學教育過程來看,應更加強調“通過數學幫助學生學會思維”,即“將數學思維的學習與具體數學知識內容的學習很好地結合起來”“用思維方法的分析去帶動具體知識內容的教學”。這在一定程度上表明,無論過去、現在,還是將來,數學課堂都應該基于“思維”教,圍繞“思維”學,讓學生獲得良好的思維啟迪,并“逐步學會更清晰、更合理、更深入地思考問題”,進而提升學習質量、生活質量乃至人生境界。

從這一角度來看,數學練習課應該去除形式,凸顯本質,摒棄“知識中心”,建立起新的教學思維。這種教學思維的核心,就是要突出與數學學科特點相匹配的數學思考與數學思維。

一、建立整體性思維,促進建構

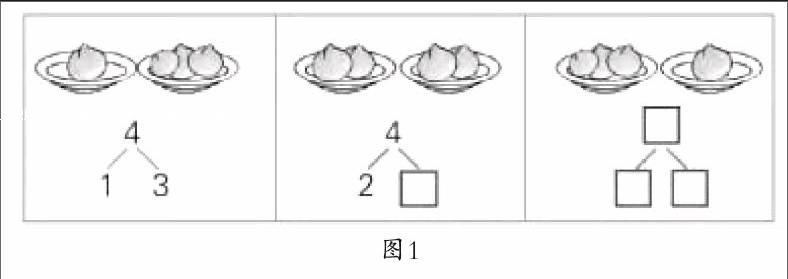

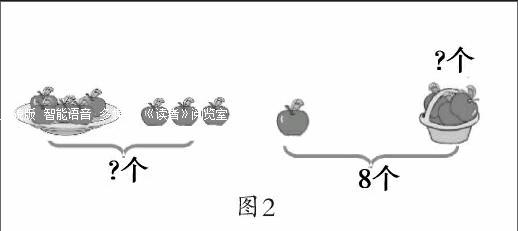

數學是整體的。數學的整體性主要表現在數學知識的系統和結構,數學學習只要關注到系統和結構就會事半功倍。作為新知學習結束之后的練習課,很有必要突出整體性思維的引導,促進認知建構。就如,在一年級學習完加法和減法之后,一圖四式(即看圖寫出兩道加法算式和兩道減法算式)是常見的練習題。這一內容,實質上跟一年級最初認數學習時的“分與合”相連(如圖1),所有的一圖四式都可以用其中的第三幅分支圖模型來表達——從“分”的角度想,就是兩道減法;從“合”的角度想,就是兩道加法。隨后,學生還會接觸到含有擴線的問題解決(如圖2),也都可以用“分與合”的思路以及分支圖模型來表達——求總數,就是“合”,“?”就在分支圖的總數部分,而部分數是已知的(可以畫“√”表示);求部分數,就是“分”,“?”就在分支圖任意一個部分數的方框內,其余的都是已知的。再往后,還會出現純文字的加減法解決實際問題,也可以用分支圖來轉換,輔以“√”和“?”。這樣,整個一年級加減法的學習,不僅有了主線和靈魂,還建立了直觀模型。學生的整體性建構一旦形成,那學習就會輕松而高效。而這樣的教學理解,應該貫穿在與此相關聯的內容的新授課、練習課與復習課中。有些教師十分重視學生用圖形的方式來整理學習成果(如“思維導圖”),是值得倡導和推廣的,因為用生動、鮮活、形象的方式來表達數學的整體結構,會不斷滋養學生的整體性、結構化、系統性思維,讓學生獲得數學學習的重要“法寶”。

二、建立過程性思維,促進理解

探討數學練習課,繞不開過程和結果這個話題。這是因為,“重結果,輕過程”的現象一直存在于日常練習課教學中。這里的結果,可以看成練習題最后的答案,也可以看成是練習課所要達到的效果。在傳統教學觀念中,人們常常采用二元思維將兩者對立起來,于是就有了“重結果,輕過程”“重過程,輕結果”“既要重過程,又要重結果”等說法。如果從促進學習思考、發展學生思維的角度來看,二者更應該是統一的、整體的,即“過程”孕育著“結果”,“結果”就在“過程”中,“過程”就是“結果”,“結果”也是一種“過程”。就如,在學習“長方形和正方形的認識”后,有這樣一道練習題:“請在方格圖上畫一個長方形,再在長方形中畫一個最大的正方形。”由于學習水平的差異,學生中出現將正方形畫到長方形外面,正方形畫在長方形內部(邊長小于寬),正方形有兩條邊長和長方形的長重合等情況是很自然的,但是面對這三種現象,教師是應該直接讓學生知道答案(正方形有兩條邊長和長方形的長重合),還是讓學生展示自己的畫圖成果,講述自己的思考并相互評價呢?很顯然,我們需要的是后者,也就是讓學生首先呈現正方形畫在外面的圖,讓大家都明白看清題目要求很重要。然后再來看沒有畫在外面的情況,相互討論和辨析,最終弄明白“長方形里最大的正方形”是怎么回事。在這一“逐步逼近答案”的過程中,學生收獲的不只是解決了所給問題,更獲得交流、碰撞、研討的深刻體驗。

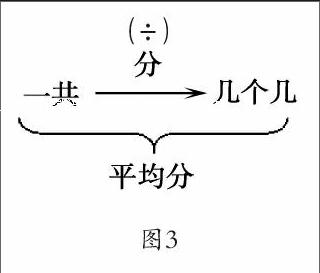

由此想開來,我們不僅要關注學生練習的過程、體驗、感悟,也要將所學和所用的靜態數學知識看成動態的過程。例如,在平均數的練習中,有教師形成板書(如圖3),并揭示出:平均分就是“把一些東西分成了幾個幾”的過程。應該說,將“平均分”看成一個“過程”,這是對“平均分”意義的豐富和具體化。從整個知識系統來看,賦予“平均分”以“過程”意義,影響很大。就如,隨后即將學習用除法算式來表示平均分的數學問題,除法算式的結構模型為“□÷□=□”,第一個“□”代表分的總數,“÷□”表示怎樣分,“=□”表示分得的結果是什么。算式的前后順序跟平均分的過程正好是對應著的,除法算式的學習難度明顯降低了。

三、建立邏輯性思維,培育理性

嚴密的邏輯性是數學學科重要的特點。而嚴密性的背后,蘊含著極強的數學思考和理性思維。數學知識的內涵十分豐富,密切的聯系、嚴密的數理、抽象的概念、恒定的規則等,這些都是數學內容的理性表達。因此,學數學、做數學、上練習課都不能停留在知道“是什么”,還要明白“為什么”。對“為什么”的追問可以看成是培育學生理性思維的一個方面。

數學知識作為一種抽象的存在,很多時候都超越經驗,必須借助于理性的抽象思考才能領悟其本質。教師在學生已有經驗的基礎上,搭建合理的想象起飛跑道,才能助其實現富有邏輯的抽象,達到對數學知識本質屬性的理性認識。例如,在“觀察物體”的教學中,學生很容易提出“看到的一前一后兩個正方體的面并非等大,為什么卻要畫成一樣大”這樣的問題。教師就應當清楚數學上所畫的視圖不同于美術中的透視,而是用平行光線正投影得到的物體輪廓。如何跨越經驗與抽象的視圖之間的鴻溝?教師不妨讓學生逐漸遠離物體,體會長距離下人的視線對于小物體趨近于平行線時所看到的兩個正方形趨近等大。另一方面,這種畫法所得結果的唯一性避免了根據人眼觀察物體因距離遠近而結果各不相同不利于數學交流的尷尬,體會三視圖畫法的優越性,感悟數學理性的價值。

當然,數學的邏輯與理性,和批判性思維緊密相關。在練習中,多問“為什么”,并為自己的結論進行解釋與說明,對產生的結論進行質疑和論證,長此以往,理性的哲思必將塑造學生的理性氣質。

四、建立開放性思維,催生智慧

梁夢莉老師與雷曉云老師在《小學數學練習系統的特點分析》一文中指出:“相比于傳統教科書而言,新教材的練習系統在類型上有了很大的變化,增加了估算題、探索題、開放題、實踐題等新題型,這些新題型蘊含了新的數學教育理念。探索題主要是讓學生通過自己觀察來探索數學規律;開放題則沒有唯一的答案,學生可以自由發揮,有利于發散思維的培養;實踐題有動手操作題、調查統計題,可以讓學生在實際操作中體會數學問題的意義”。

個人以為,這種變化與新課程改革“培養具有創新精神和實踐能力”的人才目標是相適應的,也是與當前漸漸升溫的核心素養培養相吻合的。理想的數學課堂應該具有很強的開放性,課內向課外打開,自我向他人打開,現實向虛擬打開,有限向無限打開……在各種各樣的“打開”中,美妙、美好相伴而生,驚訝、驚喜、驚奇、驚嘆紛至沓來。于是,數學與生活、探究與發現、成功與享受都將融為一體,數學學習的世界變得無比精彩。

坦率地講,教材中的練習開放度小、思路單一、答案唯一已是司空見慣,制約著教師的教學思維,也影響著學生的思維發展。因此,教師在設計練習時,要善于對“學材”進行加工和改造,努力體現出開放性。只要開放,就會有很多不確定性,在不確定的學習情境中,不同的學生就會有多樣化的思考——或是想法數量上的差異,或是解決問題方法上的差異,或是想法水平上的差異,有了差異,自然就有了交流和共享,有了修正和補充,有了生成和共進,數學素養的培養和學生創新實踐能力的提高就有了平臺和載體。

總的說來,數學練習課,目的不應只是鞏固知識、提高能力,更為重要的是激發思考、錘煉思維、培育智慧。有了這樣的方向,我們必須改變原有的行走路徑,讓練習課煥發出耀眼的光芒!

(作者單位:江蘇省海安縣城南實驗小學)