天地一體化網絡中衛星通信港控制架構與路由技術研究

張 杰,郁小松

(北京郵電大學 信息光子學與光通信國家重點實驗室,北京 100086)

天地一體化網絡中衛星通信港控制架構與路由技術研究

張 杰,郁小松

(北京郵電大學 信息光子學與光通信國家重點實驗室,北京 100086)

通過分析天地一體化骨干網絡發展趨勢及其約束條件,提出了衛星通信港的概念,闡述了其基本特點,并分析了目前面臨的諸多挑戰。針對衛星通信港的管理控制問題,提出了軟件定義衛星通信港的體系架構,通過對地面網絡、衛星網絡等不同子網進行分層控制,承載海陸空各種類型節點的連接請求,最終滿足不同用戶的信息傳輸需求;同時,提出了以衛星通信港為核心骨干網的天地一體化網絡路由策略,為提高網絡的運行效率和承載能力提供了新的解決思路。

天地一體化網絡;衛星通信港;軟件定義組網

0 引言

隨著航天航空技術的發展,以及空間網絡在應急通信和軍事通信中的優勢,天地一體化網絡逐漸成為各國的研究熱點。在具有強大信息支持能力的天地一體化網絡構建中,天基骨干網絡的構建既是其難點,也是重點。科學家們將具有廣覆蓋特點的衛星網絡和具有小時延特性的地面通信網絡相結合,構成了天地一體化網絡[1]。天地一體化網絡是以地面網絡為基礎,以空間網絡為延伸,覆蓋太空、空中、陸地及海洋等自然空間,為天基、空基、陸基及海基等各類用戶的活動提供信息保障的基礎設施,其在服務遠洋航行、應急救援、導航定位、航空運輸及航天測控等重大應用的同時,向下可支持對地觀測的高動態、寬帶實時傳輸,向上可支持深空探測的超遠程、大時延可靠傳輸,從而將人類科學、文化、生產活動拓展至空間、遠洋,乃至深空[2-5]。

天地一體化網絡從物理形態上可分為天基網絡、空基網絡和陸基網絡;這3種類型的網絡既能夠實現獨立工作,也能夠完成互聯互通[2-3]。其中,天基網絡由高空衛星組成,與空基和陸基網絡構成分層網絡結構,在空基網絡無法直接與地面指揮中心進行通信時,可提供路由迂回;在陸基網絡中,節點可采用典型的網狀型網絡結構互聯,也可通過天基網絡節點實現遠程中繼,使區域覆蓋網絡接入骨干交換網。

1 天地一體化網絡發展現狀

近年來,天地一體化信息網絡發展逐漸升溫,國內外也一直在開展包括同步軌道、中低軌道、平流層以及地面等多層次、立體化的天地一體化信息網絡系統的研究及系統建設,關鍵技術不斷取得突破[5]。銥星公司計劃發射下一代衛星,支持移動通信、數據傳輸、對地觀測、空間環境觀測和GPS導航增強等功能,將成為天地一體化網絡系統的重要支撐;全球星公司也完成了第二代全球星的部署,實現了全球中低緯度移動通信業務;Google X實驗室部署了氣球計劃,利用數以千計的平流層氣球,組成環繞全球的氣球網絡,為特定地區提供快速穩定的Wi-Fi網絡。

按照天地一體化網絡結構,可以把天地一體化信息網絡系統歸為3大類:天星地網、天基網絡和天網地網[6]。其中,天星地網是指在星上進行透明轉發,在地面進行全球布站組網;天基網絡是指衛星進行空間組網,系統可以不依賴地面網絡獨立運行;而天網地網是指空間和地面都要進行組網,天基地基2張骨干網絡優勢互補,天地互為備份。對于天網地網,隨著星間鏈路技術的不斷成熟,可充分利用天地一體化網絡的廣域覆蓋能力和地面豐富的處理和傳輸能力,值得在我國推廣部署。

基于天網地網的網絡架構,我國加緊了網絡基礎設施建設的步伐,預計到2020年前后,將初步建成空間主干網,實現與地面網絡的有效融合,同時支持包括天、空、地、海等子網的接入,以及少量重點用戶節點的直接接入,具體包括至少3顆GEO網絡主干衛星,以驗證空間主干組網技術;預計在2030年前后,將初步建成天地一體化網絡,實現深入融合,提升空間主干網絡的接入能力和抗毀能力,并對其進行實際部署,不斷擴大接入子網的數量和規模,提升對重點用戶直接接入的范圍,實現全球個人移動、寬帶通信、空間信息實時回傳、航空器狀態全程監控、遠洋航行、應急救援及空間探索等各領域的服務與應用。

2 衛星通信港的概念和特點

天地一體化網絡主要分為地域網絡和空域網絡。一般來講,空域網絡主要由衛星系統構成,可以分為3類:低軌道衛星通信系統(LEO)、中軌道衛星通信系統(MEO)以及高軌道衛星通信系統(GEO)。低軌道衛星主要作為空天地一體化網絡中信息承載和傳輸的中繼,具有較小的傳輸時延和功耗,但其覆蓋范圍較小,且低軌道衛星之間的通信鏈路會因為衛星節點的運動而切換,網絡中斷概率大;中軌道衛星通信系統(MEO)相對于低軌道衛星而言覆蓋的地球面積更大,因而傳輸時延也更長;高軌道衛星通信系統(GEO)指地球同步衛星所組成的衛星通信系統,其具有較大的鏈路損耗,雖然其可與關口地球站進行穩定持續通信,也可與所有低軌道在軌衛星保持通信連接,但其具有較大的通信時延。

在建設天基骨干網過程中,GEO系統中的同步軌道通信衛星由于具備多方面優勢,如開設快速、廣域覆蓋、廣播高效及常態持續等,受到廣泛關注和重視。基于同步軌道高軌衛星構建核心網,采用基于激光的電路交換,構建高速穩定可靠的天基骨干核心網,其他偵查探測、數據匯聚、融合處理等各類子網或者高速節點,與核心網采用分組交換、虛電路交換及電路交換等形式直接相連或通過接入網絡互連。

然而,由于軌位資源受限,同步軌道衛星數量相對較少;同時,衛星通信能力受平臺載荷約束,為了增強同步軌道衛星的功能,該軌位上的衛星勢必將以“衛星通信港”的方式為用戶提供服務。所謂“衛星通信港”,是指空間多顆分布在同一軌道位置或者不同軌道位置上的不同類型的衛星,通過星間高速鏈路互聯,相互協同以實現單星難以完成的功能,并能在部分衛星失效或者故障時快速自愈恢復的衛星群體集合。在衛星通信港內部,可采用激光鏈路進行通信;衛星通信港之間則可采用激光鏈路或者無線鏈路進行通信。衛星通信港通過采用多星共軌組合的方式,不僅大大提升了軌位效率,其不同星間協同工作也增強了衛星通信平臺的功能。另外,通過在軌衛星的自愈重構,還能實現通信的快速響應。總之,衛星通信港具備以下特點:

① 局部性:空間通信距離較短,信息作用范圍有限;② 靜態性:同步軌道位置固定,物理鏈路基本不變;③ 簡單性:底層拓撲結構簡單,星間路由網狀互聯;④ 一體性:港間通過網關通信,港內處理分工協作;⑤ 可靠性:網關功能動態遷移,通信能力安全保護。

基于衛星通信港的天地一體化網絡是未來發展的必然趨勢,但目前其部署還面臨著諸多挑戰,存在許多關鍵技術急需攻克。其一,衛星通信港作為天地一體化網絡的核心骨干網之一,需要接入涵蓋陸、海、空、天等各種類型的網絡節點,連接的用戶數量巨大,需求各異,簡繁不一,傳送的信息類型差異也很大,所有這些因素將造成衛星通信港的網絡架構設計和管理控制異常復雜;其二,由于涉及到多種網絡(地面網絡和其他空間網絡)和多類節點(地面節點和其他空間節點)的接入,該網絡的路由技術需要采用增強的路由策略和路由算法,以實現多種類型路由信息的統一轉發和承載,同時克服其他節點與衛星通信港動態連接所帶來的技術挑戰。

3 衛星通信港控制架構設計

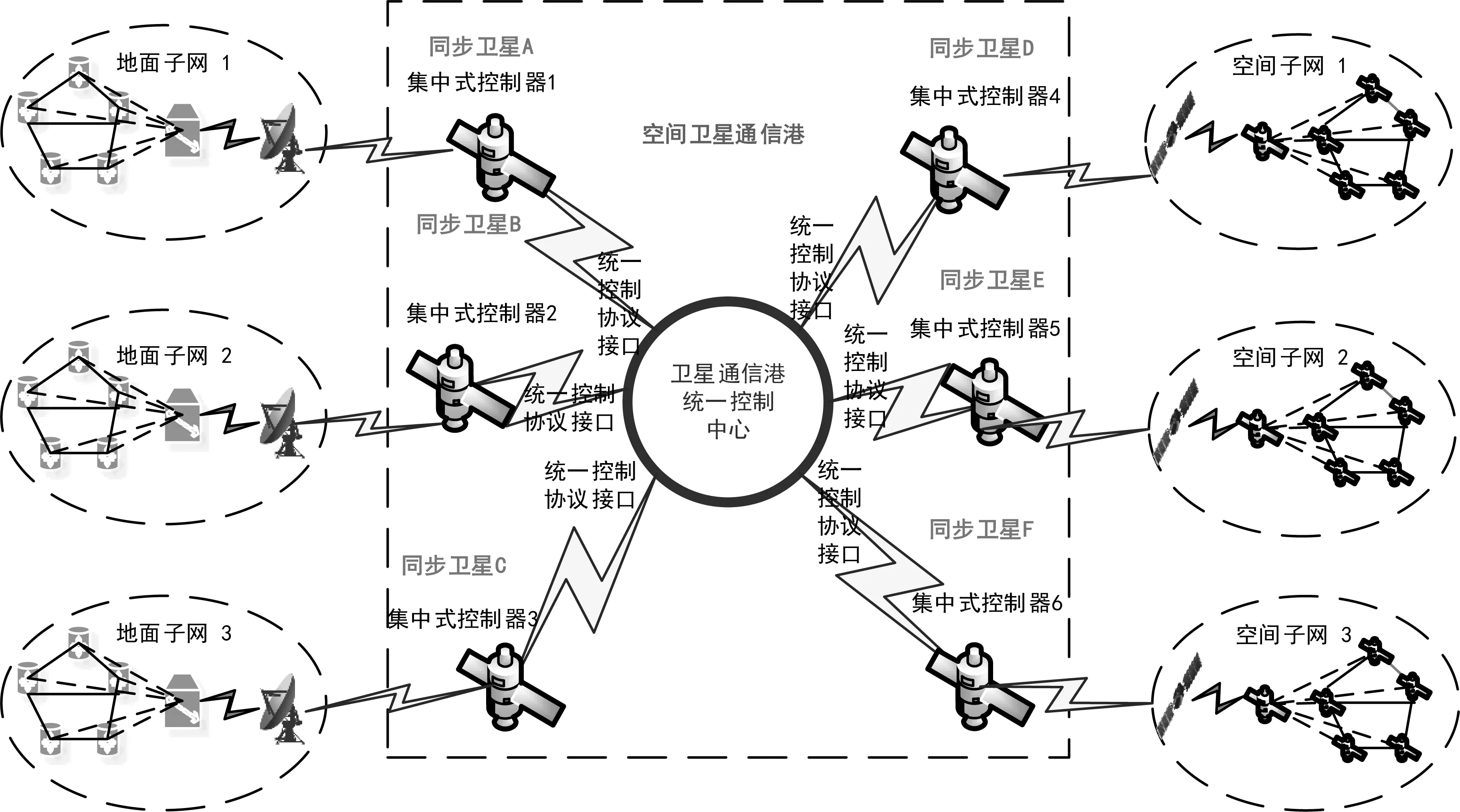

天地一體化網絡結構異常復雜,拓撲動態變化。因此,本文提出合理的網絡控制架構,對提高整個天地一體化網絡的管理和運行效率非常關鍵[7-9]。本文擬借鑒軟件定義網絡(SDN)的技術思路,將軟件定義的概念引入天地一體化網絡中。SDN是一種新型網絡架構,它將網絡的控制平面與數據平面分離,將網絡設備和資源虛擬化,從而實現底層硬件的可編程化,完成對資源的按需調配[8]。針對上述衛星通信港的結構特點,本文擬從任務層、網絡層及連接層等不同視角,利用SDN手段實現網絡的統一控制,完成通信港內部及通信港與其他地面子網/空間子網信息的綜合承載,同時達到網絡功能、網絡協議和鏈路傳輸等不同層面的動態可編程重構。這樣,不僅可以推動空間任務共擔與分工協同,還可以充分利用港內節點和鏈路資源,使得港內集中式控制效率更高,增加網絡部署的靈活性。軟件定義衛星通信港網絡控制架構如圖1所示。

首先,在通信港內部的同步軌道衛星上配置集中式控制器,分別對天地一體化網絡中的子網(包括地面子網和空間子網等)進行集中式控制;同時,在衛星通信港內部構建一個統一控制中心,并將所有的控制器連接到統一的控制中心上,從而實現多層空間衛星網絡的統一智能管控。

圖1 軟件定義衛星通信港網絡控制架構

由于各層配置的集中式控制器跟本層的衛星節點都進行互聯,這樣就避免了各層所有節點和同一個集中式控制器連接帶來的組網問題,同時保持各個層面的相對獨立性和強異構特性。各子網的集中控制器掌握本網絡拓撲信息,并與衛星通信港統一控制中心相連,由統一控制中心控制網絡全局。在上述控制架構中,衛星通信港作為天地一體化信息網絡的骨干網,需要連接多個異構分布式網絡;與此同時,空間任務具有時變性,空間接入網絡中衛星節點的數量、種類以及星間通信鏈路帶寬等都可能實時發生變化。如何設計復雜天地一體化網絡環境下的軟件定義控制機制,制定高效、合理及安全的動態組網規則,完成天地一體化網絡異構組網任務與需求,實現天地一體化網絡組網元素、拓撲結構和鏈路帶寬等多維度可重構的組網目標,是目前面臨的關鍵問題之一。

另外,雖然衛星通信港的拓撲相對靜止,不具備時變特征,但是由于涉及到多種網絡和多類節點的接入,既有位于各種軌道的衛星節點,也有地面網絡節點,不同節點/鏈路的信息傳輸性能差異較大,其通信協議必然異常復雜。此外,由于衛星通信港網絡的特殊性,地面網絡的尋址與路由技術不能直接用于衛星通信港網絡,需要采用新型的增強路由策略,這是衛星通信港面臨的另一個關鍵難題。

4 衛星通信港路由策略

衛星通信港是天地一體化信息網絡的核心骨干,其連接著各種類型的其他空間子網。基于衛星通信港的天地一體化路由策略的設計,既需要處理空間子網拓撲及鏈路的實時變化,又要考慮到通信港內部資源的局限性,因此其成為天地一體化網絡中另一個復雜的科學難題。國內外對天地一體化網絡路由協議及路由算法方面已有相關研究,且在不斷發展[10-13]。從現有的路由控制策略來看,較成熟的路由策略可分為確定性路由和隨機性路由2大類。確定性路由是基于衛星節點運動的周期性和可預測性,利用網絡拓撲結構和圖論信息預知節點的運動狀態和空間通信網絡的拓撲結構。確定性路由需要大量的網絡拓撲結構信息、網絡鏈接時序圖和節點的運動規律,對衛星節點由于自身故障或者外界干擾所帶來的拓撲變化缺乏應對能力。隨機性路由拋棄了衛星節點運動的周期性和可預測性這一特點,不依賴于拓撲知識,它基于泛洪機制,每個節點都進行消息的存儲和轉發,直到網絡中所有節點都收到路由消息為止。這種路由策略完全無法控制或是預知時延,且其采用的泛洪機制在網絡中產生了太多同一消息的副本,大大增加了網絡開銷,并占用了較多的帶寬。

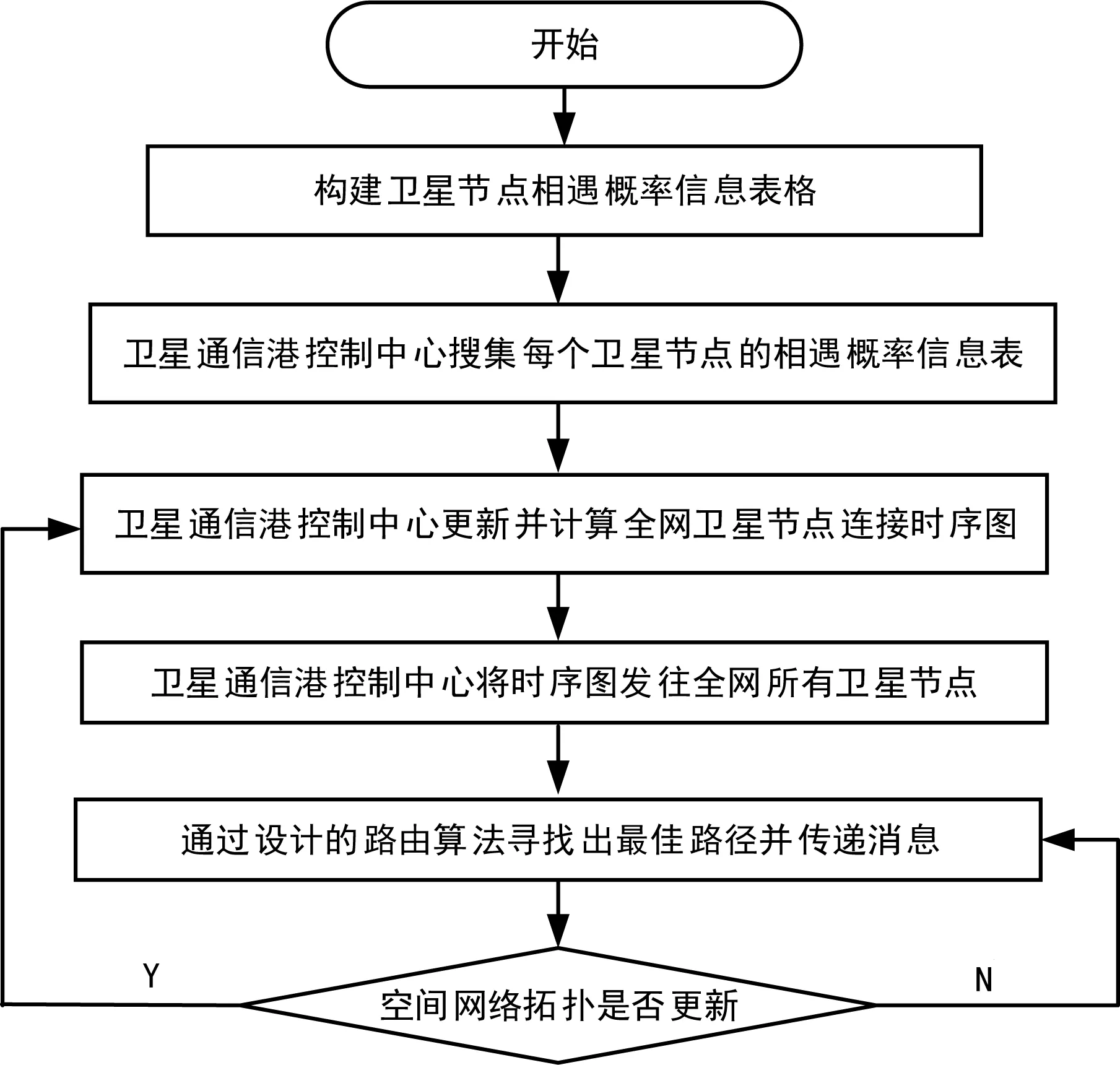

通過將確定性路由與隨機性路由相結合,不僅使得網絡可應對衛星節點的拓撲變化,還可降低網絡的泛洪開銷,其具體實現方案如下:首先,可利用衛星運動具有周期性的規律構建各個在軌衛星之間及衛星與地面節點之間的相遇概率信息表格,這些信息表格為路由的建立提供了依據。表格內的信息并不是一成不變,而是根據衛星的運動變化情況由衛星通信港統一控制中心進行周期性搜集與計算,并分發至全網各個節點。為了使路由算法的可擴展性更好,同時避免泛洪機制帶來的巨大開銷,可由節點相遇概率信息表格查找到當前與消息發送端相遇概率最大的源衛星節點,通過衛星通信港統一控制中心構建全網衛星節點連接時序圖,同時根據連接時序圖尋路構建拓撲路由表;最后,按照所選定的路由算法(如最短經算法、KSP算法及負載均衡路由算法等)尋找出最佳路徑并傳遞消息。在整個路由過程中,衛星通信港統一控制中心始終查詢空間網絡拓撲是否更新,如果存在拓撲更新,則相應更新節點連接時序圖并在全網范圍內進行泛洪。該路由控制策略流程如圖2所示。

圖2 衛星通信港網絡路由控制策略流程

5 結束語

天地一體化信息網絡是將天域網絡作為地域網絡的延伸,從而構建出來的覆蓋空天地的一體化網絡系統。本文針對天地一體化網絡中的同步軌道骨干網,提出了衛星通信港的新型概念,同時提出了基于軟件定義可重構的控制體系架構,可提高天地一體化網絡整體組網效率,增加地面和空間子網部署的靈活性;針對衛星通信港與天地一體化網絡中其他空間子網連接所面臨的拓撲動態與時間/狀態依賴問題,提出了衛星通信港中混合確定路由與隨機路由的新型策略,不僅使天地一體化網絡可應對拓撲變化,還可降低網絡的泛洪負載,提高網絡運行效率。

[1] 沈榮駿.我國天地一體化航天互聯網構想[J].中國工程科學,2006,8(10):19-30.

[2] 黃惠明,常呈武.天地一體化天基骨干網絡體系架構研究[J].中國電子科學研究院學報,2015,10(5):460-467.

[3] 張乃通,趙康僆,劉功亮.對建設我國“天地一體化信息網絡”的思考[J].中國電子科學研究院學報,2015,10(3):223-230.

[4] 劉立祥.天地一體化網絡[M].北京:科學出版社,2015.

[5] 李賀武,吳 茜,徐 恪,等.天地一體化網絡研究進展與趨勢[J].科技導報,2016,34(14):95-106.

[6] 陸 洲,秦智超,張 平.天地一體化信息網絡系統初步設想[J].國際太空,2016(7):20-25.

[7] Bertaux L.Software Defined Networking and Virtualization for Broadband Satellite Networks[J].IEEE Communications Magazine,2015,53(3):54-60.

[8] 陳 晨,謝珊珊,張瀟瀟,等.聚合SDN控制的新一代空天地一體化網絡架構[J].中國電子科學研究院學報,2015,10(5):450-454.

[9] TANG Zhu,ZHAO Bao-kang,YU Wan-rong,et al.Software Defined Satellite Networks:Benefits and Challenges[C]∥Computing,Communications and IT Applications Conference(ComComAp),Beijing,2014:127-132.

[10] 任 丹,朱晨光,雷 寧.衛星網路由控制策略[J].哈爾濱鐵道科技,2007(1):19-21.

[11] Alagoz F,Korcak O,Jamalipour A.Exploring the Routing Strategies in Next-generation Satellite Networks[J].IEEE Wireless Communications,2007,14(3):79-88.

[12] 盧 勇,趙有健,孫富春,等.衛星網絡路由技術[J].軟件學報,2014(5):1085-1100.

[13] 王金海,尹 波,王旭陽.多星組網路由交換架構技術研究[J].無線電工程,2015,35(6):1-3.

Control and Routing of Satellite Communication Port in Integrated Space-ground Networks

ZHANG Jie,YU Xiao-song

(State Key Laboratory of Information Photonics and Optical Communications,Beijing University of Posts and Telecommunications,Beijing 100876,China)

This paper analyzes the development trend and constraints of integrated space-ground backbone network,and proposes the concept of satellite communication port.Its basic characteristics are described in detail and its challenges are analyzed.In order to solve the problems of management and control of satellite communication port,a software-defined architecture of satellite communication port is proposed.By controlling the different subnets of terrestrial network and satellite network in different layers,the connection requests of various types of nodes can be satisfied,and the information transmission requirements from different users can also be satisfied.Meanwhile,a routing strategy in the backbone network of satellite communication port is proposed,which provides a new way to improve the efficiency and transmission capability of satellite communication network.

integrated space-ground network;satellite communication port;software-defined networking

10.3969/j.issn.1003-3114.2017.02.01

張 杰,郁小松.天地一體化網絡中衛星通信港控制架構與路由技術研究[J].無線電通信技術,2017,43(2):01-05.

2016-12-20

可信網絡通信協同創新中心預研基金項目(500401321);中央高校基本科研業務費專項資金資助項目

張 杰(1972—),男,博士,教授,博士生導師,北京郵電大學信息光子學與光通信研究院副院長,同名國家重點實驗室代表性學術成果的帶頭人。目前擔任中國通信學會高級會員,中國電機工程學會電力通信專業委員會委員等。曾任十五863計劃3Tnet重大專項戰略論證報告起草專家和光網絡分項任務專家、十二五863計劃全光網重點項目編寫組組長。主要研究方向:下一代智能光網絡、空天地一體化網絡、光與無線融合網絡等,主持和參加國家自然科學基金、973計劃、863計劃等科研項目20余項,獲國家技術發明獎2項,省部級科技獎勵(含中國通信學會科學技術獎)一等獎3項、二等獎與三等獎各1項,北京市教學成果獎1項;曾擔任多個國際會議分會主席、技術程序委員會委員等。國務院政府特殊津貼獲得者,榮獲茅以升北京青年科技獎、北京市優秀教師、信息產業部信息產業科技創新先進工作者、教育部新世紀優秀人才支持計劃、北京市科技新星計劃等,被評為北京高校青年教師師德先進個人。郁小松(1986—),男,講師,博士后,先后參與多項國家及省部級科研課題,包括國家自然科學基金、863計劃、973計劃等,同時參與多項業界研究機構和企業的產學研合作項目。已在國內外重要學術期刊及會議上發表SCI/EI檢索論文60余篇,獲得多項授權國家發明專利,并提交多項IETF國際標準文稿建議。擔任IEEE/OSA SCI學術期刊及國際會議審稿專家,發表學術成果被引用200余次。主要研究方向:未來光網絡(包括靈活柵格光網絡及空分復用光網絡)組網與控制技術、天地一體化網絡組網與控制技術,以及軟件定義光網絡相關關鍵技術等。

TN915

A

1003-3114(2017)02-01-5