中西醫結合治療幽門螺旋桿菌感染性胃病的效果

張秋霞

【摘要】目的 觀察并分析中西醫結合治療幽門螺旋桿菌感染性胃病的療效。方法 選取2014年11月~2015年11月我院收治的幽門螺旋桿菌感染性胃病患者60例為研究對象,將其隨機分為對照組與觀察組,對照組予以莫西沙星治療,觀察組在對照組的基礎上予以益氣養陰活血湯治療,觀察兩組患者的療效。結果 觀察組的總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 中西醫結合治療幽門螺旋桿菌感染性胃病的療效較單一予以西藥治療顯著,且性價比較高,值得臨床推廣。

【關鍵詞】中西醫結合;幽門螺旋桿菌;感染性胃病

【中圖分類號】R573 【文獻標識碼】B 【文章編號】ISSN.2095-6681.2016.20..01

幽門螺旋桿菌雖然對生長條件較為苛刻,但是在目前的臨床研究上是唯一一種可以在人胃里存活的微生物,一旦發生感染,將會引發胃潰瘍、十二指腸潰瘍等胃病,嚴重的甚至會引發胃癌或其他多種疾病,例如消化道潰瘍、淋巴增生等[1]。據相關的數據表明,由幽門螺旋桿菌感染致使胃癌的危險性增加7.2~12倍,嚴重影響患者的生活以及工作,對患者的生存質量造成不同程度的威脅。臨床上分別在中西醫上進行研究,發現單一的使用其中一種方案治療的效果與理想的效果都相差甚遠,因此將中西醫進行結合,發現其療效甚佳。本研究旨在進一步分析中西醫結合治療的效果,結果如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2014年11月~2015年11月我院收治的幽門螺旋桿菌感染性胃病患者60例為研究對象,將其隨機分為對照組與觀察組。對照組男15例,女15例,年齡20~65歲,平均年齡(40.33±1.20)歲,病程2~18年,平均病程(12.10±1.03)年;觀察組男12例,女13例,年齡22~63歲,平均年齡(40.23±1.10)歲,病程3~19年,平均病程(12.30±1.13)年。比較兩組患者的性別、年齡、病程等,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

對照組予以莫西沙星(四川國為制藥有限公司,國藥準字H20163236)治療:口服,2次/d,分早晚服用,

500 mg/次;觀察組在對照組的基礎上予以益氣養陰活血湯聯合治療,藥方為:黃芪12 g、丹參15 g、當歸12 g、淮山藥15 g、麥冬12 g、田七4 g、蒲公英15 g等;若患者潰瘍癥狀嚴重,可以添加白芨20 g;若患者胃寒,可以添加大棗

10 g、干姜10 g。以適量水煎制,2次/d,分早晚服用,以20天為一療程。兩組患者的治療觀察時間均為1個月。

1.3 觀察指標

觀察并比較兩組患者的效果,療效判定:顯效:患者的基本臨床癥狀完全消失,潰瘍面積完全消失,HP在檢測下顯示為陰性;有效:患者的基本臨床癥狀較治療前明顯改善,且潰瘍面積大幅度消失,HP在檢測下顯示為陰性;無效:均未達到上述指標或加重。總有效率=顯效率+有效率。

1.4 統計學方法

應用SPSS 11.0統計學軟件對數據進行處理,計量資料以“x±s”表示,采用t檢驗,計數資料采用x2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

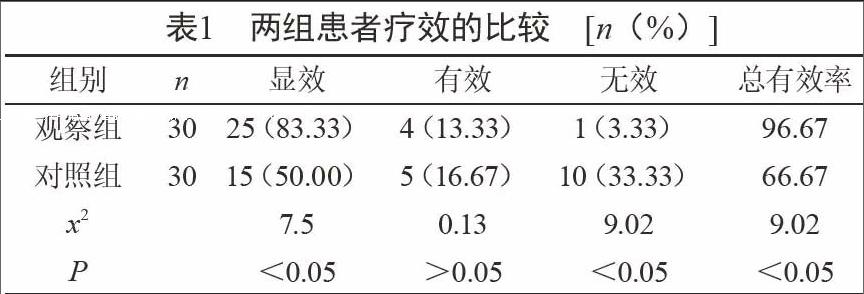

2 結 果

兩組患者的療效比較觀察,見表1。

3 討 論

幽門螺旋桿菌感染引發的胃病尚不明確,因此中西醫分別提出不同的看法。西醫認為,其主要的因素是由細菌的鞭毛、尿素酶、空泡毒素等一起作用的結果,因此在其治療上應以殺菌為主要的目標[2]。莫西沙星是一種人工合成的喹諾酮類抗菌藥物,具有極強的抗菌、殺菌作用,可以通過藥物成分中拓撲異構酶以及DNA螺旋酶的作用完成[3]。

中醫認為,幽門螺桿菌感染性胃病的主要病機是氣機郁滯、濕熱阻滯等,因此根據其病理制定相對應的藥方,在其藥方中,黃芪具有健脾、補肺、補氣等功效;丹參具有活血祛瘀、清心除煩等作用;淮山藥含有大量蛋白質、糖類、B族維生素,可以寒熱邪氣、補中益氣;而麥冬具有生津解渴、補益脾胃等藥性價值;諸類藥物一起作用下可以有效地促進患者脾腎氣虛、血瘀等癥狀的改善,從而緩解患者的臨床癥狀。中西醫兩種治療方案相結合,可以有效地抑制患者下丘腦以及中腦網狀結構的誘發電位,阻斷幽門螺旋桿菌的擴散以及衍生,進而促進患者生存質量的提高[4]。本研究的結果顯示,觀察組在中西醫相結合的治療下,其總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,中西醫結合治療幽門螺旋桿菌感染性胃病的療效較單一予以西藥治療顯著,且性價比較高,值得臨床推廣。

參考文獻

[1] 安曉亮.幽門螺旋桿菌引發胃病的治療分析[J].臨床合理用藥雜志,2013,6(28):47-47.

[2] 張艷芬,朱玉虎.中西醫結合治療幽門螺桿菌相關性胃炎90例臨床觀察[J].中外健康文摘,2013,18(25):57-58.

[3] 謝秋云.阿莫西林與莫西沙星治療幽門螺旋桿菌胃病的臨床療效及藥理學分析[J].北方藥學,2016,13(04):173-174.

[4] 何 云.中醫治療幽門螺桿菌感染性胃病臨床探析[J].亞太傳統醫藥,2014,10(20):59-60.