中醫辨證治療月經后期伴量少臨床效果研究

崔明華+李韜+陳欣

【摘要】目的 探討治療月經后期伴量少時采用中醫辨證療法的效果。方法 以我院2014年3月~2016年3月為期,挑選患者98例。為其中49例患者提供西藥治療,記對比組;為另外49例則提供中醫辨證治療,記研究組。結果 研究組患者治療總有效率為95.92%(47/49),明顯高于對比組79.59%(39/49),差異有統計學意義(P<0.05)。結論 中醫辯證治療月經后期伴量少效果更突出。

【關鍵詞】月經不調;中醫辨證;療效

【中圖分類號】R271.111 【文獻標識碼】B 【文章編號】ISSN.2095-6681.2016.22..01

月經后期指的就是周期延后7天以上,甚至3~5個月一行者,月經后期往往伴有月經量減少,若不及時診治,常發展為閉經。月經后期伴量少病癥嚴重的患者還可能出現痛經、乳房脹痛等全身癥狀。本文即是研究中醫辯證療法在女性月經后期伴量少治療中的療效價值,如下為具體研究方法和結果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2014年3月~2016年3月我院收治的患者98例作為研究對象。對比組年齡20~48歲,平均年齡(28.04±5.37)歲,其中已婚者29例,未婚者20例。研究組年齡19~49歲,平均年齡(28.21±5.18)歲,其中已婚者27例,未婚者22例。

兩組患者一般資料對比,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

將其隨機分為對比組和研究組,各49例。對比組采用西藥治療方式。首先在月經周期的第5 d為患者提供補佳樂(戊酸雌二醇片)進行治療,口服,1次/d,1 mg/次,共連續給藥21 d。在服用補佳樂的第11 d起加用醋酸甲羥孕酮片,口服,10 mg/次,1次/d即可。第22 d兩藥同時停用,整體治療以21 d作為一個療程,患者共需接受三個療程治療[1]。

研究組采用中醫辯證治療方式,數據記。具體藥方根據患者實際病證進行挑選,患者具有月經周期延后,量少,色黯有塊,小腹冷痛拒按,畏寒肢冷的病證,則選用藥物包括肉桂15 g、當歸10 g、川芎10 g、白芍15 g、丹皮15 g、黨參15 g、莪術10 g以及牛膝15 g。當患者具有月經量少且色淡紅質清稀,頭暈眼花,面色萎黃,脈象細弱的病證,則選用藥物為當歸10 g、熟地黃25 g、山藥25 g、黨參15 g、杜仲10 g、山茱萸15 g、枸杞15 g。患者具有經期延后,量少,色黯,或有血塊,伴有乳房脹痛、小腹墜脹、等病證,則方劑為烏藥10 g、香附10 g、白術15 g、柴胡

15 g、當歸10 g、丹皮15 g、郁金10 g[2]。以上藥物在煎制過程中需先浸泡在400 mL溫水當中,并使用浸泡后的水煎制,過濾后剩余藥液為200 mL,2次/d,連續治療60 d。

1.3 療效判定標準

療效顯著患者在斷藥3個月后月經期仍保持正常,月經量恢復正常。治療有效患者斷藥3個月后其月經期恢復至

5 d,周期保持在45 d以內,月經量明顯增多。治療無效患者停藥后月經期、月經周期以及月經量均未見明顯好轉[3]。

1.4 統計學方法

采用SPSS 18.0統計學軟件對數據進行處理,計數數據以例數(n)、百分數(%)表示,采用x2檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

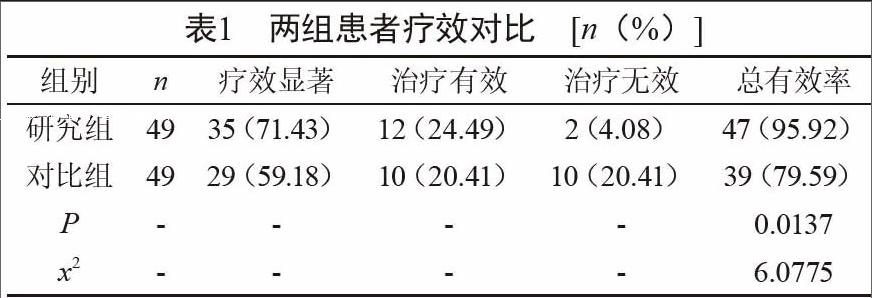

將兩組患者療效進行整理,研究組患者治療總有效率明顯高于對比組,兩組差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

3 討 論

月經后期伴量少屬于女性內分泌失調性疾病,導致這類病癥的原因有很多,與患者的生活習慣、心理狀態、遺傳因素等均有著直接的聯系。采用西醫療法雖然起效較快,但整體療效普遍偏低,而且治療過程中有時還會加重患者乳房脹痛等癥狀,甚至引發皮疹問題。中醫理論認為月經后期伴量少與女性先天腎氣不足,或血寒、氣滯、血虛等有關。在月經期以外的時間段,患者體內的氣血一般能夠保持均衡,因此不會產生任何臨床癥狀;但在月經期時,由于血海內血液外溢,氣隨血泄,導致胞宮內由氣和轉變為氣衰,此時患者本身氣血的微平衡被打破,經血下行受阻就會引發腹痛等癥狀。因此中醫認為治療月經后期伴量少應該以扶正、固本、平衡氣血為主,藥材方面則應挑選活血化瘀、益腎補血的種類。其中香附、柴胡、烏藥、郁金等可疏泄肝氣;川芎、莪術具有祛滯通氣的作用;白術可健脾生化;當歸、何首烏、熟地等則具有補血養血的功效;杜仲、枸杞、山茱萸等藥可以益腎養肝。中醫治療副作用低,輔以辯證治療理念,為患者提供更加安全有效的治療。

參考文獻

[1] 田杏紅.婦科月經不調的中醫辨證以及臨床治療效果[J].臨床合理用藥雜志,2015(23):131-132.

[2] 楊彩玲.中醫治療婦科中200例月經不調的臨床觀察與分析[J].健康必讀月刊,2011(10):318.

[3] 李景池.中醫辨證治療婦科月經不調的療效觀察[J].臨床醫藥文獻電子雜志,2016,03(09):1610-1611.