我國研究機構專利申請特征分析

李中慧

(四川大學商學院,四川成都610065)

我國研究機構專利申請特征分析

李中慧

(四川大學商學院,四川成都610065)

以我國知識產權局公布的1985-2012年度國內研究機構專利申請登記數據為依據,選擇每部分專利申請量占比最大的部分,逐層深入。通過對研究機構單獨或與其他機構合作申請專利的數量、類型、區域、技術領域等信息的研究,發現:研究機構總體專利申請量呈現持續高速增長的趨勢;研究機構單獨申請量占研究機構總的申請量比例最大,并且研究機構與企業合作申請專利量快速增長;在研究機構單獨專利申請中,發明專利數量多于實用新型專利和外觀設計專利;研究機構申請發明專利中,東部申請能力最強,申請量最大;研究機構單獨申請發明專利中,化學類的申請量占比最大,接近50%,但電氣工程類的申請增長最快。

研究機構;申請數量;發明專利

隨著經濟和科技體制改革的深入發展,特別是隨著市場機制的加強,我國研究機構的體制改革已不可避免,并正在自發進行中。同時,自我國2001年加入世界貿易組織后,FDI(外商直接投資)使得國內企業意識到只有加強知識產權的競爭從而提高自主創新能力,才可以使其立于不敗之地,專利作為知識產權的重要組成部分,被更加重視[1]。企業尋求與研究機構進行技術創新的合作,以求在創新競爭中取勝。研究機構是為中小企業提供專利的主要機構,為適應市場環境的變化也在不斷調整專利申請的方向,以求盈利的同時也加強自身技術創新的能力[2]。因此,研究機構作為代表著我國技術創新水平的最重要主體之一,了解新形態下研究機構專利申請的狀況是非常必要的。

當前,研究機構對于我國自主創新能力的提升愈加重要,然而很遺憾的是,國內學術界對相關研究機構專利申請問題的研究卻相對比較局限。現有文獻對研究機構專利申請的研究主要集中在企業與研究機構或者高校與研究機構的專利比較研究、管理體制、R&D投入績效以及政府資助激勵機制等方面[3],鮮有對研究機構專利申請的實證研究。本研究使用了來自國家知識產權局官方公布的研究機構申請專利的數據信息,選取時間起點為1985年專利法正式實施。由于2013年研究機構專利申請日截至10月31日,全年信息不全,所以本研究僅統計1985-2012年度的數據。本研究前期對相關研究機構專利申請數據進行了大量處理工作:1985-2012年我國研究機構申請專利共326 371件,排除申請人來自我國港澳臺和國外的專利41 421件,最終形成284 950件申請專利,即284 950件樣本作為本研究數據分析的依據。在整理申請專利特征信息時,由于數據缺失,有244件專利缺少技術分類的信息。

通過研究研究機構專利申請狀況的特征,一方面有利于了解我國研究機構專利申請的整體情況,另一方面可以幫助研究機構掌握目前專利申請的有關信息,從而提高專利申請的效率。由于我國各區域經濟實力、科技水平以及政策制定與實施存在著較大的差異的國情[4],在所研究的每個特征中,選擇專利申請量占比最大的部分,逐層深入,對研究機構專利申請的狀況進行研究,以期幫助政府、企業更好地了解研究機構專利申請現狀,以便采取相關措施,促進相關問題的有效解決。在完成以上數據篩選和處理過程后,由于本研究在特征分析時數據涉及區域劃分,所以,以中國社會科學院按經濟技術發展水平和地理位置相結合的原則,將中國大陸劃分為三大經濟區域,即東部沿海地區、中部地區和西部地區[5]。

一、研究機構專利申請特征分析

為了較好反映研究機構專利申請的特征,選取每個特征中專利申請量占比最大的部分,逐層深入,從研究機構總體專利申請狀況,到研究機構單獨申請專利的類型、區域、技術領域等作為變量,研究研究機構的專利申請特征。

(一)專利申請總量呈現逐年快速增長趨勢

研究機構申請專利數量在一定程度上能夠反映研究機構參與創新活動的積極性,同時在一定程度上反映了國家鼓勵創新活動的相關政策。研究發現,1985年我國正式實施專利法時,研究機構771個,申請專利數量1355件。截至2012年12月31日,研究機構數量增加至3286個,平均每年增長5.31%;研究機構申請專利量增加至28 767件,平均每年增長11.53%,超過研究機構數量的增長率。由此可見,研究機構申請專利的能力在不斷增加,見圖1。這符合我國近年來支持科研投入以提升創新能力的相關政策。如2006年研究機構專利申請量增長趨勢突增,恰逢2006年我國頒布了《我國中長期科技發展規劃綱要(2006 -2020)》,為了更好適應經濟和社會發展所帶來的挑戰,提升國家創新能力層次[6]。

圖1 研究機構1985-2012年度總體專利申請量變化

(二)單獨或合作專利申請數量呈上升趨勢

圖2 1985-2012年度研究機構單獨或與其他機構合作申請專利變化情況

研究機構單獨或與其他機構合作申請專利的狀況在一定程度上反映了近年來經濟和社會發展所帶來的因素影響研究機構本身體制改革[1]。在1985-2012年間,研究機構的體制經歷了一系列的分化和重組,使得自身在不斷變化的經濟與社會環境下求得生存[7]。隨著我國加入WTO,外商直接投資使得國內競爭環境更加嚴峻,企業需要不斷創新,以維持競爭中的地位,便開始選擇與研究機構合作。本研究發現,1994年以前,研究機構很少與其他機構合作申請專利,且自身申請專利數量也不多,1985年僅1142件,1994年也僅有2217件,平均每年增長6.8%。此時,研究機構單獨申請專利量占研究機構總申請量的84.3%,與企業合作申請專利量占比僅為11.9%。1994年之后,研究機構專利申請量開始逐漸增加,這與1993年《中華人民共和國科技進步法》加大科研投入提升創新能力密切相關。2002年中國加入WTO后,研究機構與企業合作增加,共同申請專利量開始迅速增長,從2002年的2165件增長至2011年最高16 353件,平均每年增長率20.2%,占當年研究機構總申請量的38.8%。且研究機構也在與企業合作中獲利,有更多的資金去開展其他創新活動,單獨的申請量也開始大幅增長。2002-2012年研究機構單獨申請專利平均每年增長率為15.3%,由于與企業合作申請專利增加,研究機構單獨申請專利量占比比1985年有了明顯下降,最低為2011年的53.7%,見圖2。

(三)發明專利申請量增長速度最快

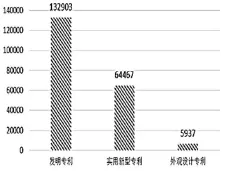

專利類型在一定程度上能夠反映研究機構申請專利的技術含量和市場價值[4]。為了研究研究機構本身專利申請的特點,本研究再次選取了研究機構單獨申請專利情況為變量,其組成情況見圖3。

圖3 1985-2012年度研究機構申請專利總量的類型組成

圖4 1985-2012年度研究機構單獨申請專利的類型變化情況

由圖3數據計算可知,研究機構單獨申請專利中,發明專利申請量最多,占總申請量的65%,顯著高于1985-2012年全國平均發明專利所占比率23.85%。其次是實用新型專利,占總申請量的32%。兩種專利申請量遠高于外觀設計專利(3%),主要是因為發明和實用新型專利的技術含量、市場價值一般高于外觀設計專利,研究機構相較于其他企業擁有更高的科研能力獲取這些價值,提升創新實力從而獲得有利競爭地位。

由圖4可知,發明專利和實用新型專利近年的申請量有顯著且快速的增加。1985-2012年,我國研究機構單獨申請的發明專利申請量從1985年的1205件到2012年的13 829件,平均每年的增長率為9.1%,實用新型專利申請量則從1985年的僅1件到2012年的6657件,平均每年增長率高達36.9%。

按照地理區域,本研究把我國劃分為東、中、西部,從區域的視角分析造成1985-2012年度總體專利類型分布與變化趨勢的原因。統計得知研究機構單獨申請專利的地域分布,見表1。

由表1數據可知,研究機構單獨申請專利中,東部的專利所占比率高達71%,這就說明東部專利申請的特征是影響科研機構單獨申請專利類型和數量總體特征的主要因素。因此,本研究將從東部研究機構單獨申請專利情況入手,分析研究機構單獨申請專利的總體趨勢。圖5為東部研究機構單獨申請專利的類型組成情況。

表1 1985-2012年度研究機構單獨申請專利總和的地域分布情況

圖5 1985-2012年度東部研究機構單獨申請專利總和的類型組成情況

由圖5可知,東部研究機構單獨申請專利中,發明專利占比最大,為64%,遠高于實用新型專利的31%和外觀設計專利的5%。由上文數據可知,研究機構單獨申請發明專利中,東部的發明專利所占比率高達75%,這就說明東部發明專利量的影響對整體研究機構單獨申請發明專利量的影響最大,超過了東部研究機構單獨申請發明專利量占其總體比例64%的影響,所以研究機構單獨申請專利的總體趨勢中,發明專利的數量最多,增長最快。由于發明專利著重點在于其本身的新穎性、創造性和實用性,且需要實質審查,申請難度大,申請周期長[8];而實用新型專利則更加注重在實際當中的應用,其技術水平較發明專利而言也相對要低一些,并且不需要實審,這就減小了申請難度,縮短了申請周期:所以我國研究機構申請實用新型專利量的增長率也有了明顯上升[9]。

(四)化學類發明專利申請數量占主導

由上文分析可知,發明專利申請量對于研究機構單獨申請專利的總體特征影響最大,為了進一步了解研究機構單獨申請專利的特征,本研究從研究機構單獨申請發明專利的技術領域來分析總體專利申請的特征。專利技術的性質、行業特征以及相應的技術發展狀況可以通過專利的技術領域較為準確地反映。根據2008年世界知識產權組織(WIPO)《世界專利報告》在FHG/OST/INPI對照表的基礎上提出新的《國際專利分類號與技術領域對照表》,將所涉及的申請專利劃分為5個大技術領域30個技術子領域,以方便研究國外在不同領域的專利申請狀況,見表2。研究機構單獨申請發明專利5個大技術領域的數量變化趨勢及組成情況,見圖6。

表2 世界知識產權組織技術領域分類

圖6 1985-2012年度研究機構申請發明專利的技術領域變化趨勢

圖7 1985-2012年度東部研究機構申請發明專利總量的技術領域組成

由圖6可知,化學類發明專利的每年申請量明顯超過其他4類,且化學類申請量從1992年起顯著增加,而機械工程、工具和電氣工程類的申請則在2002年后才有了顯著的增加。由計算結果發現,雖然電氣工程發明專利總的申請量遠不及化學類,但近年來增長迅速,每年平均增長率達11.6%,排在第一位。工具類申請量也有大幅增加,平均每年的增長率達9.6%,僅次于電氣工程。由此可知,東部對于研究機構單獨申請發明專利的特征影響最大。因此,本研究將從東部研究機構單獨申請發明專利的技術領域分布分析研究機構整體單獨申請發明專利的特征。東部研究機構單獨申請發明專利的技術領域組成如圖7。

由圖7可知,東部研究機構單獨申請發明專利的技術領域組成情況為化學(49%)、工具(20%)、電氣工程(18%)、機械工程(10%)、其他(3%),與總體情況基本一致,這符合前文所描述的東部對整體的技術領域組成影響最大。1985-2012年度東部研究機構申請發明專利的數量情況,見圖8。

圖8 1985-2012年度東部研究機構申請發明專利的數量

其中,申請量排名前四位的地點是北京(57 185件)、上海(19 636件)、江蘇(10 292件)、廣東(10 266件),四地占總量的75.7%。因此,這四地發明專利申請的技術領域組成是影響總體組成的主要因素,也就是說,四地化學類的發明專利申請量占比很大。從五大技術領域的子技術領域所屬行業可以看出,工具類中的環境技術和電氣工程類的電氣機械設備及電能均屬于制約工業發展的瓶頸行業,而計算機及半導體均是核心、高附加值的行業,聲像技術和通信則是廣東等省份的支柱產業。因此,電氣工程類和工具類的發明專利申請量近年來增長迅速,增長率名列第一(11.6%)、第二(9.6%)。而機械工程中,其子技術領域中的發動機、機床、熱處理等都是我國技術不成熟、未能掌握核心技術的行業,并且原子核航天類的行業因為投入巨大,技術攻關難,所以機械工程整體申請的增長率(7.3%)不及其他類別。從化學類的子技術領域可看出,大多行業目前均是我國的支柱產業,技術發展成熟,因此申請量大,但隨著我國技術重心的轉移[10],化學類的增長率(9.0%)逐漸減小。

二、結論與啟示

本研究從研究機構申請專利的視角出發,通過分析1985-2012年度研究機構與其他機構合作申請專利以及申請專利的數量、類型、區域、技術領域等得出以下結論: (1)研究機構總體專利申請在1985-2012年間能夠穩定持續地高速增長,這在一定程度上得益于國家一系列政策和法律的支持[2];(2)研究機構單獨申請量占研究機構總的申請量比例最大,并且研究機構與企業合作申請專利量近年在快速增長;(3)在研究機構單獨專利申請中,發明專利數量多于實用新型專利和外觀設計專利,這有別于企業專利申請的特點,但類似于各類機構平均的專利申請特點;(4)研究機構單獨申請發明專利中,東部申請能力最強,申請量最大,這與東部經濟發達、產業轉移等因素有著較為緊密的聯系[6];(5)研究機構申請發明專利中,化學類的申請量占比最大,接近50%,但電氣工程類的申請增長最快。

基于上述結論,我們得出以下啟示:第一,繼續積極推進研究機構專利申請,提高專利申請的綜合能力,促進各區域研究機構專利申請的均衡發展。雖然近年來研究機構申請專利的數量大幅增加,但是我國研究機構在經歷一系列制度上的改革后,新的運營模式與管理架構會使研究機構面臨新的適應性問題,研究機構在與企業合作的基礎之上,還需要均衡其內部的發展[11]。第二,我國東、中、西部地區研究機構申請專利的能力差異較為明顯,尤其是發明專利的申請,其技術水平要求更高,更加體現新穎性、創造性和實用性。由于我國目前尚處在轉型經濟之中,地區經濟發展水平參差不齊,經濟發達的地區人力物力充裕,并且外商直接投資又為其創造了更多的競爭機遇,因此研究機構的創新能力要明顯強于經濟落后的地區。但是,國家對經濟落后地區創新活動的鼓勵政策以及加大對落后地區研究機構的投入,如西部大開發戰略,會顯著促進其專利申請的增長。第三,我國研究機構發明專利申請的技術領域分布不均衡,近一半集中在化學類,而真正高附加值、核心技術所集中的行業申請量還有待提升,因此我國需要加大技術重心轉移的力度,鼓勵發展技術尚不成熟的領域。

[1]閆金秋,董瑾.外商直接投資對中國區域技術創新的影響:基于我國3種專利申請量的分析[J].科技進步與對策,2007,24(11):173-176.

[2]欒春娟,侯海燕.中國“拜杜法”對中國學術機構專利申請的影響[J].科技管理研究,2010,30(10):128-129.

[3]李娟,任利成,吳翠花.科研機構、高校、企業R&D支出與專利產出的關系研究[J].科技進步與對策,2010,27 (20):103-108.

[4]范柏乃,余鈞.資源投入、區域環境對高校技術轉移的影響:基于1994-2009年我國省級面板數據的分析[J].科學學研究,2013,31(11):1656-1662.

[5]王元地,胡諜.中國企業質押專利特征分析[J].科技進步與對策,2015(8):108-112.

[6]欒明.高校專利技術轉移與自主創新[J].科學學研究, 2007,25(z1):57-59.

[7]王元地,朱容嬌,祁云茹,等.基于技術知識屬性的中國企業外部技術選擇的現狀和特征識別[J].科學學與科學技術管理,2014(10):77-84.

[8]饒旻.高等院校專利申請狀況對比分析[J].技術與創新管理,2008,29(2):164-167.

[9]郭東妮.中國高校技術轉移制度體系研究[J].科研管理, 2013,34(6):27-28.

[10]王元地,柳美君,馬倩雯,等.我國高校戰略性新興產業專利許可研究[J].研究與發展管理,2015,27(4):130-138.

[11]王珍愚,縱剛,汪正虎,等.我國高校知識產權管理問題成因與改進[J].科學學研究,2012(10):1488-1493.

G306

:A

:1671-9476(2017)01-0116-04

10.13450/j.cnkij.zknu.2017.01.26

2016-07-17;

:2016-09-26

李中慧(1991-),女,河南周口人,碩士研究生,研究方向為技術創新及知識管理。