有機(jī)化學(xué)“拼中學(xué),學(xué)中拼”教學(xué)研究

程文娟

高中化學(xué)必修模塊的《有機(jī)化學(xué)》一章,從生活中常見的有機(jī)物入手,要求學(xué)生了解有機(jī)化學(xué)中最基本的知識,并形成深入學(xué)習(xí)的欲望。這一章第一節(jié)內(nèi)容是最簡單的有機(jī)化合物——甲烷。如何能讓學(xué)生更好地認(rèn)識甲烷的結(jié)構(gòu)、性質(zhì),從而對后續(xù)有機(jī)物的結(jié)構(gòu)、性質(zhì)的學(xué)習(xí)起到支撐作用?如何能夠讓學(xué)生更容易、有趣地學(xué)習(xí)該部分的內(nèi)容?

美國教育學(xué)家杜威提出“做中學(xué)”理論,他認(rèn)為兒童有從事各種活動的本能,“做”的本能最重要,兒童從“做”中學(xué)習(xí),改造其經(jīng)驗(yàn)結(jié)構(gòu)。基于此,筆者提出的“拼中學(xué),學(xué)中拼”的教學(xué)模式。在“拼中學(xué),學(xué)中拼”的教學(xué)中,用一根牙簽或木棍代表一對共用電子、共價(jià)鍵,從而幫助學(xué)生理解、想象、掌握有機(jī)反應(yīng)的特點(diǎn),同時(shí)寓教于樂,更好地激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)的興趣和激情。

一、預(yù)中拼——抽象結(jié)構(gòu)實(shí)物化

讓學(xué)生在課前預(yù)習(xí)相關(guān)內(nèi)容,復(fù)習(xí)甲烷的分子式、電子式、結(jié)構(gòu)式,并用身邊的材料拼裝成甲烷分子模型,在課堂教學(xué)時(shí)用以展示和交流。雖然學(xué)生已經(jīng)學(xué)習(xí)過甲烷的分子式、電子式和結(jié)構(gòu)式等知識點(diǎn),但該知識點(diǎn)在課本上只以平面的方式展示,而甲烷分子是正四面體的立體結(jié)構(gòu),因此,學(xué)生通過“預(yù)中拼”,不僅獲得了書本預(yù)習(xí)的“平面”視覺感受,也從分子模型的拼裝中獲得對立體的視覺感受,更立體地認(rèn)識甲烷分子的結(jié)構(gòu),從而為后續(xù)學(xué)習(xí)甲烷的性質(zhì)做好鋪墊。

二、拼中學(xué)——立體結(jié)構(gòu)成像化

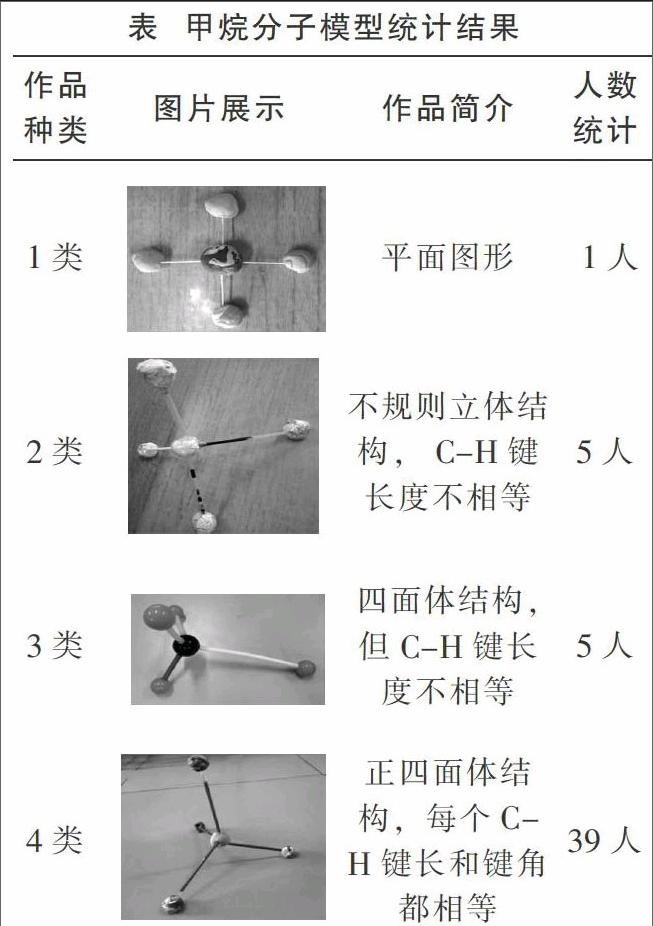

在堂上展示學(xué)生課前預(yù)習(xí)時(shí)拼裝的甲烷分子模型(分子模型見表),讓學(xué)生相互交流,在交流討論中進(jìn)一步掌握甲烷分子的正四面體結(jié)構(gòu)。

通過對分子模型的檢查,發(fā)現(xiàn)大部分學(xué)生都能夠認(rèn)真閱讀教材內(nèi)容,拼出正確的甲烷分子模型。通過課堂的展示交流,學(xué)生明確兩個(gè)原子間的“木棍”代表化學(xué)鍵,兩個(gè)化學(xué)鍵之間的夾角稱為鍵角,學(xué)生利用量角器對鍵角進(jìn)行測量,得出“甲烷的鍵角基本相同”的結(jié)論。學(xué)生通過課堂“拼中學(xué)”,相互交流,正確認(rèn)識了甲烷分子 “正四面體”結(jié)構(gòu),認(rèn)識了有機(jī)化學(xué)中“結(jié)構(gòu)決定性質(zhì)”的重要思想。

三、學(xué)中拼——微觀反應(yīng)透明化

讓學(xué)生觀看甲烷和氯氣取代反應(yīng)視頻,記錄實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,并以四人小組為單位,討論、推測反應(yīng)的生成物,通過分子模型的拼裝表示反應(yīng)過程。該反應(yīng)的生成物之一為一氯甲烷,而一氯甲烷常溫下為氣體,因而無法解釋反應(yīng)視頻中“試管壁出現(xiàn)油狀液滴”的現(xiàn)象。因此,讓學(xué)生從甲烷分子結(jié)構(gòu)角度思考,該反應(yīng)是否還有其它生成物,并通過分子模型的拼裝進(jìn)行表示。學(xué)生根據(jù)提示信息,在拼裝模型時(shí)發(fā)現(xiàn)“四個(gè)C-H鍵完全相同,都可以斷開”,并推測、拼裝出所有生成物。通過師生共同交流,最后確定該反應(yīng)的生成物為一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷和氯化氫。較之于傳統(tǒng)的理論教學(xué),學(xué)生通過親自動手拼裝分子模型,將微觀反應(yīng)“透明化”,更具體形象地理解反應(yīng)的過程以及反應(yīng)物和生成物的結(jié)構(gòu),教師也更容易發(fā)現(xiàn)學(xué)生“思維暗箱”的誤區(qū),從而能夠及時(shí)給予提示,糾正學(xué)生的錯(cuò)誤。

四、拼后書——有機(jī)反應(yīng)符號化

讓學(xué)生書寫甲烷和溴蒸氣發(fā)生取代反應(yīng)的化學(xué)方程式。學(xué)生通過前面的“拼中學(xué)”過程,已經(jīng)理解、掌握了甲烷取代反應(yīng)的原理,能夠較好地書寫甲烷取代反應(yīng)的方程式。

對于初學(xué)有機(jī)化學(xué)的學(xué)生,“拼中學(xué),學(xué)中拼”學(xué)習(xí)模式能夠提高其學(xué)習(xí)興趣,發(fā)揮其學(xué)習(xí)的主動性;通過“預(yù)中拼”“拼中學(xué)”“學(xué)中拼”“ 拼后書”的遞進(jìn)式學(xué)習(xí)過程,將有機(jī)反應(yīng)的過程立體化、可視化、過程化,讓學(xué)生更好地掌握甲烷的結(jié)構(gòu),了解甲烷性質(zhì)特征反應(yīng)。