課堂聊書,優化群體閱讀效果

梁文菁

【摘要】近年來,初中義務教育階段學生的課外閱讀處于“興趣低、量不足、范圍窄、環境差”的狀態。本階段,學生受同齡人,尤其是班級學伴的影響遠超于教師和家長。基于以上兩點,以“團體動力學”理論指導群體閱讀,采用“課堂聊書”的形式,開展初中課外閱讀模式的實踐,促進閱讀個體的分享交流,以團體動力激發學生的閱讀興趣和情感體驗,最終實現群體閱讀效果的最優化。

【關鍵詞】團體動力學;課堂聊書;群體閱讀

【中圖分類號】 【文獻標識碼】A

在應試壓力的影響下,家庭教育或學校教育,都側重于語文學科的工具性,而看似對考試“無用”的課外閱讀,大多選擇了“靠邊站”的忽略,又或是“喊口號”的重視。事實上,大量的課外閱讀,才是提高學生綜合語文素養的關鍵和根本。把課外閱讀引入課堂,拋棄功利的應試教學方式,以課堂聊書的形式,在班級中開展群體閱讀交流,增強閱讀的內聚力,最終促進學生個體的閱讀能力發展。

一、應用團體動力,開展群體閱讀

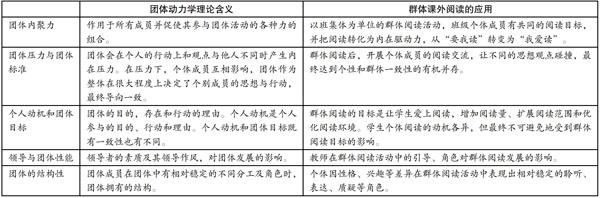

團體動力學基本理論的主要內容有五個方面:團體內聚力,團體壓力與團體標準,個人動機和團體目標,領導與團體性能,團體的結構性。該理論的應用性是它的突出特征,研究團體動力學,是為了促進團體的功能,發揮團體的作用。結合初中課外閱讀現狀,我們嘗試把團體動力學理論應用到課外閱讀課堂模式的實踐。筆者把團體動力學的五個方面內容應用到以班為團體開展的群體課外閱讀中,下表展示了兩者的對應關聯:

從表格可得,團體動力學理論應用到初中學生課外閱讀活動中,是把學生的閱讀行為從個體轉化為群體。個體閱讀行為具有隨意性,在閱讀量、閱讀范圍和閱讀深度上難以估量。群體閱讀就是利用團體動力效應,讓學生在某一個時段里閱讀同一部作品,在教師的引導下,采取適當形式在課堂上開展個體交流,達到營造良好閱讀環境,增加學生閱讀量,擴大閱讀范圍,提升讀后思考的目的。

群體閱讀課與常規課堂教學相比,具有更自由隨意的交流環境,而非教師嚴格按照教案走教學程序。課堂定位以學生為主體,聆聽真實的閱讀感受,注重閱讀的審美功能和人文性質,建立文學作品與現實生活的關聯,而非定位在該作品的講授。基于以上特點,群體閱讀課可以運用課堂聊書的形式。

二、開展課堂聊書,實現深入對話

聊書和教書,都屬于群體行為,兩者的主要區別:一是課堂聊書目標內容的非功利性。二是課堂聊書中,看似松散的教學組織下教師的引導和個體成員之間的對話。前者是課外閱讀的文學作品性質決定的,文學作品的思想性、綜合性、人文性,決定了閱讀者在閱讀過程中應該收獲精神愉悅,而非壓迫感和任務感。因此聊書課堂,應該是自由隨意的話題交流,而非考試要求的技術性、簡單性和工具性的知識培訓。后者是由“聊”的本質決定的。“聊”是不同對象間閑談。談,就要有不同的個體和交流。既然閑談,就無須環環緊扣的教學步驟。教師只需提供話題、引導、點撥,不應成為課堂的主體和權威。

要實現群體閱讀的有效性,課堂上可以聊點什么呢?

(一)聊點圖像

閱讀過程中,最能激發閱讀個體興趣的,是作品的情節。通過閱讀文字,精彩跌宕的情節在個體頭腦中轉換成情境畫面,在心理上產生圖像構建來協助理解。這也正是文學作品引人入勝之處,文字能引發想象,在無限的想象空間中,閱讀者走進作品,實現個體與文本的對話,不僅再現文本構建的場景,還融入了閱讀者對文本的獨特理解,實現對文本的再加工。

課堂聊書中聊點圖像,能夠激發學生的聊書興趣,營造熱鬧的課堂氣氛。更重要的是,聊圖像能夠幫助“圖像化”能力較弱的學生形成這種自覺。通過不同個體的發言,它能夠幫助、喚醒能力較弱的學生進入構建畫面,鍛煉該部分能力。

色彩、圖像,能夠給閱讀個體帶來強烈沖擊,而沒有標準答案,只有鮮明個性的聊書內容,能令個體之間相互影響,在群體的交流當中激發、促進,從而突破個人閱讀相對封閉的局限。

(二)聊點疑惑

安徒生曾說過“當我在為孩子寫一篇故事的時候,我永遠記得他們的父親母親也會在旁邊聽。因此我也得給他們寫一點東西,讓他們想想。”由此可得,不同年齡階段,閱讀個體對同一文學作品的理解會有所不同。

初中學生閱讀文學,必然因智力活動、生活體驗、心理特點等因素,對作品產生不同的疑惑。組織課堂聊書時,不妨讓閱讀個體談談在閱讀過程的疑惑。對群體里相對集中的疑惑,教師進行適當的引導,啟發個體思考。同時課堂上對部分疑惑采取開放態度,敢于留疑,做好記錄,鼓勵他們在不同年齡、不同時間重讀作品,觸發不同的閱讀感受。以《朝花夕拾》為例,學生在閱讀后會有較多疑惑,如:

《無常》半懂不懂,是不是與封建迷信有關?

《狗貓鼠》中為狗貓鼠大費篇章,肯定有更深用意,應該是把它們當人寫,但是太隱晦,不太明白。

《無常》寫的是鬼神,作者語言中帶有諷刺,肯定是借此表達一些意思,但不明白。

……

以上的疑惑看似各異,但都集中在《朝花夕拾》顯著特點:思辨性和批判性。教師針對這部分疑惑,引入《朝花夕拾》部分篇章的議論句以及寫作背景,讓學生了解后再重讀解惑。

(三)聊點生活

文學作品的價值,不僅在于形象生動地反映主人公的喜怒哀樂和生活經歷,更在于能跨越時空,對現時的閱讀者給予生活中所需要的引導和影響。課堂聊書其中一個內容和目標,就是建立文本與生活的“聯結”。

一些膾炙人口的文學作品,如果僅停留在聊情節聊圖像,未免會讓學生覺得欠缺熱情,欠缺思維的提升空間。讓學生感受到文學作品的魅力,感受到它并不僅是特定時代下特定生活的反映,就要有意識地構建它與現今生活之間的“聯結”。例如《安徒生童話》,學生在學齡前就對其故事情節非常熟悉,以《丑小鴨》為例,我們用以下聊書話題,建立童話虛構與生活現實的“聯結”:

某種程度上,你覺得自己和丑小鴨有沒有相似的地方?表現在哪些地方?

生活中你有沒有遇到過像嘲笑、鄙視丑小鴨的母雞、貓、鴨子那樣的人,你有沒有也充當過這樣的角色?

有人說,丑小鴨最終成為天鵝,根本原因是它本來就是天鵝的孩子。你認為這個結論對不對?請談談你的理由。

假如你是丑小鴨,你會選擇留在鴨群還是出走?

課堂上以話題開始“聯結”引導,能夠喚醒學生的意識,文學作品確實存在虛構,但它與現實生活密不可分。通過聊書,閱讀個體可以實現看生活,看自我,同時也看群體中的同輩,讓學生明白到,在課外閱讀的路途上,他們并不孤獨。

(四)聊點共性

課堂聊書往往以單本閱讀(某一部作品)為切口,圍繞該作品進行群體閱讀的交流,但在聊書內容中,可以通過設置話題,從單本閱讀向同類閱讀輻射,開闊學生的閱讀視野。

類似的話題,就是圍繞作品的共性,建立從單本作品閱讀到同類作品閱讀的關聯。在群體交流的過程中,學生不僅對單本作品進行了分享,同時也獲取了與該作品相關的新作品信息,激發閱讀新作品興趣,把握同類作品的閱讀方向,擴大課外閱讀面。

三、展開聊書流程,探索課堂實踐

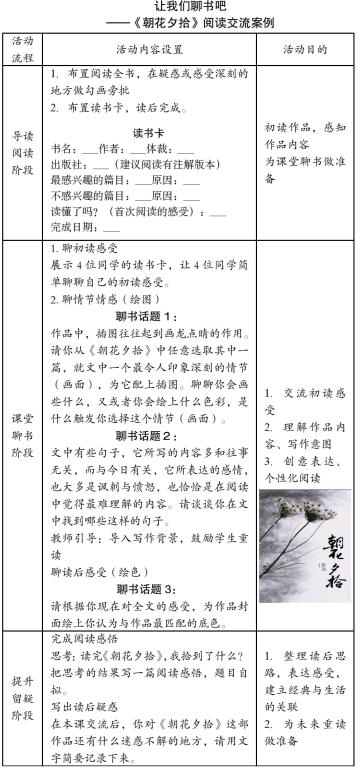

“聊”隨意自由,讓課堂聊書沒有固定的模式,但它會有相對固定的流程:導讀——閱讀——交流——延伸。筆者以《朝花夕拾》的完整聊書設計為案例,進行相應說明。

筆者設計該案例的立足點,一是抓住該書的特點(難,有特定的時代背景);二是設計了創意表達活動,調動閱讀興趣;三是與現實生活相聯,體現了閱讀經典的意義。

課堂聊書,目的是營造集體閱讀的良好氛圍,激發學生閱讀文學名著的興趣。在設計活動過程中,需要根據不同文學作品的特點定出相對的聊書話題,沒有固定的模式,但是有相對穩定的流程。同時,立足于學生現有的閱讀水平和感受,鼓勵他們聊出心聲,稍作點撥。教師無須把名著講深講透,把讀懂讀透的機會留給未來,留給學生。

四、結語

課堂聊書,是基于團體動力學理論初中課外閱讀模式的實踐應用,目的在于開發同輩群體資源。借助課堂聊書,讓閱讀個體之間相互影響、改變個別學生的閱讀和思維惰性,在聊書流程下實現學生之間的對話、師生之間的對話,學生與文本的對話,讓閱讀回歸到閱讀個體的心靈感受和精神思索。最終改善閱讀生態,讓學生廣泛閱讀,深入閱讀并愛上閱讀,收獲人生寶貴財富。

參考文獻

[1]申荷永.團體動力學的理論與方法[J]南京師范大學學報,1990(1).

[2]丁麗娜.初中生與名著閱讀教學研究[D].長春:東北師范大學,2007.

[3]楊華云.用聊書拓展語文教學模式[J].江西教育, 2010.

(編輯:張馳)