如何引領學生進行知識自主建構

——以《間隔排列》一課為例

胡 靜

(江蘇省南京市江寧區岔路學校,江蘇南京 211100)

引言

建構主義認為,學習不是由教師把知識簡單地傳遞給學生,而是建構知識的過程。深度學習作為學習者追求的一種目標狀態,成為廣大教育專家和一線教師們研究的熱點話題。回顧自己平時教學的情況,更多的是沒有放手讓學生真學、深學,學得假、學得淺。當我更多地關注“學生的深度學習”,并以此為思考進行研究時,取得了較好的效果。下面就我上的一節展示課《間隔排列》為例,談談自己在引領學生深度建構知識的幾點成功做法。

一、順應認知起點,定位新知“銜接點”

《間隔排列》是三年級上冊教材安排的第一次探索規律的活動,主要探索一一間隔排列現象中隱含的簡單規律。就學生而言,他們在日常生活中經常會接觸到一些間隔排列的現象,對于間隔排列已有了一定的感知。課一開始,我用孩子們喜歡的穿糖葫蘆的情境出示兩種排列,它包括了間隔排列的兩種基本情況,即兩端相同和兩端不同,目的是幫助學生從整體上感知“間隔排列”是什么樣的現象,從中找出相同點和不同點,初步認識“間隔排列”,為接下來的知識建構深度奠定了基礎。

二、基于理解,串聯思維“發散點”

上面案例中,我對教材進行了一定重組和改編,這里我不再一味地按照傳統教學觀察例題兔子樂園圖,引導學生發現規律,而是通過用軟磁板上自己創造一一間隔排列的“作品”。有了前面經驗的喚醒,孩子們的思維被打開,連八分音符和四分音符一一間隔現象都被創造出來了。這一活動的設計實現了學生從具體現象到“符號化”的創造表達,積累了研究活動的現實研究材料,通過對這些創造出來的“作品”進行分類,探究數量上的奧秘,學生自然而然、水到渠成地探究出一一間隔排列的物體的規律。

任何有意義的學習都基于理解之上,這種“意義”來自學習的過程,并在過程中理解、生成和建構[1]。同組的兩種物體為什么都相差1個?數量相差1是不是規律?在初步發現間隔排列的兩種物體數量關系的基礎上,引導學生進一步探討其中的原因,明確規律。

三、回歸學科本源,豐盈結構“生長點”

在小學數學教學中,比較也是重要的思維方式,運用比較思維,能使學生深化對數學概念的理解,不斷積累數學活動經驗,感悟數學思想,提高思維的靈活性和創造性。在《間隔排列》一課中,當學生對間隔排列的規律模型建構后,我又引導學生將兩道習題進行對比,“20只小兔站成一排,每相鄰兩只小兔中間有一個蘑菇,一共有多少個蘑菇?”“把20塊手帕像上面那樣夾在繩子上,一共需要多少個夾子?”兩題進行比較:題目都告訴我們“20”這個條件,為什么結果不一樣?學生發現:把“20”作為兩端物體和中間物體,結果是不一樣的,從而加深對規律的應用與同化。

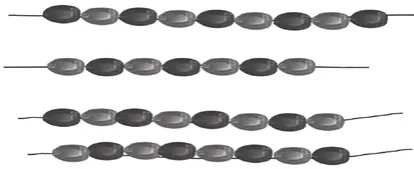

緊接著通過串珠子的游戲,用4粒黃珠子,和紅珠子組成一一間隔排列排成一行,紅珠子可能有多少個?通過小組合作,畫一畫、比一比、說一說,進一步加深對兩端相同和不相同的間隔排列的兩種物體數量關系的認識,鞏固了建構的規律模型。學生興趣盎然,很快在小組中得出四種穿法(如圖 1)。

圖1

“如果穿成一串圍起來,還是一一間隔排列嗎?如果不是怎么讓它成為一一間隔排列?”層層遞進的追問,有意無意地滲透了封閉圖形的一一間隔的數量關系(如圖2),不僅是對學習內容的有效拓展,更激勵學生靈活運用數學知識,舉一反三,發散思維,領會“化曲為直”的數學思想方法,為后續學習打下基礎。

圖2

結語

真正能夠促進學生深度學習的好課堂,我認為應該是用自主學習的成就感吸引學生,用合作學習的豐富體驗吸引學生,用探究學習的神秘感吸引學生,用學習中的情感交際吸引學生,用“不會”到“會”的成功體驗激勵學生。

[1] 徐建文.從兒童“自己”的思考出發[J].教育研究與評論(小學教育教學),2011,(10):8-11.