為什么—我對這片土地愛得深沉訪尚義縣石井鄉中心小學教師尚敬華

■本刊記者 張彥娟

這里,有一條長長的線,遙遙地牽著兩個地方,一頭,是張家口的偏遠鄉村,一頭,是邢臺老家,每一年,她都會往返于兩地之間,來回奔波。

記者問她,邢臺老家離那個地方有多遠?

她說,具體我也不清楚多遠,有人告訴我說有600~700公里,每次需要先從邢臺坐汽車到石家莊,再坐晚上八點多的火車,坐一晚上夜車,到第二天早晨六點半到張家口,等到早上八點半才有到學校的汽車,大約坐車3~4小時到學校附近,再步行5里地到村里的學校。

這個遠在張家口壩上地區的小小學校,是怎樣牽動著這個年輕人的心,讓她一年一年地輾轉趕去,不管多艱難,也不舍得離開?

“在異地他鄉生根發芽”

“壩上的冬季天氣特別寒冷,春季狂風沙塵漫天飛,到五月份還感覺不到春天的到來。特別是剛到尚義那年的冬天,動輒就是零下20多度的天氣,滴水成冰……”

張家口的冬天有多冷?這是尚敬華剛來到這里時,眼里看到的當地的景象。

尚敬華畢業于河北工業大學,老家在邢臺,原在石家莊工作。2011年,她參加全國特崗教師招聘,那一年,她被分配到尚義縣石井鄉中心小學任教。從此,她與教育開始結緣。

回憶起最初的日子,尚敬華至今還印象深刻。這里的苦,除了環境的艱苦外,還有壩上的天氣和飲食的不習慣造成的困難。

當她從邢臺來到千里之外的后石莊井村后,由于水土不服,開始的兩個月吃什么吐什么,嚴重的時候還吐出血來。那時,她開始猶豫了。這里風沙又大,吃的又不習慣,她覺得是不是自己不適合這兒。是她的學生一次次感動了她。記得有一次,她實在撐不住倒下了。本來就教了一個班,結果全校孩子們都來了。當知道老師是因為吃不下飯而不舒服時,有的孩子說:“我們打了飯,在您宿舍吃,您看著我們吃,您不就有食欲了嗎?”聽到孩子稚氣的話語,她就想哭,她當時想,我得做點兒什么,要不太對不住孩子們了。

在這舉目無親的異鄉之地,孩子們用他們最簡單的方式,給了她最真誠的愛。隨后的日子里,孩子們還會時不時來看望老師,還寫信給她,讀著那些質樸的話語,她被孩子們的純真深深地打動了……

時間到了2012年8月,那個時間,是她生孩子休產假才兩個月時,學校的孩子們因為好長時間見不到她,就多次給她打電話,發短信,說老師好想你,什么時候回學校?她被這份想念牽動了。放心不下即將開學的孩子們,剖腹產后2個半月,她就帶著55歲的婆婆何建花和尚在襁褓中的嬰兒,從老家邢臺千里迢迢一路轉車提前來到學校給學生們上課了。“孩子小,兒子在石家莊上班,為了不影響她教書,我就跟著她來了。”婆婆何建花說。老人第一次來壩上,由于水土不服,兩個月后病倒了。婆婆在縣醫院勉強住了一周后,身體稍微好了點,就跟著兒媳婦回學校了。鄉親們念叨:“多好的老師啊,為了我們的孩子,一家人在這里受罪!”

就是在那年的10月,下了場大雪,那是張家口壩上部分地區遭受的五十年不遇的暴雪。尚敬華說,這么大的雪,她從未見過。

那天清晨起來,一開門推不開,雪都厚得到窗戶那兒了,一晚上就成那樣了。石井鄉一夜之間雪下到了膝蓋以上,足足有70多厘米深。當時正趕上周末。平時一到周末,這么大學校,就她一個人。那時,只有婆婆和才四個多月的孩子陪著她。由于道路停運,學生只好停課,不上學了。在學校這十多天里,她陷入了困境。沒有水喝。一下子氣溫驟降到零下30度,學校的水管都凍了,就化雪水來維持。沒有暖氣。作為一個從小在城市長大的孩子來說,她只能自己學燒爐子,沒有煤,她去弄煤,宿舍離炭屋就100米遠的路,平時只需10分鐘,但在暴雪寒風下,剛掃出來的路面又被雪覆蓋了,就這樣她深一腳淺一腳,用了足足兩三個小時才弄到一點煤。沒有吃的,儲存的東西很快吃完了,整個村子只有一個小賣部,平時就貨源很少,遇到這樣的惡劣天氣,商品早早的被買空了,沒蔬菜連方便面、掛面也沒有,只剩下了一只雞。當她拖著沉重的腳步回到宿舍時,看到村民竟趟著齊腰的大雪給她送來了熱騰騰的饅頭!他們對尚敬華說,尚老師,為了我們的孩子,讓您受苦了!尚敬華眼睛一下子濕潤了。鄉親們的話溫暖著她,抱著孩子,坐在宿舍里的爐火旁,她想,一定要堅持下去。

后來,2012年11月時,因邢臺老家實在離不開人,婆婆回邢臺走了。自己一個人帶著孩子怎么辦?一周后,尚敬華的親姐姐又來了,從邢臺老家來幫妹妹帶孩子。為幫她,姐姐在這里度過了整整一年的時光。親人們的接力支持,給了尚敬華留在這里的連綿不斷的力量。看到尚老師這樣教書,學校里的同事們提起這事來也感動不已……

起初,尚敬華也打算特崗教師三年服務期滿后,就回石家莊工作。而在日積月累與孩子們的相處中,付出越多,越有感情。

“能做多少做多少,能改變多少改變多少”

走進石井鄉中心小學,幾排平房伸展在天宇下,校園里寂靜無聲。這里地方大,人少。現在,全校一至六年級才有45個孩子,教課的老師有15名。校園坐落在村邊上,顯得是那么空曠,靜謐。

每天,尚敬華老師就在宿舍、教室兩點一線間忙碌著。

這幾年時間里,她親眼見證了學校的變化。最初剛來時,學校只有一些上了年紀的老教師,衣著破爛的不足百名學生,幾間破舊的磚瓦房。而現在,學校很多地方都變了,無論硬件設施還是軟件設施可以說都發生了翻天覆地的變化。

而至今她還記得最初的觸動。尚老師說:我今年30多了,我上小學時都有樓房,實驗室。走到這兒,新千年的孩子,以前都沒見過打印機。雖都在河北省,卻差別很多。當時她就想,要盡自己所能改變點兒,即使不一定改變多少,也能做多少做多少。

學校缺年輕老師。當初,她一來校長就讓她教四年級,校長說:你帶個大班吧。尚敬華嚇一跳,得多大啊,一看,12個人!

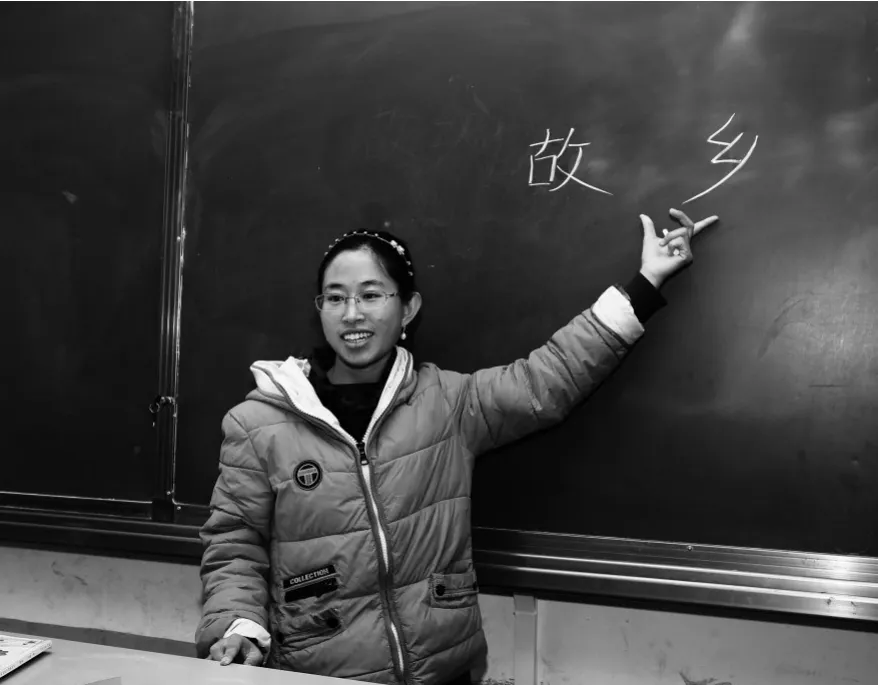

本來,尚老師是學計算機的。來到這里后,學校缺語文老師,她就帶語文;缺英語老師,就教英語;缺音樂老師,也順便唱唱歌……就這樣,她教過語文、英語、微機、品德與社會等。從2011年以來,她一直教著語文。本不是學語文的她,工作中,覺得知識還是不夠用,2015年,她又以一名理科生的身份成功考取了河北師大語文方向的在職研究生。她說,作為語文老師,要提高自己的語文素養。

她一直就是這樣一個要求自己不斷學習和提升的人。這些年來,她從未停止過前行的腳步,她說,她“一直在路上”。

在成為學校語文組教研組長后,尚敬華又通過言傳身教,帶動一批青年教師迅速成長起來。學校有兩名教師分別在尚義縣語文、英語優質課比賽中獲得特等獎、一等獎,取得了張家口市一等獎等,打破了學校參賽只得末等獎的局面。同時,尚敬華將學校的英語教學成績從全縣倒數第一提高到正數第一……

因事跡突出,2014年,她被省教育廳評為河北省“感動鄉村”優秀特崗教師。在2016年,又被評為“美麗河北最美教師”。

這幾年來,她獲得的榮譽越來越多。而她,從未懈怠過。

“有這么好的學生我還想走嗎?”

眼前的尚敬華老師,留給記者最鮮明的印象,就是兩個字:黑、瘦,臉一看就是曬黑的。這里中午日照強,幾年時間,初來時那個有著白皙皮膚的小女孩變成了如今黑黑瘦瘦的樣子。

壩上當地的主食是莜面、土豆、山芋。冬天一天就兩頓飯。她一直吃不慣。因為吃不好,1.6米左右個子的她,從原來在石家莊時的120多斤,瘦成了只有80多斤。年輕女孩子,正是愛美的年紀,記者留意到,她頭上戴著發夾,胳膊上還戴著一條小小的手鏈,而細想起來,她寧肯被曬黑,也要留在這里,天生愛美的女孩,為了留在這里不要美了,這又是一種怎樣決絕不顧的舍棄?

尚老師跟記者說起石井時,一說就是“我們這里我們這里”,她是真真正正把這里當成自己的另一個家鄉了。

她說,因為條件艱苦,這里缺老師。老教師居多,年輕老師少,女老師少。學校孩子們只見老師走,不見老師來。

記者了解到,石井鄉小學是寄宿制學校。輻射石井鄉13個行政村。當地的鄉親們都是以種地為生,這些年,就像許多地方的農村一樣,這里越來越多的人外出打工,有一些村子成了空心村。在這所學校里,就有一半是留守兒童。這里的孩子們,普遍生活不易。孩子們中,有的跟著爺爺奶奶,有的是單親家庭的……他們,就像當地撒在地里的草籽,隨處漫長著。

時至今日,尚老師說她也忘不了一個情景。她記得,以前有過一個學生,是別的班的,當時是上的二年級,大冬天天寒地凍就穿著單鞋,沒穿襪子,鞋子前面大拇指那兒露著腳趾頭。她看見了招呼孩子:“咱過來換雙鞋!”孩子說:“老師我沒有。”

還有個男孩,那是她教五年級時班里的學生。孩子跟著姥姥生活。在班里,孩子就聽尚老師的,遇到問題了說我找我們尚老師去。五年級的孩子,知識只有一年級水平。看著這個孩子,她心痛地想過,要是我早來兩年,也不會這樣!她覺得,有些孩子缺母愛,而她會把母親的愛給孩子們。

采訪時,尚老師說得最多的,是孩子們的好。她眼里,處處是孩子們的好。

記者看到,孩子們和尚老師之間,有一種天然的親。孩子們圍在她身邊,笑笑地叫她老師老師,親昵地靠著她,笑起來那么開心,而用尚老師的話說就是:主要是我的學生對我好。

她說,雖說自己是老師,但她跟著孩子們學了好多東西。孩子們告訴她好多當地的農作物,像紅土豆,像胡麻一年一熟,還有,這里只產不結玉米的玉米桿,是專用來喂牲口的……到現在,她知道了好多。她從小到大沒生過爐子,孩子們第一次教她,第一次點著時,整個屋子煙都滿了。其實他們好多活兒在家也不會,但卻在學校里和老師一起干得熱火朝天。她記得從操場那兒運煤,用排子車,孩子們給她推著;暴雪中有男孩子幫著拎水;沒菜時孩子們給送來蘿卜……她告訴記者,孩子們為我所想的,在我心里其實遠遠超過了親情。

她說,孩子們知道學習。要是哪次成績不好了,會說老師我對不起你,下次我要考高點兒。她總覺得要對得起孩子們的上進心。每次快考試了,她自己比孩子們還緊張。

她說,孩子們跟我特別親。有個孩子現在到縣里上初三了,只要回來就找我玩兒,只要放假了就回來了。逢著過節、她生日,總有孩子陪著她過。放假了,她那個小小的宿舍里總會有孩子來,有孩子們歡快的笑聲……她自問過,這些深深的感情,怎么放下?

所以,這些年,就是最累最苦的時候,她都沒放棄過。

在自己的一篇博客中,尚敬華這樣深情地寫道:我曾做過思想斗爭,感覺自己不太適合這里,曾打過退堂鼓。是我的學生一次次感動我,孩子們那純潔的愛心一次次喚醒我,當我看到他們求知的目光,我真希望早點就來這里教書,把我所學的知識都告訴他們!同學們放心吧,有你們這么好的學生,我難道還舍得走嗎?

“此心安處是故鄉”

采訪時,記者去了尚老師的宿舍。宿舍里,用隔板隔成了里外兩個空間,里面是床,外面,最顯眼的,就是一張簡陋的課桌,上面滿滿的放著書、作業。

在宿舍里,記者見到了尚老師的婆婆。老人一看見尚老師就說:“熬了點兒梨水,你喝吧。”在這里,婆媳兩人的那種親,給人的感覺更像母女。

這幾年,尚老師的婆婆一直幫著帶孩子。說起常年住在這里,婆婆說,我是農村的,需要我,就來了。孩子從小在這兒長大,習慣了這里。3歲時,3月到5月份在石家莊待了兩個月就病了,就又回來了。跟著兒媳婦這幾年,婆婆最深的感受就是:當老師不容易。記得自己一次晚上半夜兩點醒來,看見屋里還亮著燈,見她還在桌前備課,讓她“睡吧”,她不睡!

而她這些年的不容易,又怎能說得清呢?

在這異地他鄉,這幾年下來,尚老師干起活兒來已什么都會了。會用排子車推煤了。冬天,從宿舍到炭屋,路上都是雪,能推兩三個小時。她還笑著告訴記者:原來住的宿舍,地面坑洼不平,婆婆和了灰用灰抹,我也會抹了……

而最不容易的,是這些年她身后的那個家。

自從她與丈夫結婚以來,一年中只有兩個假期是他們真正能夠團圓的日子。這幾年,因為兩地奔波,孩子跟著她受了好多苦,回來一次病一次,因為太冷。而平時,她對孩子照顧得太少,記憶里,有太多的遺憾。一次,孩子病了,看著孩子難受的樣子,她當時好想哭,有種心如刀絞的感覺。深深的自責中,她覺得自己真不是個合格的母親,她下決心,今后一定放下工作,多陪陪孩子,說到做到!而過后,忙碌依然,遺憾依然……她說,要不是丈夫和親人們對自己的支持,她堅持不下來。

因為各種困難,當年一起來到這里的那批年輕老師差不多都走了,而她有好幾次機會調走,也不走。雖然有多次留在石家莊工作的好機會,她都放棄了,她說,一想到石井的孩子們,淳樸的鄉親們,善良的老師們,她不能離開。

每次回到遠方的老家,見不著孩子們,她會想,會惦記孩子們,孩子們也會念叨她。

尚敬華說,我這人一上講臺就激動,和學生在一起就快樂。

她教過的孩子們,總是愿意跟她在一起。一次,放假了,有孩子說,老師我不想回去,想在學校。要是能跟著她,就不回去了。

她的宿舍里,總是會有孩子們的身影。

從老家回來,她會情不自禁地想:終于回來了,又見到我可愛的學生啦!每逢一屆學生畢業,她的心情會連著黯淡好長時間:孩子們即將畢業,心中有萬千不舍……

曾有個新來的特崗老師對她說:“姐,沒想到你能待這么長時間啊。”

是啊,她守著這所清寂的村邊上的學校,轉眼間已經6年多了。

曾經,她在一篇手記中寫道:我清楚地明白自己留到這里的目的,不是為了一份工作,更不是為了一份工資。有時孩子們就像我的弟弟妹妹,有時他們就像是我的孩子,所以讓我愛上了這里,愛上了教育,愛上了這些孩子們。

她告訴記者,每次放假,孩子們都會過來看我,有的家離這里很遠,他們甚至騎摩托車過來,有的過不來就給我發短信問候,看著他們長大,我心里很高興。有孩子們陪著我,我由衷的高興,也很幸福。雖然是一名教師,但是我卻享受了孩子們的很多親情,這不僅僅局限于一個老師所能感受到的。

在一天天的忙碌中,每天看著這個地方,每天穿梭在校園里,她覺得,這里的一草一木都已變得那么親切。

現在,又該到壩上的冬季了。

冷風颯颯,吹過平闊的壩上高原。

壩上的白云在高高的天空上急速變幻著飄過,學校附近的大風車一天天轉啊轉個不停,田野里,一棵棵小老樹兀立依然(注:因當地干旱,無霜期又短,冬季寒冷漫長,路邊的樹樹齡不小了,但都是小的樹,故當地人稱其為小老樹),她覺得,這里的一切早已不再陌生。

在這片異鄉的土地上,她找到了一種心靈的寧靜。她說,我覺得這個地方需要我,這里的孩子們需要我。在和孩子們的接觸中,更觸動了我的母性的力量,我想我應該待下來。我就是屬于這個地方的……