中醫藥治療痛風效果的臨床研究

金立和,王永嬌,尹雪

吉林油田總醫院,吉林松原 138000

痛風是由于長期嘌呤代謝發生障礙、血尿酸增高導致組織損傷的一種異質性疾病,通常是單關節發作,之后會逐漸進展至多關節,病情嚴重者疼痛劇烈甚或形成關節活動障礙和畸形,嚴重影響患者的日常生活[1]。西醫一般采用消炎止痛、抑制尿酸合成的治療方法,但會產生相應的毒副作用,降低治療效果。中醫藥在治療痛風時能辨證施治,中西醫結合治療效果較好。為此,筆者隨機選擇該院治療的90例痛風患者為研究對象,按照隨機數字表法平均分為具有可比性的對照組和研究組,分別給予常規西醫治療及其聯合中藥治療,比較分析中醫藥在痛風治療中的作用,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

隨機選擇該院治療的90例痛風患者為研究對象,均符合中醫癥候診斷標準,按照隨機數字表法分為兩組。研究組患者中,男性30例,女性15例;年齡范圍在25~79歲之間,中位年齡55歲;病程在11月~11年之間,中位病程7.0年;從受累關節看,13例膝關節,11例第一跖趾關節,12例腕關節,9例踝關節。對照組患者中,男性33例,女性12例;年齡范圍在26~80歲之間,中位年齡53歲;病程在10月~10年之間,中位病程6.5年;從受累關節看,15例膝關節,12例第一跖趾關節,10例腕關節,8例踝關節。兩組患者性別組成、年齡和病程的中位數、受累關節比例等影響研究結果資料之間的差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 中醫癥候診斷標準

根據中醫病證診斷療效標準[2]確定診斷標準:①發病部位為單個趾指關節為主,關節紅腫疼痛突然反復發作,夜重晝輕,部分伴發熱或頭痛等癥狀;②初起多以第一跖趾關節為常見的單關節病變為主,逐漸波及足踝、足跟、手指和其他小關節。可發生紅腫熱痛,可見關節腔滲液,反復發作后見關節周圍和耳廓、耳輪、趾或指骨間發生痛風。

1.3 治療方法

急性期或慢性期急性發作患者應用秋水仙堿,慢性期應用丙磺舒進行治療。研究組患者在慢性期應用中藥進行治療,方藥組成為:蒼術、黃柏、薏米仁、牛膝、白茅根、忍冬藤、雞血藤、石斛、茯苓、炒白芍、丹參、威靈仙、甘草適量。水煎400 mL,分2次溫服,1劑/d,3月為1療程。

1.4 療效判定標準

標準判定療效按照文獻制定[3]:①治愈是指治療后癥狀完全消失,關節紅腫熱痛等完全消退,血尿酸檢測水平結果正常;②好轉是指經治療后臨床癥狀基本消失,關節紅腫熱痛等和血尿酸檢測水平有所改善;③無效是指經治療后臨床癥狀與表現無顯著改善或病情加重。

1.5 統計方法

應用絕對數和相對數(治療總有效率)統計描述兩組患者治療效果,療效和治療總有效率的比較應用的假設檢驗方法為秩和檢驗和χ2檢驗。以P<0.05為差異有統計學意義。統計運算應用SPSS 17.0統計學軟件完成。

2 結果

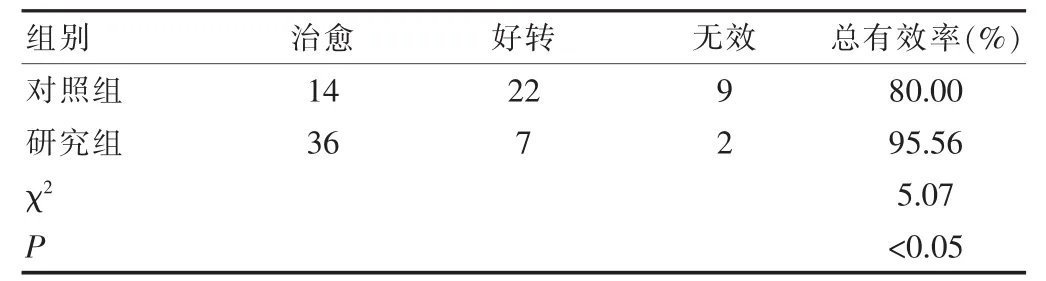

對照組患者中,治愈、好轉和無效分別為14例、22例和9例,治療總有效率為80.00%;研究組患者中,治愈、好轉和無效分別為36例、7例和2例,治療總有效率為95.56%,研究組療效和治療總有效率均優于對照組,差異有統計學意義(χ2=5.07,P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者療效和治療總有效率的比較

3 討論

痛風中醫稱為“白虎歷節風”,屬于“痹癥”范疇,臨床以關節劇烈疼痛,局部灼熱紅腫、痛不可觸為特征,具有風濕熱痹的特征。歷代醫家有關于痛風的論述,如《格致余論》(元·朱丹溪)云“痛風者,大率因血受熱以自沸騰,其后或涉水或濕地”繼而指出“寒涼外搏,熱血得寒,汗濁凝滯,所以作痛,夜則痛甚,行于陽也。”《景岳全書.腳氣》(明·張景岳)認為“外是陰寒水濕,今濕邪侵襲人皮肉筋脈;內由平素肥甘過度,濕蘊下焦;寒與濕邪相結郁而化熱,停留肌膚”繼而造成“病變部位紅腫潮熱,久則骨蝕。”清·林佩琴《類證治裁》曰“痛風,痛痹之一癥也……初因風寒濕痹陰分,久則化熱致痛,至夜更劇。”清·劉默《證治百問》指出“肝藏血,關節乃筋脈之總會,痛風本肝經血脈,中風熱濕火,稽留與關節之間,腫而且痛,屈伸艱難。”痛風與肝脾腎關系最密切。

痛風病因病機。平素過食肥甘厚味,以至濕熱內蘊,兼因外感風邪,侵襲經絡,氣血不能暢通而成,反復發作,遂至瘀血凝滯,絡道阻塞,從而產生筋骨、肌肉、關節發生疼痛、酸楚、重著麻木和關節變形或屈伸不利。

中醫學可辨癥分為濕熱蘊結、瘀熱阻滯、痰濁阻滯和肝腎陰虛4種類型[4-5],病證表現各異。中醫治療痛風應以清熱利濕、通痹止痛、祛風活血和滋陰補腎等為原則[6],急性期患者可選用四妙散、龍膽瀉肝湯、濕熱毒邪蘊阻和五味消毒飲等中藥成方進行治療,發揮其清利肝膽、祛除氣血痕滯之功效。

該研究所述中藥蒼術、黃柏、薏米仁、牛膝具有清熱祛濕、通痹止痛之功效,其中蒼術苦溫,善燥濕;黃柏苦寒,寒以清熱、苦以燥濕,且偏入下焦;牛膝祛風濕,補肝腎,且引藥下行;薏米仁清熱利濕作用尤佳,四藥合用使濕熱之邪能速祛。芍藥酸寒,益陰養血;甘草甘溫,緩急補虛,二藥合用酸甘化陰,緩急止痛。威靈仙祛風濕,舒筋通絡;雞血藤、忍冬藤舒筋活絡,石斛滋腎陰以強壯腰膝,白茅根利尿,清熱涼血,茯苓健脾除濕。諸藥伍之,濕熱之邪得祛,氣血調暢,筋絡舒暢,熱痛自止。由于本病發病與飲食密切相關,要求患者必須戒酒、限制高嘌呤食物、加強身體鍛煉。以達徹底治愈的目的。

該研究隨機選擇該院治療的90例痛風患者為研究對象,按照隨機數字表法平均分為具有可比性的對照組和研究組,分別給予常規西醫治療及其聯合中藥治療,結果表明對照組治愈、好轉和無效分別為14例、22例和9例,總有效率為80.00%;研究組治愈、好轉和無效分別為36例、7例和2例,治療總有效率為95.56%,治療總有效率為95.56%,研究組的療效和總有效率均優于對照組。

綜上所述,在常規西醫治療基礎上應用中藥治療痛風的可獲得滿意的治療效果,值得進一步推廣應用。

[1]鄧發勝.中醫針灸治療痛風性關節炎臨床研究[J].亞太傳統醫藥,2013,9(3):80-81.

[2]國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[M].南京:南京大學出版社,1994.

[3]王增.針灸聯合中西藥治療痛風性關節炎效果觀察[J].中國鄉村醫藥,2016,23(10):53-54.

[4]謝幼紅,王北.周乃玉治療痛風的經驗[J].北京中醫藥,2006,25(6):339-340.

[5]劉志勤,呂蕾.中醫分期治療痛風體會[J].浙江中西醫結合雜志,2003,13(3):178-179.

[6]雷璦琳,吉海旺,李琦.痛風性關節炎中醫臨床研究現狀[J].現代中醫藥,2011,31(2):67-70.