消費升級下的家化之殤

王騰

回顧2016,中國企業家可以說集體陷入“焦慮”之中難以自拔,從萬科的王石到格力的董明珠,再到已經離任三年多但始終對上海家化念念不忘的家化前董事長葛文耀,其中尤以葛文耀老爺子從三年前離任至今一直在公開場合對上海家化的戰略到管理等方面各種批評引人注目。

2016年11月25日,上海家化董事長兼首席執行官謝文堅突然遞交辭呈,辭去他在上海家化的所有職務。張東方接任上海家化董事長、首席執行官兼總經理。11月28日,葛文耀在微博上發文,實名舉報謝文堅。在謝文堅之前,葛文耀曾執掌上海家化長達28年的時間。他舉報稱,謝文堅“用洪荒之力花錢”,僅用三年時間掏空了上海家化這個具有極優秀市場占有率和財務業績的企業。一時間引起輿論嘩然。

而翻開上海家化的財報,其業績的低迷也讓人頗為驚訝。2016年10月26日,上海家化發布三季報稱,截至本報告期末,公司實現營業收入42.88億元,同比下降7.14%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.33億元,同比下降45.17%。其中,第三季度收入12.2億元,同比下降12.9%;歸母凈利潤0.61億元,同比下降59.2%。同時,上海家化預計,2016年度凈利潤同比下降80%至90%。的確,三年時間凈利潤從近10億下降到可能虧損,經營性現金流從十幾億到負,上市公司和集團都面臨虧損。這份財報也許是導致謝文堅離職的直接原因。

尚不論葛文耀所列舉的謝文堅“數宗罪”是否屬實,謝文堅治理下的上海家化業績急轉直下卻是不爭的事實。2015年,上海家化營業收入增幅9.58%,6年來首次營收增速低于兩位數;凈利潤8.18億元,同比下降6.38%,為10年來的首次下滑。

從公司治理、風險控制以及行業變革的角度來看,是上海家化遇到了瓶頸還是日化行業步入低谷?是轉型期的短期低迷還是長期公司治理建設存在問題?

日化之變

2016年11月,各大日化巨頭的財報紛紛出爐,從財報中我們很明顯地看到:奢侈品增長強勁,大眾產品銷售疲軟。最有代表性的莫過于歐萊雅、愛茉莉太平洋以及LG生活健康三大集團了。這三大集團旗下高端奢侈品牌都呈現強勁增長態勢,單品牌最高增幅更達60%。而相反,大眾產品卻普遍出現下滑。這在寶潔、聯合利華、拜爾斯道夫等財報數據中也可得到印證。再看看寶潔這個日化行業巨頭近幾年的表現:自2012年以來,寶潔的收入維持在800億美元左右,幾乎增長停滯;去年更是同比下跌了5.3%,收入762.8億美元。其實從2009年來,寶潔的凈利潤就已開始下滑,2015年更是暴跌39.5%至70.4億美元,這水平“瞬間”倒退了十年——2006年寶潔的凈利潤可是有86.8億美元。

對于日化行業這些年的變化,有著多年日化行業經驗的廣州周上信息科技有限公司CEO周鵬飛告訴我們:“首先,消費者變得越來越精明,可以選擇的商品也越來越多。消費觀念在不斷地細分,消費需求更為多樣化。從品牌的角度來看,日化行業未來將會進入一個品類多元的時代,單一品牌占據所有消費者的局面是不可能的,中國市場越來越成熟。寶潔等國外日化巨頭之前在國內市場占有率太高,所以出現占有率的下滑是很正常的現象,而且在內部管理上,這些傳統的國外品牌在多年的市場高占有率下已經形成了比較固話的管理模式,決策效率慢,雖然基礎扎實,但是依然會出現跟不上市場節奏的局面。”

不難看出,對于中國消費市場這樣一個難以吃透的復雜環境,即使是有著行業領頭羊角色的企業,也很難持續一支獨大。然而,國外日化品牌的萎縮這是否意味著國產品牌將會迎來市場的春天?我們從2016年四家國內上市的日化企業的中報中看到,兩面針、上海家化、中國兒童護理三家公司業績下滑,只有霸王國際扭虧,整體仍不樂觀。

那么由外資日化巨頭讓出來的那部分市場份額去哪兒了?周鵬飛認為:一個日化品牌想要贏得現在的消費者并非易事,一些以前高市場占有率的國產知名品牌現在顯現出來勢能更高但動能不足的跡象,品牌疲憊性較為顯著,而在品牌的綜合性管理上,國內日化品牌還很缺乏優秀的管理團隊。日化品牌非常講究品牌的戰略延續性,是品牌宣傳和渠道策略的結合體,是一種系統性能力。“近幾年,日韓系日化品牌在國內大放光彩,就拿韓系品牌悅詩風吟來看,這幾年在中國市場有著耀眼的業績,最初它的在賣場店中店的模式有挺大的風險,但是這個戰略堅持延續下去,再配以其他營銷方面的支持,使得這個品牌在經歷了市場培育期之后,很快就綻放光彩,國內日化品牌顯然在這方面有所欠缺。”

從公司治理話是非長短

在葛文耀舉報謝文堅的文章中,多次提到在公司運營上的許多問題,比如:在渠道上塞滿了貨,“用洪荒之力花錢”,毎年出國10余次,報銷大量私人費用,投資工廠、辦公室,給上海家化帶來沉重負擔;他的人月薪十五萬,漲了10倍,他招的關系戶,月薪都10萬以上,他帶來的秘書工資可比家化總監高。謝文堅之后對媒體回應道,葛文耀年紀大了,隨他去說。謝文堅稱,“上海家化是一家公開透明的上市公司,這個沒有什么好質疑的。”這樁舉報“公案”至此沒了下文。

的確,從數據統計上看,諸如高管薪酬過高、庫存過大這些問題確實存在。(見表3,表4)

然而這些是否可以將公司治理不力的結論扣在謝文堅的頭上?中國上市公司市值管理研究員宋文閣博士認為:“從平安入主上海家化開始,上海家化就成為了一家資本多元化的企業,從經營者的角度,家化就需要遵循資本的規則,從上海家化公開披露的信息來看無論是換帥的決定,還是其他高管的人事調動和任命,乃至于對公司經營戰略的變動,都是符合資本市場監管要求的。而從公司的財務和內控的角度上來看,顯然,財務和內控作為管理手段,都是為戰略目標來服務,沒有一成不變的制度體系,公司的所有制度體系包括財務制度都可為董事會的戰略部目標做出調整,而就合規性而言,上市公司也必須出具獨立第三方的審計報告,現代公司治理并不是‘人治的時代,而是依靠規章制度進行治理,所以,從這個角度來看,將上海家化目前的局面全部歸咎于謝文堅顯然有失偏頗。”

縱觀上海家化的戰略變化,2013年下半年,葛文耀曾對上海家化進行了品牌戰略調整,希望打造三大超級品牌(六神、佰草集、美加凈),培育七大細分品牌體系(雙妹、高夫、玉澤、啟初、恒妍、家安、茶顏)的品牌金字塔戰略。而2014年謝文堅上任之后,對戰略進行了重新部署,在新的戰略中上海家化將集中所有資源大力推行“5+1”品牌戰略,也就是進一步鞏固其超級品牌佰草集與六神的地位,進一步擴大其主打品牌美加凈與高夫的市場占有率,發展新興品牌啟初,繼續推廣差異化品牌家安。而對于茶顏、雙妹和玉澤三個品牌,則解釋稱,由于在過去發展過程中遇到問題,需要暫停市場投入,對其進行重新審視和回顧。

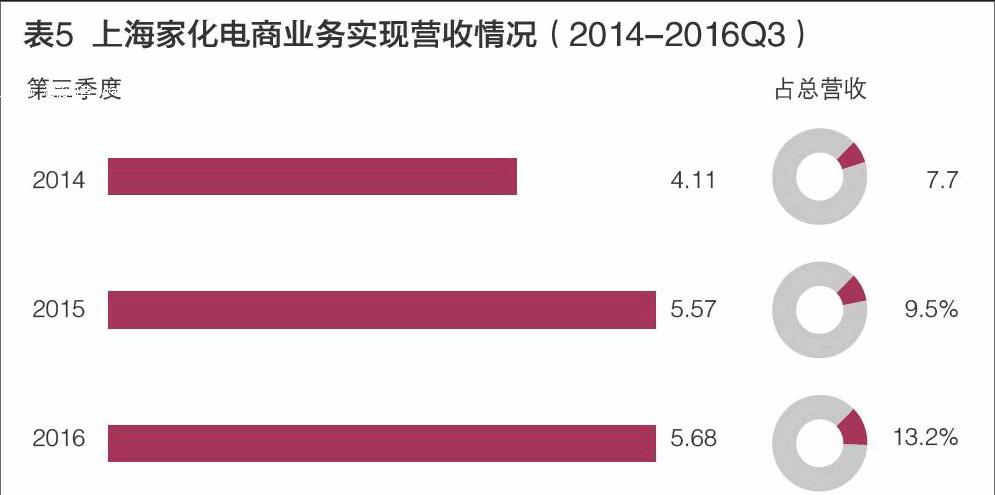

此外,在銷售渠道方面,上海家化也開始了全面“觸網”。 2015年8月,上海家化匯集旗下8個子品牌產品的“上海家化官方旗艦店”正式入駐天貓,成為天貓首家也是唯一一家美妝綜合類目品牌旗艦店。通過整合品牌資源,上海家化實現全品牌的銷售導流。上海家化連續兩年巨額冠名天貓雙十一也顯示出其進軍電商的決心,當然這也直接導致了營銷成本的增加。宋文閣認為:“僅從上海家化這三年的業績來看,雖然下滑,但是很多時候在一個長期戰略實施的頭幾年由于投入較大是會出現利潤的下降,也不能因此否定長期戰略的合理性,而且品牌的長期戰略是需要培養和堅持的。”

這種新入主股東主導的新組建管理團隊短短數年內引起如此之多爭議的事件,近幾年頻頻發生,在一定程度上表明,這種方式極有可能存在很大弊端。在中國資本市場進入股權分散時代,如何解決這些早年從國企改制而來的上市公司所面臨的特殊傳承問題,值得深思。

新股東跨界之爭

分析上海家化的故事,我們不難看出,首先是新入主股東太多地干預公司的傳統經營管理事務,而現代企業制度中所有權與控制權分離也成為實現資本化和經理人職業化的制度保障,但是由于和資本對接的失誤,也讓這些倉促進入股權分散時代的中國上市公司付出了昂貴的變革成本。

那么,資本的邊界在哪里、資本對被投企業到底是怎樣一種態度?前復星投資副CFO現任樂視集團副CFO宋巍說:“從投資的角度來講,資本要收購一個品牌或者一家企業,首先會判斷這家企業是否有其獨特的核心競爭力,這通常是無法被模仿很難被超越的,其次,資本會看企業的管理團隊,平安作為一家金融企業,對于上海家化這種日化企業來說,并沒有在管理能力上進行輸入,其任命的董事長謝文堅雖然有著日化行業背景(在強生工作過),但是,企業的管理能力從來不是只靠一個所謂的‘救世主就能得到轉變的。一個成功的公司并不僅僅是一個領導者的成功,必然是一個體系的成功,并不是某一個人的加入或者離開就能改變的,這已經根植到企業的運營體系中。”

反過來看,一些強勢的企業家拋開傳統業務的生產經營,去從事并購等資本運作。而在自己并不熟悉的領域上,這些成功的企業家未必就能繼續成功。在上海家化新入主股東平安租賃的主導下,股東大會一度阻止了葛文耀提議的上海家化對海鷗手表的并購就是典型例證。

如何平衡資本和企業管理之間的矛盾?

中國人民大學財政金融學院教授鄭志剛認為:“從長遠看,未來一個理想的阻止新入主股東過于跨界干涉的可能機制是,獨立董事提議召開的特別股東大會。之所以是獨董,而不是董事會,恰恰在于董事會中的內部董事容易受到企業家的影響,或者受到新入主股東的影響,并不能從外部分散股東的利益對相關議案做出客觀公正的判斷。如果簡單對照,我們發現,在一些上市公司股權高度分散的成熟市場經濟國家中,董事會理想組織模式為除CEO外其余全為獨立董事。這些來自外部、相對獨立、同時關注聲譽和職業發展的獨董成為保護分散股東利益、調停企業家與新入主股東利益沖突重要的第三方力量。必要時,由獨董發起特別股東大會對有爭議的事項以表決的方式進行最終裁決。畢竟全體股東可以并能夠以出資額為限為所做出的決定承擔相應的責任。”

或許我們反觀歐美市場,在這方面會給我們提供一些很好的借鑒,例如美國微軟前總裁比爾·蓋茨的角色轉變(比爾·蓋茨未來以創始人和技術顧問的新角色在董事會中任職)。創業者本身應該意識到自然生命周期的限制,需要學會選擇主動適時退出,而對于新入主的股東,則需要打破傳統股權至上的思維,而是要學會與企業家建立合作共贏的長期合伙關系,共同分享企業發展的紅利。