華北克拉通重力剖面重力點位GPS測量精度分析

張建軍

摘 要:中國地震局地球物理勘探中心承擔了某項目重力點位GPS測量任務。該文詳細論述了該測量任務的過程,包括踏勘選點、前期準備、測量方法、測量過程和數據轉換,最后進行了精度評價,結果表明測量精度符合要求。

關鍵詞:華北 克拉通 重力點位 GPS測量

中圖分類號:P21 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)09(a)-0032-02

1 項目概況

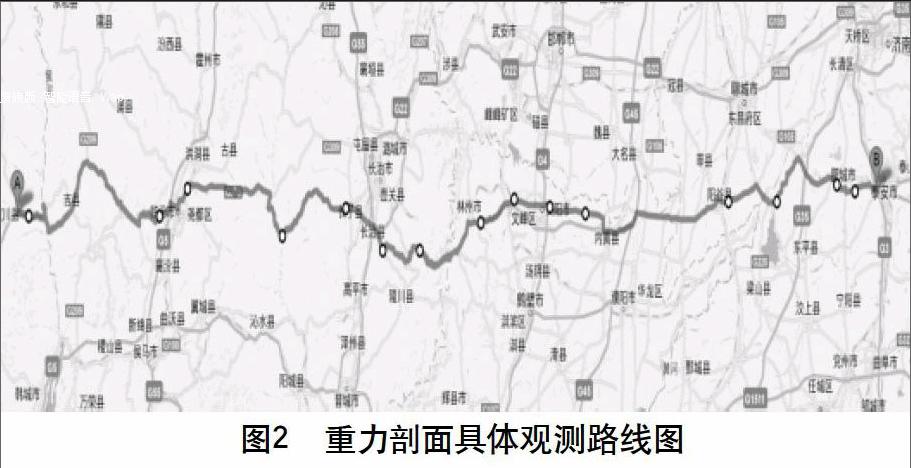

此項目屬于自然科學基金項目《華北克拉通三維速度、密度結構及動力學意義》的組成部分。該項目重力剖面西起陜西,東至山東,即陜西宜川—山西臨汾—山西長治—河南安陽—山東陽谷—山東泰安,全長615 km,跨越華北盆地、太行山重力梯級帶、山西斷陷盆地以及鄂爾多斯地塊東緣等地質構造單元。

該項目重力剖面作業區屬于中國華北地區,地形地貌復雜,以山地、平原等為主,地形復雜,植被稠密,居民地較多。作業區域內大部分道路為省道,伴隨部分國道和鄉間道路。中國地震局地球物理勘探中心承擔了該項目重力點位GPS測量任務。設計線路如圖1所示。

2 作業依據

(1)《全球定位系統實時動態(GPS)測量技術規范》CH/T 2009-2010。

(2)《衛星定位城市測量技術規程》CJJ/T 18314-2001。

(3)《區域重力調查規范》DZ/T 0082-2006。

(4)《華北克拉通三維速度、密度結構及動力學意義》之重力剖面、GPS觀測實施方案。

3 測量內容和完成工作量

3.1 測量內容

重力剖面西起陜西宜川,經山西臨汾、山西長治、河南安陽、山東陽谷,東至山東泰安,全長615 km,測量內容為該重力剖面重力點位GPS觀測,觀測點距為2.5 km,在太行山重力梯級帶(長治-安陽)點距為1.0 km。觀測線路如圖2所示。

3.2 完成工作量

2013年11月23開始野外測量工作,到2013年12月28日外業結束,歷時36 d。共完成350個重力點位測量任務。同時對沿線原有的14個重力點進行了測量。并對每個點位0~10 m、10~20 m、20~50 m范圍8個方向進行了近區地形改正。

4 坐標系統和使用儀器

4.1 坐標系統

點位成果為北京54坐標系大地坐標和平面直角坐標6°帶,中央子午線為111°和117°,高程為1985國家高程基準。

4.2 使用儀器

此次任務使用一臺Trimble R8-4 GNSS接收機,并經過專門的儀器檢定機構檢定合格后使用。網絡RTK測量的標稱精度為:平面8 mm+0.5 ppm,高程15 mm+0.5 ppm。

5 作業過程

5.1 踏勘和選點

事先根據工作比例尺,工區地質構造特點、地形和交通等條件在所用地形圖、航空照片上布設,野外工作時根據實地情況進行調整點位,現場勘選。沿重力剖面自西向東選取符合要求的重力點,每點水泥或柏油地面直接用紅漆作記號,土質地面用木樁作標記,標明編號,編號從101到447,便于以后觀測,同時配備點位選點工作照片,做好每個點的點之記。

5.2 前期準備

準備儀器和車輛,工作人員認真檢查儀器,確保野外正常使用,并熟練操作儀器,熟悉相關規范要求。駕駛員嚴格檢查車輛,排除各種安全隱患,確保出行安全。提前聯系陜西、山西、河南、山東等地CORS中心,按照要求準備入網資料。

5.3 測量方法

重力剖面途徑四省,地形地貌復雜。如果用以往的GPS-RTK測量,需架設基準站,剖面距離長有600多公里,點距大2.5 km和1 km,而電臺反射距離為10 km,每隔20多公里就需架設基準站,且山區地形起伏較大,很難到達山頂,GPS信號不好。架設一站只能觀測七八個點,耗費時間且精度不高。目前各省都建立了覆蓋全省的連續運行參考站系統(CORS),CORS是利用GNSS建立連續運行參考站,構建網絡GPS-RTK,共享參考站數據,實時向用戶自動發布衛星定位數據,不需自己架設基站,精度均勻、快速定位。這樣就解決了長距離、大規模實時定位問題,提高了定位精度,減少了初始化時間。根據該項目距離長、地形復雜、山區落差大、植被稠密、居民地較多等特點,加入各省CORS系統,采用網絡RTK測量方法進行野外測量工作。

5.4 測量過程

野外測量從西向東開始,西起陜西宜川,經山西、河南、山東,最后到達山東泰安結束。觀測時首先找到標志點,等待儀器初始化獲得固定解后,再進行測量。按照編號順序進行,同時觀測剖面附近原有的重力點。對每個重力點進行0~10 m、10~20 m、20~50 m范圍8個方向的近區地形改正,為保證精度,由有經驗的人員采用目估方法確定地改值。拍攝每個點位GPS測量時的照片。

5.5 數據轉換

RTK測量直接得到的是WGS-84坐標經、緯度和大地高,需進行坐標數據轉換,將WGS-84坐標數據轉換成北京54坐標系統和1985國家高程基準成果。

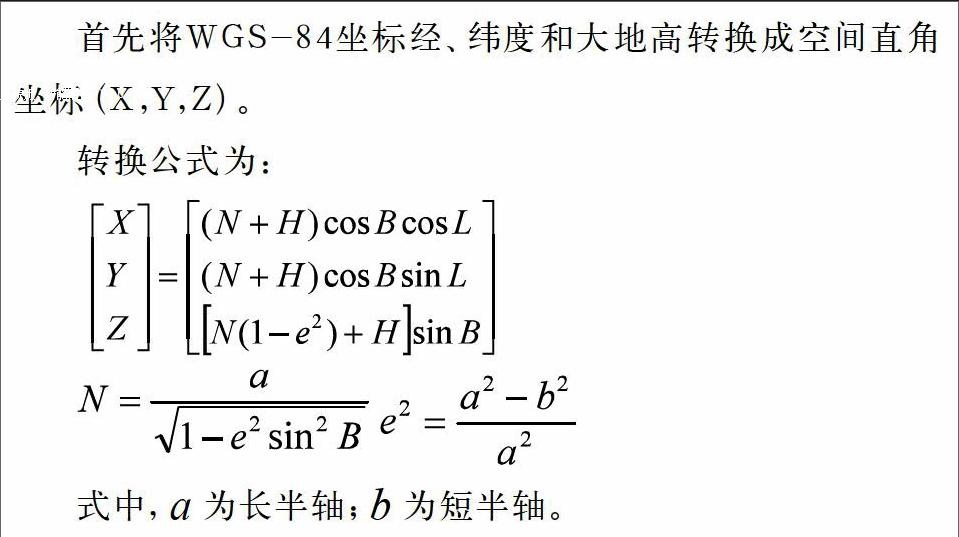

首先將WGS-84坐標經、緯度和大地高轉換成空間直角坐標(X,Y,Z)。

轉換公式為:

式中,為長半軸;為短半軸。

然后將WGS-84空間直角坐標轉換成北京54直角坐標。選擇適當的具有一定密度且分布均勻的重合點,利用所選重合點的兩種坐標系的坐標,至少選取3個以上重合點,采用Bursa七參數轉換模型,計算兩坐標系之間的坐標轉換參數再將轉換參數帶回坐標轉換模型求得非重合點在所求坐標系的坐標。

轉換公式為:

轉換參數:3個平移參數(單位為米)和3個旋轉參數(單位為弧度)及1個尺度參數m(無單位)。

6 測量精度評價

連續運行參考站系統是在一個較大的范圍內均勻稀松地布設參考站,利用參考站網絡的實時觀測數據對覆蓋區域進行系統誤差建模,然后對區域內流動用戶站觀測數據的系統誤差進行估計,盡可能消除系統誤差影響,獲得厘米級實時定位結果,網絡RTK技術的精度覆蓋范圍大大增大,且精度分布均勻。

該項目在每個點觀測時初始化均符合下列條件:PDOP值≤6,衛星高度截止角≥15°,有效地觀測衛星數≥6顆。所有的觀測均在RTK固定解穩定收斂后進行。執行“首次固定不記錄,二次固定再記錄”;每點觀測一個測回,每次至少采集數據15個歷元。所有點點位誤差、平面誤差<0.2 m,高程誤差<0.3 m,均滿足規范要求。

參考文獻

[1] 祝意青,梁偉鋒,湛飛并,等.中國大陸重力場動態變化研究[J].地球物理學報,2012(3):804-813.

[2] 李輝,徐如剛,申重陽,等.大華北地震動態重力監測網分形特征研究[J].大地測量與地球動力學,2010(5):15-18.

[3] 祝意青,郭樹松,劉芳.攀枝花6.1、姚安6.0級地震前后區域重力場變化[J].大地測量與地球動力學,2010(4):8-11.

[4] 郭良遷,占偉,楊國華,等.山西斷陷帶的近期位移和應變率特征[J].大地測量與地球動力學,2010(4):36-42.