“桐橋倚棹錄”飲食風味特點

華永根

“桐橋倚棹錄”飲食風味特點

華永根

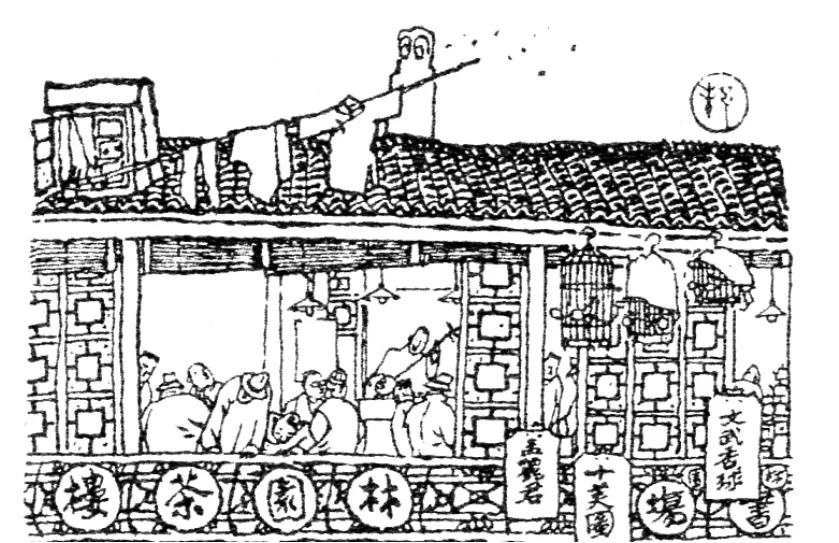

《桐橋倚棹錄》書影

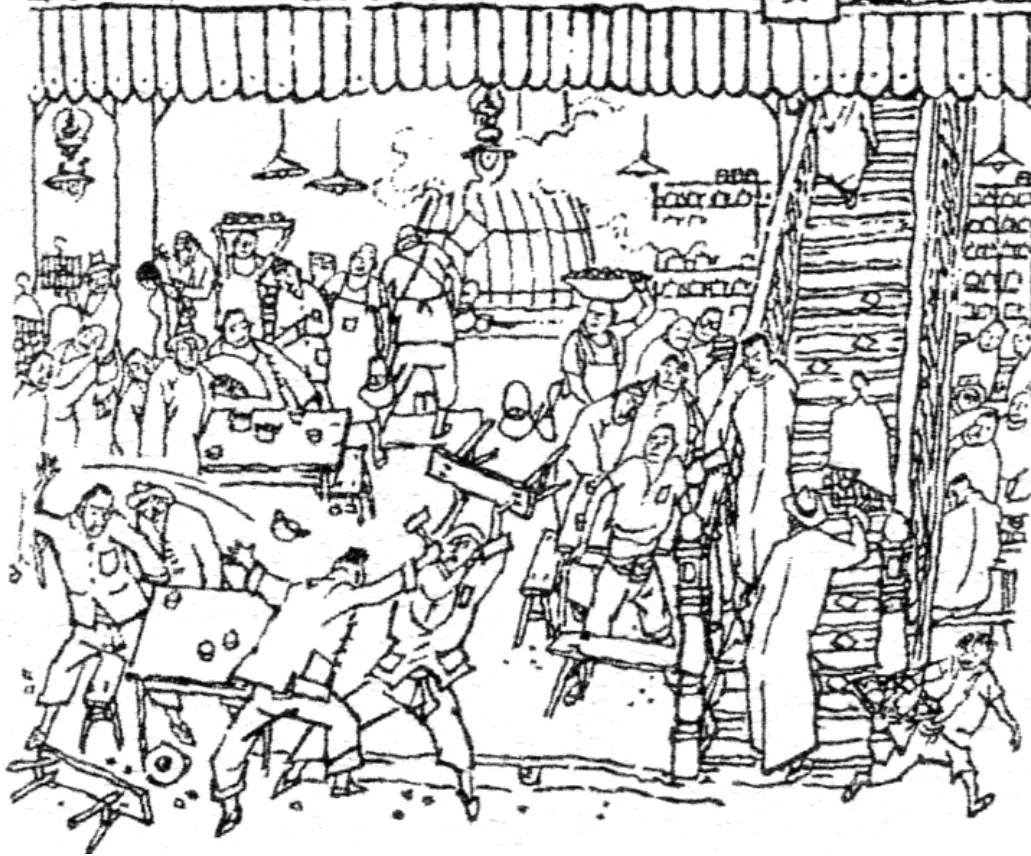

清顧祿撰《桐橋倚棹錄》其書第十卷記虎丘山塘酒樓餐飲業的盛況。敘說位于山塘斟酌橋舊名白堤老店的“三山館”“金閶園館”“李家館”“山景園”等食肆供應狀況,烹飪之技,為時所稱。游者多聚飲于此,尤其是山塘前后居民婚喪宴會之事亦多于此。書中寫到店家所賣滿漢大菜及湯炒小吃外,常備應市供應菜點達170款之多。有冷菜,有熱炒,有大菜,更有時令點心及小吃,冰盤牙箸,美酒佳肴,任由客官挑選。酒家、飯店都設雅座,亭臺樓閣,花間水香,名人字畫,佳句楹聯等,都出自蘇州名人之手。山塘虎丘酒樓大多設在三塘河邊橋堍等處,與虎丘山遙遙相望。天然美景,門停畫舫,屋近名園與山相伴,筑塔影橋,坐花醉月,為海涌(虎丘)增色。從中不難看出當時蘇州虎丘山塘一帶餐飲業繁榮景象及蘇州人優雅飲食生活。

單從170多道菜點來看其飲食風味特點是相當突出的,筆者分析就有以下幾點:

一、南北菜肴融匯交流

清代的蘇州經濟地位突出,門戶開放,商品經濟繁榮,在政治優勢影響,文人的推動下,蘇州工商手工業更為繁盛,旅游餐飲業優勢明顯,加之乾隆南巡,帶來了南北菜肴交流匯合。也是當時社會、市場的需求所致。從這份菜單中看,如燒小豬、哈兒巴肉、燒鴨、燒肝、白片肉、燉吊子、鹵子面、餑餑……等等,均是北方滿菜中的代表菜點,出現在蘇州酒館、飯店菜單中,在市場上受到熱捧。那時雖然你身在南方吳地,但北菜北食隨處可見,任意挑選。真是一個南北菜肴融合大交流的年代,反映蘇州當時餐飲業繁盛發達之勢。在菜品供應市場上可明顯看出也有高、中、低檔之分,高至魚翅、海參、魚肚等,中至魚片、雞鴨等,低至小炒、素食、拌胡菜、小吃等等。時令名饌蟹粉、燉鰣魚、斑魚湯、滲糟等等都出現在菜單上,更有滿漢大菜奉獻。以及婚喪宴請、湯、炒、小吃致使菜肴點心數量眾多。消費者選擇余地大,更有的飯店、酒樓迎合消費者的要求,點什么就做什么,現做、現炒,菜肴制作細膩,美味可口。除南北肴饌匯合交流外,西餐、西點亦有所反映。那份菜單所在,芥辣雞(即咖喱雞)、杏酪豆腐等說明那時蘇州門戶早已開放,西風漸進,洋食亦受歡迎。可以想象那時山塘虎丘酒樓一片車水馬龍,燈紅酒綠,佳肴滿桌的繁忙景象。

二、彰顯蘇幫菜的地位

在書中提到菜肴點心中蘇幫菜肴點心乃占了大半江山,其中不乏有蘇幫傳統名菜、時令佳肴及家常美味。如傳統果子肉即櫻桃肉、風魚雞、燉鰣魚、炒蟹斑、炒蝦仁……等等,名聞遐邇的蘇式糕團亦編入不少,點心中拉糕、扁豆糕、米豐糕、壽桃糕、油餃等等。在那些菜肴點心中做得味道出神入化,有蜜汁火踵、金銀肉、滑雞片、鴨羹、東坡肉、燉江鱭、合子餅、夾油餅……等等,充滿人情味大眾菜也有不少,如炒三鮮、炸排骨、燴肚絲、炒筍、炒素、炒魚片。那些膾炙人口流傳至今菜肴有,黃燜雞、炒野鴨、煎糟魚、出骨腳魚、十絲大菜、雞粥、八寶飯、燒賣等等。從中不難看出,當時蘇幫菜做得精細、素雅、口味至上,另有煠面筋、黃燜著甲、海參鴨、八寶鴨、高麗肉都是可圈可點的工藝菜了,這些高級工藝菜上多多少少都印有清代宮廷菜肴的符號。這一切說明當時蘇州烹飪技藝達到一定高峰。

三、烹調技法多樣化

顧祿先生提供的這份菜單中,可以看出那時蘇州菜烹飪技法已呈現技法多樣多變。在蘇幫菜傳統的燉、燜、煨、焐的四技法基礎上又有炸、熘、爆、炒等法,同時吸取了外地菜肴的優點,如燒法、煠法。形成了一些蘇幫菜獨到的烹飪技法。尤其湯羹菜肴突出,如燴腸、湯爆肚、斑魚湯、蟹粉湯、湯著甲、燴口蘑等等達二十多種。這些菜饌的出現反映出當時蘇州人偏愛吃酥爛可口的湯羹菜肴。歷史上吳地人吃食一直注重時令養生,講究營養,在吃喝中尤重視宜消化鮮美之物。《楚辭·招魂》中載有“吳羹”就是明證。在長期飲食生活中蘇幫菜正逐步形成,另有獨門絕技如①熝法見書中,熝火爪、熝火踵等;②糟法,糟魚、煎糟魚等;③拌法,拌圓子、拌海參等;④醉法,酒燜蹄等。另從菜品刀法上看,那時菜肴都力求刀功精細,塊、絲、片、丁樣樣俱全,加上蘇州人心靈手巧,越發把菜肴做得精細,如火夾肉要把豬肉切成夾刀塊,里邊放入火腿片,十絲大菜把十種葷素食材切成勻落絲,才能炒制成品,而白切肉更見刀功根底。

四、突顯蘇幫菜的口味

《桐橋倚棹錄》里所有菜點使用原材料絕大多數取材于吳地,書中廣泛使用的豬肉菜肴40余種,家禽雞鴨菜肴有20多種,魚類、蝦蟹菜肴有30多種等,這些食材多出自蘇州本鄉本土。蘇州山清水秀,地處長江下游,太湖之濱。物產豐富,太湖豬、斑魚、太湖麻鴨、草雞、青蝦、大閘蟹、果蔬等等都是名品。使用這些食材制作成菜點風味獨特,營養豐富。書中提到不少海參、魚翅、魚肚、口蘑等組成的高檔菜肴,說明當時社會飲食有趨向高檔化的需求,體現出當時蘇州社會穩定、需求豐富。

另有長江三鮮中著甲(鱘魚)、刀魚、鰣魚等,又有吳地特色水產品種斑魚、蟹、甲魚等。縱觀這份食單有170之多,但口味辛辣的菜很少,僅有芥辣雞等,而甜味菜肴亦不多,有蜜汁火踵、蜜橙糕等,可見那時蘇州人的口味怕辣,限甜,濃淡有度,追求清淡口感,忌用辛辣、膻、烈、怪味。在食材使用上湖鮮用得少,果蔬也用得不多。牛羊的菜點一款都沒有可能限于當時環境運輸及蘇州人對吃食的認識理解,在飲食上仍恪守的習俗。對照這份食單,有許多佳肴美點正逐步離我們遠去,有的因食材上枯竭,有怕加工繁瑣,也有當代的急功近利因素影響等等,凡此種種原因也難說對與錯,一些老的味道在退出,新的海納百川的味道蜂擁而至。

總之,顧祿先生《桐橋倚棹錄》所記的蘇州菜點流傳至今是件幸事,此書不失為寶貴的飲食文化書,所記載菜點之多,內容之詳盡以及清代虎丘酒樓、飯店之盛況無人與之匹敵。書中最后記有虎丘茶坊、船菜、花露、陳皮等吃食亦精彩之極。山塘虎丘飲食紅火,南北菜交融,風味特色濃郁,說明蘇州的吃食到清時期達到了一個輝煌的高度。就烹飪而言,菜點制作工藝精良,選料食材嚴謹,烹調方法多樣化,在色、香、味、形、器上都有較大的提升。通過這些多少能看到那時蘇州人生活的場景,對吃食的喜愛,那里有普通的菜肴、點心、小吃,亦可追蹤到當時中等家庭的飲食狀況,亦有講究美食,崇尚奢侈食家,更有人們老饕的各類酒宴、船宴的盛況。所有這些說明,當時蘇州對飲食消費有著的強烈需求,促使民間飲食業得以快速發展。