第一天門憶昔

玉懷

第一天門憶昔

玉懷

去觀前總喜歡繞進宮巷,到那條老街上看看,那里曾經是我的家。母親早年去世,父親在這條街上生活了四十多年,直至拆遷才搬走,住進新居兩年不到就走了,老人已不習慣完全陌生的環境。

讀過冰心先生的一篇文章《我的家在哪里?》,文中說:只有住著我的父母和弟弟們的中剪子巷才是我靈魂深處永久的家。何嘗不是,我在老家居住了二十多年,結婚后搬過幾次家,現今的家住了近三十年,但在我心中,唯有父母和兄弟姐妹的那個家才是真正的家,那里有我的根,有我的血脈兄弟。

一

老街有個奇怪的名字“第一天門”,和宮巷里其他小巷的名字格格不入,比如:碧鳳坊、珍珠弄、蔡匯河頭、顏家巷都帶有世俗的味道。我曾問過潘君明老師,他寫過《蘇州街巷文化》一書,對此有研究,他回答道:可能與玄妙觀的道教有關,宮巷是玄妙觀的中軸線,第一天門處在中軸線的中段。此外,我還發現宮巷東西兩側的巷子一一對稱:碧鳳坊對著太監弄,蔡匯河頭對著珍珠弄,顏家巷對著富仁坊,蓮目巷對著調豐巷,獨獨第一天門對面沒巷子,巷口對面是宮巷里一家名為“陸長興”的小面館,今日小面館已做成大生意,連鎖店花開滿城。

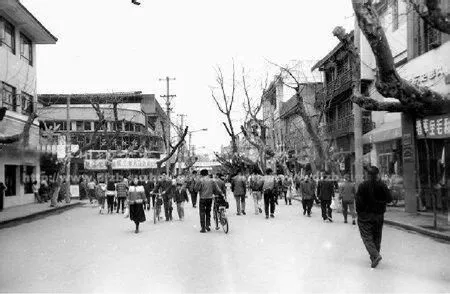

第一天門東靠宮巷,西臨小公園,兩邊都是繁華之地。宮巷里大小店鋪鱗次櫛比,與之相比,第一天門顯得可憐巴巴,彼時僅有三家店鋪,一白一黑加上五顏六色,白的是米店,黑的是煤球店,五顏六色是染坊,或許店鋪太少,一白一黑兩家店都是三開間門面,有點虛張聲勢。第一天門的名聲當然不是靠那幾家店鋪,而是大名鼎鼎的光裕書場建在此地,雖然當年買票聽書走珍珠弄,但蘇州評彈協會的牌子就掛在第一天門,說書先生出入必經此地。

那時,光裕書場門前是兩堵白墻,走進石庫門有個長方形天井,天井中央一座鐵鑄的香爐,正對天井是一間大廳,兩邊有廂房。穿過大廳見一扁形天井,寬約十米有余,長僅三米左右,天井后即是書場。書場寬敞明亮,東邊一排長窗,南邊也開幾扇窗,白天聽書是無需開燈的,書臺設在北邊靠珍珠弄進門處,說書先生朝南而坐。聽客坐的是木制靠背椅,一邊有靠手,靠手中間開個洞放茶杯用。書場里有穿白制服的堂倌,來回穿梭于聽客間,倒茶遞毛巾。另外書場里還有一兩個專賣小吃的年輕女子,身穿素雅的白底小碎花衣褲,頭頂一只圓扁筐,里面有一只只小荷包,裝著話梅、橄欖、瓜子、花生等零食。夏日里外婆來我家小住,常帶我到對面的光裕書場聽書,她喜歡花幾個小錢隨我挑吃的,有了小吃,我安靜地坐在一旁,臺上先生說的啥書,我沒聽清楚,嘴里倒吃得有滋有味。

二

在計劃經濟的年代,第一天門很是熱鬧過一陣子,功勞全靠那一白一黑兩家店鋪。那個年頭買什么都要憑票證,更別說糧和煤了,所以糧店和煤球店門外排隊已成一種常態。

那時候糧店管的事特多,除了賣米和面等糧品外,辦結婚遷移糧油關系,新生兒辦糧油證明,出差調換全國糧票等等雜事,全由糧店辦理。糧店門外經常排著兩三條隊伍,特別到節假日會增加一些供應品種,比如赤豆、黃豆、綠豆、蠶豆等,排隊更是擠得里三層外三層。糧店街對面是光裕書場,我家就住在糧店隔壁,門口還有口井,井臺邊洗衣洗菜的居民和排隊的熟人說說笑笑,吳儂軟語響成一片,一點不亞于老茶館的喧嘩。我常常站在家門口看熱鬧,路過的說書先生寒暄時的風趣,女評彈藝人婀娜多姿光彩照人的倩影,如一道道風景在對面書場的石庫門前飄過。

煤球店在米店的斜對面,緊挨光裕書場的一堵白墻,靠近宮巷。那年月里煤球供應緊張,經常斷貨,排隊等候的多半是老人和孩子,老人帶只小凳坐著,孩子在旁玩耍,隊伍中間還放著幾只破籃子,算是占了位。一旦煤球運到,人們仿佛一下子從地底下冒了出來,頃刻間變成一列由青壯男女組成的隊伍,扛煤球是力氣活,非勞力不可。

那家五顏六色的小染坊在街西頭,靠近開明戲院后門處,前店后坊,染坊老板忠厚老實,家里孩子多,生活困難,他家的女兒小我兩歲,小學畢業恰逢大躍進,就進廠當學徒工,她的學習成績很好,我替她惋惜。誰知風水輪流轉,幾年后我高中畢業,正是國家困難年,大學沒考上,也進廠當了學徒,工資差她一大截,這回應是她可憐我了。

三

第一天門在靠近小公園的巷口,左首是開明戲院,右首是大光明電影院。媽在時曾帶我去開明戲院看過一回戲,越劇《梁山伯與祝英臺》,由戚雅仙、畢春芳主演。那時候一票難求,父親的徒弟是個越劇迷,排了一整夜的隊,才買到三張票。時值冬季,有人戲言:“看了戚雅仙,凍了一夜天。”

我在讀中學時經常和同學去大光明電影院看下午的學生專場,票價打五折。記得高三暑假里,我和另兩個同學拿著小學生的暑期優惠券(5分錢)進場看電影,因為人長得矮小,檢票人員沒察覺,我們偷著笑,以為撿了個大便宜。

第一天門的居民都是老相鄰,彼此相處融洽。牛牛家住在糧店另一頭,他家在太監弄靠小公園那頭經營一家小店,夏天賣冷飲,余下的季節賣南京野鴨胗肝。秋日的下午,他們家的廚房里燒煮野鴨胗肝,那帶著蔥姜味的香氣一陣陣飄出,彌散開來,整條街都能聞到那股鮮香味。

一次我路過太監弄,牛牛媽叫住我,她拿出一只鴨胗肝,切成薄片,裝進小紙袋,讓我帶回去。這是我第一次嘗到野味的鮮美,那個鮮呀,用蘇州人的話說,鮮得眉毛都掉脫哉!

老街中間還延伸出一條南北向的小弄堂,它的南端即是富仁坊,但有堵墻擋住,是條死弄堂,兩邊住著十多戶人家。弄堂口有戶人家是開水果店的,店鋪開在小公園和珍珠弄的轉角處。初冬的傍晚,他們常在自家門口炒糖炒栗子,一只紅泥爐子,一口大鐵鍋,鍋里是黑色的砂粒伴著棕色的栗子,木柴在爐中熊熊燃燒,紅色的火焰,藍色的火苗在鐵鍋四周竄進竄出,在冬日的寒風中給人一種溫暖的感覺。老街上的孩子都喜歡圍在那里看熱鬧,炒栗子的人舉著大鐵鏟不停地在鍋中翻炒,鍋中的栗子噼啪作響,栗子的香甜味隨風飄散,圍看的孩子禁不住饞涎欲滴。我父親偶爾也會買一包糖炒栗子帶回家,家中兄弟姐妹多,每人只能分到幾顆嘗嘗味道。

老街折遷后,已換了模樣,店鋪林立,變成了一條商業街。每次重回老街,我總以光裕書場為標識,以此來確定老家的舊址。那里已聳立起一座華麗的大酒店,對面的光裕書場亦舊貌換新顏。書場里再也不見穿白制服的堂倌,也沒了賣小吃的年輕女子,坐在那里心中似乎有種淡淡的失落。

街上還新開了一家點心店,我去過幾回,不是想吃那里的點心,只是想在老街多待一會兒,回想起老街的前塵舊事,糧店前熱鬧的排隊人群,井臺邊的吳儂軟語,說書先生的風趣,秋風中野鴨胗肝的鮮香,冬日傍晚炒栗子紅紅的火焰……那種彌漫在老街上的油煙味市井氣已然消失了。

沒有原住民的老街是寂寞的,是孤單的,只是它自己無法言說。

我想起了木心先生的一句詩:從前的生活,那種天長地久的氛圍,當時的人是不知覺的。

說得真好,點到我的心坎里。