生態移民與安康地區縣域經濟發展問題研究

李慧智

[摘 要]本文采用安康地區150份農戶調查數據,對生態移民與縣域經濟發展問題進行研究。研究結果表明:搬遷后,移民的經濟狀況有了很大的改善,生活水平不斷提高;但同時也存在著經濟來源單一、生活支出高等問題,移民區縣域經濟發展面臨著嚴峻的挑戰。因此,相關的政策建議包括:整合經濟資源,發展當地特色產業、提高移民致富技能,完善生產資料建設、大力發展鄉鎮企業和二、三產業,改善移民勞動力就業結構,多渠道、多層次安置移民勞動力。

[關鍵詞]生態移民;縣域經濟;現狀與建議

1 問題的提出

當前,生態環境問題已經成為困擾人類的全球性議題,水土流失、滑坡、泥石流等環境問題嚴重制約和阻礙了社會經濟的發展。安康地區地處秦嶺巴山腹地,地形地貌復雜,地質條件差,交通不便,區域居民居住分散,縣域經濟發展極為落后。受地形條件的限制,安康地區的縣域經濟發展方式仍以傳統的農業為主,經過長時間的過度耕作、放牧和樵采,安康地區已經出現了嚴重的生態危機,以水土流失為主的土地退化嚴重破壞了土地資源。在生存壓力的驅動下,當地居民擴大墾荒范圍,這種做法又進一步加劇了環境問題,由此,形成“墾荒—生態惡化—貧窮—墾荒…”的惡性循環怪圈。在這種狀態下,生態移民被譽為跳出此困境的有效方式,成為解決生態退化、發展縣域經濟的根本手段之一。

2 研究目的及意義

“搬得出、穩得住、逐步能致富”是檢驗安康地區生態移民工程成敗的標準。現在,“搬得出”已逐步變成現實,而“穩得住、逐步能致富”則是更為重要的、也更為艱巨的任務。因此,探究生態移民與縣域經濟發展問題,是一個具有重要現實意義的命題,本研究所有可供參考的經驗、方法、意見和建議,既可以為決策部門制定政策所用,亦可為基層部門具體指導和操作所用,為陜南生態移民地區縣域經濟的發展的順利實施提供借鑒經驗,最終達到保護移民權益、促進移民工作、穩定社會的目標。

3 安康地區生態移民與縣域經濟發展現狀分析

3.1樣本數據分析

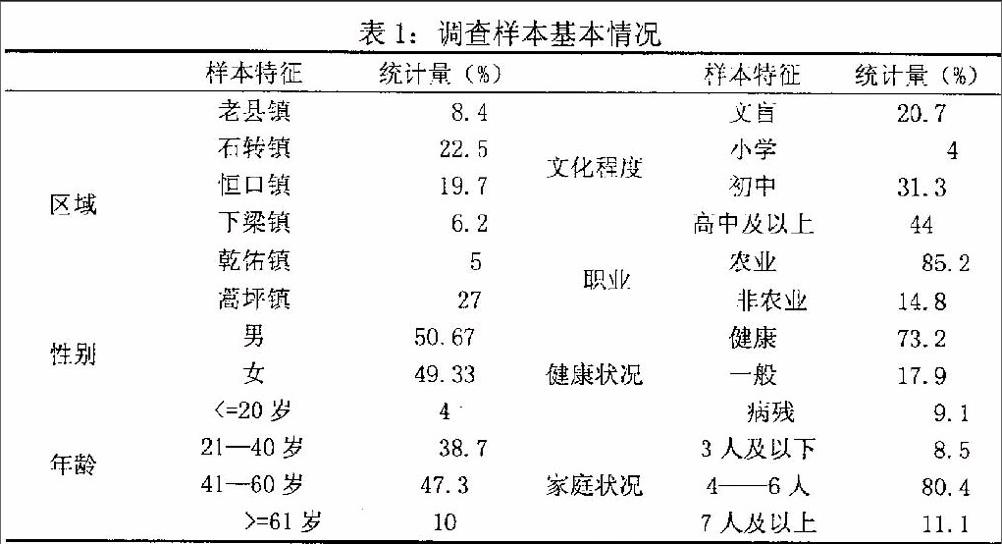

本研究采用結構式訪談的問卷調查法,走訪安康市6個生態移民安置點160戶生態移民家庭,共發放問卷160份,實際收回有效問卷150份,有效率達到94%(樣本基本情況見表1)。

3.2安康地區生態移民經濟現狀分析

3.2.1收入來源

安康地區自然條件惡劣,交通不便,區域封閉嚴重,同時,受傳統農耕文化和教育落后等多重原因的影響,在搬遷前當地居民以外出和從事農業為主,家庭的收入來源也主要是外出務工和種植農作物為主,分別占到總人數的61%、32%。搬遷后,大部分居民失去土地,為了謀生,也都紛紛外出務工,外出務工人數比例升至81%,只有少量的文化程度較高的農民開始靠做生意持家,占到總人數的9%。

3.2.2個人年收入

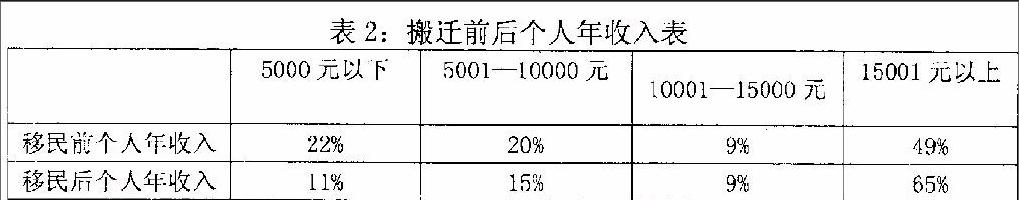

收入來源的變化,將直接影響到移民個人年收入。由表2可得,搬遷前,個人年收入超過15000元的占49%,11001-15000元組的占9%,5001-11000元組的占20%,5000元以下的占22%;搬遷后的個人年收入超過15000元的占65%,同比增長16%,說明大多數移民能夠適應新的經濟發展方式,這對后期移民政策的實施無疑是一個積極的信號。但是,搬遷后還是有11%的移民個人年收入處于5000元以下,面對高昂的生活開支,這點收入無疑是杯水車薪,他們的生活還是充滿艱辛,有的甚至已經心生退意,有回遷的打算。

3.2.3生活支出

通過調研,我們發現,安康生態移民地區生活成本極高,2012年每戶家庭平均支出236539.87元人民幣。究其原因,主要是因為房屋修建支出太高。由于大部分移民家庭在新的地方都面臨住房問題,所以大量的錢財用于房屋修建,2011年平均每戶家庭用于房屋修建的資金207873.33元人民幣,占總支出的87.88%,最高支出達到521360元,這對于普通的農民家庭來說是一個巨額的數字。在走訪中我們還了解到,用于房屋修建的資金大部分是貸款所得,沉重的利息將會給移民的生活帶來極大的困難;同時,當地人情禮金平均支出達到8808元,比食物支出多556.67元,許多受訪者表示,高額的面子消費已經遠遠超出了他們的承受范圍,為此,他們不得不在其他方面縮減開支,如食物、衣著等,這在很大程度上影響了當地居民的生活水平。

3.2.4生活水平

雖然在移民搬遷過程中喪失了眾多的經濟資本和社會資本,在遷后的生產和生活中面臨著很多的不適應和困難,但安置區的移民通過自己的不斷努力,已經逐漸適應了現在的經濟發展方式,生活水平也有一定提高,有43.33%的移民認為與搬遷前相比,現在的生活水平有所提高,8%的移民認為有很大提高,超過半數以上的移民在搬遷后生活水平提高,這一數據說明石安康地區移民政策的實施相對較好。

但是,令人憂心的是,安置區內還是有5.3%的移民認為與搬遷前相比,搬遷后的生活水平下降很多,10.67%的移民認為搬遷后的生活水平有所下降。經過調研分析,我們認為這主要是由于資金的缺乏及技術的欠缺導致的。

4 政策建議

4.1整合經濟資源,發展當地特色產業

一是建議政府設立全國生態移民專項資金,保障生態移民資金的來源,做到合理規劃合理使用;二是建設多方籌措資金的平臺,可整合有關的支援資金、扶貧資金、農業專項資金等統籌用于生態移民工作,同時也可利用群眾籌集、社會捐助、銀行貸款等多種方式籌集生態移民資金,使社會各界共同參與到生態移民當中。

依托當地優勢資源,圍繞龍頭企業或大型農產品市場,可通過積極培育主導產業,組織建立農產品生產基地等方式,有效促進遷入地農業結構的優化、升級。同時建立本地特色產業市場,配合特色勞動力,共同致富。如加強安康地區油茶種植產業的扶持,為搬遷居民創造工作條件與就業機會,為安穩致富建造基礎。

4.2提高移民致富技能,完善生產資料建設

加強移民勞動力轉移就業培訓,不斷拓寬移民培訓就業渠道,借助幫扶平臺提高移民致富技能,加快移民勞動力的轉移速度,從而快速實現移民在生活上的適應。如政府可定期開展計算機、家政等行業有關的技能培訓,促使移民真正做到農忙種田、農閑務工。同時,對搬遷居民定期進行正確消費觀的宣傳,可刺激農民消費,改善農村消費環境,加快搬遷移民經濟適應步伐。

建立健全生態移民土地承包經營、生態補償等機制,保障搬遷移民正常生活的開展。同時,國家應根據各地具體環境科學規劃生態移民新區住房條件、基礎設施等生產資料的建設,推動生態移民工作正常有序展開。

4.3大力發展鄉鎮企業和二、三產業,改善移民勞動力就業結構,多渠道、多層次安置移民勞動力

安康生態移民搬遷工程的實施,將會形成需求巨大的資金、物資、運輸、建筑、消費、勞務等市場。因此,遷入地要緊緊抓住機遇,結合本地特點,大力發展適應石轉的農副產品加工、建筑建材、運輸、勞務、餐飲服務等鄉鎮企業和二、三產業,增強安置區經濟發展和移民安置的“造血”機能,同時改善移民勞動力就業結構,使農村移民勞動力向非農領域轉移,為安置區經濟騰飛和移民脫貧致富打下堅實基礎。

參考文獻:

[1]馬德峰.三峽外遷農村移民社區適應現狀研究[J].市場與人口分析.2005,2;63.

[2]郝玉章, 風笑天. 三峽外遷移民的社會適應及其影響因素研究[J].市場與人口分析,2005,6;66.

[3]鄭丹丹, 雷洪. 三峽移民社會適應中的主觀能動性 [J]. 華中科技大學學報,2002,(5);51.

[4]風笑天.“落地生根”——三峽農村移民的社會適應[J].社會學研究.2004,(5);19.