宜昌市夷陵區農作物秸稈綜合利用主要途徑及對策

陳啟銀++譚克華++李艷

摘要 農作物秸稈是重要的可再生資源。宜昌市夷陵區找準農作物秸稈綜合利用的切入點,因地制宜采取得力措施積極開展農作物秸稈綜合利用工作,通過推行肥料化利用(全量還田)、飼料化利用、原料化利用、基料化利用、能源化利用,拓寬秸稈利用途徑,秸稈綜合利用率逐年提高。農作物秸稈綜合利用工作中存在的問題不容忽視,針對主要矛盾提出政策扶持、產業支持、資金投入、宣傳引導等相應對策,穩步提高農作物秸稈綜合利用水平。

關鍵詞 農作物秸稈;綜合利用;途徑;問題;對策;湖北宜昌;夷陵區

中圖分類號 S216.2 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2017)02-0158-02

農作物秸稈是重要的可再生資源的觀念越來越被全社會認同。禁止焚燒秸稈,科學高效地利用秸稈資源,一方面可以變廢為寶,提高資源利用率,增加農民收入,將秸稈資源優勢轉化為可見的經濟優勢;另一方面也是減少農業面源污染,實現農村節能減排的有效措施和途徑。近年來,中央和各級地方政府都出臺了加快推進農作物秸稈禁燒和綜合利用的政策措施,促進秸稈禁燒和綜合利用工作的開展。宜昌市夷陵區找準秸稈綜合利用的切入點,因地制宜采取得力措施積極開展農作物秸稈綜合利用工作,拓寬秸稈利用途徑,秸稈綜合利用率逐年提高。

1 農作物秸稈資源總量

夷陵區是以柑橘、茶葉和糧食作物為主要支柱產業的農業大區,傳統糧食作物和其他類型經濟作物占有相當比重,農作物種類多、產量高,秸稈資源豐富。2016年度,全區主要農作物播種面積達7.79萬hm2,可收集秸稈資源總量約37.91萬t。其中,玉米秸稈量約16.15萬t,占42.6%;水稻秸稈量約6.86萬t,占18.1%;油菜秸稈量約3.06萬t,占8.1%;蔬菜秸稈總量約6.67萬t,占17.6%;薯類秸稈量約3.62萬t,占9.5%;其他秸稈量約1.55萬t,占4.1%(圖1)。

2 農作物秸稈綜合利用現狀

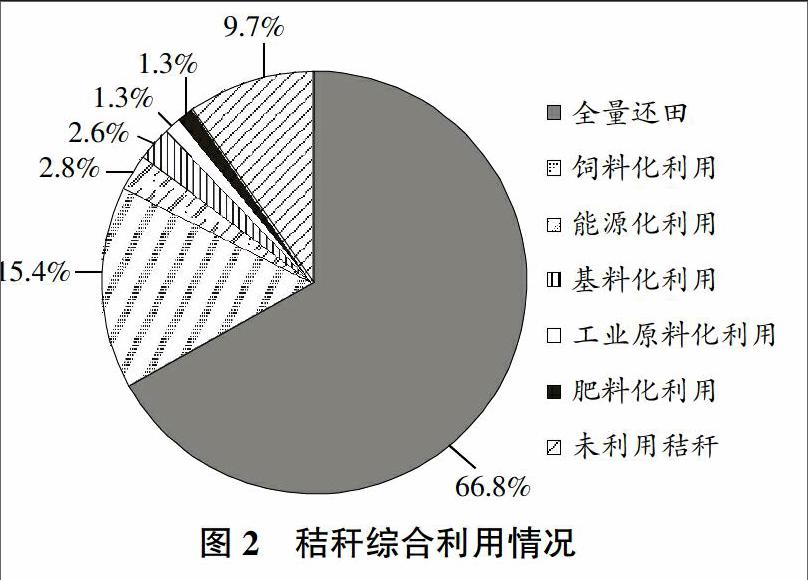

積極探索秸稈綜合利用運作機制,努力開拓秸稈綜合利用渠道,秸稈綜合利用工作取得明顯成效。2016年全區秸稈綜合利用總量達34.24萬t,占全區可收集秸稈總量的90.3%。秸稈全量還田25.31萬t,利用率66.8%(其中秸稈機械化粉碎還田利用7.71萬t,利用率22.5%;腐熟劑熟化還田4.42萬t,利用率12.9%;其他自然還田量13.18萬t,利用率34.8%);飼料化利用5.85萬t,利用率15.4%;能源化利用1.06萬t,利用率2.8%;基料化利用1.0萬t,利用率2.6%;工業原料化利用0.5萬t,利用率1.3%;肥料化利用(傳統漚制農家肥)0.5萬t,利用率1.3%;未利用的秸稈量約3.69萬t,占可收集秸稈資源總量的9.7%(圖2)。

3 農作物秸稈綜合利用的主要途徑

3.1 大力推行農作物秸稈肥料化利用,推行全量還田

農作物秸稈由于收獲季節性強、產生量大、分散,收集儲運難度大、成本高的特點,制約了秸稈綜合利用的產業化發展。因此,秸稈全量還田是目前就地解決秸稈出路問題的最直接的手段[1]。研究表明,長期秸稈還田可以改善土壤理化性狀,提高土壤腐殖質含量,對提高作物產量有利。夷陵區大力推行農作物秸稈全量還田,主要推廣秸稈機械化粉碎還田收獲技術和腐熟劑熟化還田技術,全區農作物秸稈全量還田面積4.70萬hm2,還田量25.31萬t,還田率達66.8%。

3.1.1 重點推廣秸稈粉碎還田機械化收獲技術。以秸稈粉碎還田機械化收獲技術推廣為主要抓手,強化政策引導和技術指導,對農民購置還田機械實施補貼,由區財政擠出專門資金,對新報裝的秸稈粉碎還田機具實行疊加補貼,每臺再增加補貼2 000元,補貼范圍做到全區無縫隙全覆蓋,全區現有的47臺大型聯合收割機全部加裝了秸稈粉碎裝置。組織開展跨區作業,對外來收獲機械加強出入口的監管,沒有粉碎裝置一律不準下田作業,全面提高秸稈粉碎還田水平。全區秸稈粉碎還田機械化收獲技術示范面積達1.33萬公頃次,消化農作物秸稈約7.71萬t。

3.1.2 以項目實施為紐帶,促進秸稈腐熟劑熟化還田利用。積極推廣農作物秸稈綜合利用新技術,開展秸稈肥料化利用新技術示范。2016年度實施“夷陵區農作物秸稈還田腐熟項目”,采購秸稈腐熟劑233.24 t,實施秸稈腐熟還田技術面積達 6 666.67 hm2。通過項目的實施,消化農作物秸稈約 4.42萬t,增收稻谷547.5 kg/hm2,平減少化肥投入225元/hm2,取得了良好的經濟效益和生態效益。

3.2 加大秸稈飼料化利用引導力度,增加秸稈附加值

充分結合現代畜牧養殖,大力推廣秸稈青貯、秸稈養畜新技術,積極推行秸稈過腹還田,提高秸稈轉化率,推進畜牧業向養殖生態化、資源循環化發展[2]。加大秸稈飼料化工作力度,協助鴉鵲嶺、龍泉、小溪塔的奶牛場開展玉米秸稈青飼料收貯達2萬t;協助“夷羊盛”和黃花鎮“老高荒”等養羊專業合作社開展干枯玉米秸稈飼料的收貯等工作。全區秸稈飼料化利用量達5.84萬t,有效提高了秸稈附加值。

3.3 促進秸稈工業化利用

積極探索水稻秸稈深加工利用,發展水稻秸稈生產草簾、草繩等轉化深加工企業,通過工業化、市場化途徑解決水稻秸稈出路,同時促進農民增收。目前,在鴉鵲嶺鎮發展水稻秸稈加工企業9家,這些加工企業全年滿負荷不間斷生產草簾、草繩,用于蔬菜大棚生產、柑橘購銷轉運、花卉苗木生產等眾多生產流通領域,產品暢銷武漢、宜昌、荊州等周邊大中城市,市場前景一片廣闊。鴉鵲嶺鎮9家草制品加工企業每年消納5 000 t水稻秸稈,解決666.67 hm2水稻秸稈的出路,真正實現了變廢為寶、資源循環利用的目標。

3.4 鼓勵基料化利用

鼓勵區內食用菌生產企業和農戶推廣應用玉米、大豆秸稈袋料栽培食用菌技術,生產平菇、香菇、金針菇等食用菌產品,其投資少、見效快,受到農民歡迎。全區食用菌生產利用秸稈資源量約1萬t,開辟了農作物秸稈增值利用的有效途徑。

3.5 能源化利用

全區農作物秸稈能源化利用水平不高,層次較低,秸稈能源化利用總量約0.5萬t,主要用途為傳統農戶炊事燃料,秸稈生物質能源、秸稈氣化、秸稈固化成型燃料有待進一步探索發展。

4 秸稈綜合利用存在的主要問題

4.1 技術集成化程度低

近年來,夷陵區農業持續保持高產穩產,農作物秸稈總量在增加,而且秸稈種類繁多,成分復雜,單一技術不能從根本上解決秸稈問題。目前,秸稈綜合利用受農藝、工藝措施不配套的制約,秸稈氣化、秸稈肥料、秸稈建材等工業化利用程度低,企業規模小,加工能力弱,加工成本高、效益低,消化秸稈的數量有限。綜合利用集成化技術相對滯后,沒能完全解決秸稈轉化難題,秸稈過剩現象猶存[3]。

4.2 季節矛盾突出

秸稈綜合利用關鍵時期,正處于農村搶收搶種大忙時節,換茬時間短,需要大量勞動力。加之近年來大量勞動力外出務工,農村剩余農民大多年齡偏大,難以勝任繁重的體力勞動,使得秸稈收集困難、還田成本高。秸稈分散在千家萬戶,通過人工收集,較難以運輸和存放;而秸稈的售價較低,再加上運輸等費用,綜合效益較低,農民自覺收集農作物秸稈的積極性不高,選擇直接廢棄或焚燒秸稈的現象依然存在。

4.3 資金投入不足

秸稈綜合利用是一項短期投資大、長期見效益的工程。盡管這幾年國家推進秸稈機械化還田及綜合利用的投入在逐年增加,但尚未形成穩定有效的投入機制和盈利機制,農民和生產企業的積極性沒有充分調動起來,制約了秸稈綜合利用項目的開發和企業的發展。由于缺乏有效資金的投入,目前部分相對成熟的技術還停留在成果庫里,不能很好地推廣[4]。

5 穩步提高農作物秸稈綜合利用水平的對策

5.1 綜合利用,變廢為寶

繼續加大農作物秸稈綜合利用先進技術的研究、示范和推廣應用,因地制宜開展技術創新,力爭“十三五”期末農作物秸稈綜合利用率達95%。重點抓好秸稈全量還田肥料化利用,進一步提高肥料化利用率,大力推廣秸稈機械化粉碎還田技術和秸稈腐熟還田技術,改良土壤,培肥地力;積極拓展秸稈飼料化利用,大力推廣“三貯一化”(青貯、半干青貯、微貯和氨化)技術和秸稈養殖技術;積極推進秸稈基料化利用,拓展食用菌栽培、秸稈秧盤育苗、花木基質、草坪基料、溫室大棚育苗等利用途徑;穩步推進秸稈原料化利用,提高秸稈工業化利用水平;探索推進秸稈能源化利用,試驗發展秸稈沼氣(生物氣化),開拓秸稈能源化利用新途徑。

5.2 積極建言獻策,爭取政策支持

積極向區政府建言獻策,爭取區政府統一領導和政策支持,以政府引導、財政支持、項目帶動等有效形式,統籌推進秸稈綜合利用,打造秸稈綜合利用產業鏈。拓寬財政資金引導范圍,加大資金支持力度。進一步研究作業機具補貼、還田作業補貼、施用秸稈腐熟劑還田補貼、收儲體系建設補貼、食用菌工廠化生產的新建企業補貼等多層次補貼的對象、范圍、標準和操作規程,提高補貼資金效率。研究產業化項目支持政策,積極培育秸稈綜合利用的市場主體,鼓勵發展秸稈綜合利用企業[5-6]。

5.3 加大宣傳力度,群眾自覺參與

通過電視、短信、報紙、宣傳冊、群眾大會以及示范等形式在秋收和夏收季節開展針對性的宣傳,讓農民充分了解秸稈禁燒和綜合利用的好處,理解支持并自覺加入到秸稈露天禁燒和綜合利用事業中,早日實現農業生產環境友好、農業資源永續利用的目標。

6 參考文獻

[1] 韋茂貴,王曉玉,謝光輝.中國各省大田作物田間秸稈資源量及其時間分布[J].中國農業大學學報,2012(6):32-44.

[2] 彭春艷,羅懷良,孔靜.中國作物秸稈資源量估算與利用狀況研究進展[J].中國農業資源與區劃,2014(3):14-20.

[3] 陳明波,汪玉璋,楊曉東,等.秸稈能源化利用技術綜述[J].江西農業學報,2014(12):66-69.

[4] 方放,李想,石祖梁,等.黃淮海地區農作物秸稈資源分布及利用結構分析[J].農業工程學報,2015(2):228-234.

[5] 高翔.江蘇省農作物秸稈綜合利用技術分析[J].江西農業學報,2010(12):130-133.

[6] 劉新芽.荊州市農作物秸稈綜合利用研究[J].荊州:長江大學,2013.