軍用爆炸物質感度要求和評定標準綜述

殷 瑱,聞 泉,王雨時,張志彪

(南京理工大學 機械工程學院,南京 210094)

【后勤保障與裝備管理】

軍用爆炸物質感度要求和評定標準綜述

殷 瑱,聞 泉,王雨時,張志彪

(南京理工大學 機械工程學院,南京 210094)

為了提高我國爆炸物質的安全性和可靠性,為我國軍用爆炸物質感度試驗方法和評定準則標準制定或修訂提供參考,從評定的爆炸物質類型、爆炸物質感度試驗項目、試驗方法和評估準則等方面對我國和美國軍用標準進行了對比分析,發現在軍用爆炸物質的標準制定方面我國與美國有較大差距,主要體現在:評定爆炸物質類型不夠全面,缺少對起爆藥和液體火藥的評定試驗;試驗評定方法單一;試驗評定判據多為定性判據,客觀性不足;尚未建立低易損性爆炸物質感度評定方法標準;試驗標準版本更新慢,難以適應發展需求;試驗分類缺乏系統性,可操作性不強。為推進我國彈藥技術的發展,建議盡快對我國的軍用爆炸物質感度試驗方法和評定標準進行修訂和完善。

爆炸物質;感度;評定標準;試驗方法;爆炸序列;低易損性

爆炸物質是彈藥系統的主要爆炸材料,無論是在存貯、運輸還是作戰等情況下,其安全性一直倍受關注。爆炸物質安全性直接關系到整個彈藥系統的安全性。一旦發射裝藥或炸藥裝藥意外發火爆炸,就會造成災難性后果。縱觀彈藥的生產和使用歷史可看出,彈藥意外燃燒和爆炸事故是經常發生的[1-4]。為了提高安全性,以引信安全性為先導,不少國家在彈藥領域取得重大進展,其中美國在彈藥安全性方面重視較早,已取得不少成就。第二次世界大戰前,各國研發爆炸物質時多注重于提高能量,很少能從系統角度關注彈藥安全性。第二次世界大戰中出現的大量彈藥安全事故,喚醒了人們對爆炸物質安全性的關注[5-8]。20世紀50年代,歐洲國家聯合建立了歐洲炸藥測試標準化委員會,其中負責爆炸物質組的L.Deffet教授提議將常用的幾種測試炸藥性能方法如殉爆、作功能力和爆速等予以標準化[9]。日本對爆炸物質性能測試也進行了系統研究。1934年山本祐德編著了《火藥學實驗法》,書中對爆炸物質的安定性、感度和性能試驗進行了描述。1949年后,日本工業化標準局制定了一系列爆炸物質試驗方法[10]。

在中國兵器工業二〇四研究所主導下,我國在“七五”、“八五”規劃期間在爆炸物質安全性評價方法領域也取得一定成果,在撞擊感度試驗鑒定技術方面,我國建立了小藥量藥片(藥粉)和較大尺寸藥柱感度試驗裝置和試驗技術體系[11]。

目前,不少國家已建立起相應的爆炸物質感度評定方法,其中美國在爆炸物質研制、鑒定和評估方面,建立了較為完善的試驗方法和相應的評估準則。我國在爆炸物質測試、鑒定和評估等方面的研究工作起步較晚,在爆炸物質感度評估方面存在較多不足。為了有助于提高我國軍用爆炸物質的安全性和可靠性,在分析美國軍用標準中爆炸物質感度試驗方法和評定準則的基礎上,對比分析了我國軍用爆炸物質感度試驗方法和評估準則方面存在的問題,為我國軍用爆炸物質感度試驗方法和評定標準的制定或修訂提供參考。

1 爆炸物質感度要求

1.1 直列裝藥與錯位爆炸序列中的爆炸物質感度要求

彈藥爆炸序列由一系列爆炸元件組成,這些爆炸元件一般是以激發感度遞減而輸出能量遞增次序排列的。根據控制方式的不同,引信爆炸序列可分為直列式爆炸序列和錯位式爆炸序列。在爆炸序列中以隔離件將所有敏感爆炸元件與下一級鈍感爆炸元件用機械方式隔開的爆炸序列稱為錯位式爆炸序列,而各爆炸元件之間不存在隔離件的爆炸序列稱為直列式爆炸序列[12]。然而不論是錯位式爆炸序列還是直列式爆炸序列,在引爆時均會處于直列狀態,爆炸元件中爆炸物質的感度將直接影響彈藥的安全性和可靠性。

早期的引信爆炸序列基本上均采用敏感直列式爆炸序列,爆炸元件裝藥由起爆藥和感度遞減的其他爆炸物質組成。1896年德國出現GrZ-96式空間隔爆型引信,便誕生了錯位式爆炸序列。1916年德國又創制了EKZ-16式滑塊隔爆型引信,爆炸序列中開始使用導爆管這一爆炸元件,之后逐漸發展了一些標準的導、傳爆藥[13]。

第二次世界大戰以后,錯位式爆炸序列的應用開始推廣,西方國家逐漸發展了隔爆型引信,對采用引信爆炸序列隔爆機構的爆炸元件裝藥感度提出了限定要求,并發展了一些標準的導、傳爆藥,其中特屈兒在第二次世界大戰中經過考驗,被認為可作為標準的許用導、傳爆藥,此外還有借助特屈兒進行感度比較評定而誕生的A5、CH6、PBXN-5和DIPAM等許用導、傳爆藥[14]。自1970年后,美國已不再簡單地規定許用導、傳爆藥感度不高于特屈兒,而是在MIL—STD—1316A中規定應以特屈兒為參考,進行一系列的鑒定試驗,只有通過這些試驗,并經批準才能作為引信標準導、傳爆藥。目前美國在MIL—STD—1316E《Safety Criteria for Fuzes Design(引信安全性設計準則)》中規定,引信中的爆炸物質配方應該依其在爆炸序列元件中的預定功能按OD44811或MIL—STD—1751A鑒定合格,并列表給出了14種許用導、傳爆藥[15]。

20世紀80年代以后,國外開始了不敏感炸藥裝藥的新型直列爆炸序列研究工作,提出了無隔爆爆炸序列新概念,在新型直列爆炸序列中不再使用敏感起爆藥,而是要求處于直列爆炸元件中的爆炸材料必須滿足彈藥安全性方面的要求[16]。1983年,美國針對無引信但有引爆(控制)系統的彈藥頒布了MIL—STD—1466《Safety Criteria and Qualification Requirements for Pyrotechnic Initiated Explosive Ammunition(煙火藥引爆爆炸物質裝藥類彈藥的安全性準則和鑒定要求)》,該標準規定了燃燒劑應滿足摩擦感度(friction sensitivity)、靜電感度(electrostatic sensitivity)、撞擊感度(impact sensitivity)、真空熱安定性(vacuum thermal stability)、差熱分析(differential thermal analysis)、按DLAR8220.1進行危險分類(hazard classification DLAR 8220.1)、反應特性(reactivity (MIL—STD—650/M—50A))、增長和滲出(growth and exudation)、熱重分析(thermogravimetric analysis)和熱機械分析(thermomechanical Analysis)等10項要求,同時彈丸內部爆炸物質裝藥(包括傳爆藥和主裝藥)應符合ADA—086259和MIL—STD—1316的規定[17-18]。

一般來說,每發彈藥均包括傳火序列和傳爆序列兩種爆炸序列,其中傳火序列用于發射(戰斗部投射),而傳爆序列用于戰斗部引爆。西方國家對爆炸序列中的傳火序列也做過大量研究,其中美國在軍用標準MIL—STD—1901和MIL—STD—1901A對傳火序列中的火藥感度也有明確規定,即以B/KNO3感度作為評定標準,要求直列爆炸元件中的火藥感度不得高于B/KNO3[19-21]。

相比西方國家而言,我國在爆炸序列的爆炸物質感度要求方面的研究起步較晚,重視程度也不足。自20世紀50年代起我國才開始仿制蘇式引信,考慮到小口徑引信隔爆不易實現,當時中、大口徑引信多采用錯位式爆炸序列,而小口徑引信多采用敏感直列式爆炸序列。在導、傳爆藥選用方面,除了一部分沿用前蘇聯的鈍化太安和鈍化黑索金之外,其余可能是受到爆炸感度限制而僅選用了單質炸藥如特屈兒、太安和黑索金。20世紀70年代后期,我國開始引入許用導、傳爆藥概念,并且重視程度逐漸提高。20世紀80年代末我國引進了美軍導、傳爆藥安全性鑒定試驗方法,制定了相應的兵工標準[22-30]。

1.2 低易損性彈藥中的爆炸物質感度要求

20世紀六七十年代,美軍彈藥在生產、運輸、貯存和訓練過程中由于意外刺激(烤燃、碎片撞擊、子彈射擊等)而引爆的事故頻發,造成人員和財產損失,迫使美軍開始對武器系統在戰場上的生存能力和彈藥易損性進行研究,進而提出低易損性爆炸物質概念[31-36]。低易損性爆炸物質要求爆炸物質在滿足武器使用性能的前提下,遇到破片、槍彈或者其他機械沖擊作用時不易意外起爆,在高溫和火焰中不易烤燃和殉爆,而發生意外點火時則只燃燒而不產生爆轟[37]。

我國在GJB 102A—1998《彈藥系統術語》中將低易損性爆炸物質解釋為低易損性火藥(low explosive propellant)和低易損性炸藥/不敏感炸藥(low vulnerability explosive),而在《兵器工業科學技術辭典——火藥與炸藥》中將低易損性爆炸物質翻譯成low vulnerability explosive materials(低易損性火炸藥翻譯成low vulnerability propellant and explosive)。比較三者釋義可知,按照《兵器工業科學技術辭典——火藥與炸藥》對低易損性爆炸物質進行翻譯的結果更為準確,故在文中統一使用低易損性爆炸物質代替鈍感爆炸物質。

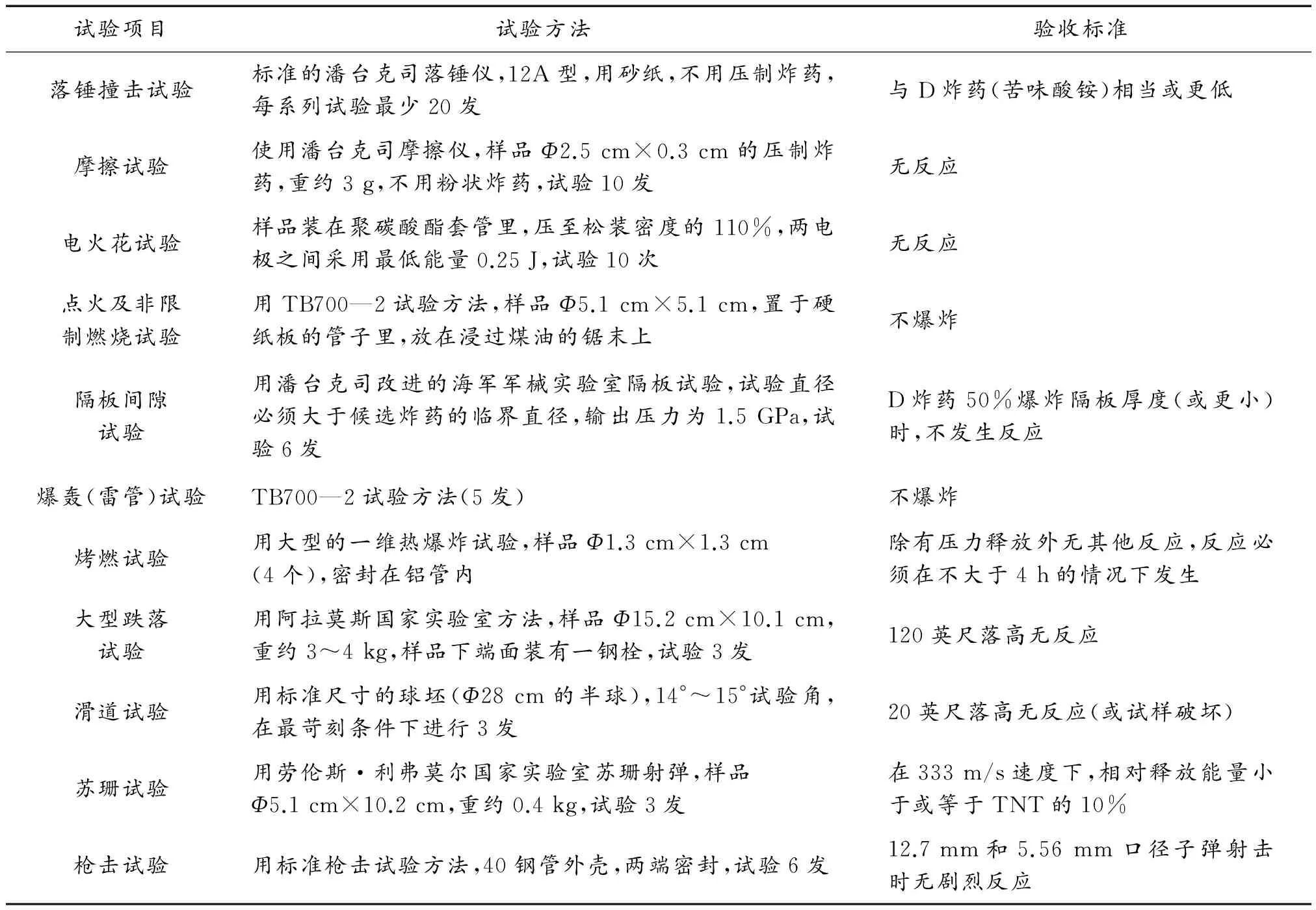

自低易損性爆炸物質概念提出后,在其后的幾十年中,各國研制了一系列新型低易損性爆炸物質[38-50]。與過去一般爆炸物質相比,低易損性爆炸物質對于機械、熱等刺激感度大幅度降低。考慮到這類爆炸物質將應用于武器系統中,美國也建立了相應的感度評定要求指標體系,如表1所列[51-53]。由表1可知,低易損性爆炸物質感度大幅度降低,故美國在驗收標準中也做出了相應改變,采用了更為不敏感的D炸藥(苦味酸銨)作為參考物質,而且在試驗項目方面增加了烤燃試驗、大型跌落試驗和槍擊試驗等。

表1 低易損性爆炸物質評定試驗和驗收標準

2 爆炸物質感度評定方法標準發展

2.1 國外爆炸物質感度評定方法標準的發展

目前,不少西方國家已頒發傳爆藥、主裝藥和低易損性爆炸物質等裝藥感度評定方法標準,其中美國在爆炸物質研制、鑒定和評估方面,建立了較為完善的試驗方法體系和相應的評定準則。

為指導爆炸物質的安全生產和使用,20世紀70年代前美國制定了特屈兒、CH6和PBXN—5等傳爆藥規范,并頒布了標準WS 4660《DIPAM Explosive》和WS 5003《HNS Explosive》。隨后美國編寫了ADA 086259 Vol.4《Joint Services Safety and Performance Manual for Qualification of Explosive for Military Use(軍用爆炸物質安全和性能鑒定手冊)》,進一步提出爆炸物質安全和性能評定要求[54]。在ADA 086259 Vol.4基礎上,經過多年修訂和完善,又形成了首部標準OD44811《Safety and Performance Tests for Qualification of Explosives(爆炸物質安全性和性能鑒定試驗)》[55]。1982年,美國國防部又在此基礎上,建立了標準MIL—STD—1751《Safety and Performance Tests for Qualification of Explosives(爆炸物質安全性和性能鑒定試驗)》[56],該標準分別提出了起爆藥(primary)、傳爆藥(booster)、主裝藥(main charge)感度評定要求,制定了爆炸物質性能和感度等方面共17項試驗方法,每項試驗均建立了詳細的試驗步驟和相應的評定準則。

2001年,美軍頒布標準MIL—STD—1751A代替標準MIL—STD—1751,新增燃料-空氣炸藥、煙火劑和火藥(包括固體推進劑、固體發射藥和液體火藥)感度和性能評定方法,并將試驗方法編號為1010組至1160組,組與組編號間隔為10,其中1050組和1080組為未使用的組號。與標準MIL—STD—1751相比,標準MIL—STD—1751A增加了部分感度和性能試驗方法,如熱穩定性試驗、熱絲點火試驗等,評估爆炸物質某一種感度時有多種可選試驗方法,而且推薦了優選方法。修訂后標準實用性、可操作性更強[57]。

自北約鈍感彈藥中心(目前改名為北約彈藥安全信息分析中心)成立以來,各成員國在彈藥安全性試驗規范及標準化協議方面取得一定進展。美國作為北約彈藥安全信息分析中心的主要創始國之一,在爆炸物質安全性評定方面也取得了較大進步。2003年,北約彈藥安全信息分析中心頒布了AOP-7《Manual of Data Requirements and Tests for the Qualification of Explosive Materials for Military Use(軍用爆炸材料鑒定試驗手冊)》。自此,美國在評定爆炸物質安全性和性能時不再采用標準MIL—STD—1751A,而是采用最新頒布的標準AOP-7[58]。AOP-7不僅包括標準MIL—STD—1751A中規定的感度和性能評定試驗方法,還增加了爆炸材料的物理、化學和力學性能試驗。在感度和性能評定試驗方法方面,增加了北約標準化協議中規定的爆炸物質感度試驗方法,如STANAG 4487摩擦感度試驗方法、STANAG 4488沖擊波感度試驗方法、STANAG 4489撞擊感度試驗方法等。標準AOP-7中試驗方法編號為100組、200組和300組,分別表示爆炸材料的物理、化學和機械性能試驗,威脅評估試驗以及性能評估試驗。除標準MIL—STD—1751A所規定的感度評定試驗外,威脅評估試驗還增加了低易損性爆炸物質需滿足的快烤試驗和慢烤試驗。2004年,北約彈藥安全信息分析中心再次修訂了標準AOP-7。目前標準AOP-7(Edition 2 Rev.1)中共含有美國、英國和加拿大等北約17個國家關于爆炸材料性能的評定要求和試驗方法。

相比美國而言,其他國家在爆炸物質感度評定試驗方面的區別主要體現在對于不同爆炸物質類型增加了不同的不敏感爆炸物質試驗方法,如法國對主裝藥、固體發射藥和固體推進劑感度試驗增加了子彈射擊試驗、輕質/重質碎片沖擊試驗、62 mm聚能射流沖擊試驗、快烤試驗和慢烤試驗;德國對傳爆藥、主裝藥、固體火藥增加了子彈射擊試驗;捷克和斯洛伐克對傳爆藥、主裝藥和固體火藥增加了快烤試驗和慢烤試驗;瑞士對主裝藥、固體發射藥、固體推進劑增加了子彈射擊試驗和碎片撞擊試驗;英國對傳爆藥、主裝藥增加了碎片撞擊試驗、快烤試驗,對固體火藥增加了62 mm聚能射流沖擊試驗。

2.2 我國爆炸物質感度評定方法標準的發展

在爆炸物質感度評估方面,1981年我國機械電子工業部二〇四研究所針對炸藥撞擊感度、摩擦感度和槍擊感度試驗,分別起草了部標準WJ 1053—1981、WJ 1054—1981、WJ/Z 107—1981[59-61]。1992年,我國頒布了部標準WJ 2068—1992《軍用炸藥安全性和性能鑒定試驗》,該標準規定了軍用炸藥安全性和性能鑒定試驗一般要求,給出了炸藥鑒定時的必測項目和選測項目[62]。1989~1994年間,由中國工程物理研究院和機械電子工業部二〇四研究所等單位共同起草了GJB 771《火藥性能試驗方法》和GJB 772《炸藥試驗方法》[63-64]。GJB 772代替WJ 1981,增加了沖擊波感度、藥片撞擊感度等試驗。GJB 772規定了炸藥感度試驗原理、試驗條件、試驗程序以及試驗結果的評定方法。不過炸藥撞擊感度試驗和摩擦感度試驗的適用對象不包括液體炸藥,沖擊波感度試驗僅限于軍用炸藥特別是預定用作主裝藥的軍用炸藥沖擊波感度測定,未涉及火藥感度試驗。

直至1997年,由中國兵器工業標準化研究所、二〇四研究所等單位在GJB 770《火藥分析試驗方法》、GJB 771《火藥性能試驗方法》、GJB 772《炸藥試驗方法》和相關部標準的基礎上,部分參照美國軍用標準MIL—STD—650、MIL—STD—286C和MIL—STD—1751,修訂和補充制定了GJB 770A—1997《火藥試驗方法》和GJB 772A—1997《炸藥試驗方法》[65-66]。相比GJB 772—1997,GJB 772A—1997炸藥撞擊感度測定方法中增加了特性落高法、12型工具法、蘇珊試驗法和滑道試驗法,而且在使用爆炸概率法測定時,試樣爆炸的判定依據由之前的最大聲壓級為1 dB改為2 dB。此外,新增了熱感度和槍擊感度測定方法(7.62 mm步槍試驗法和12.7 mm機槍試驗法)。在感度試驗方面,火藥與炸藥采用了相同方法。

隨著不敏感炸藥概念的提出,我國在2013年頒布了GJB 8142—2013《鈍感炸藥安全性試驗方法——靜電火花感度試驗》,提出了適用于粒狀不敏感炸藥的靜電火花感度試驗方法和評定準則[67]。

在引信傳爆藥感度評估試驗方法方面,1989年我國頒布了部標準WJ 1884—1989《傳爆藥真空安定性》、WJ 1885—1989《傳爆藥撞擊安全性》、WJ 1886—1989《傳爆藥爆速測定》、WJ 1887—1989《傳爆藥靜電火花感度》、WJ 1888—1989《傳爆藥摩擦感度》、WJ 1889—1989《傳爆藥熱絲可爆性》、WJ 1890—1989《傳爆藥熱絲點火》、WJ 1891—1989《傳爆藥沖擊波感度》、WJ 1892—1989《傳爆藥撞擊感度》。1994年太原機械學院(現中北大學)起草了適用于引信傳爆藥安全性和性能基本鑒定試驗的GJB 2178—1994《傳爆藥安全性試驗方法》,該標準規定了引信傳爆藥8項安全性試驗方法[68]。相比于上述1989年頒布的部標準而言,GJB 2178—1994對各項試驗的試驗裝置和試驗程序作了修訂,更新了試驗裝置、測量設備等,如用千分尺代替百分表來測量見證板凹深。2005年,華北工學院(現中北大學)與中國兵器工業標準化研究所在GJB 2178—1994、GJB 772A—1997和GJB/Z 377A—1994等標準的基礎上起草了GJB 2178.1A—2005~GJB 2178.9A—2005《傳爆藥安全性試驗方法》。該系列標準對小隔板試驗、熱可爆性試驗在試驗原理圖的描述和試驗程序方面作了修改,其他6項試驗對主要的試驗設備和試驗程序進行了更新,除此之外還增加了傳爆藥爆速試驗[69]。

在煙火藥感度評估方面,1989年,針對火工品藥劑的感度評定,我國頒布了部標準WJ 1869—1989《靜電火花感度試驗》、WJ 1870—1989《撞擊感度試驗》、WJ 1871—1989《摩擦感度試驗》和WJ 1872—1989《火焰感度試驗》[70-73]。2000年我國頒布了WJ 2547—2000《微煙藥通用規范》,規定了引信用微煙藥通用要求[74],其中包括“微煙藥應通過摩擦感度、靜電感度、撞擊感度和焰火感度等鑒定試驗”。2005年我國頒布了GJB 5471.1—2005~GJB 5471.18—2005《煙火藥設計手冊》,規定了不同種類的煙火藥性能試驗的必測項目、參考項目和不測項目[75]。同年又頒布了GJB 5383.1—2005~GJB 5383.16—2005《煙火藥感度和安定性試驗方法》,該系列標準代替了上述火工品藥劑感度評定部頒標準,并增加了煙火藥發光強度、發光時間和火焰溫度等18項試驗方法[76]。

企業內部樣衣管理是影響產品開發效率和企業經營成本的重要因素,利用PDM系統結合手機客戶端,掃描二維碼借還樣衣,系統可以準確查詢樣衣持有人,有效地縮短產品開發用時,管控經營成本。

3 我國與美國爆炸物質感度評定方法標準對比分析

3.1 爆炸物質感度評定項目對比

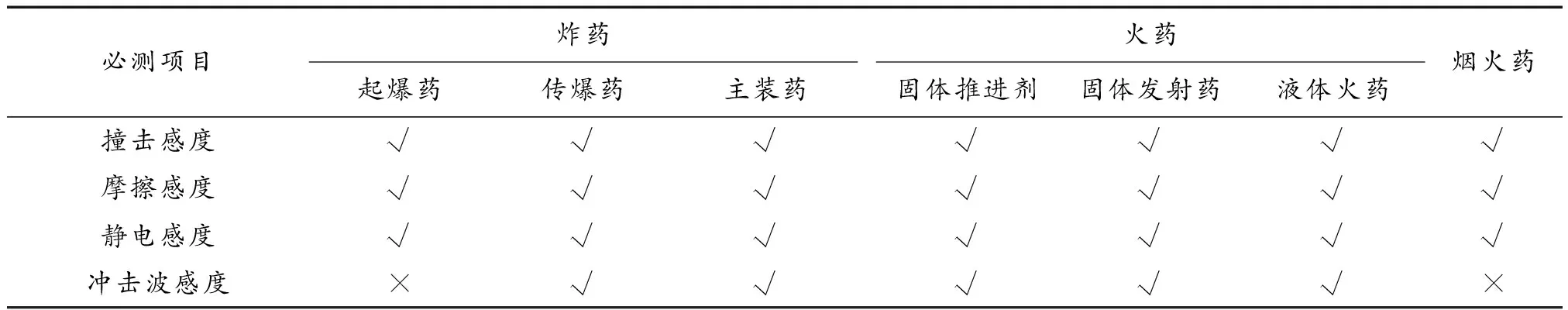

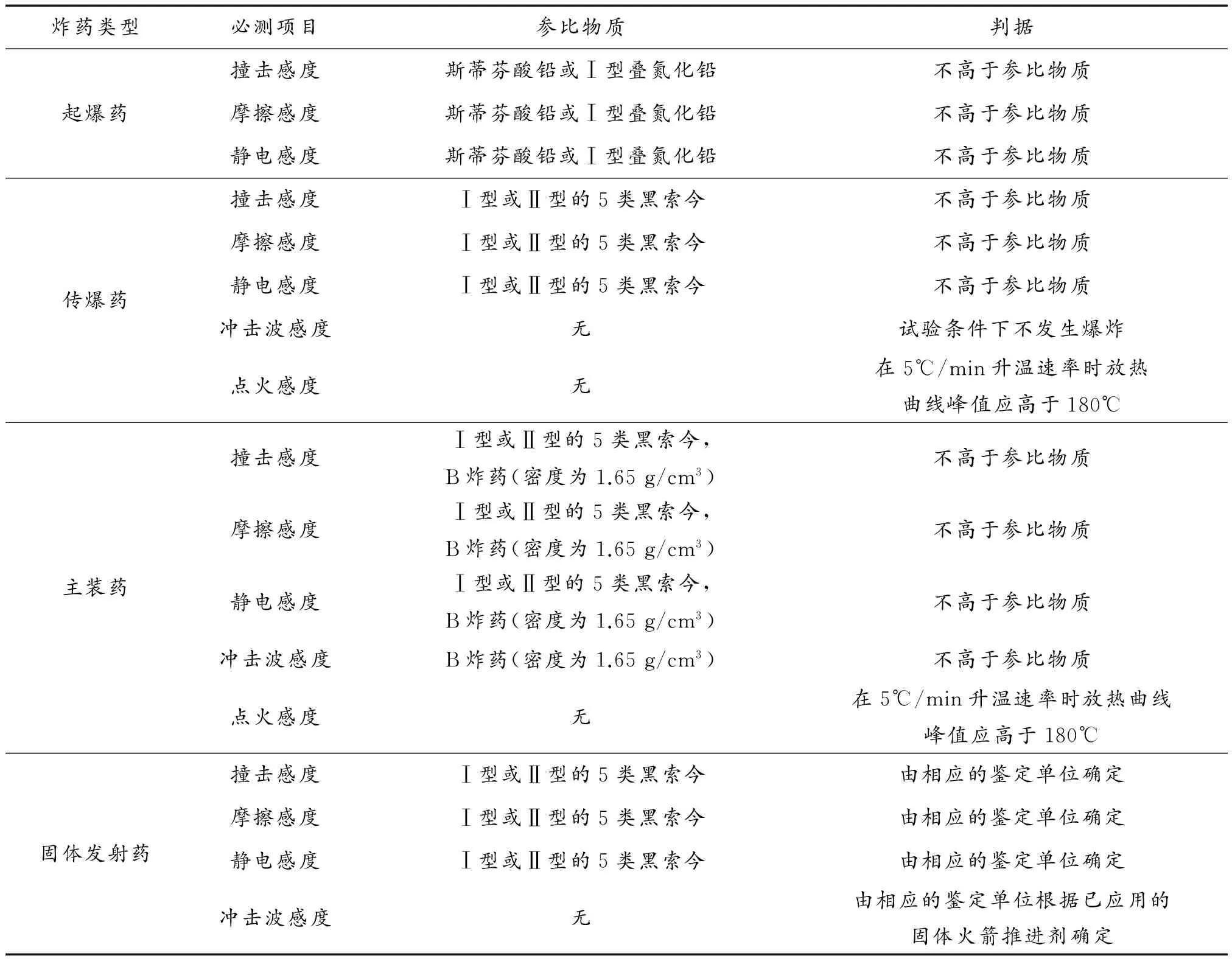

美國標準AOP-7(Edition 2 Rev.1)中規定了美國軍用爆炸物質感度評定時必須要通過的試驗項目,如表2所列。表2中“√”表示爆炸物質必須通過的試驗,“×”表示不必通過的試驗(下同)。AOP-7將爆炸物質分為火藥(propellants)、炸藥(high explosives)和煙火藥(pyrotechnics)3類,其中火藥包括固體推進劑(solid rocket propellants)、固體發射藥(solid gun propellants)和液體火藥(liquid propellants)。炸藥包括起爆藥(primary)、傳爆藥(booster)、主裝藥(main charge)、燃料-空氣炸藥(fuel-air)。其中燃料-空氣炸藥的感度通常是在武器系統產品定型時評定,因此爆炸物質感度評定試驗中并未涉及燃料-空氣炸藥的試驗方法和評定準則。

目前,我國關于爆炸物質感度評定要求的技術標準仍是WJ 2068—1992《軍用炸藥安全性和性能鑒定試驗》。該標準僅規定了傳爆藥、主裝藥和未被確定用途的單質炸藥感度評定試驗項目,尚未涉及起爆藥、固體發射藥、固體推進劑和煙火藥的感度評定試驗,如表3中第2、3、5列所列。與美國軍用標準相比,我國炸藥試驗項目增加了槍擊感度和熱感度。煙火藥在傳火序列以及信號彈中應用較多,為了有助于提高其安全性,我國在2005年頒布了GJB 5383.1—2005~GJB 5383.16—2005《煙火藥感度和安定性試驗方法》。該標準規定的煙火藥感度測定試驗方法也列入表3。表3還列入了我國1997年制定的火藥感度評定試驗方法標準。

表2 美國標準AOP-7(Edition 2 Rev.1)中規定的爆炸物質感度評定試驗項目

表3 我國軍用標準中規定的爆炸物質感度評定試驗項目

對比表2和表3可知,我國與美國在爆炸物質感度評定方法標準方面的主要差距表現在:

1) 我國在評定的爆炸物質類型方面不夠全面,缺少對起爆藥、固體發射藥、固體推進劑和液體火藥感度的評定方法標準。

2) 我國爆炸物質感度評定方法標準可操作性不強。我國關于炸藥感度試驗和傳爆藥感度試驗采用的是不同標準,而且部分標準由美國軍用標準轉化而來,但卻在內容上做了一定的裁剪,導致標準內容與美國軍用標準相比可操作性不強。例如在GJB 373中未列出許用的導、傳爆藥型號,而只是要求所用炸藥必須通過GJB 2178規定的評定試驗。

3) 我國標準版本更新慢。多年來由于技術進步,我國直列式爆炸序列技術已取得突破,如爆炸箔起爆器、沖擊片雷管等,但是我國軍用標準版本修訂緩慢,缺少詳細的設計要求,在一定程度上制約了發展。相比而言,美國軍用標準已經過多次修訂,基本上形成了較為完整的體系,并且美軍的爆炸物質感度評定試驗方法較為集中地體現在美國標準AOP-7中,分類較為系統。

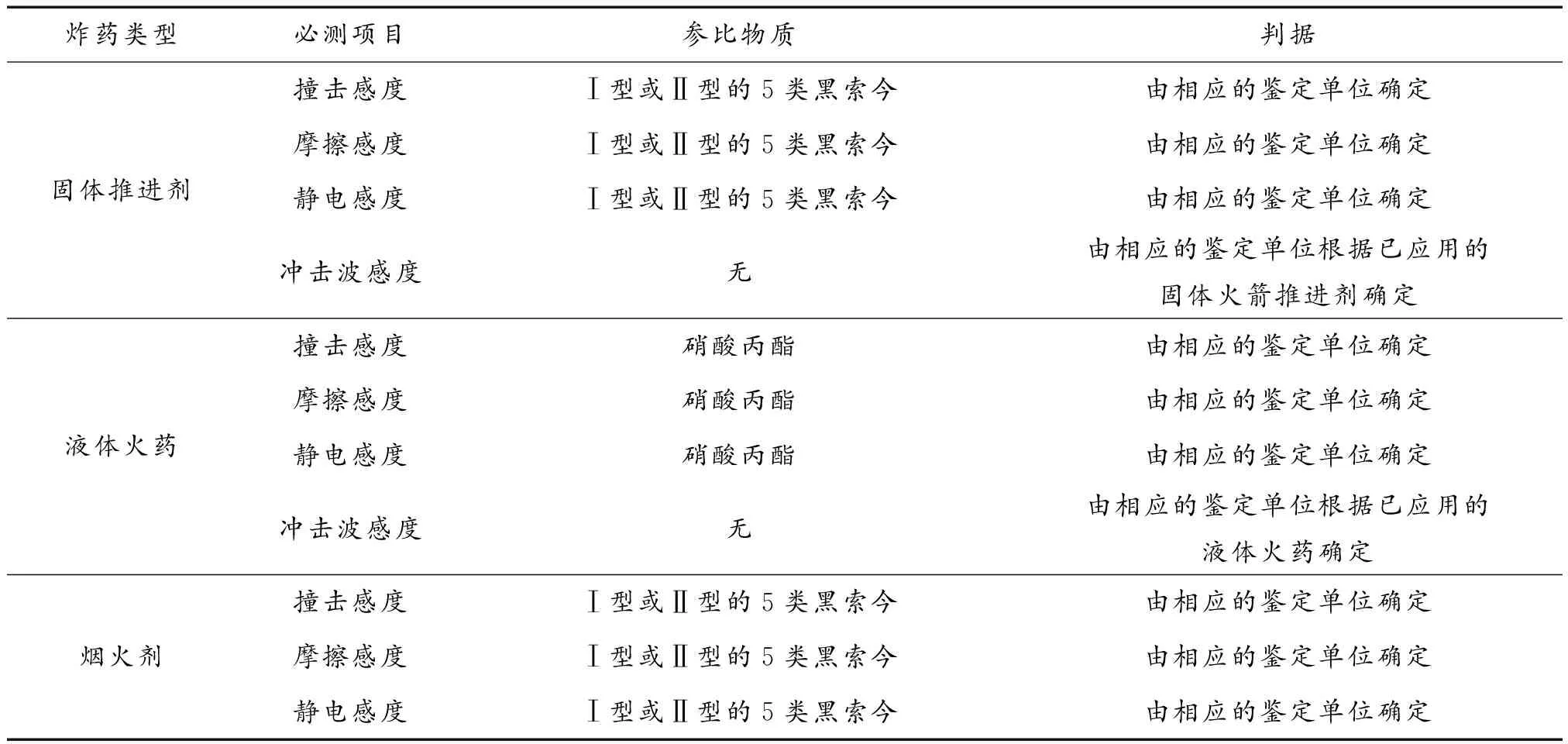

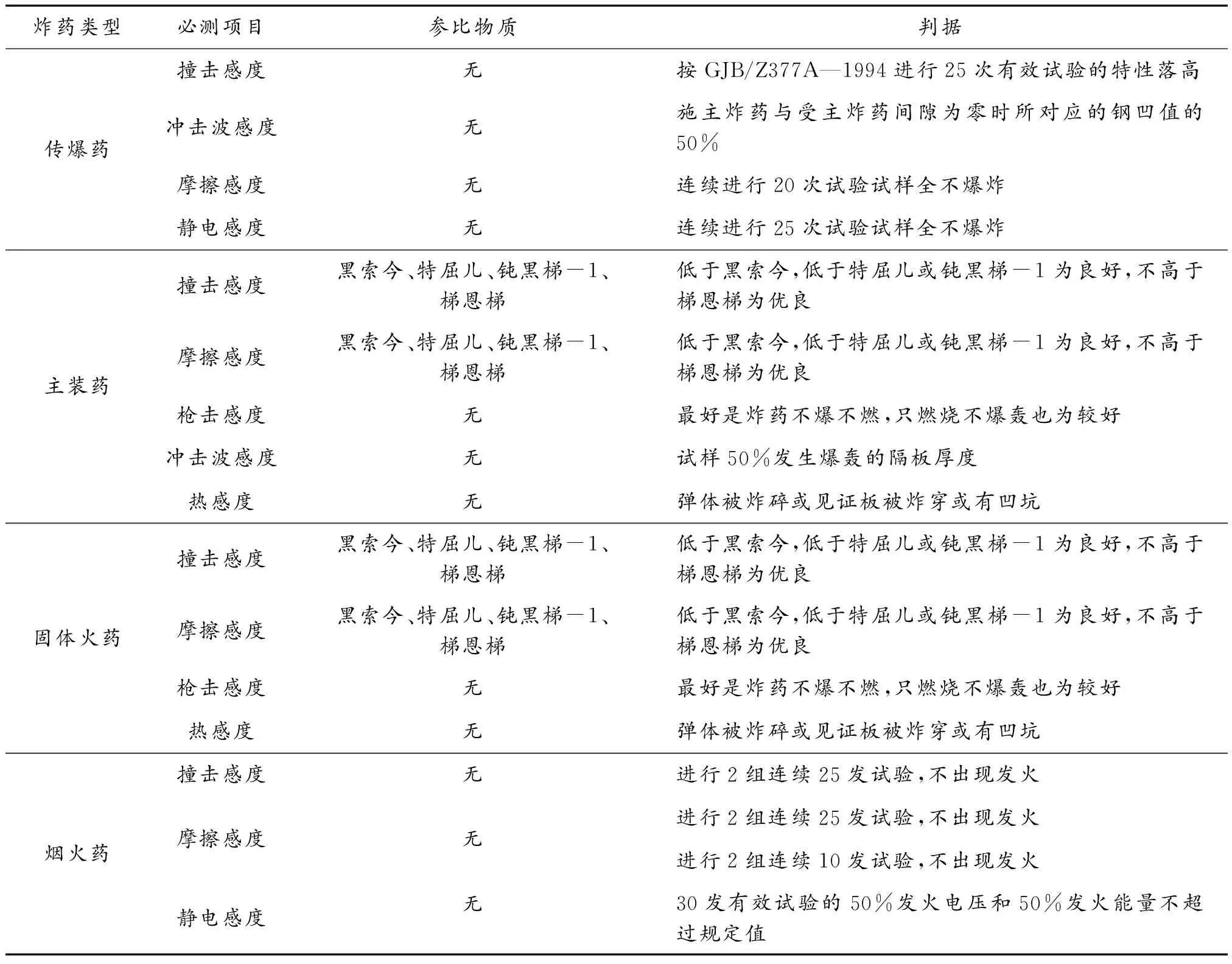

3.2 爆炸物質感度評定準則對比

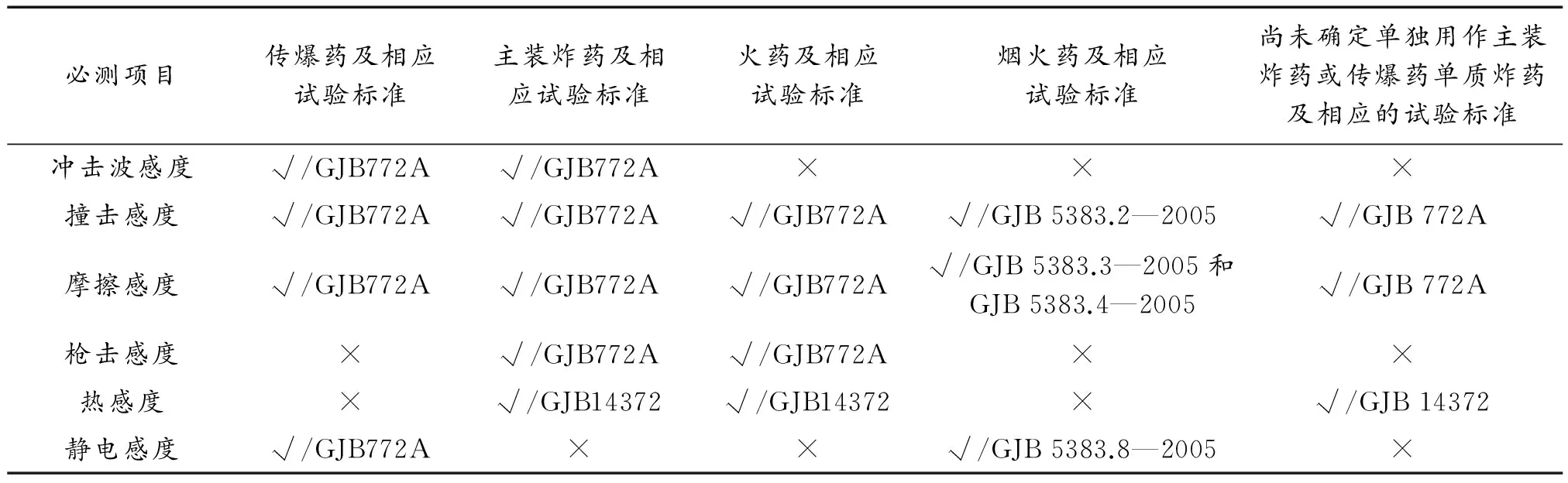

表5列出了我國軍用爆炸物質感度試驗方法和相應的評定準則。從表5可知,目前我國爆炸物質感度評定方法標準僅涉及傳爆藥、主裝藥、固體火藥(不包括液體火藥)和煙火藥,其中火藥感度評定試驗方法與主裝藥相同,但每種感度試驗方法很少超過兩種,可選擇性較差。與美國軍用標準相比,我國在主裝藥感度評定方面增加了槍擊感度和熱感度。爆炸物質感度評定判據方面,除了主裝藥的撞擊感度和摩擦感度外,其余感度評定項目均沒有參比物質,而且評定時給出的只是定性判據。

表4 美國標準AOP-7中規定的爆炸物質感度評定項目、方法和準則

續表(表4)

表5 我國軍用標準規定的爆炸物質感度評定項目、方法和準則

由表4可知,美國軍用標準具有以下特點:

1) 測試方式多樣化,每一種感度評定試驗項目內都有多種測試方法;

2) 測試結果有嚴格的判據,即要么對比參比炸藥,要么給出定量判據;

3) 測試要求更加明確、分類更為細致,針對起爆藥、傳爆藥、主裝藥、固體/液體火藥、煙火藥都有明確的試驗方法。

4 結論

本文采用對比分析的辦法,從評定的爆炸物質類型、感度試驗項目、試驗方法和評估準則角度對美國和我國爆炸物質的感度評定方法標準進行了分析。我國在爆炸物質感度評定方法標準的制定方面與美國存在較大差距,主要體現在以下幾方面:

1) 評定的爆炸物質類型不夠全面。

2) 試驗評定方法單一。

3) 試驗評定判據不夠嚴格。我國在評定判據方面多為定性判據且很少規定參比炸藥,在一定程度上依賴于操作人員的經驗和主觀性,客觀性和可信性不易保證。

4) 我國尚未建立低易損性爆炸物質感度評定方法標準和試驗標準體系。

5) 試驗標準版本更新慢。

6) 試驗標準分類缺乏系統性和協調性,可操作性不強。

[1] 孫繼明,李成皋,黃志田,等.常規兵器工業安全技術事故資料叢書·靶場[M].北京:國防工業出版社,1984.

[2] 鄭春華,于祥林,田慶功,等.常規兵器工業安全技術事故資料叢書·炮彈[M].北京:國防工業出版社,1983.

[3] 高昌奎,何推恩,王素倫,等.兵器工業技術安全事故案例選編·彈藥分冊[M].北京:兵器工業出版社,1993.

[4] 史成軍,湯延明,曹鳳文,等.兵器工業技術安全事故案例選編·火工品引信分冊[M].北京:兵器工業出版社,1993.

[5] 寧培毅.炸藥對偶然起爆的感度標準[J].現代兵器,1984(4):48-50.

[6] 龍本楊.英國軍用炸藥、推進劑和煙火劑定型的基本準則和方法[J].現代兵器,1980(4):45-49.

[7] 曹欣茂,龍本楊.英國炸藥技術迅速發展[J].火炸藥學報,1995(2):40-45.

[8] 胡慶賢,花成.鈍感炸藥在機械撞擊下爆炸危險性評價[J].火炸藥學報,1997(2):7-10.

[9] 松全才.評國際炸藥測試方法標準化研究組織(EXTEST)通過的標準測試方法[J].爆破器材,1981(1):36-37.

[10]劉榮海,宋敬埔,魏運洋.火炸藥及其他爆炸物的性能測試方法[J].爆破器材,1991,50(4):35-37.

[11]尹孟超.炸藥的安全性評價方法與撞擊感度試驗鑒定技術[J].火炸藥,1991(3):23-32.

[12]GJB/Z 120—2002,引信工程設計手冊[S].

[13]王雨時,王爾林,何瑩臺.現代引信導、傳爆藥的發展歷史和現狀[J].探測與控制學報,1994(3):33-41.

[14]MIL—STD—1316,Fuzes,Navy Design Safety Criteria for[S].

[15]MIL—STD—1316E,Fuzes Design,Safety Criteria for[S].

[16]王凱民,符綠化.引信爆炸序列鈍感化發展研究[J].探測與控制學報,1995(3):42-50.

[17]MIL—STD—1466,Safety Criteria and Qualification Requirements for Pyrotechnic Initiated Explosive Ammunition[S].

[18]王雨時,王爾林,劉播雨.MIL-STD-1466《煙火藥引爆火炸藥裝藥類彈藥的安全性準則和鑒定要求》分析[J].國防技術基礎,1997(3):18-20.

[19]王雨時,何瑩臺.彈藥爆炸序列中直列爆炸元件火炸藥裝藥的感度問題——關于彈藥安全性設計的認識與思考(上)[J].探測與控制學報,1997(2):53-61.

[20]王雨時,何瑩臺.彈藥爆炸序列中直列爆炸元件火炸藥裝藥的感度問題——關于彈藥安全性設計的認識與思考(下)[J].探測與控制學報,1997(3):54-64.

[21]MIL—STD—1901A,Munition Rocket and Missile Motor Ignition System Design,Safety Criteria for[S].

[22]WJ1884—1989,傳爆藥真空安定性試驗方法[S].

[23]WJ1885—1989,傳爆藥撞擊安全性試驗方法[S].

[24]WJ1886—1989,傳爆藥爆速測定試驗方法[S].

[25]WJ 1887—1989,傳爆藥靜電火花感度試驗方法[S].

[26]WJ 1888—1989,傳爆藥摩擦感度試驗方法[S].

[27]WJ1889—1989,傳爆藥熱絲可爆性試驗方法[S].

[28]WJ1890—1989,傳爆藥熱絲點火試驗方法[S].

[29]WJ 1891—1989,傳爆藥沖擊波感度小隔板試驗方法[S].

[30]WJ 1892—1989,傳爆藥撞擊感度試驗方法[S].

[31]高飛,劉俊學,侯曠怡.鈍感彈藥評估標準發展與試驗應用[J].兵器裝備工程學報,2013,34(8):40-42.

[32]江明,唐成,袁寶慧.導彈戰斗部安全性試驗評估[J].兵器裝備工程學報,2015,36(7):6-9.

[33]李廣武,趙繼偉,杜春蘭,等.常規導彈彈藥安全性考核與技術[M].北京:中國宇航出版社,2015:1-8.

[34]程普生.低易損性彈藥計劃[J].火炸藥學報,1983(6):45-47.

[35]董海山.鈍感彈藥的由來及重要意義[J].含能材料,2006,14(5):321-322.

[36]王永壽.高能密度物質與低易損性[J].飛航導彈,1995(5):38-40.

[37]AOP-39.Guidance on the Assessment and Development of Insensitive Munitions (IM)[Z].Allied Ordnance Publication,2010.

[38]連舜華.美國的低易損性炸藥[J].現代兵器,1987(5):36-40.

[39]王昕.美國不敏感混合炸藥的發展現狀[J].火炸藥學報,2007(2):78-80.

[40]王守道.美國海軍研制的若干種低易損性炸藥[J].現代兵器,1988(5):41-42.

[41]沙恒,任務正.一種低易損性戰斗部用炸藥——B2214[J].火炸藥學報,1994(4):43-46.

[42]黃輝,董海山.一類對撞擊不敏感的新型炸藥[J].含能材料,2002,10(2):74-77.

[43]曹欣茂.外軍不敏感炸藥發展述評[J].火炸藥,1992(1):13-18.

[44]肖士.低易損彈藥用的槍炮發射藥[J].火炸藥,1988(2):51-58.

[45]陸安舫.美國LOVA發射藥發展概況[J].火炸藥,1996(4):37-39.

[46]莫紅軍,白娟.國外研制的幾種鈍感固體推進劑[J].推進技術,2004(8):46-49.

[47]趙鳳起,李上文,宋洪昌,等.國外新型鈍感雙基推進劑的研究[J].推進技術,1999(9):28-31.

[48]CULLIS I G,TOWNSLEY R.The Potential of FOX-7 Explosive in Insensitive Munition Design[J].Journal of Applied Mechanics,2011,78(5):1-8.

[49]QIU Hongwei,STEPANOVB V,ANTHONY R,et al.RDX-based nanocomposite microparticles for significantly reduced shock sensitivity[J].Journal of Hazardous Materials,2011(185):489-493.

[50]OSTMARK H,BEMM U,BERGMAN H,et al.N-guanylurea-dinitramide:a new energetic material with low sensitivity for propellants and explosives applications[J].Thermochimica acta,2002(384):253-259.

[51]王守道.美國鈍感高能炸藥的安全性能鑒定試驗[J].現代兵器,1989(5):42-44.

[52]曹欣茂,溫剛.美國能源部炸藥安全性評價技術(上)[J].現代兵器,1991(6):38-42.

[53]曹欣茂,溫剛.美國能源部炸藥安全性評價技術(下)[J].現代兵器,1991(7):33-35.

[54]ADA 086259 Vol.4,Joint Services Safety and Performance Manual for Qualification of Explosive for Military Use[S].

[55]OD44811,Safety and Performance Tests for Qualification of Explosives[S].

[56]MIL—STD—1751,Safety and Performance Tests for Qualification of Explosives[S].

[57]MIL—STD—1751A,Safety and Performance Tests for Qualification of Explosives[S].

[58]AOP-7,Manual of Data Requirements and Tests for the Qualification of Explosive materials for Military Use[S].

[59]WJ 1053—1981,炸藥試驗方法 撞擊感度測定[S].

[60]WJ 1054—1981,炸藥試驗方法 摩擦感度測定[S].

[61]WJ/Z 107—1981,炸藥試驗方法 槍擊感度測定[S].

[62]WJ 2068—1992,軍用炸藥安全性和性能鑒定試驗[S].

[63]GJB 771,火藥性能試驗方法[S].

[64]GJB 772,炸藥試驗方法[S].

[65]GJB 770A,火藥試驗方法[S].

[66]GJB 772A,炸藥試驗方法[S].

[67]GJB 8142—2013,鈍感炸藥安全性試驗方法 靜電火花感度試驗[S].

[68]GJB 2178—1994,傳爆藥安全性試驗方法[S].

[69]GJB 2178.1A~GJB 2178.9A—2005,傳爆藥安全性試驗方法[S].

[70]WJ 1869—1989,火工品藥劑靜電火花感度測定法[S].

[71]WJ 1870—1989,火工品藥劑機械撞擊感度測定法[S].

[72]WJ 1871—1989,火工品藥劑摩擦感度測定法[S].

[73]WJ 1872—1989,火工品藥劑火焰感度測定法[S].

[74]WJ 2547—2000,微煙藥通用規范[S].

[75]GJB 5471.1—GJB 5471.18—2005,煙火藥設計手冊[S].

[76]GJB 5383.1—GJB 5383.16—2005,煙火藥感度和安定性試驗方法[S].

(責任編輯 唐定國)

Review on Sensitivity Requirements and Assessment Criteria of Military Explosive Materials

YIN Zhen, WEN Quan, WANG Yu-shi, ZHANG Zhi-biao

(School of Mechanical Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China)

In order to improve the security and reliability of explosive materials, and provide suggestions for revising or formulating the military standard which used for military explosive materials on test methods and assessment criteria, the military standard of explosive materials between China and United States were compared, including the type of explosive materials, test item of sensitivity, test methods and assessment criteria. The analysis results shows that a large gap was existed between China and United States, for example, the type of explosive materials was not fully, the qualification tests of primary explosive and liquid propellant was also not mentioned, test method was simple, assessment criterion was lack of objectivity and most criteria were rather qualitative, besides the qualification of low vulnerability explosive materials was not established, the military standard update slowly, and it was difficult to adapt the needs, in addition the classification of test method was also less systematic and it is not easy to operate. To promote the development of munition technology of China, it is strongly recommended that the test method and evaluation standard of military explosive materials should be revised and formulated as soon as possible.

explosive material; sensitivity; assessment criteria; test method; explosive train; low vulnerability

2016-09-22;

2016-10-26

江蘇省研究生培養創新工程項目(SJLX15_0145)

殷瑱(1990—),男,碩士研究生,主要從事特種機械技術研究,E-mail:yznjust@163.com。

王雨時(1962—),男,教授,主要從事引信系統分析與設計、彈藥安全系統與爆炸序列、引信機構動力學研究,E-mail:wyshi204@163.com。

10.11809/scbgxb2017.02.032

殷瑱,聞泉,王雨時,等.軍用爆炸物質感度要求和評定標準綜述[J].兵器裝備工程學報,2017(2):140-148.

format:YIN Zhen, WEN Quan, WANG Yu-shi, et al.Review on Sensitivity Requirements and Assessment Criteria of Military Explosive Materials[J].Journal of Ordnance Equipment Engineering,2017(2):140-148.

E932

A

2096-2304(2017)02-0140-09