基于崗位需求的高職藥學服務課程改革與實踐

譚 敏,涂 冰,王憲慶,胡煜明,魏 來,鐘華美

(常德職業(yè)技術學院,湖南 常德 415000)

基于崗位需求的高職藥學服務課程改革與實踐

譚 敏,涂 冰,王憲慶,胡煜明,魏 來,鐘華美

(常德職業(yè)技術學院,湖南 常德 415000)

為更好地培養(yǎng)藥學服務人才,提高崗位適應能力和工作能力,對藥學服務課程進行改革與實踐,以工作任務為導向,以仿真藥店、醫(yī)院藥房為依托,融合行業(yè)、職業(yè)標準,突出應用能力培養(yǎng)。

藥學服務;課程改革;崗位需求

藥學服務是我院藥學專業(yè)開設的一門重要的職業(yè)核心課程,培養(yǎng)學生藥學服務崗位必備的核心技能,實用性強,在藥學專業(yè)人才培養(yǎng)中占據著非常重要的地位。隨著我國社會醫(yī)療保障體制改革不斷深入、社區(qū)服務體系不斷健全,社會對藥學服務人才的需求日益增加。為更好地培養(yǎng)藥學服務人才,提高專業(yè)教學與職業(yè)崗位需求的契合度,縮小與用人單位需求的差距,對藥學服務課程進行改革與實踐,以藥學服務崗位要求為目標,以工作任務為導向,以仿真藥店、醫(yī)院藥房為依托,融合行業(yè)、職業(yè)標準,增強課程的實用性和針對性,突出應用能力培養(yǎng),現介紹如下。

1 課程定位

1.1 明確課程目標

藥學服務旨在培養(yǎng)學生的藥學服務能力,為在醫(yī)院藥房、社會藥房、社區(qū)衛(wèi)生服務中心等開展藥品調劑、用藥咨詢、用藥指導、合理用藥及藥品不良反應監(jiān)測等工作奠定基礎。

根據行業(yè)企業(yè)對藥學服務崗位的需求,融合職業(yè)技能鑒定標準和職業(yè)技能鑒定考評員標準,對接《湖南省高職藥學專業(yè)學生技能抽考標準》,校企共同確定課程目標。

課程知識目標:掌握常見疾病的治療藥物分類、作用、不良反應、藥物相互作用及用藥注意事項;掌握藥品調劑、合理用藥指導、用藥咨詢、用藥安全、治療藥物監(jiān)測和用藥評價的基本知識。能力目標:具備處方審核、調劑與發(fā)藥的能力;具備常見疾病問病薦藥的能力;具備指導合理用藥的能力;具備用藥咨詢和用藥評價的能力;具備健康教育的能力;具備指導特殊人群用藥的能力;具備與人合作、溝通及協(xié)作的能力。態(tài)度目標:具有愛崗敬業(yè)的職業(yè)素質和全心全意為患者服務的職業(yè)道德;樹立珍愛生命和安全、有效、經濟、科學的用藥觀念;具有團隊合作精神。1.2精選課程內容

依托仿真益豐大藥房、醫(yī)院門診藥房等,校企合作,從職業(yè)崗位的能力需求出發(fā),根據藥學服務的實際工作任務選取課程內容,采用項目化教學(見圖1),全面踐行教學做合一,突出技能訓練,力求做到理論與實踐相結合。

2 實踐教學改革

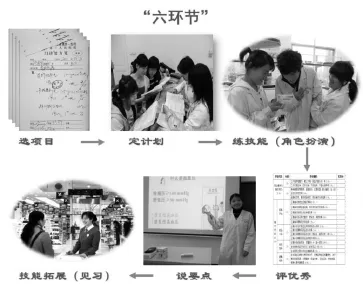

通過篩選來源于工作實際的項目,確定典型工作任務,設計教學做合一的“六環(huán)節(jié)”教學組織形式:(1)選項目;(2)定計劃;(3)練技能;(4)評優(yōu)秀;(5)說要點;(6)技能拓展。教師通過開展“六環(huán)節(jié)”實踐教學,提升了教學能力和實踐能力。通過“做中教、做中學、探中學、評中學”的形式,實現了教學相長,提升了學生的職業(yè)能力。

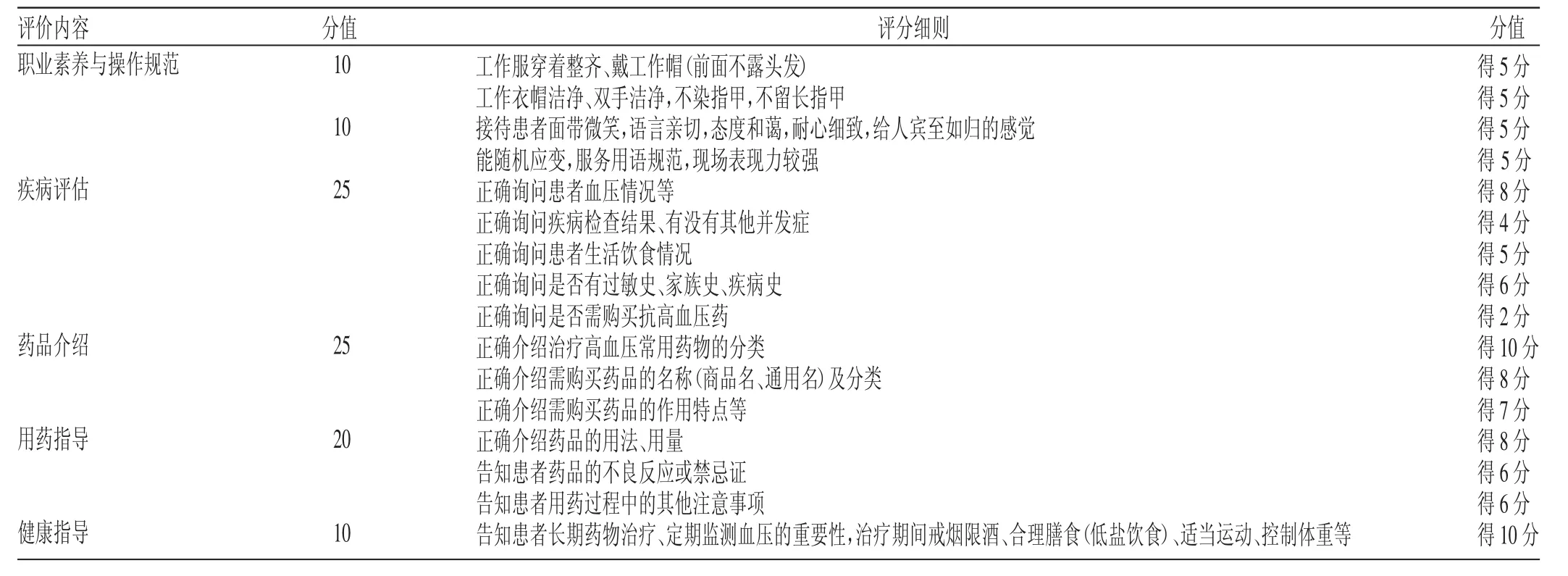

藥學服務課程中“高血壓患者的用藥指導”模塊的“六環(huán)節(jié)”教學設計見圖2,評分細則見表1。

3 教學方法與手段改革

以藥師崗位具體工作項目為載體,改革教學方法與手段,靈活運用現代教育技術和項目教學法、案例教學法、現場教學法、角色扮演法、分組調研法、討論教學法、啟發(fā)教學法等多種教學方法,構建融知識、技能、態(tài)度于一體,教學做合一的教學模式。如課程模塊一“藥學服務與咨詢”中,學生通過分組下藥房調研,分析門店投訴的常見類型及原因,熟悉常見用藥咨詢項目,掌握藥物基本信息(名稱、規(guī)格、價格)以及適應證和療效、用藥時間、用法用量、不良反應、注意事項等,使學生在實際工作中學會如何與顧客溝通,知道如何正確處理工作中的常見問題。在模塊三“常見疾病的用藥指導”中,學生分組通過對藥師角色和患者角色的扮演,在模擬藥房開展實訓,掌握了問病薦藥技能,提升了指導合理用藥的能力,增強了藥學服務意識,為今后的藥學服務相關工作打下了基礎。

4 考核評價改革

表1 高血壓患者的用藥指導評分細則

隨著醫(yī)院、藥店、醫(yī)藥企業(yè)對藥學服務人才需求的增加,具備扎實藥學服務技能、良好藥學職業(yè)素養(yǎng)的學生深受企業(yè)喜愛。要滿足企業(yè)需求,就要摒棄傳統(tǒng)以理論考核為主導的評價方式,校企合作,遵循“三結合”原則,即專業(yè)技能與職業(yè)素養(yǎng)相結合,教師評定與學生互評相結合,形成性考核與終結性考核相結合,對學生進行綜合評價。課程總成績包括素質考核(出勤率、學習態(tài)度、愛崗敬業(yè)精神、禮貌用語及儀態(tài)儀表、團隊協(xié)作等)占20%,項目考核(社會調研報告、用藥方案制訂、案例分析等)占40%,期末考核(處方分析和調配能力、用藥咨詢能力、常見疾病用藥指導能力、常用醫(yī)療器械的使用等)占40%。構建過程考核與評價體系,變知識考核為能力考核,變階段考核為過程考核,變單一考核為多元考核,不僅在期末對學生進行考核,而且針對每個項目進行考核,全面客觀地評價學生學習情況,實現知識、能力和素質的協(xié)調發(fā)展。

以藥學服務為核心,開展高職藥學服務課程改革與實踐,有效培養(yǎng)了學生的職業(yè)素質和職業(yè)技能,培養(yǎng)了企業(yè)真正需要的人才,增強了學生的就業(yè)競爭力。

圖2 高血壓患者的用藥指導“六環(huán)節(jié)”教學設計

G423.07

A

1671-1246(2017)02-0145-02