卡內基高等教育機構分類的演變及啟示

朱永東++張振剛?オオ?

摘要:卡內基高等教育機構分類是當今世界上具有重要影響的高等教育機構分類體系。40年來,卡內基教學促進基金會共推出了1973版、1976版、1987版、1994版、2000版、2005版和2010版7個高等教育機構分類版本。通過對各版本卡內基高等教育機構分類的結構框架、分類標準、機構數量等的對比分析,發現其具有分類目的明確、分類結構穩定和分類體系完善等顯著特征,并呈現出新的發展趨勢,對于加快建設和完善我國高等教育機構分類體系具有重要的借鑒意義。

關鍵詞:卡內基教學促進基金會;卡內基高等教育機構分類;基本分類;演變

探索建立高等教育機構分類體系,引導高等教育機構多元發展,是各國高等教育進入大眾化發展階段后面臨的共同課題,也是世界公認的難題。美國卡內基高等教育機構分類主要根據高等教育機構的行為和特征數據,對美國通過認證、可授予學位的學院和大學進行分類,從而對美國多樣化的高等教育機構進行識別和描述,成為世界各國學習、研究和借鑒的典范。美國卡內基高等教育機構分類是美國目前被廣泛采用的高等教育機構分類法,它的應用十分廣泛,已被美國社會各界普遍接受并推廣使用,其使用對象包括新聞媒體、研究人員、教育工作者、政策制訂者、基金組織和公共服務機構的職員等,應用領域涉及大學排名、教育立法、政府決策、會費確定等諸多方面,它對美國乃至世界各國高等教育機構分類都產生了廣泛而深入的影響。[1]分析卡內基高等教育機構分類產生40年來分類體系結構的變化特征,對于在新形勢下構建和完善我國高校分類體系具有不言而喻的重要意義。

一、卡內基高等教育機構分類的發展歷程

卡內基高等教育機構分類是卡內基教學促進基金會的一項重要研究成果。1967年,卡內基教學促進基金會成立卡內基高等教育委員會(Carnegie Commission on Higher Education),旨在研究美國高等教育面臨的主要問題并提供相關建議。不過很快,該委員會就面臨一個問題:美國現存的高等教育機構分類體系無法從與研究工作最相關的維度來區分學院和大學,只有基于控制狀態(如私立和公立)、辦學層級(如2年制和4年制)、學位授予層次(如學士學位、碩士學位和博士學位)以及是否通過認證等這樣的簡單分類。[2]這些分類并沒有把握住高等教育機構之間最重要的區別,因而常會出現差別很大的高等教育機構被歸于同類的情況,卡內基高等教育委員會需要一個能夠全面反映美國高等教育的多樣性、比現有的分類方法更有意義的同質分類。[3]為了解決這一問題,曾任加利福尼亞州立大學校長的克拉克·克爾(Clark Kerr)領導該委員會在1970年開發出一套屬于委員會自己的、更精細更全面的分類體系,即卡內基高等教育機構分類。該分類使用美國國家教育統計中心、國家科學基金委員會、聯邦統計局等公布的有關高等教育機構特征和行為的全國性數據(經驗數據,非第一手數據),將通過認證的高等教育機構分組,每組在機構的功能以及學生和教師隊伍的特征上相對同質。[4]1971年,卡內基教學促進基金會在其基金會報告中首次使用了卡內基高等教育機構分類。1973年,為滿足研究美國高等教育的組織和個人的要求,卡內基教學促進基金會首次公開出版了卡內基高等教育機構分類。卡內基高等教育機構分類一經推出便獲得巨大成功,此后一直就被美國高等教育界和相關研究機構廣泛使用。為了適時更好地反映美國高等教育的實際情況,卡內基教學促進基金會先后于1976年、1987年、1994年、2000年、2005年和2010年出版了卡內基高等教育機構分類的修訂版。目前使用的是2010版卡內基高等教育機構分類。[5]

二、卡內基高等教育機構分類的結構變化

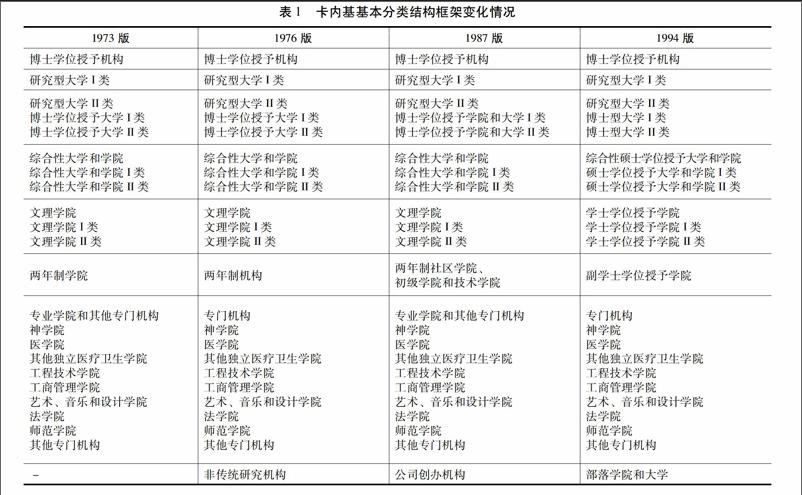

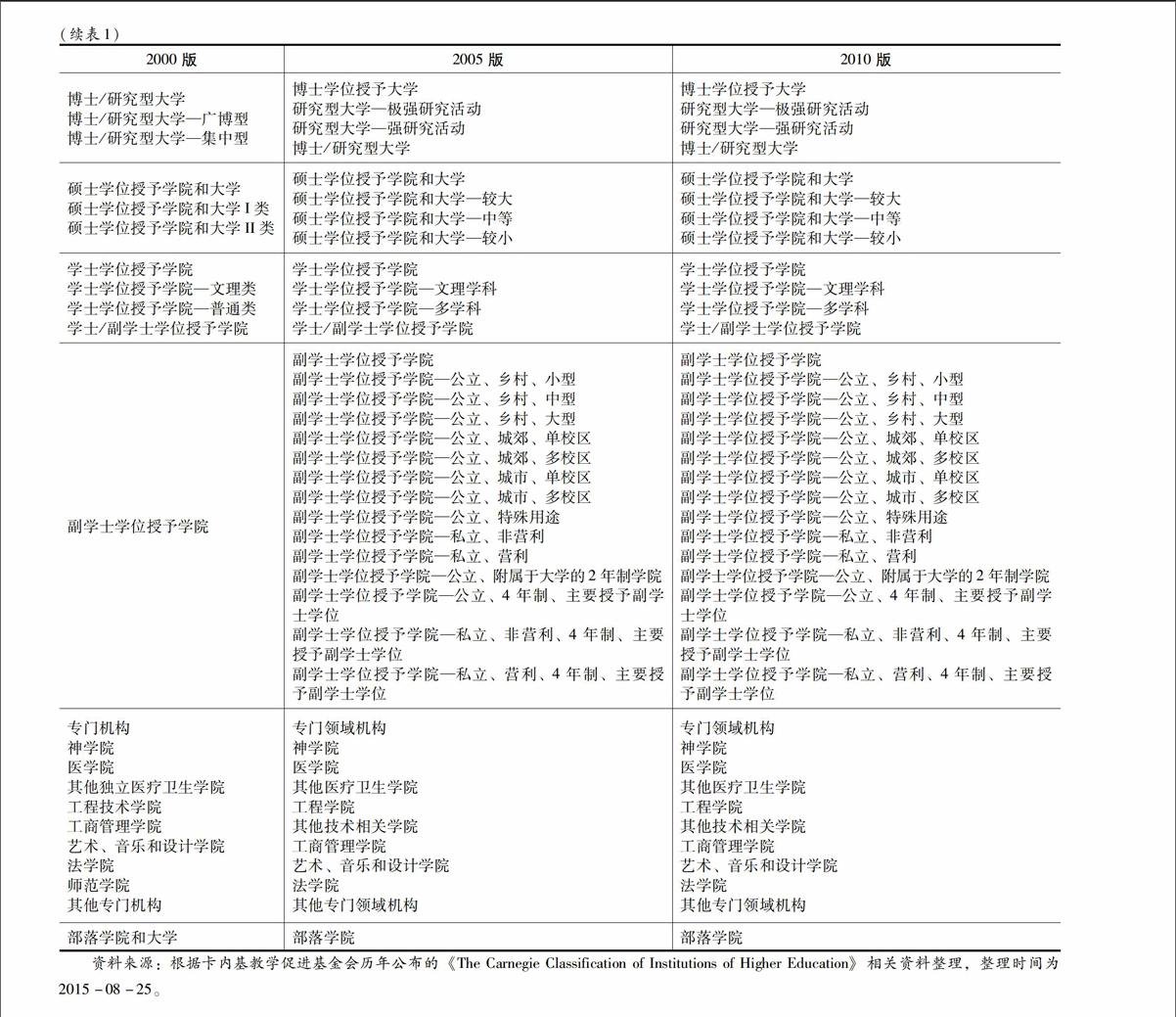

卡內基高等教育機構分類一共推出了1973版、1976版、1987版、1994版、2000版、2005版和2010版7個版本,2005版之前的5個版本保留和沿用了1973版的基本結構框架,主要依據“他們(高等教育機構)做了什么,誰(教師)教育了誰(學生)”進行分類,進而使得“同類高等教育機構在職能、學生和教師特征等方面具有同質性”。[6]但是2005版對分類體系做了較大的調整和修訂,突出表現在兩個方面:一是新增了本科生教育項目分類、研究生教育項目分類、在校生結構分類、本科生特征分類、規模與設置分類等5個相互獨立的分類,并與基本分類(即傳統的分類框架)一同構成綜合性分類;二是提供了社區服務分類和本科生教育調查與支持等2個由高等教育機構自行選擇是否參與的分類,構成選擇性分類。[7]2010版基本沿用2005版的分類結構框架,僅因數據統計口徑和時間的變化而做了細微調整。由于卡內基高等教育機構分類的傳統分類框架(從1973版沿用至2000版)變化突出且貫穿所有版本(2005版、2010版更名為基本分類,以下統稱為“基本分類”),同時在多元分類項中應用最為廣泛,也備受人們廣泛關注,本文主要探討卡內基高等教育機構分類的傳統分類框架即基本分類40年來的變化情況。

從高等教育機構類型名稱上來看,既有一些類型的調整,也有某些類型的消亡,還有一些新類型的出現。如博士學位授予大學曾被命名為博士學位授予機構、博士/研究型大學,2010版才確定為博士學位授予大學;副學士學位授予學院則經歷了兩年制學院和機構、兩年制機構、兩年制社區學院、初級學院和技術學院、文學副學士學位授予學院等多次變化,2000版才確定為副學士學位授予學院;部落學院和大學最早出現于1994版,2005版改為部落學院。非傳統研究機構、公司創辦機構則只是在1974版和1987版短暫出現,沒有被卡內基分類后續版本采用。卡內基分類中某一類型高等教育機構名稱上的變化并不意味著隨意的改動或者刪除,而是基于對不同類型高等教育機構本質認識的深化,以及分類標準進一步細分的重組結果。

從高等教育機構類型數量上來看,2000版之前一直比較穩定,保持在18類左右,而2005版呈直線式上升,一下增至33類。具體而言,某些類型數量基本沒變化,如博士學位授予大學、碩士學位授予學院和大學、學士學位授予學院、專門領域機構等;有些類型數量變化則較大,如副學士學位授予學院在此前一直沒有細分,但2005版開始增至14類,其變動較大的主要原因是為了更好地幫助人們區分該類數量龐雜機構以及引起人們對該類機構的關注和重視。基本分類中各類型數量的變化情況如表2所示。

(二)基本分類的分類標準變化

歷次修訂中,卡內基基本分類的分類標準呈現一定的階段性變化特征。具體以博士學位授予大學的分類標準為例(見表3),其分類指標主要包括聯邦資助、辦學使命、學位數量、學位與學科數量、研究活動等,早期版本(1973版、1976版)主要考察聯邦資助、學位與學科數量指標,中期版本(1987版、1994版、2000版)在保留聯邦資助、學位與學科數量指標的基礎上引入了辦學使命指標,近期版本(2005版、2010版)繼續保留了學位數量指標,舍棄了辦學使命指標,并用研究活動指標取代了聯邦資助指標。[9]

博士學位授予大學分類標準的階段性變化實際上反映了人們對其豐富內涵的認識不斷深化,同時也為了更好地反映博士學位授予大學自身的持續變化。[10]以聯邦資助指標為例,它是專門針對博士學位授予大學而使用的,主要用于衡量其科研活動開展情況,1973版和1976版主要考慮聯邦資助排名情況,1987版和1994版使用聯邦資助總額取代了之前的聯邦資助排名,2000版出于對不同高等教育機構受聯邦資助的研究比例不同、不同學科對聯邦研究經費的依賴程度不同以及并非所有的研究都受聯邦資助等情況的考慮,取消了聯邦資助這一測量指標,并從2005版起用研究活動(由總體指標和人均指標共同確定,涉及科學與工程領域研發支出、非科學與工程領域研發支出、科學與工程領域研究人員、全職教師數以及人文、社科、STEM和其他學科領域的博士學位授予數等)這一多測度指標取而代之,對科研活動的評價更為全面科學。[11]

(三)基本分類的機構數量變化

歷次修訂中,卡內基基本分類中高等教育機構的數量保持穩步增長的態勢,從1973版的2,837所增加到2010版的4,635所,增幅高達63.37%,與美國高等教育機構數量的擴張呈現出高度的一致性。[12]卡內基基本分類中高等教育機構數量變化情況如表4所示。

40年來美國各類高等教育機構數量均有一定的增加,但年均增長的幅度并不大。其中,博士學位授予大學、副學士學位學院的年均變化幅度一直在2%以內,碩士學位授予學院和大學、學士學位授予學院中間經歷過一定的負增長,后期年均變化幅度亦在2%以內(見表5)。從整體上看,美國各類高等教育機構的比例保持著一種相對平衡。例如,各版本中博士學位授予大學所占比例保持在6%左右,碩士學位授予學院和大學所占比例保持在15%左右,學士學位授予學院所占比例保持在16%左右,副學士學位授予學院所占比例保持在40%左右,專門領域機構所占比例保持在18%左右,部落學院所占比例保持在0.7%左右。這說明美國高等教育規模雖然實現了較大的增長,但美國高等教育結構基本趨于穩定,從一個側面反映了美國高等教育體系從上世紀70年代起就開始進入一個穩定發展的階段。

三、卡內基高等教育機構分類演化的主要特征

通過對各版本卡內基高等教育機構分類的結構框架、分類標準、機構數量等的對比分析,可以發現美國卡內基高等教育機構分類演化具有分類目的一貫、分類結構穩定和分類體系完善等明顯特征,并呈現出一些新的發展趨勢。

(一)分類目的一貫

美國卡內基高等教育機構分類產生的20世紀六七十年代,正是美國高等教育由精英向大眾轉變的時代,高等教育機構數量和規模不斷擴大,破壞了美國原有高等教育系統的平衡,高等教育機構一方面在辦學規模、辦學使命、辦學定位和主要職能等方面發生分化,但由于此時高等教育系統中層級和類別尚沒有形成,分化具有一定的混亂性;另一方面卻為了獲得聯邦政府更多的撥款,越來越重視科學研究和研究生教育,爭相朝著研究型大學發展,導致高等教育機構呈現“同質化”發展傾向。在這種情況下,卡內基高等教育機構分類并不對高等教育的質量進行評價,而只是基于事實進行描述,其目的是使同類同等教育機構在院校職能和學生、教師特征等方面具有一定的同質性,為許多的高等教育研究者和組織提供幫助。[13]40多年來,卡內基高等教育機構分類版本不斷變化,但其分類的目的始終保持一致,盡管卡內基高等教育機構分類在后來的應用中被作為一種非正式的質量評價標準而不適當使用,但卡內基高等教育委員會一直盡可能地在弱化院校等級觀念,并從2005版開始在基本分類中將副學士學位授予院校排在了首位。

(二)分類結構穩定

美國卡內基高等教育機構分類主要基于美國國家教育統計中心、國家科學基金會等提供的豐富數據,對高等教育機構的特點和行為進行“抓拍”(snapshot)。40年來,卡內基高等教育機構分類體系在適應時代變化和高等教育發展過程中不斷調整和改進,但是基本分類的結構框架體系一直是其所堅持的,從1971年推出以來一直沿用至今。在分類標準方面,盡管卡內基教學促進基金會從2005年啟用多元化標準,推出了“6+1”分類,但不同分類版本都保留了注重高等教育機構的本質屬性,主要依據其授予學位類型和數量情況來進行分類。此外,盡管卡內基教學促進基金會新推出了6個分類標準,但受關注最多的還是基本分類,其它分類反而因其過于復雜和瑣碎而受到人們的批評和質疑。

(三)分類體系完善

40年來,伴隨著卡內基高等教育機構分類版本的數次修訂,其分類標準、分類技術和方法等都不斷發生變化,尤其是在2005版推出之前,卡內基教學促進基金會針對以往各版卡內基高等教育機構分類基于高等教育機構二手數據進行分析,而缺少辦學歷史、大學文化、社會聲譽等反映高等教育機構辦學特色和辦學內涵的特征數據分析這一問題進行了重大變革,推出了全新的高等教育機構分類體系,將之前單一分類變為綜合性分類和選擇性分類兩種,其中綜合分類又細分為本科生教育項目分類、研究生教育項目分類、在校生結構分類、本科生特征分類、規模與設置分類、基本分類6種,選擇性分類則主要基于高等教育機構自愿填報的數據來考察其參與社區服務情況。這一變化體現了卡內基高等教育機構分類體系在分類標準上更加多元化、具體操作上愈加精細化,以便更好滿足不同用戶群體的需要。

四、借鑒與思考

新中國成立后,我國借鑒前蘇聯模式建立了以專業學院為主體的高等教育體制,當時的教育主管部門將全國所有高校劃分為文理(也稱綜合)、工科、農業、林業、醫藥、師范、語言、財經、政法、藝術、體育、民族等12種類型,各高校凡與教育主管部門確定的學校類型不一致的學科和專業,都要調整到其他高校,高校也不能按照自身發展的需要設立學科和專業。改革開放以來,在“人才強國”和“教育強國”戰略和“優先發展教育”方針的指導下,我國高等教育得到了前所未有的快速發展,已建立起一個規模龐大、結構復雜的高等教育系統。目前,我國普通高等學校總數達2500余所,發展各具形態,功能特色各異,很難用一套標準來管理所有高校。2010年頒布實施的《國家中長期教育改革與發展規劃綱要(2010-2020年)》明確指出,要建立高校分類體系,實行分類管理。2012年《教育部關于全面提高高等教育質量的若干意見》再次強調指出,探索建立高校分類體系,制定分類管理辦法、克服同質化傾向。可以看出,在新形勢下探索構建適合我國國情的高校分類體系勢在必行。美國卡內基高等教育機構分類40年的發展歷程和數次改版經驗無疑可以提供重要的借鑒,但決不能簡單照搬套用。

第一,正確看待高等教育機構分類。分類是對現存事實的一種歸類,當事物演化到一個相當復雜而且比較成熟的階段時,需要歸類使復雜事物在認識上變得簡便。因此,分類是對事實的歸納,只不過是觀察到的統計規律的外推,只適用于那些發生某一特定社區和某一特定時期的一般行為。[14]對高等教育機構進行分類絕不是為了分類而分類,也不是為了排名和統計的需要,而是人們進一步研究高等教育機構、認識高等教育機構多樣性,幫助高等教育機構更好地定位和發展的一種手段。因此,我國在探索建立高等教育機構分類體系時,應有鮮明的導向性,充分發揮政府政策指導和資源配置的作用,引導高校進行合理定位,克服同質化傾向,形成各自的辦學理念和風格,在不同層次、不同領域辦出特色,爭創一流。

第二,合理構建高等教育機構分類機制。美國卡內基高等教育機構分類是由民間機構卡內基教學促進基金會開展的,試圖通過非官方的、以研究為目的、非強制性的“軟”方式來引導并推進“大學自主”型的高等教育機構功能定位及發展演進[15],其價值取向在一定程度上反映了社會需求,利于公眾對高等教育機構進行監督,也減少政府過度干預高等教育和高等教育機構內部事務,被認為是一個公信力較高、指導性較強、影響較廣的高等教育機構分類體系。[16]我國高等教育機構分類在歷史上帶有明顯的主導色彩,引入市場主導的分類機制在當下并不符合我國國情,比較現實和理性的是建立政府引導與高校自主選擇相結合的分類機制,明確政府和高等教育機構各自的角色與責任,政府重在通過制訂規劃、資源配置和評估監督引導高校進行分類定位;高校擁有辦學自主權,根據市場需求,結合自身實際自主開展教育教學活動并接受外界的評價和監督。

第三,保證高等教育機構分類的延續性。高等教育機構分類既是一個理論問題,更是一個實踐問題。在理論層面要解決“是什么”和“為什么”,在實踐層面要解決“怎么做”。[17]因此,高等教育機構分類應該是十分嚴謹的和精確的,具有一定的導向性,要基于數據分析和事實描述,使不同類別之間的差異盡可能大,同一類別之間的差異盡可能小。[18]這也正是美國卡內基高等教育機構分類所一貫倡導和堅持的,并為此而不斷完善其分類體系。因此,在構建我國高等教育機構分類體系時,需要正確處理穩定性和權宜性關系,一方面反映高等教育機構分類框架和結構體系的延續性和連貫性,另一方面要及時體現高等教育機構的新變化和高等教育發展的新要求。在我國新的高等教育分類機構體系形成之前,最為急迫的是教育主管部門沿用多年的、應用較廣泛但仍比較單一的高等學校分類標準應及時進行調整和變革,以更好地反映我國大學的實際情況。

參考文獻:

[1]張振剛,朱永東.美國高等教育質量保障體系[M].北京:高等教育出版社,2013:40-41.

[2]John A.Douglass.Higher Education as a National Resource:A Retrospective on the Influence of the Carnegie Commission and Council [J].Change,2005,37(5),30-39.

[3]張振剛,楊建梅.卡內基高等教育機構分類法透視[J].高等工程教育研究,2002(2):73-76.

[4]Carnegie Commission on Higher Educaiton.New Students and New Places:Policies for the Future Growth and Development of American Higher Education.New York:McGraw-Hill.1971.

[5]About Carnegie Classification[EB/OL].http://classifications.carnegiefoundation.org/.2015-08-30.

[6][13]AlexanderC.McCormick,Chun-MeiZhao.Rethinking and Reframing the Carnegie Classification[J].Change,No.5,2005,51-57.

[7] 2005 Edition[EB/OL].http://classifications.carnegiefoundation.org/resources/.2015-08-30.

[8][9] [12] The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.The Classification of Institu- tions of Higher Education.California:Menlo Park,2001.10-12,192-198.

[10]Shulman,LeeS.Classifications Complexities.[N]Chronicle of Higher Education,11/11/2005,Vol.52,Issue 12.

[11]AlexanderC.Mc Cormick.GaryR.Pike.GeorgeD.Kuh.Pu-Shih Daniel Chen.Comparingthe Utilityofthe 2000 and 2005 Carnegie Classification Systemsin Researchon StudentsCollege Experiencesand Outcomes.ResHigh Educ(2009)50:144-167.

[14]張五常.經濟解釋[M].北京:商務印書館,2002.4.

[15]都麗萍.美國卡內基大學分類40年述評[J].大學(學術版),2011(6):81-85.

[16][18]曹賽先.大學分類中的幾對矛盾[J].中國高等教育,2004(2):11-12.

[17]趙婷婷,汪樂樂.高等學校為什么要分類以及怎樣分類[J].北京大學教育評論,2008(4):166-178.

(責任編輯劉第紅)