大功畢成,不禽二毛

朱英貴

在漢字造字之初,“網”是用來捕魚的,“羅”是用來捕鳥的,而“畢”是用來捕小動物的,這有《詩經》中的“鴛鴦于飛,畢之羅之”一句為證;而“禽”是用來捕人的,這有《左傳》中的“君子不重傷,不禽二毛”一句為證。可見網、羅、畢、禽這四個字都是具有捕獲意義的漢字。此前我們曾解說過“網”字與“羅”字(詳見本刊2017年第1期《一網打盡,門可羅雀——釋“網”與“羅”》一文),這一篇來談談跟“網”字與“羅”字的字義相關的“畢”字與“禽”字。

一、“畢”字的字形解讀與造字本義

捕魚要用“網”,捕鳥要用“羅”,那么用什么來捕小動物或小飛蟲呢?回答是:用“畢”。漢語有個成語叫“大功畢成”,它的意思類似于另一個成語“大功告成”,但二者還是有區別的。“大功告成”側重于宣告完成,而“大功畢成”側重于結束完成。今天說“畢業了”就是結束學業了,那么“畢”字原本就是為“結束”的意思而造的嗎?事實并非如此。“畢”是一個簡化字,已經完全破壞了原來的造字理據。它的正體字應該是“”,像一個帶柄的捕獲工具。原來“畢”的本義也是一種網,只不過這種原始的本義距離今天的人們已經十分遙遠了,但我們對它的字義發展線索的探索,將永遠不會完畢。下面是“畢”的古文字字形:

“畢”字的甲骨文為獨體象形字,像用來捕捉小動物的一種帶柄的網的形狀,后來有的字形(第二個字形系周原甲骨)上有一“田”字,則表示其后來用于田獵,可以捕捉小飛蟲。金文與小篆的形體略有變化,但造字原理與甲骨文一脈相承。

“畢”的本義是指捕捉小動物的帶柄的網。《說文·部》:“畢,田罔也。從,象畢形。微也。或曰:聲。”《說文》解作“微也”,可見其是小網,而“或曰:聲”的作為形聲字的另一種解釋與造字本義并不相符。

二、“畢”字的字義演變源流

“畢”的造字本義是“捕捉小動物的帶柄的網”,例如《詩經·小雅·大東》所載:“有捄天畢,載施之行。”毛傳:“畢,所以掩兔也。”可見“畢”最初是用來捕捉野兔、田鼠一類小動物的網,下有短柄,可以安插在山野隱蔽處來捕獲小動物,后來也可以將短柄拿在手中,就成了可以捕捉小鳥飛蟲的手持的小網了。

“畢”字逐漸引申為用“畢”獵取的動詞義,例如《詩經·小雅·鴛鴦》所云:“鴛鴦于飛,畢之羅之。”這里的“畢之”就是用“畢”來獵取它(鴛鴦)的意思。

用“畢”捕獲到了獵物,也就完成了一件事情,于是就容易引申為完成、結束的意思,例如《史記·項羽本紀》所載:“若入前為壽,壽畢,請以舞劍。”又如宋·沈括《夢溪筆談·活板》中云:“此印者才畢,則第二板已具。”這兩例中的“畢”都是完成、結束的意思。

“畢”字進一步可以引申為全部集中的意思,例如《列子·湯問》所云:“吾與汝畢力平險。”這里的“畢力”就是集中全部力量。

“畢”字再進一步可以引申為“全部、都、統統”的副詞意思,例如《戰國策·齊策》所載:“責(債)畢收。”又如《虞初新志·秋聲詩自序》(《核舟記》)中云:“眾妙畢備。”這兩例中的“畢”都是全都、統統的意思。

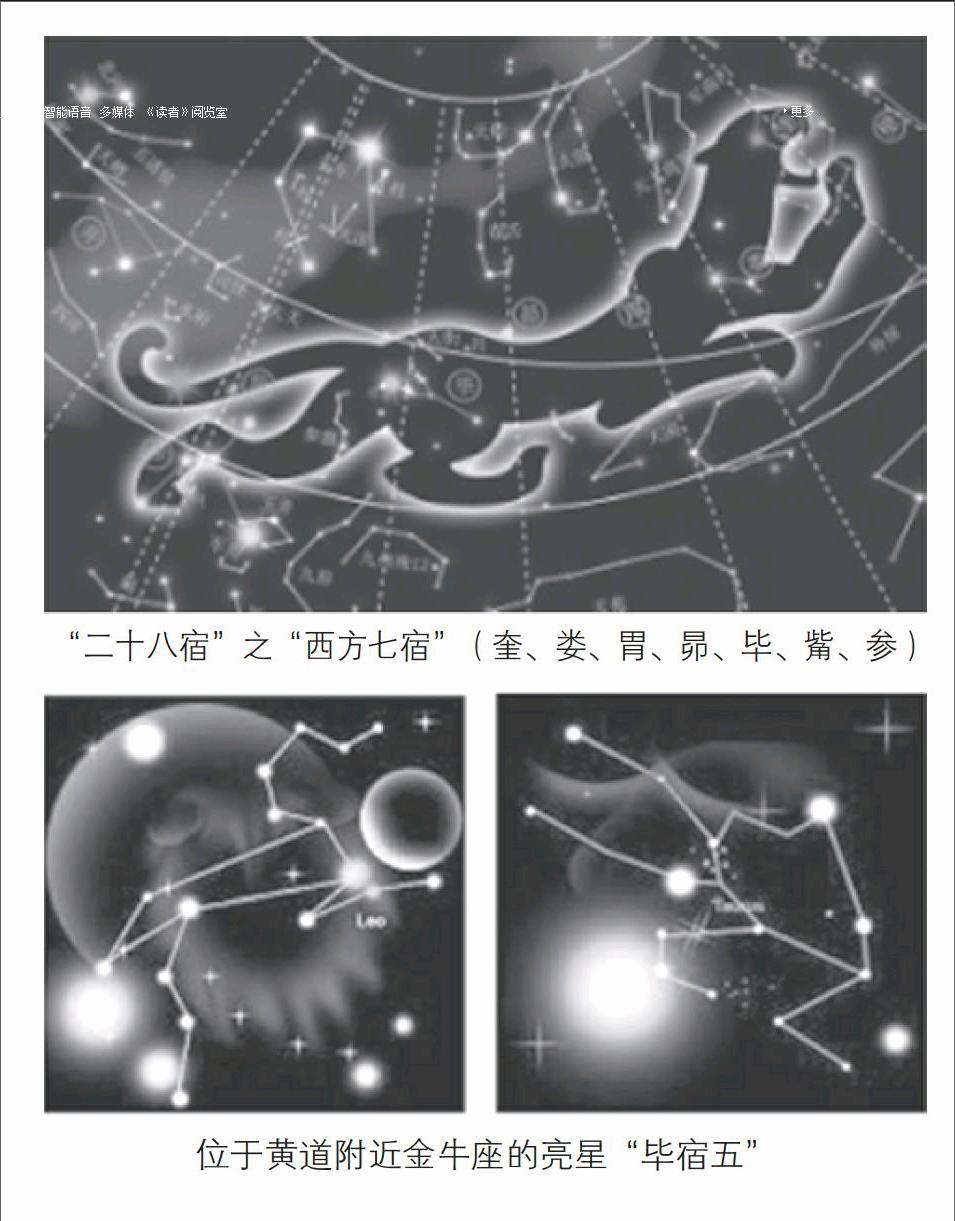

另外,畢還可以指天上的“畢宿”,“畢宿”是古人所稱的星宿名,為二十八宿之一,屬于“西方白虎七宿”(奎、婁、胃、昴、畢、觜、參)的第五宿,共有八顆星組成。它的形狀有如一把小叉子,古人以其形狀像畢網而得名。畢宿八星屬于金牛座,清代梅文鼎所著的《中西經星同異考》 附錄了明代著名認星歌訣《經天該》,并改稱之為《西步天歌》,中有兩句云:“畢宿八星如小網,左角一珠光獨朗。”這左角的一顆亮星就是一等星畢宿五。《史記·天官書》上說:“昴畢間為天街”,是指日月行星常經過這里,目前水星正位于這兩個星宿之間。《詩·小雅·漸漸之石》稱:“月離于畢,俾滂沱矣”,是指月亮經過畢宿時雨季就會來臨。

以上我們討論了“畢”字字義的來龍去脈,據此對“畢”字的字義演變過程進行了梳理,現將“畢”字字義的發展脈絡簡示如下(示意圖中的橫直線表示字義之間的先后演變關系):

三、含有“畢”字文化含義的相關成語

“畢”字作為名詞義的“捕捉小動物的網”和作為動詞義的“用畢來捕獲”的原始含義,后代都已不大使用了。它至今還保留在常用成語中的文化含義大致只有如下三類:

其一是表示完成、結束的意義。例如“大功畢成”的“畢”是結束的意思,指大的事業結束或完成了,語本出自《漢書·王莽傳上》:“諸生庶民大和會,十萬眾并集,平作二旬,大功畢成。”

其二是表示全部、統統的意義。例如“畢恭畢敬”是指全部行為表現都很恭敬,形容十分恭敬的樣子;“鋒芒畢露”是指刀鋒和槍頭全都暴露出來了,形容人銳氣才華全都顯露在外,也比喻人愛逞強顯能,好表現自己;“知一萬畢”是指理解了本質則萬事盡通,源自《莊子·天地》:“通于一而萬事畢”;而成語“畢其功于一役”中的“畢”也是全部的意思,意謂把應該分為幾步做的事一次全部做完。

其三是表示“畢宿”星名的意義。例如成語“箕風畢雨”,源自《尚書·洪范》:“庶民惟星,星有好風,星有好雨。”孔傳:“箕星好風,畢星好雨。”是說古代傳說月亮經過箕星時風多,經過畢星時雨多,借指官吏施政當順應民意民情。

綜上所述,“畢”字原本是指一個獵取小動物的帶柄的網,這便是用作普通名詞的“畢”;于是用它來獵取小動物的行為也叫做“畢”,這便是用作行為動詞的“畢”;用“畢”來獵取,自然就容易引申出“完全”“全部”“都”等意思,這便是用作范圍副詞的“畢”;又由于天上的某個星座形狀像“畢”,于是便有了“畢宿”的稱謂,這便是用作專有名詞的“畢”。至此,我們對“畢”字字義的理解,也就算是大功畢成了。

四、“禽”字的字形解讀與造字本義

談過了“畢”字,再來說“禽”字。漢語有個成語叫“飛禽走獸”(“走”是奔跑的意思)。這個成語告訴我們,“禽”是指會飛的鳥類動物,而“獸”是指會奔跑的野獸。如若究根問底,“禽”就一定會飛嗎?中國傳統健身方法的五禽戲,由五種模仿動物的動作組成,分別是虎戲、鹿戲、熊戲、猿戲和鳥戲,有打油詩云:“健身五禽操,虎鹿熊猿鳥,形神兼具備,長練永不老。”那么,為什么所謂“五禽”中除了“鳥”以外的“虎、鹿、熊、猿”都可以叫做“禽”呢?而它們并不會飛,可見“禽”本是鳥獸的總稱,并非專指“飛禽”。

其實,如若再行尋根問底,“禽”的造字本義并非是指動物的名詞義,而是用網來捕獲的意思。何以見得?那就只好從下面“禽”字的古文字字形來找答案了:

“禽”字的甲骨文為合體會意字(從人從畢),上部為側面人形,下部為“畢”,像捕捉動物的羅網之形。在上圖選取的甲骨文的兩個字形中,“禽”字的上部人形有順有倒,特別是倒立的人形(第二個字形),就更揭示出造字本義為用網捕人(人入網中)的意思。金文的字形發生了一些變化,將上部的人形改成一個抽象的符號,而小篆的字形則將這個符號變成了“今”字,成為一個表聲音的聲符,下部的“畢”也變得不再像羅網之形了。

《說文·部》:“禽,走獸總名。從,象形,今聲。禽、離、兕頭相似。”《說文》是依據小篆字形解釋為走獸總名,這并不是“禽”字的造字本義,而是“禽”的引申義,將其解為“今聲”的形聲字,也與甲骨文的合體會意的構字原理不合。其實,“禽”字的造字本義應該是用網捕人,是擒拿的“擒”的本字。今天我們還常見“壞人落網了”“落網之敵”等以網捕人的比喻性說法,這正是源于遠古時代以網捕人的行為;今天我們常說的“束手就擒”“欲縱故擒”“擒賊先擒王”中的“擒”,在造字之初原本就是寫作“禽”的,只是后來“禽”字專門用來表動物了,才增創一個帶提手旁的“擒”來表“禽”字的動作本義。

五、“禽”字的字義演變源流

在造字之初,“網”是用來捕魚的,“羅”是用來捕鳥的,“畢”是用來捕小動物的,而“禽”是用來捕人的。因此,“禽”的造字本義就是用網捕人,后來可以泛指抓捕敵人或罪人(當然不一定要用網了),例如《左傳·僖公二十二年》所載:“君子不重傷,不禽二毛。”又如《后漢書·張衡列傳》所云:“一時收禽。”這兩例中的“禽”就都是抓捕的意思。

于是被捕獲的人也可以叫做“禽”,例如《管子·立政》所載:“道涂無行禽,疏遠無蔽獄。”這里的“行禽”是指被押解行路的犯人。

“禽”字又可引申為一般意義的“捉拿、掌控”的意思,例如《新序·善謀》所載:“虞、虢,皆小國也,虞有夏陽之阻塞,虞虢共守之,晉不能禽也。”這里的“晉不能禽”是說大國晉國不能掌控這兩個小國的意思。

后來由捕獲敵人的初始義擴大引申為泛指捕獲鳥獸,例如《戰國策·燕策二》(鷸蚌相爭)所載:“兩者不肯相舍,漁者得而并禽之。”

由此進一步引申,被擒獲的鳥獸也可以叫做“禽”,于是“禽”便成了鳥獸的總稱,例如《白虎通》一書解釋道:“禽者何?鳥獸之總名。”又如《列子·黃帝》所載:“傅翼戴角,分牙布爪,仰飛俯走,謂之禽獸。”又如《三國志·華陀傳》中關于“五禽戲”的解釋:“吾有一術,名五禽之戲。一曰虎,二曰鹿,三曰熊,四曰猿,五曰鳥。”以上各例中的“禽”都是作為鳥獸的總稱出現的。

再后來,則可以用來單獨表示獸類的總名,例如上文提到過的《說文解字》中的解釋:“禽,走獸總名。”當然,“禽”也可以單獨表示鳥類的總名,例如《爾雅》中的解釋:“二足而羽謂之禽。”又如《周禮·庖人》中提到“六禽”,司農注:“、鶉、、雉、鳩、鴿也。”可見這里的“禽”是指鳥類。

再后來“禽”就不再指獸類,而特指鳥類了:諸如:“家禽”“飛禽走獸”等詞語中的“禽”,又如唐·李白《古風五十九首》一詩所云:“代馬不思越,越禽不戀燕。”在這兩句詩中,將“馬”與“禽”對文使用,可見“禽”僅指二足有羽的鳥類,已經不包含四足的哺乳動物了。

根據上面對“禽”字的字義演變過程的梳理,現將“禽”字字義的發展脈絡簡示如下(示意圖中的橫直線表示字義之間的先后演變關系):

六、含有“禽”字文化含義的相關成語

如今,“禽”字的本義早已湮沒不用,而另造了一個提手旁的形聲字“擒”來表示它的造字本義。“禽”字在早期還可以表示鳥獸的總稱,也可以單獨表示走獸,但在常用成語中更多的是經常與“獸”字合用或對舉,作為飛鳥的總稱。另外“禽獸”合用還可喻指品德敗壞、行為卑劣的人。因此“禽”字在常用成語中的文化含義大致有如下四種情形:

其一是用來表示鳥獸的總稱。例如“草薙禽狝”,這個成語出自唐·韓愈《送鄭尚書序》:“至紛不可治,乃草薙而禽狝之,盡根株痛斷乃止。”這段話的意思是:等到亂得實在無法整治時,才進行武力鎮壓,直到徹底消滅為止。其中“薙”是除草的意思,“狝”是殺戮的意思,借以比喻肆意屠戮鎮壓,像割除野草,捕殺禽獸一般無所顧惜。

其二是用來單獨表示走獸。例如“禽困覆車”,這個成語出自《史記·樗里子甘茂列傳》:“韓公仲使蘇代謂向壽曰:‘禽困覆車。”這里的“禽”應該指獸類,意思是野獸被圍捕急了,也會撞翻獵人的車子,借以比喻人在走投無路時就會冒險。

其三是用來單獨表示飛鳥或與“獸”字對舉表示飛鳥。例如“良禽擇木”,這個成語源自《左傳·哀公十一年》:“鳥則擇木,木豈能擇鳥。”這里的“禽”就是單獨指稱飛鳥,比喻賢者擇主而事。又如“禽息鳥視”的意思是像飛禽一樣止息,像籠鳥一樣閑視,比喻生活優裕而對社會不能做一點有益的事。而通常所說的“飛禽走獸”就是指飛翔的禽鳥和奔跑的野獸。這些個“禽”字都是與“獸”字對舉來泛指鳥類。

其四是喻指品德敗壞、行為卑劣的人。有個成語叫“衣冠禽獸”,源自明人凌濛初《二刻拍案驚奇》:“不但衣冠中禽獸,乃禽獸中豺狼也。”其中的“衣”指穿衣,“冠”指戴帽,意謂穿戴著衣帽的禽獸,借指品德極壞,行為像禽獸一樣卑劣的人。

然而不可不察的是,在明清時代“衣冠禽獸”還有另一種含義,那就是用“衣冠”上面所繪制的“禽獸”的類別,來象征官階的高低與公權的大小。按照朝廷官制,官府根據官職的品級不同,規定官服的顏色與圖案也各不相同。這種嚴格的等級制度,從明代就已經開始了。據明清兩代正史中的《輿服志》記載,文官繡“禽”,武官繡“獸”,任何人不得擅自逾越。僅就官服上的裝飾圖案而言,文官選取“飛禽”圖案,武官選取“走獸”圖案,這便是官員“衣冠”上的“禽獸補服”(所謂“補服”,就是在官服的胸前補繡一幅方形的禽獸圖案)所代表的品級對應制。所謂“衣冠禽獸”就是“貼上標簽的等級與身份”。這個詞語在當時實際上是指衣冠上面的禽獸,不但不是貶義的,而且還是眾人求之不得的權勢象征。

例如明代官員的服飾圖案(補服)規定:

文官官服繡禽,一品緋袍,繡仙鶴;二品緋袍,繡錦雞;三品緋袍,繡孔雀;四品緋袍,繡云雁;五品青袍,繡白鷴;六品青袍,繡鷺鷥;七品青袍,繡鸂鶒(音希赤);八品綠袍,繡黃鸝;九品綠袍,繡鵪鶉。

武將官服繪獸,武將一品、二品緋袍,繪獅子;三品緋袍,繪老虎;四品緋袍,繪豹子;五品青袍,繪熊;六品、七品青袍,繪彪;八品綠袍,繪犀牛,九品綠袍,繪海馬。

到了清代其圖案雖略有不同,仍然是大同小異。

這樣來看,“衣冠禽獸”曾是一個令人十分羨慕的贊美詞語。如果一個人的衣冠上能繡有飛禽或者走獸的圖案,那他就必須是一個有一定社會地位的或大或小的文武官員,平民百姓是不可以穿這樣的官服的。可惜后來隨著烏煙瘴氣的宦官政治,使很多官員干起了魚肉百姓為虎作倀的勾當。文武官員的名聲越來越臭,曾廣受推崇的“衣冠禽獸”的詞義也開始由褒義變為貶義,漸漸墮落為“穿戴著衣冠的禽獸”的意思了。

從上述有關“禽”字的字義流變來看,漢語歷經的年代越久遠,漢字的本義和引申義就越顯得復雜。這就好像一線涓涓細流,一點一點地匯成平闊的水面,直到變作恣肆汪洋、浩蕩洶涌的大江大河。原本水流清冽、柔弱,流著流著就翻卷出洶涌的波浪來了。如今的一些聽起來順耳的字眼,當初未必就是褒義;反之也是一樣,今天一些公認的臭不可聞的字眼,也未必生來就是貶義。“衣冠禽獸”這個成語,就是很典型的例子。“禽”這個漢字的字義與“獸”這個漢字的字義的分分合合,“禽獸”一詞的詞義褒貶轉換,都是漢語漢字在漫長的歷史演進過程中的產物,都蘊含著極其豐富的社會文化因子。

作者:四川省“中華文化與城市傳承普及基地”教授