從與吳大澂的交誼談吳昌碩的大篆書法

薛塏睿

摘 要:吳昌碩一生致力于《石鼓文》,自成面貌,然其金文亦成就斐然,但相較于《石鼓》卻數(shù)量稀少。對(duì)比其早年與晚年對(duì)《石鼓》的臨習(xí),結(jié)體和章法上除了取法金文之外,還融入篆刻造型,在筆法上變化頗豐。不可否認(rèn)這與吳昌碩有意識(shí)側(cè)重于對(duì)《石鼓》的創(chuàng)作有關(guān),但也與吳大澂的交誼以及書畫市場(chǎng)對(duì)作品風(fēng)格的需求不無關(guān)系。

關(guān)鍵詞:吳昌碩;吳大澂;交誼;石鼓文;金文

吳昌碩與吳大澂是晚清書壇習(xí)篆的佼佼者,他們掀開了清代大篆書法燦爛的一頁(yè)。吳昌碩擺脫了清初以來篆書以秦篆為源,缺乏創(chuàng)造力的時(shí)風(fēng),幾十年致力于對(duì)石鼓文的臨習(xí)并憑借石鼓文聞名于世,引領(lǐng)一代時(shí)風(fēng)。而吳大澂也是金石學(xué)研究的巨擘,其金文書法在晚清也占有重要地位,并且從學(xué)術(shù)層面賦予金文書法創(chuàng)作的新高度。然而當(dāng)我們縱觀吳昌碩書跡之時(shí),發(fā)現(xiàn)有大量的《石鼓文》創(chuàng)作,而金文書法作品卻是鳳毛麟角。毫無疑問,吳昌碩在金文方面的成就要超過石鼓文,他60歲時(shí)所書金文,蒼勁老辣,大異昔時(shí),具有很強(qiáng)的表現(xiàn)力。然為何吳昌碩金文成就斐然但卻少有創(chuàng)作呢?這種現(xiàn)象背后隱藏著哪些因素?本文以吳昌碩與吳大澂交誼為線索,談?wù)劀\見。

一、清代篆書與吳昌碩大篆書法

篆書是我國(guó)最古老的書體,在隸書逐漸成為官方書體之后,慢慢退出歷史舞臺(tái),隨后便是長(zhǎng)久的沉寂,直至清代碑學(xué)的提出以及“以不失篆分遺意為上”的審美觀的出現(xiàn),加之清代人對(duì)新的筆法的探索,清代篆書才以新的姿態(tài)重現(xiàn)于世。清代篆書在書法史中有著重要的地位,此前篆書長(zhǎng)期處在一種式微的狀況之下。由于清代金石考據(jù)學(xué)的興起,篆書在清代又重新被人關(guān)注和書寫,在將近一個(gè)世紀(jì)的時(shí)間里完成了風(fēng)格上的轉(zhuǎn)變,并得到空前的發(fā)展,出現(xiàn)了大批杰出的篆書家和優(yōu)秀的篆書作品。其中,金石考據(jù)給篆書的興起提供了一個(gè)非常恰當(dāng)?shù)睦碛珊推鯔C(jī),而隨后興起的碑學(xué)又使得篆書發(fā)生了深刻的變革,這無不體現(xiàn)出書法發(fā)展至清代的成熟和清代書家視野的拓寬。清代碑學(xué)興盛,社會(huì)審美發(fā)生變化,篆書家紛紛出現(xiàn),使得篆書成就十分突出。

清代中期,鄧石如作為碑學(xué)運(yùn)動(dòng)中里程碑式的人物,在篆書用筆上借鑒了漢篆的特點(diǎn)并加以發(fā)展,使清代人的篆書創(chuàng)作成就向前推進(jìn)了一大步。甚至之后以篆書名世者,幾乎都無法繞過鄧石如的存在。包世臣在《藝舟雙楫》中也首推鄧石如篆隸書為唯一的神品。

到了晚清時(shí)期,由于西方照相印刷術(shù)的傳入與使用,金文碑帖拓片被拍照放大,一方面為臨摹提供了有利的條件,一方面促進(jìn)了古代存世作品的普及。在此之前,清代的習(xí)篆者大都以寫小篆為主,照相技術(shù)的使用能把細(xì)小模糊的金文放大,習(xí)篆者紛紛學(xué)習(xí),致使篆書此時(shí)主要成就在大篆上。加之鄧石如篆書影響巨大,書壇上的有志之士力求擺脫其影響,也另辟蹊徑,轉(zhuǎn)變書風(fēng)。李瑞清在對(duì)篆書的取法上頗有新意,提出了“求分于石,求篆于金”的觀點(diǎn),并說:“今震亞主人又以影放《毛公鼎》為大字,意以比《石鼓》,直勝《石鼓》耳。《石鼓》何能及《毛公鼎》也”[1]。我們從中可以知曉,晚清民國(guó)之際,照相術(shù)解決了之前金文書法不便于學(xué)習(xí)的問題,讓學(xué)習(xí)金文具備了良好的物質(zhì)條件。而且藝術(shù)是不斷向前發(fā)展的,一種風(fēng)格持續(xù)籠罩以后,人們?nèi)菀壮霈F(xiàn)審美上的疲倦,就會(huì)迫切地需要新的血液來沖破束縛。放大的金文顯得粗獷而雄強(qiáng),金石氣更足,給書法家注入了新的創(chuàng)作源泉。

侯開嘉對(duì)于有清一代篆書創(chuàng)作成就突出的現(xiàn)象曾說道:“在存世的古跡中,《泰山刻石》《嶧山石刻》及李陽(yáng)冰的碑刻字跡都比較大,便于書家學(xué)習(xí)臨習(xí)。因而,康乾時(shí)期的書家習(xí)篆都盡學(xué)‘冰斯,習(xí)金文者絕少。到了晚清,習(xí)篆者中的有識(shí)之士都欲超越前人另尋新路,特別力求擺脫鄧石如篆書的影響,因此,把學(xué)篆的視野轉(zhuǎn)移到金文上面。在此同時(shí),學(xué)習(xí)金文出現(xiàn)了另外一個(gè)轉(zhuǎn)機(jī),即西方照相術(shù)的東傳,書壇遂掀起學(xué)大篆的熱潮”[2]。

不可否認(rèn),繼鄧石如之后,能在篆書方面取得最高藝術(shù)成就的當(dāng)數(shù)吳昌碩,而且其隸書也根植《石鼓文》,并且能陶冶變化,自成面貌。這種強(qiáng)烈的獨(dú)創(chuàng)意識(shí)貫穿其一生。對(duì)此他在早年《刻印》詩(shī)中說:“今人但侈摹古昔,古昔以上誰所宗?詩(shī)文書畫有真意,貴能深造求其通。”[3]他在65歲臨本中自題“余學(xué)篆好臨《石鼓》,數(shù)十載從事于此,一日有一日之境界”。沙孟海先生對(duì)“一日有一日之境界”是這樣評(píng)價(jià)的:“這句話大可尋味,我看他四五十歲所臨《石鼓》,循守繩墨,點(diǎn)畫畢肖,后來功夫漸深,熟能生巧,指腕間便不自覺地幻出新的境界來,正如懷素《風(fēng)廢帖》說:‘今所為其顛逸全勝往年,所顛形詭異,不知從何而來,常不自知耳。懂得這個(gè)道理,才能鑒賞先生晚年所臨石鼓的高妙。”[4]平心而論,清代晚期的李瑞清、羅振玉、章太炎等人在寫大篆方面頗有成就,而熱衷于對(duì)《石鼓》臨習(xí)的書家也不可謂不多,但像吳昌碩那樣寫出己意,卓然一體則少之又少。

在晚清研習(xí)大篆的熱潮中,吳昌碩是公認(rèn)開宗立派的大家。他最初學(xué)小篆,遠(yuǎn)取《泰山石刻》、李陽(yáng)冰,近涉鄧石如、吳熙載、楊沂孫;到40歲前后學(xué)大篆,并對(duì)金文用功尤勤。對(duì)此,從他37歲時(shí)寫的《阮氏家廟藏器題跋》和42歲所作《吳昌碩集彝器款識(shí)》便可得知。

在書寫金文同時(shí),吳昌碩對(duì)《石鼓》的追慕也從未停下過腳步。他40歲時(shí),《削觚廬印存》便已裝訂成冊(cè),徐康也在扉頁(yè)題云:“蒼石酷嗜《石鼓》,深得蜾扁遺意。”由此可見這一時(shí)期吳昌碩對(duì)于金文和《石鼓》是同時(shí)用力的;而到43歲以后,《石鼓》字成為他學(xué)習(xí)的重點(diǎn),究其原因這與《石鼓》比金文字大,更便于學(xué)習(xí)有關(guān)。

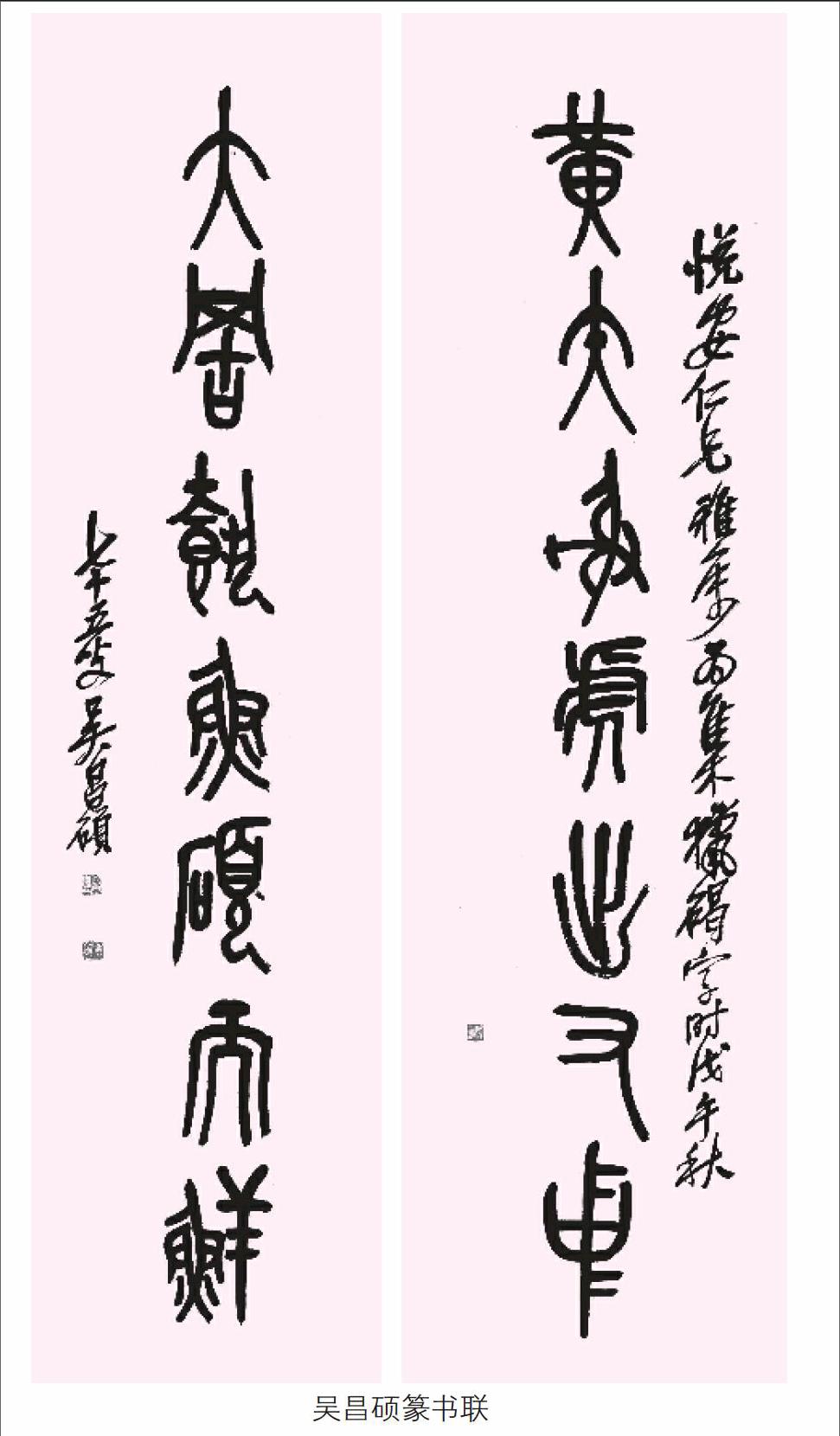

如今提及吳昌碩的書法,我們一定會(huì)重視吳昌碩臨的《石鼓文》,其自我面貌也是在60歲左右形成。現(xiàn)在所見到的吳昌碩早年寫的金文或《石鼓》文,基本上是小篆的筆法——即便像其59歲時(shí)臨的《石鼓》文。沙孟海先生稱:“今所見先生早歲臨本,結(jié)體平正,運(yùn)筆略似近人楊沂孫。”[5]可見此時(shí)他的《石鼓》仍未自具面目;但他在60歲時(shí)所書大篆金文《集西周散鬲五字聯(lián)》卻顯蒼勁老辣,大異昔時(shí),金文氣息非常濃厚,與以往用小篆筆法寫大篆有明顯的區(qū)別。這說明此時(shí)吳昌碩對(duì)金文的筆法已經(jīng)探索成功,而對(duì)于《石鼓》筆法的探索仍未成熟。

二、重談吳昌碩與吳大澂的交誼

從吳昌碩現(xiàn)存書跡我們可以看出,其60歲以后所作的金文水平很高,甚至超過他《石鼓》文創(chuàng)作;那為什么他金文成就斐然卻少有創(chuàng)作呢? 筆者認(rèn)為最主要的原因是他與吳大澂之間的關(guān)系。吳昌碩早年以書印出名,并投入?yún)谴鬂涣乓匀」γ嗲髲钠浜棋仄分腥∫黄帮嫛遣T不僅是吳大澂的幕僚而且兩人交誼深厚,加之吳大澂對(duì)于吳昌碩有知遇之恩,還是繼潘祖蔭后最重要的社會(huì)關(guān)系,這便在很大程度上影響了吳昌碩在金文書法上的創(chuàng)作。

吳大澂是清末一個(gè)頗有個(gè)性的高官,文武雙全,酷愛金石,平生致力于金石古器收藏及鑒別考訂,有豐厚的金石鑒賞修養(yǎng),其金文書法在晚清占有重要地位。也正是以金石為緣,精諳于金石之道的吳大澂,對(duì)吳昌碩書法中所表現(xiàn)出高古蒼逸的金石氣十分贊同。他還請(qǐng)吳昌碩為其刻印面為“愙齋鑒藏書畫”,邊款為“庚寅秋倉(cāng)碩”的白文印章。而且此方印取法于漢官印而參己意,雍容樸茂而端莊大氣,使得吳大澂甚喜之。由此可以看出吳大澂對(duì)吳昌碩的欣賞。吳昌碩最為幸運(yùn)的是,與吳大澂相識(shí)之時(shí),正值吳大澂的晚年,是吳大澂收藏集大成之時(shí)與書畫金石進(jìn)入巔峰期。盡管他們之間地位相差甚大,且吳大澂要比吳昌碩大9歲,但他與吳昌碩卻是極投緣契合,還將吳昌碩引為難得的藝壇同道與筆墨知己,并讓其遍觀愙齋中所藏鐘鼎彝器、古璽碑刻乃至古幣鏡銘等。這從直接意義上使吳昌碩得以大開眼界,廣采博取。可以說他們的相識(shí),對(duì)吳昌碩后來的藝術(shù)發(fā)展并最終形成自己的風(fēng)格起到至關(guān)重要的作用。

或許正是這樣特殊的關(guān)系,讓吳昌碩在藝術(shù)創(chuàng)作時(shí)不得不顧忌是否與吳大澂的金文書法有所沖突。這種重要的結(jié)交和他特殊的幕僚心態(tài),都反映到他的書法創(chuàng)作上:回避和減少對(duì)金文的創(chuàng)作而繼續(xù)寫《石鼓》。加之吳大澂對(duì)于金石學(xué)精深的研究,也讓他從內(nèi)心對(duì)吳大澂產(chǎn)生敬意。試想在吳大澂金石學(xué)研究和金文書法的盛名之下,吳昌碩怎能與其爭(zhēng)一時(shí)之高低?

三、書畫市場(chǎng)與吳昌碩書法的變化

除了上文中提到的吳大澂對(duì)吳昌碩的知遇之恩,對(duì)吳昌碩金文書法創(chuàng)作有一定的影響之外,影響最大就是書畫市場(chǎng)的訂單了。在吳昌碩書畫藝術(shù)走向市場(chǎng)方面,對(duì)他幫助最大的當(dāng)屬上海著名的實(shí)業(yè)家王一亭。吳、王當(dāng)時(shí)的交往為藝壇人所共知。鄭逸梅在《藝林散葉續(xù)編》中曾這樣寫道:“吳昌碩與王一亭交誼甚厚, 昌碩欲觀劇,致電一亭,一亭駕車前迓,陪同前去劇場(chǎng)。劇終送昌碩回家。”[6] 又記述:“王一亭為吳昌碩畫小像,寥寥數(shù)筆,神情畢肖。”[7] 吳昌碩79歲時(shí)候,為王一亭寫了副對(duì)聯(lián):“風(fēng)波即大道,塵土有至情”,深刻表達(dá)了他倆在藝術(shù)土壤上所建立的真摯感情。

吳昌碩從蘇州到上海賣畫也與王一亭的支持有關(guān)。吳昌碩在47歲時(shí)得到一方珍貴的田黃石印。面對(duì)有“石皇”之尊的印石,他經(jīng)過斟酌后,刻以白文《酸寒尉印》,款曰:“酸寒尉自刻印,時(shí)己丑十有二月”,借此自嘲。印取漢將軍鑿印法,線條蒼勁犀利,有凜然之氣,可看出其對(duì)現(xiàn)狀的不甘心。但吳昌碩一直擔(dān)心上海消費(fèi)水平高,無法維持家計(jì)而不敢輕易前往。王一亭再三邀請(qǐng)并保證他到上海后幫助他謀生計(jì),吳昌碩才有勇氣到上海靠賣字畫為生。

王一亭作為商界名流人脈廣闊,與日本人的交往也十分頻繁。吳昌碩后來的書畫很受日本人歡迎,晚年的作品被日本人爭(zhēng)相訂購(gòu),也與王一亭的推薦有關(guān)。來到上海的吳昌碩又因?qū)憽妒摹废碛惺⒚艿缴蛟病⑧嵭Ⅰ恪㈥惾ⅰ⑴俗媸a等大名士的推薦。在王一亭等人的大力幫助下,吳昌碩在上海以及海外名氣越來越大,很快發(fā)達(dá)起來,訂單不斷。他于是把大量的時(shí)間花在石鼓文的創(chuàng)作上。盡管如此,他晚歲稀少的金文作品同樣精彩。他79歲時(shí)所臨散氏盤用筆爽利,線條生動(dòng),甚至超過同時(shí)期石鼓文創(chuàng)作。

從吳昌碩《年譜》中能發(fā)現(xiàn),他60歲時(shí)自訂潤(rùn)格,這預(yù)示著其正式進(jìn)入了書畫市場(chǎng)。此后,他在70歲、73歲、67歲、77歲時(shí)都有重訂潤(rùn)例之事,每重訂潤(rùn)例就漲價(jià)一次,說明市場(chǎng)對(duì)吳昌碩的作品需求量日增。《日本吳昌碩金石書畫精選》一書《后記》中記載:“吳昌碩再世期間就有相當(dāng)數(shù)量的作品流傳到日本。據(jù)傳,通過高島尾、王一亭等從日本來的訂單就有上萬件。”[8] 在這種情況下,吳昌碩遂把大量的時(shí)間和精力用在市場(chǎng)暢銷的《石鼓》上,金文書法就漸漸無暇顧及了。雖然市場(chǎng)氛圍影響了吳昌碩的藝術(shù)創(chuàng)作,但也成就了吳昌碩對(duì)《石鼓》的不懈探索。

除去市場(chǎng)需求對(duì)吳昌碩書法的影響,他書風(fēng)的創(chuàng)作風(fēng)格的轉(zhuǎn)變也隨著自身閱歷的增長(zhǎng),見識(shí)和觀念的改變而變化。吳昌碩早年寫《石鼓》被稱為:“行所當(dāng)行,止所當(dāng)止,不促長(zhǎng)引短,以求勻稱。”[9]他此時(shí)對(duì)石鼓文的學(xué)習(xí)僅僅是亦步亦趨。而到了晚年,他的《石鼓》書法大變,結(jié)體和章法上除了取法金文之外,還融入篆刻造型,在筆法上變化頗豐。

結(jié) 語

藝術(shù)的發(fā)展和時(shí)代密不可分,一個(gè)藝術(shù)家的生平經(jīng)歷和社會(huì)環(huán)境決定了他的藝術(shù)發(fā)展方向。吳昌碩在金文書法方面已經(jīng)形成了成熟的風(fēng)貌,卻因吳大澂的恩情和書畫市場(chǎng)的繁忙訂單而減少對(duì)金文書法的創(chuàng)作。現(xiàn)在看來,我們一方面因吳昌碩稀少的金文創(chuàng)作而惋惜,一方面又對(duì)他在《石鼓》文創(chuàng)作上留下濃墨重彩的一筆而備感欣慰。吳昌碩在書法上一系列創(chuàng)新和變革是這個(gè)時(shí)代的產(chǎn)物,然外部環(huán)境對(duì)其書法創(chuàng)作的影響也不容忽視。我們既要重新認(rèn)識(shí)吳昌碩的大篆書法,則必然要審視吳昌碩與吳大澂的交游對(duì)其金文書法的影響。

注釋:

[1]李瑞清:《清道人論書嘉言錄》,選自《明清書法論文選》,上海書畫出版社,1994年,58頁(yè)。

[2]侯開嘉:《中國(guó)書法史新論》,上海古籍出版社,2009年,307頁(yè)。

[3]韓天衡:《歷代印學(xué)論文選》,西泠印社出版社,1999年,895頁(yè)。

[4]吳長(zhǎng)鄴:《我的祖父吳昌碩》,上海書店出版社,1997年,202頁(yè)。

[5]沙孟海:《吳缶廬臨石鼓冊(cè)跋》,選自《沙孟海文集》,上海書畫出版社,1997年,78頁(yè)。

[6][7]鄭逸梅:《藝林散葉續(xù)編》,中華書局出版社,2005年,155頁(yè),92頁(yè)。

[8]《日本藏吳昌碩金石書畫精選》,西泠印社出版社,2004年,21頁(yè)。

[9]張炳翔跋《韓派代表書法家系列作品集》,上海書畫出版社,2006年,13頁(yè)。

作者:四川大學(xué)書法專業(yè)研究生

四川省書法家協(xié)會(huì)會(huì)員