略議古代的合同

謝芳琳

摘 要:在今天的社會交往中,凡兩方或多方在做某事時,為了確定各自的權利和義務,都要訂立一個需要共同遵守的條文,即合同。如生意雙方的購買(訂貨)合同,一式二份,各執一份;屆時如一方未履行合同,另一方即可憑此訴諸法庭以維護自身合法權益。其實,這種做法古已有之,最早的文字記載可追溯至《周禮》。

關鍵詞:傅別;《周禮》;質人司約;《合同法》

《周禮》上的合同叫“判書”。《周禮·秋官·朝士》說:“凡有責者,有判書以治,則聽。”這意思是說:凡有債務糾紛的,必須附有契約券書,朝士(掌管法禁刑罰的官)方可受理。鄭玄注“判”說:“半分而合者。”今人林尹繼而解釋道:“判書猶今之契約、合同。”另據《周禮·天官·小宰》的記載,周代的契約、合同因為使用關系上的差異,其實又分作傅別、質劑和書契等。其中借貸契約叫做傅別,買賣契約叫做質劑,贈與和收受契約叫做書契。由于契約、合同是商品交換的產物,而人類在原始社會后期已經有了商品交換,因此,學者們便將契約、合同在事實上的發生一直追溯到原始社會后期。

一、半分而合:純樸古老的歷史淵源

為什么說契約、合同早在原始社會后期就已出現了呢?傳說“神農氏結繩為治”,這似乎講的是以結繩決訴訟,判是非吧?當然,這不過是一種推想而已。但是,我們按照馬克思關于人類學、民族學的研究方法,仍可以從舊時某些少數民族的社會存在(時處于原始公社制時期)中去尋找出這方面的實證。

即以傅別為例。據清人袁枚《子不語》卷二十一記載,舊時居住于海南島的“黎民買賣田土,無文契票約;但用竹簽一片,售價若干,用刀劃數目于簽上,對劈為二,買者賣者各執其半以為信。日久轉賣,則取原主之半簽合而驗之。”對此,劉黎明在《契約·神裁·打賭》(四川人民出版社1993年版)一書里認為,海南黎族的這種屬于原始契約的“割竹簽”與《周禮》所記的“傅別”——周代中原契約基本相同。由此似可推知出中原傅別的原初形式。從字義上看,“傅”是文約之意,“別”是“對劈為二”之意。中原早期的傅別應當是用竹簡木牘制作的,與黎族的竹簽相似。

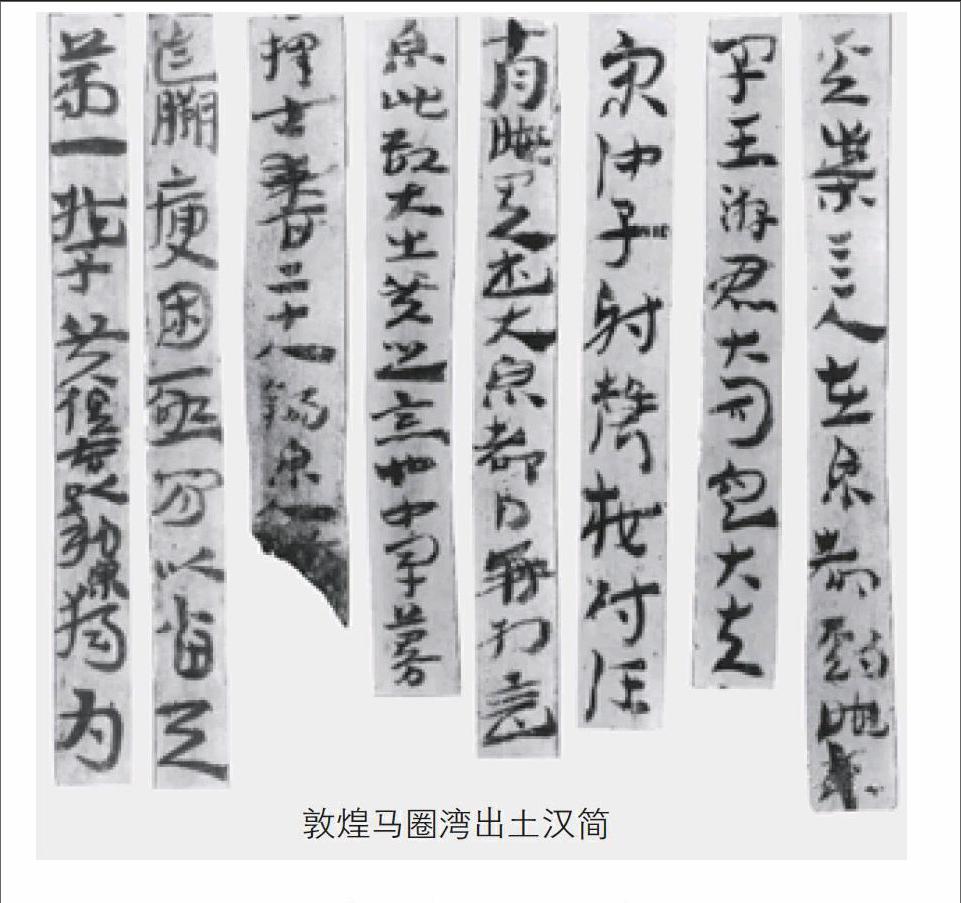

關于《周禮》所記“質劑”,《馬可波羅行紀》(馮承鈞譯,中華書局1954年版)第二卷在記述古代傣族社會的情況時說:“土人締約,取一木杖,或方或圓,中分為二,各刻畫二三符記于上,每方各執一片。負債人償還債務后,則將債權人手中所執之半片收回。”對此,劉黎明也認為,傣族的這種原始契約和《周禮》所記“質劑”基本相同。由此亦可推知出中原原始質劑的形式。質劑由于使用的方式不同,故有長短之分。據研究,長券和短券有2尺4寸、l尺2寸、8寸和6寸之別。在漢簡中,有許多買賣契約被保留下來。有的簡片完整,簡文清晰,其中有買賣土地的契約,也有買賣布帛、衣物的契約。這些契約都是質劑。此外,在兩漢魏晉南北朝時,盛行用“買地券”殉葬的風俗。這種用以“買地”的質劑,當然不具有“官方”的性質,它們應屬于民間使用的質劑。

至于《周禮》所記的書契,宋人周去非《嶺外代答》卷十說:“瑤人無文字,其要約以木契合二板而刻之,人執其一,守之甚信。”由此也可以推知出中原書契的原初形式的面貌。鄭玄注《周禮·地官·質人》說:“書契……其券之象,書兩札,刻其側。”許慎《說文解字·刀部·券》說:“券,契也……券,別之書,以刀判契其旁,故曰契券。”因此,早期書契主要也應是用竹簡木牘制作;不過由于使用了文字,它們比起瑤族的木契來,內容當然豐富得多。

對于《周禮·天官·小宰》所記傅別、質劑、書契這三種契約形式,清人孫詒讓《周禮正義》說:

蓋質劑、傅別、書契,同為券書。持質劑,手書一札,前后文同,而中別之,使各執其半札。傅別則為手書大字,中字而別其札,使命各執其半字。書契則書兩札,使各執其一札。傅別,札、字半別;質劑,則唯札半別,而字全具,不半別;書契,則書兩札,札亦不半也。

《周禮》此處所記,其實已印證了我們前述關于傅別、質劑、書劑面貌的推測;當然,它也應該符合包括周代在內的古代商品經濟的實際情況。因為按照前舉《周禮·秋官·朝士》及鄭玄注,判書的一個顯著特點應是分作左右兩支來合券驗證的。所以,傅別、質劑、書契在《周禮·天官·小宰》中均被視作判書——契約或合同的。

二、質人司約:市場內外的執法官

在夏、商、周三代,商業與手工業一樣,是由奴隸主國家和各級貴族壟斷與掌管的,商人同手工工匠一樣,隸屬于奴隸主貴族,稱“工商食官”。在當時的通都大邑中,設有固定的交易地點——市,在市上出售牛馬、兵器、珍寶和奴隸等。國家設置專職官吏——“質人”負責監督交易的進行;買賣雙方需要訂立契約,由“質人”負責主持和頒發。

《周禮·地官·質人》說:“掌成市之貨賄人民牛馬兵器珍異,凡賣價者質劑焉。大市以質,小市以劑。掌稽市之書契,同其度量,壹其淳制,巡而考之。犯禁者,舉而罰之。”這意思是講:周朝專設有質人一職以掌管市場買賣,包括對買賣奴婢、牛馬、兵器、車輦等以及各種珍奇物產的價格進行估算。凡買賣貨物,當以券書作為憑證。像關于奴婢、牛馬等大宗買賣,券書當用長券,至于兵器物產等小宗買賣,則用短券。質人還要隨時稽查市場上的交易書契等;還要統一度量,規定布匹的匹幅長度,隨時巡查檢驗。凡有自行其是、不遵法規者,即要予以舉報和處罰。

《周禮·秋官·司約》又說:“掌邦國及萬民之約劑,治神之約為上,治民之約次之,治地之約次之,……小約劑書于丹圖。若有訟者,則珥而辟藏。其不信者服用墨刑。”這大意是講,周朝又專設有“司約”一職,掌管各邦國和天下百姓的券書、契約等。最要緊的是處理祭祀神明的契約,次為處理民間有關征稅遷移買賣賒欠和違約、解約等事項,再次是處理有關土地使用、分配和買賣等,……民間契約應用丹朱刻寫在竹帛上。凡有因不履行契約而發生爭執問題的,要先祭神祭祖,再打開司約的府庫檢驗代為管理的契約內容。凡違約者,則當受墨刑(臉上用黑墨刺字)的刑罰。

《戰國策·齊策四》記述有這樣的細節:馮諼替孟嘗君到封地薛去收債,“載券契而行”。到了薛,馮諼命官吏召集債務人“悉來合券”……這里孟嘗君的食客馮諼已代行《周禮》中的“質人”與“司約”的角色。由此亦可窺見自西周末以降禮崩樂壞的一個側面。

《周禮》中的“質人”與“司約”,一個主管市場以內的買賣,并按合同處理糾紛;一個兼管市場以外的買賣,也按合同予以決斷處罰。周朝專設此類官員對市場秩序進行約束與管理,第一,說明其時商品經濟比之前代有了更大的發展。第二,說明當時依法治市、依法治國的意識有了很大加強——盡管那是奴隸主貴族、奴隸主階級的市場和國家,但有法可依,總比無法可循更為進步。而僅從商品經濟的角度來考察,可以說我國有法可依的歷史能一直追溯到四五千年以遠哩!

三、根系延伸:20世紀末的《合同法》

那么,正式以“合同”名義出現的契約又有多久的歷史呢?黃先武在《歷史大觀園》1986年第3期上撰文說,正式的“合同”當是唐人的兵符——魚符(見羅振玉《歷代符牌圖錄》)。它的形狀就是一條魚,從魚脊至腹處一分為二剖開,如同今天鮮魚集市上的開刀魚。魚符的橫剖面有京城宮禁或州府地名,如“九仙門外神策軍”“潭州第一”之類刻銘;又在魚腹剖分處刻上“合同”或“合”“合符”的字樣,分屬魚符左右兩邊,把“合同”二字分屬兩邊,驗證時將兩半魚符合上即可。如屬于偽造魚符,很難對得上號。即令是能工巧匠,在假造的一半魚符上,可揣度“合同”半邊書體筆畫走向,卻無法控制字跡刻鑿的力度,以致筆畫深淺及金屬刻痕無法完全吻合。

劉黎明則在《契約·神裁·打賭》一書里認為,今天所見到的最早的合同契應屬曹魏后期,它們主要使用于財物的收受關系中。從這些遺物可以看出,其“同”字在契約上的書寫位置并不固定,有偏上者,亦有偏下者。從“同”字和契文的安排來看,是先寫“同”字,然后再分別將契文填寫在“同”字的上下空白處。而在五代時期又出現了正式的“合同地券”,上書“合同壹張參本”“合同壹樣貳張各執壹張為照”等字樣。劉黎明還介紹說,那時屬于合同形式的契約也分為左右兩支,其基本特點是兩支契上都寫有全部契文,又在兩契并合處大書一個“同”字,使兩支契上各帶有半個“同”字。這實際已是最早的款縫制度,或謂之押縫制度。后來又發展為大書“合同”二字,使每支契上各帶有“合同”二字之半。所謂“合同契”之名即由此得來。

至于合同契的直接淵源,當上承早期書契而來。促成其間演變的主要原因有兩個:第一,紙的發明和廣泛使用,使紙契逐漸代替了竹木契;第二,在一制兩份或數份紙契上用大書字的辦法為款縫,代替書契的刻側之制,方便而易行。而之所以要在兩契合縫處寫一“同”字或寫“合同”二字,則是為了體現締約各方合同一致之意。《說文解字》說:“同,合會也”。合同就是會合齊同之意。因此,寫“同”或“合同”,既為合券制作了驗證的標記,又體現出締約各方的誠意,可謂一舉兩得。

隋唐以后,合同契在買賣關系中使用已很少,一般買賣關系多使用單契。只有情況復雜的買賣關系,或活賣(典當)關系,才使用合同契。不過,在現實生活中,我們仍可發現一些古代合同契的孑遺。比如大街上的自行車寄放點,過去常見用一式二份的車牌來管理自行車。寄車人持其中一份作為憑證取車,只要同寄車點的另一份對得上號(通常是同一號碼;有的干脆也是以竹牌一分為二,號碼書寫在合縫處)即可。這一式二份的車牌,實際就是古人所用虎符、魚符的“合符”“合同”。須要指出的是,現代生活中更多的“合同”,已延伸出許多新的概念,換言之,它已不能簡單地等同于舊式合同了。盡管如此,它仍是古代合同的一種發展——這又是必須承認的。

1999年3月15日,中華人民共和國主席江澤民簽署了第十五號主席令,正式公布中華人民共和國第九屆全國人民代表大會第二次會議于同日通過的《中華人民共和國合同法》。合同法分為總則、分則、附則,共23章,428條,全文約4萬字。它規定:合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。婚姻、收養、監護等有關身份關系的協議,適用其他法律的規定。合同當事人的法律地位平等,一方不得將自己的意志強加給另一方。當事人依法享有自愿訂立合同的權利,任何單位和個人不得非法干預。當事人應當遵循公平原則確定各方的權利和義務。當事人行使權利、履行義務應當遵循誠實信用原則。依法成立的合同,受法律保護。

該《合同法》已于1999年10月1日起施行。它既不同于《周禮》里的傅別、質劑與書契等古老合同,也不同于《周禮》以來直至新《合同法》產生之前的一切舊式合同。這里的一個重要原因當不言而喻,即新《合同法》是為適應社會主義改革開放條件下的市場需要而制定的。經過這17年的實踐,證明它對社會主義市場的規范化、法制化與由此而帶來的市場繁榮的作用是正面的,積極的,必不可少而具有深遠意義。當然,倘按照馬克思主義歷史唯物觀來看待它,考察它,我們還是要說,它的根系,是在《周禮》里,是在中華各族原始先民的以物易物里……

作者:四川省民政干部學校高級講師