“三權分置”下糧農生產行為的調查與思考

——以湘陰縣為例

張家輝,劉 輝

(湖南農業大學經濟學院,湖南 長沙 410128)

“三權分置”下糧農生產行為的調查與思考

——以湘陰縣為例

張家輝,劉 輝

(湖南農業大學經濟學院,湖南 長沙 410128)

“三權分置”是土地產權制度的重要創新,是構建農業規模化、專業化、集約化、標準化的重要保障,有助于實現糧食安全和糧農增收的“雙贏”目標。文章以湘陰縣為例,對糧農及糧食生產情況進行調查,從組織化產業化水平、生產經營模式、生產投入成本、糧農綜合素質等方面廓清存在的問題和原因,探究制度變遷與糧農生產行為的聯結效應,指出糧食生產中存在的產業化程度低、短期化現象嚴重、兼業化行為突出以及糧農素質偏低等諸多問題。并從外部環境優化和內部機制創新兩方面探討相應的對策。

三權分置;糧農;生產行為;生產積極性

2014年11月20日,國務院《關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》進一步明確,要堅持農村土地集體所有,實現所有權、承包權、經營權三權分置,引導土地規范有序流轉。

我國是農業大國,農民問題一直是重大的學術問題。國內外學者對于農民生產行為的研究主要集中在以下幾個方面:一是關于土地產權制度變遷的研究,尹成杰[1]認為“三權分置”豐富和完善了農地產權的用益物權和擔保物權能,必將帶動農村集體經營性資產改革。二是關于農村土地流轉的研究,包宗順、徐志明等[2]認為農村非農產業發展水平、勞動力文化素質、人均純收入水平、社會保障水平和農業生產結構均對農村土地流轉有顯著影響。三是關于農民生產行為的研究,Andrew Dorward[3]分析歐洲農業危機下,法國農戶產出和直接售賣行為研究結果顯示,農戶經營背景與文化水平是農戶參與到市場行為的主要決定因素。陳飛、翟偉娟[4]研究發現,土地價值、農業補貼以及涉農貸款對農戶租入土地決策具有顯著正向影響,城市工資水平和就業機會是農戶租出土地從事非農生產活動的主要誘因。

綜上所述,國內外關于糧農生產行為的相關研究較為豐富,學者們基于糧農生產的經濟效益,從不同角度,基于不同理論,采用不同研究方法,對糧農生產行為做了對應的研究。筆者在借鑒已有的研究成果的基礎上,基于農地“三權分置”的背景對湘陰縣糧農生產行為進行了調查研究,探討影響糧農生產行為決策的內外因,進而提出促進湖南省糧農生產積極性的對策建議。

1 湘陰縣“三權分置”下糧農生產行為調查

1.1 調查地基本特征

湘陰縣地理位置優越,自然資源豐富,糧食生產在整個湖南省占有舉足輕重的地位,素有“長沙后花園”的美譽。近年來,當地認真貫徹落實“三權分置”土改政策,積極推動傳統農業的轉型發展,不斷加大農業科技投入,提升糧食生產的政策激勵,促進土地適度規模經營,正確引導糧農生產行為合理轉變。之所以選擇這一地區進行調查,基于其經濟發展水平在整個湖南省的優勢地位,比較具有代表性,同時又具有大部分地區普遍存在的糧農生產行為困境的共性,有利于全面把握“三權分置”下糧農生產行為的現狀和問題,提出有針對性和借鑒意義的政策措施。為此,選擇湖南省岳陽市湘陰縣進行糧農生產行為的問卷調查,對于把握“三權分置”與糧農生產行為的聯動效應,調查采取座談和問卷調查的方法,共發放問卷210份,回收有效問卷192份,有效問卷回收率達91.4%。

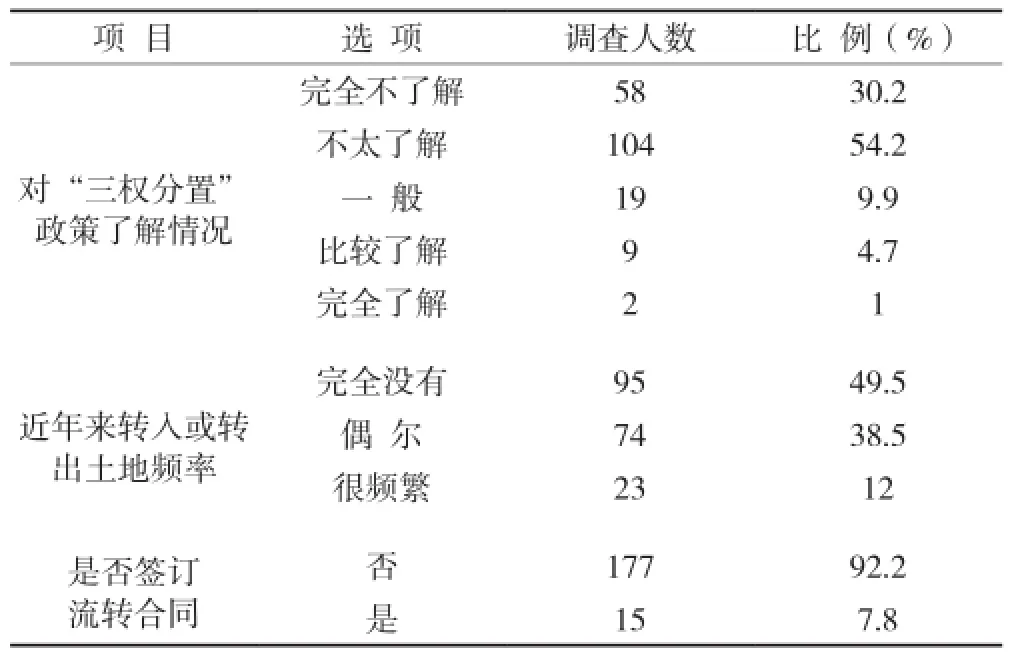

1.1.1 土地流轉市場 由表1可以看出,調查區有49.5%的糧農近年來完全沒有轉入或轉出土地的現象,38.5%表示偶爾,僅有12%表示很頻繁,這主要歸因于糧農對“三權分置”土地流轉政策的認知程度。筆者在調研中發現有30.2%的糧農完全沒有聽說過“三權分置”政策,不太了解的也占了54.2%,在比較了解層次上的人僅占5.7%,由此可見要想調動土地流轉市場的活躍度很大程度上有賴于糧農自身的參與度,

而這首先要轉變糧農“土地為綱”的傳統觀念,同時由于農村地區信息傳播路徑有限,政策的輻射力度也有待進一步加強。另外,土地流轉的市場化程度也不高,主要體現在糧農在土地流轉時的合同簽訂狀況與流轉年限。調查顯示糧農土地流轉合同簽訂比例僅為7.8%,大部分是口頭行為;而且流轉年限5年以下的占了40.6%,另有大部分人表示流轉期限不確定,這反映了糧農“契約意識”的薄弱性。通過以上分析可以看出,湘陰縣農村土地流轉市場化程度低,農地市場欠發育。

表1 土地流轉市場情況統計

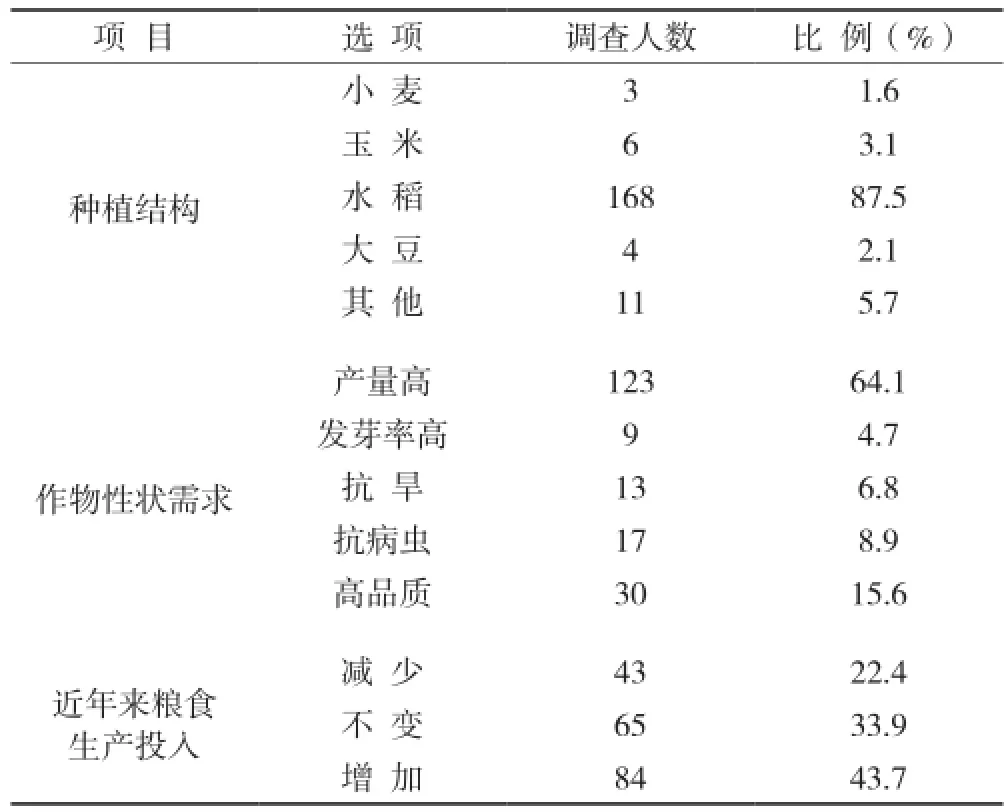

1.1.2 糧農生產行為 從種植結構上來看(如下表2所示),調查區 87.5%的糧農選擇種植水稻,其他的有種植小麥、玉米、棉花等,另有些種植大戶從事湘陰縣當地的特產——樟樹港辣椒的生產,這種辣椒品質很高,上市價格最高可達130元/kg,充分體現了傳統糧食生產與區域特色的有機結合,帶來的經濟效益十分樂觀。

從作物性狀需求上來看,64.1%的人傾向于種植產量高的作物,另有15.6%選擇了高品質,產量高反映了糧農追求“豐收”的愿景,高品質反映了糧農對經濟效益的渴求,說明了糧農內心保守與進取的矛盾心理。

從投入產出來看,43.7%的糧農表示近三年糧食生產投入有所增加,33.9%認為投入不變,22.4%表示投入減少,其中大部分人認為農資價格上漲在投入中占了很大比重。與此相反的是,糧食價格總體呈現的態勢較為平緩,無法彌補投入上升帶來的差價。

表2 糧農生產行為基本情況統計

1.2 調查樣本基本特征

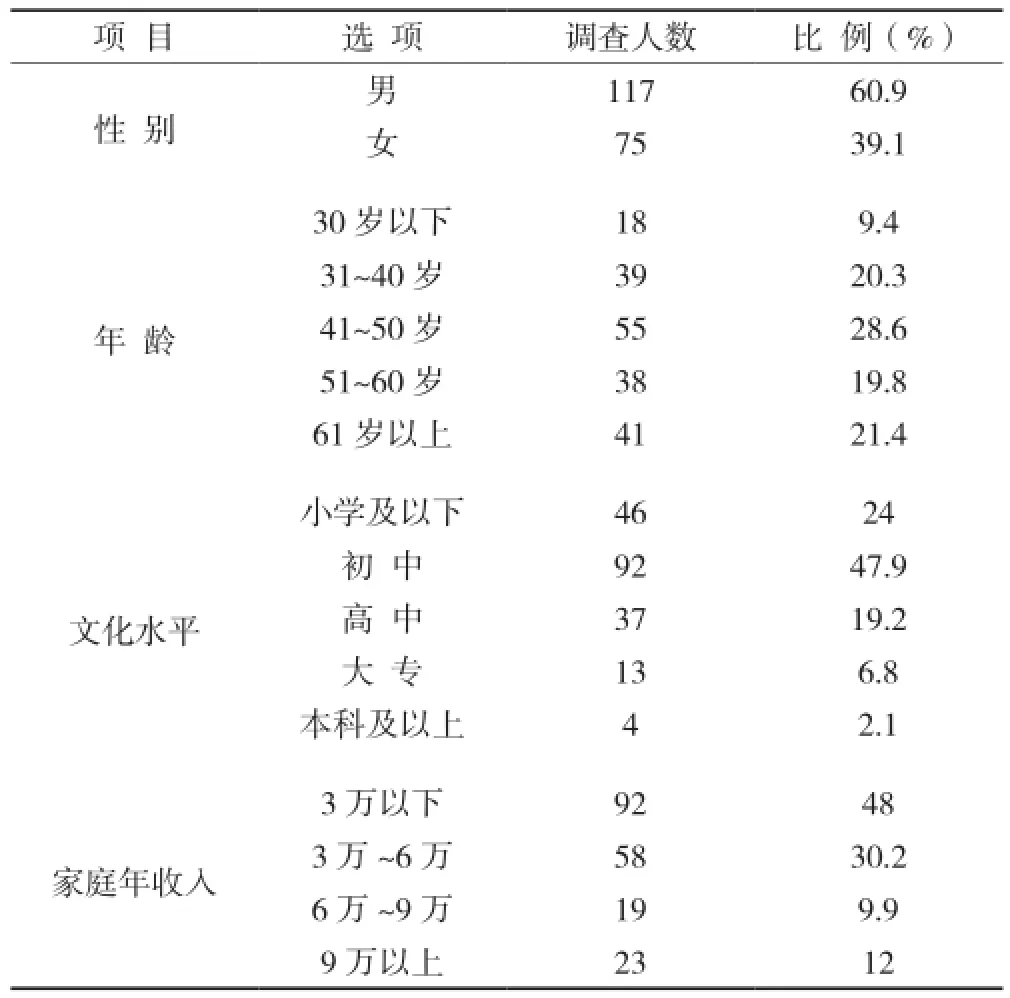

從調查者的性別、年齡、學歷、家庭年收入等情況(見表3)看,呈現的特點有:第一,男女比例不協調——在調查的192位糧農中,117位為男性,只有75位為女性;第二,年齡分布差異大,調查對象的年齡41.2%集中在50歲以上,28.6%集中在41~50歲,30~40歲的調查對象占據20.3%,而30歲以下的僅占9.4%;第三,文化水平普遍偏低,糧農的整體素質還有待提高,在調查的192位糧農中,大專和本科及以上的有17人,僅占8.9%;第四,整體收入過低,調查對象中48%的糧農收入只有3萬元以下,9萬以上的占12%,這遠遠低于城鎮居民的家庭年收入;第四,經營規模不大,192位糧農中156位的土地經營規模在0~0.67 hm2間,2 hm2以上的僅有14位。土地產權制度變革對糧農生產技能和土地規模化經營提出了更高的要求,然而從樣本數據來看,務農人員的年齡層次偏高、整體文化素質過低、土地經營規模不大等問題還制約著傳統農業的發展轉型,糧農生產行為有待進一步優化。

表3 被調查糧農基本情況統計

2 湘陰縣“三權分置”下糧農生產行為的主要問題及原因

2.1 規模效益成效弱化,組織化產業化水平有待提高

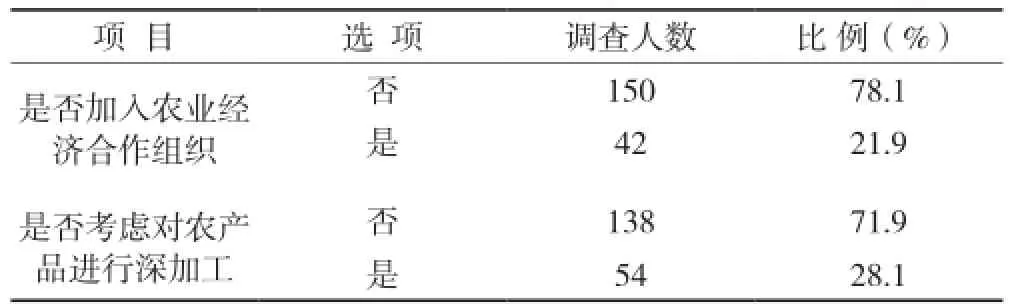

湖南省農業產業組織發展不完善,具體表現為產業之間、地區之間、企業之間缺乏協同性,產業鏈條短小,集群效應尚未發揮;湖南龍頭企業整體實力不強,規模偏小;企業自主創新能力不足,產品附加值不高,同質化現象嚴重;利益聯結機制不完善、輻射帶動能力不強[5];湖南農民專業合作社尚處于初級階段,假合作社太多,糧農的參與性不強。如表4所示,78.1%的糧農沒有加入農業專業合作經濟組織,只有21.9%有加入,糧農對于農業專業合作經濟組織的參與度還很低下顯示絕大多數人還沒意識到農業經濟合作組織的優勢,比如可以避免惡性競爭、集體購買化肥農藥以節約生產成本等。

表4 糧農生產組織化產業化經營情況

針對產業化生產的問題,71.9%的糧農表示沒有考慮過對農產品進行深加工,其中大部分都是傳統“小農”,他們的產業化意識還很低下,基本只局限于初級農產品生產;另28.1%的糧農表示有對農產品深加工的行為,這部分人主要是新型農業經營主體,但筆者根據調研發現其后續產品深加工和品質優化過程缺少長效驅動機制,不僅內部生產缺乏技術創新,外部也與其他經營主體和龍頭企業缺少聯合,生產的專業化和產業化效益低下。

2.2 糧農生產呈現短期化,忽視農業可持續發展

“短期化”即農業經營者長期經營熱情退化,以近期和局部利益最大化為追求而忽視了農業的可持續發展,主要特征為破壞生態環境平衡、生產投資熱情不高、農業技術進步機制乏力等粗放式經營。針對生態保護情況,調查顯示,有67.2%的糧農表示在生產中注意生態環境保護,但仍有32.8%的糧農忽視了生態環境的追求,為了獲得更多的經濟利潤,在種植農作物的同時,使用更多的農藥、化肥及其他化學物質,沒有按照規范化的種植標準而破壞了當地的生態平衡,超出土地承載力和自身經營能力盲目擴大生產規模。這不僅影響當地生態環境,更重要的是其農產品潛藏著巨大的威脅,比如水稻中隔、鉛、汞等重金屬含量和農藥殘留超標[6]。

另外,許多糧農過于注重機會成本和比較收益,對于當年的種糧收入他們更多的是進行消費而不是儲蓄以擴大生產投入,生產性投資傾向于短、平、快,糧農家庭經營長遠目標過于模糊。最后,農業技術應用也面臨著困境,普遍存在著生物技術與機械技術分離,傳統農藝與現代農技脫節,有機農技與無機農技錯位,生產技術與管理技術割裂等現象[7]。

2.3 糧農生產成本上升,兼業化行為突出

全國物價上漲助推著糧農生產成本的進一步上升,而農產品價格與成本投入“不對稱” 漲幅是糧農面臨的一大窘境,也是挫傷糧農生產積極性的最主要原因。在調查中,43.7%的糧農表示近三年糧食生產投入有所增加,33.9%認為投入不變,22.4%表示投入沒有變化。其中農藥、化肥、種子、農機等農資是農業生產總成本上升最重要的一個方面,除了經濟發展水平提高外,更多可歸因于農資市場缺乏有效管理導致的價格惡意抬升,成本上升的幅度超過了糧農生產的理性預期,大大加重了糧農生產負擔,糧農就會選擇少耕或者休耕。

由于不滿足于微薄的種糧收入并有著較好的身體素質,一些糧農會選擇進入大城市尋求發展,采取“半邊式家庭”模式,農閑時務工農忙時回來務農,靠出賣自身勞動力以擴大家庭的收入來源,并將土地視為家庭最后一道安全屏障[8]。

根據調查筆者發現湘陰縣以樟樹港辣椒著稱,較多糧農會選擇經營辣椒種植以擴大經濟效益,在金岳村還有很多大戶種植藥材和牡丹。綜上,糧農對土地和糧食的依存度減少,收入渠道逐步拓展,非農收入比重越來越高,兼業行為成為未來糧農行為的一大“時髦”。

2.4 糧農生產缺乏主動性,整體綜合素質不高

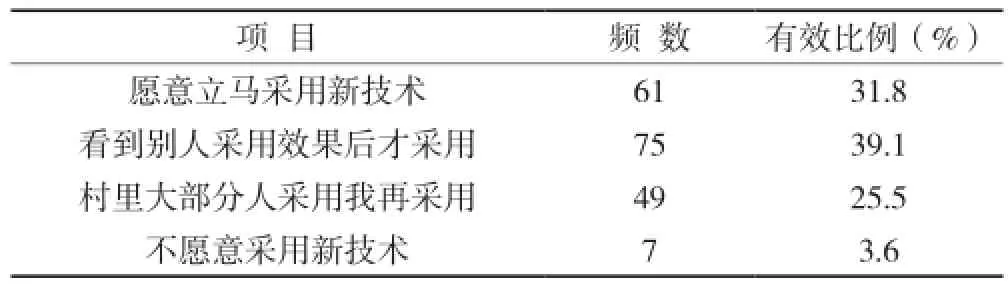

由于農村網絡信息建設的落后和糧農自身文化水平的限制,糧農無論是接受新型農業生產技術還是市場、政策信息都顯得很被動、滯后。如表5顯示,31.8%表示愿意立馬采用新技術,39.1%表示要看到別人采用的效果后才采用,還有25.5%表示要等到村里大部分人采用我再采用,說明糧農對于技術采用還很被動,大部分人缺少自我意識而選擇盲從,但筆者發現其中普通小農和新型農業經營主體又存在著差別。

新型農業經營主體相對于普通小農綜合素質更高,有著更強的經營能力、技術能力、管理能力、市場敏感性,與當地的各種社會團體、科技部門的聯系往往比較密切,信息渠道相對較寬,對經濟效益也有著更高的追求。而普通糧農的綜合素質并不高,思想觀念也較為落后,一方面對新技術的掌握最多也就一知半解;另一方面他們務農只求獲得“農民”這一職業認同感,只為滿足口糧并不奢望獲取經濟利益,導致普通糧農的生產意愿并不強烈,不會去對市場波動信息進行充分了解,往往以當期的價格對下一年投入生產。因此,無論是在生產技術還是市場信息接收方面新型農業經營主體都比普通小農顯得更為主動積極,這充分說明了專業程度越高,采用新技術越積極。

表5 農業新技術采用情況

3 促進糧農生產積極性提高的政策建議

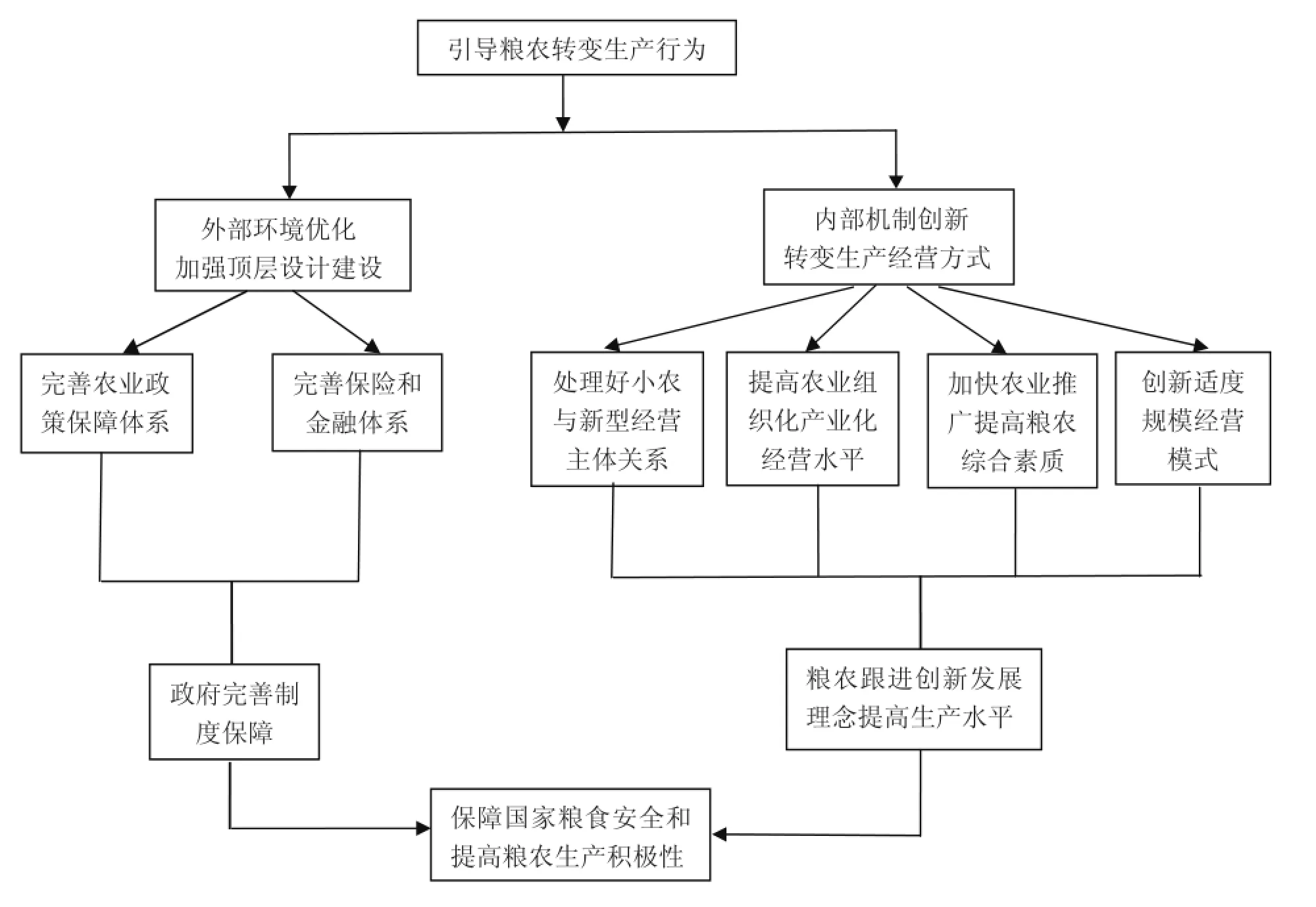

當前和今后的很長一段時間內,傳統“小農”和新型農業經營主體都將會長期共存,為此我們必須牢牢把握這一現狀,區別地對待兩者生產行為差異,并相應提出促使生存積極性提高的政策建議。文章將具體從內部機制創新和外部環境優化兩方面提出可靠性建議(如圖1所示)。

圖1 糧農生產行為轉變機理

3.1 內部機制創新

3.1.1 正確處理小農與新型經營主體關系,引導二者協同發展 “兩權分置”使得承包權與經營權的邊界是混合的,這樣無法厘清和保證承包者和經營者的用益物權,也模糊承包者、經營者的主體地位,一方面普通糧農沒有生產積極性,另一方面種糧大戶的權益也得不到很好的保障。在“三權分置”下,要清晰界定集體、普通小農、新型農業經營主體三類主體地位、權利邊界和權責利關系,其中要重點處理好小農與新型農業經營主體的關系。一是要保證雙方在土地流轉中各自的權益,這就要求進一步厘清農地主體和權力邊界,在保障小農承包權的基礎上明確和強化經營權的地位,大力培育發展新型農業經營主體[9]。二是要在生產中也要注重兩者的利益調整,適當引導各種優惠鼓勵政策向新型農業經營主體傾斜,但也要注重提高廣大小農的生產積極性,對普通小農要帶領,而不是“代替”,因為根據目前國情來看小農和新型農業經營主體將長期共存還是未來的一大趨勢。

3.1.2 培育新型農業經營主體,提高生產經營組織化產業化水平 根據所在地的區域特征、經濟發展水平等因素,建立新型農村經營體系,大力培育適應市場需求的新型農業經營主體。針對不同的農業生產領域和環節發展多種形式的經營方式,比如種養業宜采用種糧大戶和家庭農場的家庭方式;農資采購、農產品銷售和農業生產性服務宜采用農業合作社的合作經營方式;農產品和物流環節宜采用農業企業的經營方式[10]。

為了提高生產經營的產業化組織化水平,一方面要優化農業合作經濟組織的發展,嚴厲打擊非法的、形同虛設的合作社組織,引導地方設立合格有效的新型合作組織,支持合作社興辦加工、流通服務業,完善生產設施,擴大產銷對接,鼓勵糧農以多種渠道積極參與合作組織。另一方面在新型農業經營主體之間發展多種形式的合作與聯合,大力發展產后的加工和流通,延長產業鏈條,推動產業結構的優化升級,比如建立一批與加工企業相配套的原料基地,引領龍頭企業向產業園聚集;支持龍頭企業開發新技術、新產品、新工藝,通過品牌嫁接、資本運作、產業延伸等方式形成聯合重組。

3.1.3 加強糧農科技服務體系建設,總體提升糧農的科學素質 針對湘陰縣農業科技推廣不到位、科技成果轉化率低、科技人員短缺或出現新老斷層等問題,必須堅持科教興農,加強糧農科技服務體系建設,在農業推廣中合理使用強制改變模式,科學運用自愿改變模式[11]。對于普通“小農”,進行人力資源培訓,通過舉辦講座、培訓班的形式加強文化知識教育,改變其對農業革新的認識,增進對農業推廣的認同感。對于新型農業經營主體,一是實行農業經營準入制,要求其提供農民創業培訓合格證書、農業企業準入證書等說明,發展壯大新型農業經營主體的整體實力;二是有針對性地開展新技術、新品種的研發,強化新型主體對新技術的應用推廣,使其掌握優良品種選用、配方施肥、病蟲害綜合防治等技術,提高種糧科技水平,降低經營成本;三是完善其獲取市場信息的渠道,更大發揮網絡途徑的優勢。總之,政府應加大農業科技對普通農戶的普及與培訓,并充分發揮新型農業經營主體和合作組織示范帶頭作用。

3.1.4 創新適度規模經營模式,注重經濟和生態效益的雙重提高 開展精細化集約化的適度規模經營,根據當地各區域資源條件和經營者能力來適當控制規模,否則就會由規模經濟變為規模不經濟。同時,政府應加大對于規模化經營的農業推廣,統一良種、化肥、農資的使用,提高農業機械化率和農業集約化程度;而糧農自身應該轉變傳統的生產經營模式,提高自身的生態農業相關技能和環保科技意識,主動接受清潔高效的新技術,因地制宜地發展新型的農業生產經營方式,促進農業可持續發展。為了迎合目前市場對健康綠色食品的巨大需求,政府應該積極鼓勵發展綠色農業,加快農業產業結構調整,進一步改善農產品的品質結構,普及糧農對綠色食品的認識,同時對各種高殘留、高危害的農藥、激素和食品添加劑進行嚴格控制,鼓勵種植品質高的新品種[12]。

3.2 外部環境優化

3.2.1 建立健全農業政策保障體系,提升糧食生產的政策激勵 針對湘陰縣糧食生產結構不盡合理、糧農生產成本和收入“不對稱”的情況,政府需要完善相關方面的政策指導,建立健全農業政策保障體系,加強農業保護和政策激勵。首先,進一步完善糧食補貼政策,探索建立對規模經營農戶的特惠制補貼,對種糧大戶實施特殊的獎勵政策,比如增發補貼、贈送大型農機具、提供優惠的信貸支持。其次,完善糧食成本價格控制機制和糧食價格支持政策,為糧農創造更多的利潤空間,一是完善農資價格和糧食價格的聯動機制,建立靈敏的糧食價格和農資價格上漲掛鉤的農資綜合補貼動態調整機制;二是加大對于農資市場的管理,加強對農資價格的監測和調控;三是根據市場信息和糧農實際生產行為建立和諧的糧食價格機制,在糧食最低收購價政策上給予更大的支持。最后,政府要加大對于科技創新的政策支持,加大資金投入力度,保護專利等知識產權。

3.2.2 建立健全農業保險和金融體系,降低糧農生產經營風險 一方面,要擴大農業保險的覆蓋面,加大財政支持力度,向參保的糧農提供保費補貼;以政策性保險為主,商業性保險和合作性保險相結合;建立健全農業技術采用風險轉移與防范保障機制。另一方面,建立健全農業金融體系,引導金融機構加大對農業的支持力度,為糧農糧食生產創造良好的金融環境,一是利用好“三權分置”的巨大衍生效應和溢出效應,使糧農在獨立經營權上獲得貸款抵押、擔保權能;二是推進與“三權分置”相協調的農村金融產品和信貸條件的創新,比如金融信貸政策向新型農業經營主體傾斜,增加信貸名額,增大金融機構對糧農的貸款額度,降低貸款擔保、抵押條件,降低糧農貸款利率,使得越來越多的糧農可以得到金融信貸支持。

[1] 尹成杰.三權分置是農地制度的重大創新[J].農村工作通訊,2015(16):35-37.

[2] 包宗順,徐志明,等.農村土地流轉的區域差異與影響因素——以江蘇省為例[J].中國農村經濟,2009(4):35-42.

[3] Andrew dorward.Market and propoor agricultural growth:insights from livehood and informal rural economy models in Malawi[J].Agricultural Economics,2006,(35):157-169.

[4] 陳 飛,翟偉娟.農戶行為視角下農地流轉誘因及其福利效應研究[J].經濟研究,2015,(10):163-177.

[5] 劉志成. 湖南新型農業經營主體培育的現狀、問題與對策[J]. 湖南社會科學,2013,(6):128-131.

[6] 李軍民. 湖南省優質稻米產業鏈研究[D]. 長沙: 湖南農業大學,2007.25-37.

[7] 譚庚山. 農業經營行為短期化的導向與約束[J]. 經濟縱橫,1989,(7):36-69.

[8] 馮曉平,江立華. 階層分化下的失地農民風險研究[J]. 中州學刊,2011,(5):78-81.

[9] 尹成杰. 三權分置是農地制度的重大創新[J]. 農村工作通訊,2015,(8):35-37.

[10] 陳曉華. 大力培育新型農業經營主體——在中國農業經濟學會年會上的致辭[J]. 農業經濟問題,2014,(1):4-7.

[11] 陳紅衛. 論新時期農業推廣中農民行為規律變化及對策[J]. 中國農學通報,2005,(7):428-430.

[12] 黎昌貴,周曉睿,劉志雄. 綠色壁壘對我國農民生產行為的積極影響[J]. 生態經濟,2010,(6):124-126,131.

(責任編輯:賀 藝)

Investigation and Reflection of Grain-growing Farmers’ Production Behaviors under the“Division of Three Rights”—Take Xiangyin County as an Example

ZHANG Jia-hui,LIU Hui

(College of Economics, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, PRC)

“Division of three rights” is a significant innovation of land property right system and vital guarantee to construct agricultural scale, specialization, intensification and standardization. It contributes to achieving the “win-win” goal of food security and grain-growing farmers’ income increase. Taking Xiangyin County as an example, carries on the investigation on situation of grain-growing farmer and grain production, from the existing problems and causes of the organization level of industrialization, mode of production management, production cost and comprehensive quality of grain-growing farmers, exploring the linkage effect between institutional change and the production behavior of farmers, pointing out that there are many problems such as the low degree of industrialization, the serious phenomenon of the short term and prominent concurrent action, low quality grain-growing farmers and other many problems. From two aspects of the external environment optimization and internal mechanism innovation, the corresponding countermeasures have been explore.

three rights division; grain-growing farmers; production behavior; production enthusiasm

F323.8

:A

:1006-060X(2017)02-0097-05

10.16498/j.cnki.hnnykx.2017.002.025

2016-12-14

國家社科基金項目(14BJY113);湖南省哲學社會科學基金項目;湖南農業大學大學生創新性實驗計劃項目(XCX16038)

張家輝(1996-),男,湖南常德市人,本科生,專業方向為經濟學。

劉 輝