突破與限度:新型警律關系的實證分析

(四川警察學院 四川瀘州 646000)

偵查程序具有秘密性,如果缺少第三方的監督,極容易出現違法偵查行為,侵犯犯罪嫌疑人的合法權益。2012年《刑事訴訟法》第一次明確了偵查階段律師的辯護人地位。律師在偵查階段作為辯護人介入訴訟,可以說為警察豎立了一道防范冤假錯案發生的天然屏障,使警察的偵查活動處于律師的監督之下。警察與律師因為職責、角色的不同,呈現出一種制度性對抗的局面。從刑事法律制度的設計而言,這樣的對抗應是通過雙方的良性互動博弈,達到防范冤假錯案、減少涉訴上訪、化解社會矛盾、實現社會公平正義的效果。然而在實踐中,警律關系卻突顯“緊張”,這對于律師辯護權的行使、犯罪嫌疑人合法權益的維護、公安機關執法行為的規范都有害而無益。如何突破這樣的困境,實現警律的良性互動,成為司法改革中必須解決的難題。本課題組,通過深入律所、公安局進行實證調研,期望通過分析實踐中阻礙新型警律關系建立的障礙,以社會治理創新的視角剖析警律關系出現問題的原因,提出構建新型警律關系的路徑,為偵查階段形成良性互動的警律關系提供有效地理論支撐,同時,為進一步修改完善《刑事訴訟法》提供立法建議。

一、課題調研的基本情況

為真實反映偵查階段警律關系的現狀和影響警律關系的原因,破解現實難題,課題組分別在S省C市、S市的律師事務所、公安局,通過問卷調查、座談會、個人訪談的形式展開了實證調研。

(一)問卷調查

本次調研,課題組圍繞現階段警律關系的現狀、影響警律良性互動的因素、現行法律制度的落實情況設計了調查問卷,針對警察和律師的調查問卷內容基本相同,只在個別問題的設置上略有差異。本次調查共發放問卷320份,收回有效問卷301份,有效率94%。其中向民警發放問卷180份,收回171份,向律師發放問卷140份,收回130份。

(二)座談會

課題組成員,與C市兩所律師事務所、S市公安局某分局的刑辯律師、辦案民警通過座談會,就“警律關系的現狀、影響警律關系的因素及改善途徑”等問題進行了廣泛而深入的交流。

(三)個人訪談

為了使調研更有針對性,課題組分別對專職刑事辯護的律師、公安局法制大隊負責人、辦案民警等10余人進行了單獨訪談,對偵查階段辯護律師訴訟權利行使過程中存在的問題進行了交流,辦案民警以警察視角闡述了辦案實踐中遇到的難題,如經濟犯罪中犯罪成本過低、毒品犯罪中取證困難、律師會見嫌疑人后翻供現象突出等。律師從平時的辦案經歷出發,就偵查階段辯護律師傳統的“舊三難”問題以及12年刑訴法改革后出現的“新三難”問題進行了探討,并就影響警律關系的因素以及改善警律關系的途徑提出了自己的觀點。

二、警律關系的現狀分析

通過對上述調研資料的整理分析發現,2012年《刑事訴訟法》實施以來,律師在偵查過程中與警察交往越來越密切,律師辯護權的行使有了很大進步,但救濟途徑依然不夠完善。在對雙方關系的態度上,警察與律師差異較大,且缺少一個有效的溝通渠道。

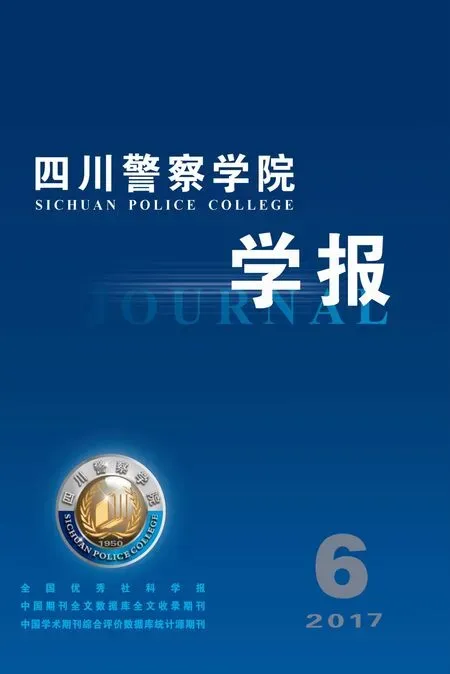

(一)律師權利得到基本保障,但救濟途徑有待完善

2012年《刑事訴訟法》第33條和47條,分別對律師在偵查階段的法律地位和權利救濟做出了規定。律師在偵查階段就能成為辯護人,并享有申訴控告權。在問及警察“偵查階段辯護律師執業權利的保障情況”時,認為“得到有效保障”的只有1人,占0.6%,認為“基本能得到保障”的有92人,占53.8%,認為“基本得不到保障”的有68人,占39.8%,認為“完全得不到保障”的有10人,占5.8%。在問及律師“偵查階段辯護律師執業權利的保障情況”時,認為“得到有效保障”的有4人,占3.1%,認為“基本能得到保障”的有94人,占72.1%,認為“基本得不到保障”的有29人,占22.5%,認為“完全得不到保障”的有3人,占2.3%。(見圖1)

圖1 律師執業權利保障情況(警察=171,律師=130)

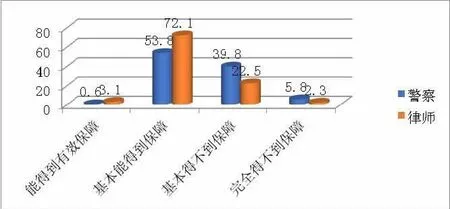

在問及警察“辯護律師向辦案機關或上一級公安機關投訴,其執業權利未依法得到保障,能否得到有效解決”時,認為“完全能”的有83人,占48.5%,認為“基本能”的有63人,占36.8%,認為“偶爾能”的有18人,占10.5%,認為“基本不能”的有6人,占3.5%,認為“完全不能”的有1人,占0.6%。在問及律師“偵查階段您的執業權利受到侵犯,向辦案機關或上一級公安機關投訴,能否得到有效救濟”時,對此未做答的律師有4人,剩余126人中,認為“完全能”的有3人,占2.4%,認為“基本能”的有50人,占39.7%,認為“偶爾能”的有46人,占36.5%,認為“基本不能”的有21人,占16.7%,認為“完全不能”的有6人,占4.8%。 (見圖2)

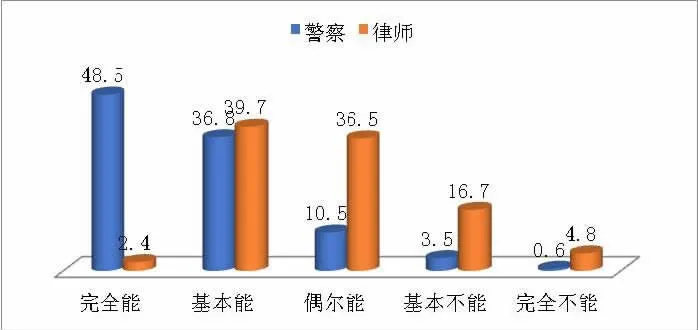

在問及警察“辯護律師以執業權利受到侵犯為由向檢察院申訴控告,檢察院通知公安機關予以糾正,公安機關會作何處理”時,有149人選擇“積極糾正”,占87.1%,有12人選擇“消極應對”,占7%,選擇“置之不理”的有2人,占1.2%,選擇“其他”應對方式的有8人,占4.7%。在問及律師“您的執業權利受到侵犯向檢察院申訴控告,檢察院通知公安機關予以糾正,公安機關會作何處理”時,有40人選擇“積極糾正”,占30.4%,有63人選擇“消極應對”,占48.8%,選擇“置之不理”的有3人,占2.4%,選擇“其他”的有24人,占18.4%。 (見圖3)

圖2 執業權受侵犯時的救濟(警察=171,律師=126)

圖3 檢察院通知糾正時公安機關的態度(警察=171,律師=130)

(二)警律關系有所緩和,但警察對律師的抵觸情緒依然存在

根據2012年《刑事訴訟法》的規定,被告在偵查階段就可以委托律師作為辯護人,辯護律師在偵查階段可以代理申斥控告,可以申請變更強制措施,可以向偵查人員了解基本案情并提出意見。可以說,偵查階段警察與律師之間的互動會越發頻繁。經過對調研數據的分析,警察雖然在逐漸適應律師的介入,但是對律師的抵觸情緒卻依然存在。

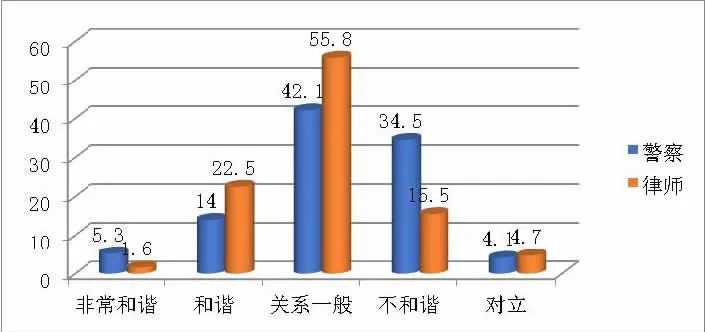

在問及警察“偵查階段警察與律師的關系如何”時,有9人認為“非常和諧”,占5.3%,有24人認為“和諧”,占14%,有72人認為“關系一般”,占42.1%,有59人認為“不和諧”,占34.5%,有7人認為“對立”,占4.1%。在問及律師“偵查階段警察與律師的關系如何”時,有1人未回答此問題,剩余129人中,有2人認為“非常和諧”,占1.6%,有29人認為“和諧”,占22.5%,有72人認為“關系一般”,占55.8%,有20人認為“不和諧”,占15.5%,有6人認為“對立”,占4.7%。 (見圖4)

圖4 對警律關系的認識(單位:百分比)(警察=171,律師=129)

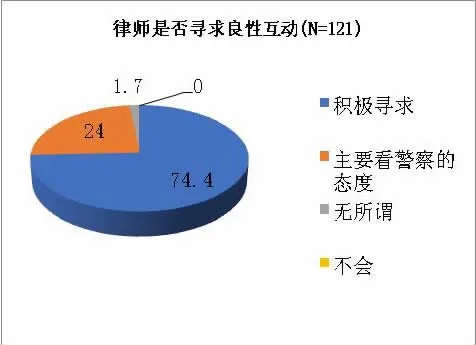

對警律關系的認識上,律師與警察觀點基本一致。但是在“是否會在辦案過程中主動尋求與對方形成良性互動的職業關系”這一問題上,警察與律師的態度卻大相徑庭。在針對警察的問卷中,有4人未回答這一問題,剩余167人中,選擇“積極尋求”的有40人,占24%,選擇“主要看律師態度”的有36人,占21.6%,選擇“無所謂”的有76人,占45.5%,選擇“不會”的有2人,占1.2%。 (見圖5)在針對律師的問卷中,有9人未回答,剩余121人中,選擇“積極尋求”的有90人,占74.4%,選擇“主要看警察態度”的有29人,占24%,選擇“無所謂”的有2人,占1.7%,選擇“不會”的沒有。 (見圖6)

圖5 警察是否尋求良性互動關系(N=167)

圖6 律師是否尋求良性互動關系(N=121)

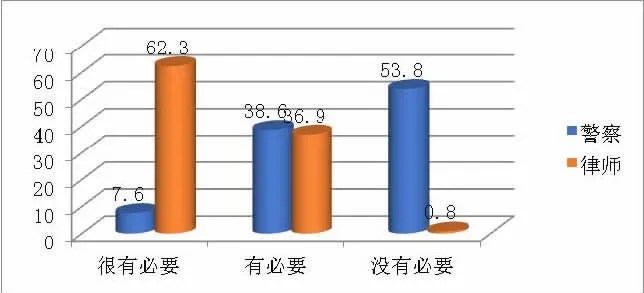

通過調研發現,警察對律師行使辯護權存在抵觸情緒。在問及警察“偵查階段律師行使辯護權是否有必要”時,有92人認為沒有必要,占53.8有66人認為有必要,占38.6%,有13人認為很有必要,占7.6%。而律師針對“偵查階段律師行使辯護權是否有必要”這一問題,有81人認為很有必要,占62.3%,有48人認為有必要,占36.9%,只有1人認為沒有必要,占0.8%。(見圖7)

圖7 行使辯護權的必要性(警察=171,律師=130)

(三)警律交流存在障礙,缺少有效溝通渠道

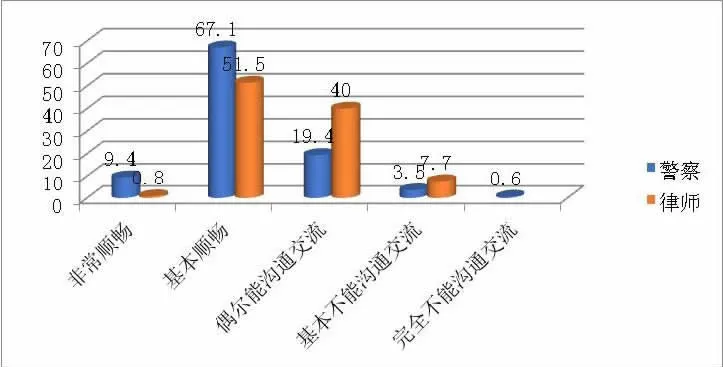

警律關系實現良性互動的前提,必然是警律交流機制的暢通。在調研中,當問及“警律之間的溝通交流情況”時,警察有1人未回答此問題,剩余170人,有16人選擇“非常順暢”,占9.4%,有114人選擇“基本順暢”,占67.1%,有33人選擇“偶爾通過溝通交流”,占19.4%,有6人選擇“基本不能溝通交流”,占3.5%,有1人選擇“完全不能溝通交流”,占0.6%。律師有1人選擇選擇“非常順暢”,占0.8%,有67人選擇“基本順暢”,占51.5%,有52人選擇“偶爾通過溝通交流”,占40%,有10人選擇“基本不能溝通交流”,占7.7%,無人選擇“完全不能溝通交流”。(見圖8)

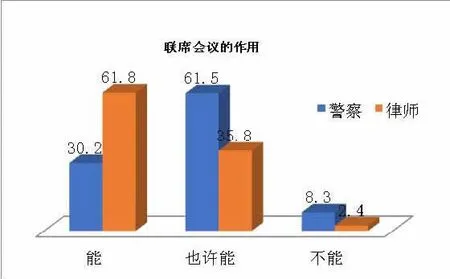

在問及“聯席會議制度對構建良性互動的警律關系能否起到積極作用”時,警察有52人選擇“能”,占30.2%,有105人選擇“也許能”,占61.5%,有14人選擇“不能”,占8.3%。 律師有80人選擇“能”,占61.8%,有47人選擇“也許能”,占35.8%,有3人選擇“不能”,占2.4%。 (見圖9)

圖8 警律之間的溝通交流情況(警察=170,律師=130)

圖9 聯席會議的作用(警察=171,律師=130)

三、影響警律良性互動的因素

通過對調研數據的分析,課題組發現雖然保障律師辯護權的行使已經成為法學界與實務界的一種共識,但在司法實踐中,辦案民警依然沒有掙脫傳統“偵查中心主義”思維的束縛,認為律師是“收錢辦事”,會嚴重阻礙案件的偵破。律師因為在行使辯護權過程中,經常遭遇困難,“老三難”還未完全解決,又面臨辯護的“新三難”,對警察辦案也多有不滿。本次調研,在調查問卷中專門就此問題設計了一道多選和一道主觀題。(如表1和表2)

表1 影響警律關系的因素(律師)

表2 影響警律關系的因素(警察)

總結起來,影響警律良性互動的因素主要有以下幾個方面:

(一)法治理念水平不高

在影響警律關系的因素這一問題上,律師有106人、警察有31人選擇了“警察未將律師視為法律職業共同體成員,對律師存在職業偏見”,律師有61人、警察有20人選擇了“公安機關現行考核機制以懲罰犯罪為導向,辦案人員普遍具有懲罰的沖動”,律師有81人、警察有63人選擇了“警察在思想上輕視甚至無視偵查階段辯護權行使的作用”。在改革以前,由于我國刑事訴訟長期秉持“偵查中心主義”的價值取向,“強調打擊犯罪、輕視權利保障”,警察辦案處于一種對外封閉的狀態。而2012年《刑事訴訟法》卻打破了這一現狀,將辯護律師介入訴訟的時間提早到了偵查階段。習慣“秘密辦案”的民警要面臨來自律師的監督,很多警察難以轉換辦案思維,對律師有抵觸情緒,甚至“敵對”情緒,將律師排除在法律共同體之外,認為律師是“拿錢辦事”,無法理解律師在維護社會公平正義、預防違法偵查行為當中的作用。再者,我國公安機關長期以“破案率”作為內部考核機制,近些年雖然在逐步取消,但其根基并未完全移除。這一點,從近兩年公安機關出現“打擊人頭數”這樣的考核項目就可以看出。這種以“懲罰犯罪”為導向的評價機制,使得辦案民警缺少對“辯護權”的關注,法治理念、人權理念不高。

同時,有相當一部分民警對于“辯護”的認識依然停留在“實體辯護”的傳統辯護觀。傳統上的辯護無論是自行辯護還是辯護人辯護,主要是在審判階段圍繞被告是否構成犯罪、應否承擔刑事責任以及如何承擔刑事責任展開的[1]。基于這樣的“實體辯護”理論,我國1979年《刑事訴訟法》規定審判階段才能委托辯護人,1996年《刑事訴訟法》雖然規定律師在偵查階段可以提供法律幫助,但是并沒有承認其辯護人的地位。直到2012年《刑事訴訟法》,才第一次明確了偵查階段律師的辯護人地位——自第一次訊問或采取強制措施之日起犯罪嫌疑人可以委托律師作為其辯護人。雖然法律制度有了大的突破,但是許多民警的理念水平依然停留在以前,認為偵查階段并沒有實際追究犯罪嫌疑人的刑事責任,而且這一階段是收集證據的關鍵,律師會妨礙偵查人員的調查取證,不應該在偵查階段做為辯護人介入。這種落后的法律理念阻礙了警察與律師的良性互動。

(二)法律落實不力

在調研中,律師有88人、警察有12人選擇了“律師在偵查階段的執業權利未得到有力保障”,律師有65人、警察有10人選擇了“律師執業權利受到侵犯時未能得到有效的救濟”。2012年《刑事訴訟法》規定了辯護人的申訴、控告權,但因為缺少實質的處罰后果,公安機關對檢察院的糾正違法通知,落實情況不一,這一點通過圖3就可以看出。

雖然2012年《刑事訴訟法》明確了律師憑三證即可會見當事人,但是調研過程中通過與警察與律師的座談,我們發現在個別地方還是存在警察以各種理由妨礙律師“會見權”的情況。對于律師在普通刑事案件中憑三證即可會見其當事人的規定,有70%的民警認為辯護律師在偵查階段會見犯罪嫌疑人對偵查工作有一定影響,還有部分民警認為影響非常巨大。有律師表示在執業過程中曾經遭遇民警在三類法定案件之外“限制律師會見”的情形,甚至有部分民警任意擴大“三類案件”的范圍,將不屬于法定限制會見情形的案件納入其中。

“法律的生命在于實施”,法律規定的律師權利如果不能得到有效落實,警律的良性互動也終將難以實現。同時,《刑事訴訟法》還規定了律師應遵守的義務,但是因為目前許多律師素質良莠不齊,在執業過程中,也的確存在違法違規行為,比如違規收取費用、同時代理兩被告、與偵查人員不正當交往等。律師自身的違法行為,也會加深與民警的芥蒂,影響雙方的良性互動。

(三)制度缺失

調查問卷數據統計結果顯示,有97名律師律師、65名警察都認為“警察與律師之間缺乏有效的溝通交流機制,二者互不信任”。雖然2012年《刑事訴訟法》第36條,增加了辯護律師向偵查機關了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有關情況和提出意見的權利,同時還規定偵查終結前,偵查機關應當聽取辯護律師的意見,但事實上偵查機關幾乎不會對律師的辯護意見作出回應。面對這樣的現狀,辯護律師也少有在偵查階段提出意見的。經過調研發現,C市某分局兩年不超過10件,L市某分局從2011年至2014年9月共10件,即使在偵查終結前,律師向辦案民警提出書面意見的,34%的律師和15%的警察表示“看看就算了”,而8.5%的律師和2.9%的警察表示“不予理會”。究其原因,還是在于警察對于律師的不信任,而這種不信任又是由于雙方缺少溝通。

其實作為法律共同體,雙方的交流溝通不應該僅限于偵查階段,而應該有一個長期穩定的交流機制,雙方可以共同就某一法律問題進行探討,甚至還可以開展法律合作。比如南安市有21個基層派出所與47家律師事務所建立了“警律聯調”工作機制,通過整合基層律師事務所力量,建立起專職法制員和律師調解聯絡員隊伍,高效的化解基層群眾糾紛[2]。且在調研中,有91.7%的民警、97.6%的律師都認為聯席會議制度對構建良性互動的警律關系能起到積極作用。但通過調研,我們也發現不管是“警律聯調”的工作機制,還是民警與律師的聯席會議制度,都僅僅是作為個別地區的嘗試,并沒有被普遍廣泛的采用,甚至有許多民警和律師表示從未參與過。可見,警察與律師之間連一個制度化的長效交流機制都沒有,又何談雙方的良性互動?

四、構建新型警律關系的途徑

(一)提高雙方的法律素養,切實保障法律的落實

法律對警察的偵查權和律師的辯護權都有明確規定,但現實卻經常出現警察違法偵查,律師違法執業的情況。例如常有律師暗箱操作,自己作為隱藏的辯護人,在同案件中同時接受兩名被告的委托。再如個別警察依然會對律師的“會見權”設置障礙。這都是源于違法人員的法律素養不高,所以應當引入適當的考核與培訓機制,促使雙方不斷學習,提高自身法律修養。比如可以要求執法警察都應當取得法律職業資格證書并參加定期培訓,司法局應當組織律師參加定期的業務培訓等。以期通過這些手段能促使警察和律師在偵查階段,依法正確地行使職業權利,形成對立統一、相輔相成、相互尊重、相互信任、相互監督、理性交流的合作關系。

(二)利用信息技術平臺,促進警律交流互動

警察之間的良性互動,必須是建立在法律得到落實、律師權利得到保障的基礎上。但律師執業過程中依然面臨“老三難”和“新三難”問題,警察常常歪曲理解法律規定,侵犯律師的合法權益。當律師向檢察院申訴控告,警察對檢察院發出的糾正違法通知書卻常常執行不力。究其原因,還是在于對警察的監督力度都不夠。近些年來,由于科技的進步,公安機關的信息化建設也取得了長足的進步,可以通過信息技術平臺來保障律師的權利行使。比如深圳許多法院就已經實現了“網絡辦案”,辯護律師可以通過網絡查閱案件材料、通過網上立案等方式行使辯護權,這一模式可以為公安機關處理律師關系所借鑒。公安機關可以在辦案過程中,利用網絡技術,建立網上辦案平臺,律師可通過該平臺查看案件辦理進度和當事人關押情況,并就其代理的案件向辦案民警提出意見[3]。這樣的交流平臺可以節約司法資源,由于全程網上流轉,又可以實現對警察辦案的有效監督,方便律師行使權利,實現與辦案民警的有效溝通。

(三)確立長效交流機制,建立法律職業共同體

法律職業的同質性表現出來的共同體即為法律職業共同體[4]。在西方法治國家,警察、律師、法官、檢察官都同屬于法律職業共同體的范疇,他們有共同的價值追求、共同的法治理念、共同的思維方式[5]。在我國,由于法治理念的相對薄弱、權利分配的不平衡,公安機關多年受“偵查中心主義”、“重打擊,輕保障”思維的影響,加之律師的市場化改革,律師不再屬于體制內,警察卻是代表國家行使執法權的國家法律工作者,在很多警察的心中認為自己從事的工作才是神圣的,而律師只是純粹追求高額案件代理費的“商人”。警察對律師的偏見是普遍存在的,在回答調查問卷最后一道主觀題時,就有很多民警指出“雙方工作性質不同,警察主要從事維護社會治安、打擊犯罪的工作,律師是為犯罪嫌疑人工作,雙方必然是有矛盾的,互相都難以信任對方,沒有必要互動,律師也最好不要在偵查階段介入”,并且認為律師“經常妨礙辦案,職業素質不高,應當加強對律師的監督和約束”,而很多律師也指出“很多警察法律素養不高,對律師存在‘敵對’情緒,不尊重律師的工作”。從警察的角度來看,是不認同律師的職業共同體地位的,也就極大的阻礙了警律之間的良性互動。而從本質上講,警察與律師都是促進法律正確實施、捍衛法律公平正義的法律工作者。尤其黨的十八屆四中全會第一次提出了“法治工作隊伍”的概念,律師也是法治工作隊伍的一員,要打破職業界限,促進交流和了解。只有通過召開業務交流研討會、座談會、聯席會議、交互培訓等形式建立起真正的法律共同體,破除警察對律師的偏見,使得警察愿意與律師交流,才能真正實現警律之間接良性互動。

[1]陳衛東.刑事訴訟法[M].北京:高等教育出版社,2017.

[2]陳國興.警律聯合調解機制實現三方共贏[N].人民公安報,2015-01-07(006).

[3]]翟悅,趙微.公安機關偵查程序中的律師權利保障——以新《刑事訴訟法》及司法解釋為背景[J].東南學術,2014,(5).

[4]韓旭.新《刑事訴訟法》實施以來律師辯護難問題實證研究——以S省為例的分析[J].法學論壇,2015,(5).

[5]程 滔.辯護律師的訴訟權利研究[M].北京:中國人民公安大學出版社,1998:138.