太極毛筆(一)

馬建超 祝萬順

[編者按]“極毛筆”將太極拳動作與書法巧妙結合,融會貫通了太極拳與書法兩種理論體系,是一種以中國傳統哲學為理論基礎。以太極拳為動作原型,以毛筆為手持器械,以套路為表現形式的全新的民族傳統體育項目。

太極毛筆套路將太極手法的“棚、捋、擠、按、采、捌、肘、靠”自然地附于書法形式之上,同時體現書法的“橫、豎、撇、捺、點、提、豎鉤、橫折”等運筆方式,將太極技法的運動規律很好地與毛筆書寫文字時的運動規律相結合。太極拳和毛筆同是我們中華民族智慧的結晶,是悠久的歷史和深厚的傳統文化積淀的產物。我們學習太極毛筆。可以從中領悟中國傳統哲學的奧秘。從中體味中國傳統文化的博大精深。學習太極毛筆,不僅練身,而且還能從動作中領略到太極和書法的文化意蘊。對繼承和弘揚中國優秀的民族傳統文化有著深遠的意義。

“太極毛筆”套路由世界太極拳冠軍馬建超先生創編并演練,其拳架動作俊逸輕靈,演練清晰,動作表達準確,有助于各層次學習者學習。

一、毛筆諸部位的名稱

一把完整的毛筆由筆頂、筆身、筆斗和筆頭四個部分組成,筆頂包括掛繩和筆冠,筆身包括筆桿,筆頭包括筆端。(圖1)

二、太極毛筆的基本形態

(一)靜形

1.手形

(1)掌形:五指自然伸展、舒松,掌心微向前撐或向內凹涵空,意向吸引或按壓。(圖2)

(2)執握筆法

①持筆:右手虎口貼于筆斗,大拇指、食指和中指分別緊捏于筆斗前半部分,掌心為空,無名指與小指位于筆斗后半部分,緊貼于筆斗,運動時五指相互協調用力。(圖3)

②握筆:拇指為一側,其余四指為另一側,握攏筆斗,虎口靠近筆管。(圖4)

③掛筆:毛筆筆頂最上方掛繩,掛于右手中指第三關節處。(圖5)

2.步形

(1)弓步:兩腳前后分開,前腿屈,小腿與地面垂直,大腿與地面平行;后腿舒展蹬地,不可繃直。(圖6)

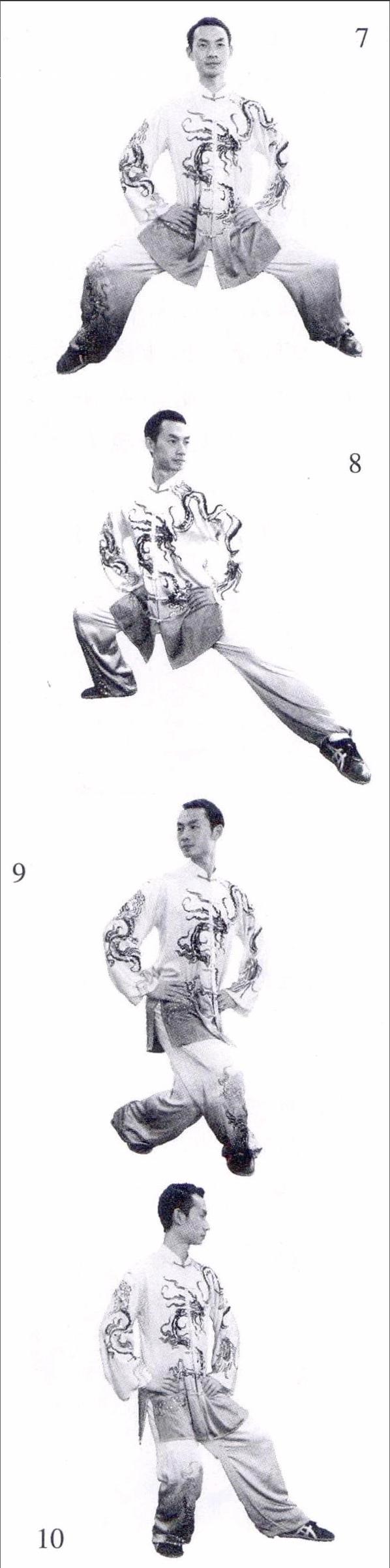

(2)馬步:兩腿平行開立,兩腳間距略寬于肩,腳尖朝前,膝蓋外撐,大腿保持水平。(圖7)

(3)半馬步:前腿稍屈,腳尖微內扣;后腿下蹲,大腿略高于水平,腳尖外展;兩腳距離同馬步,重心略偏于后腿。(圖8)

(4)歇步:兩腿交叉,屈膝半蹲,前腳尖外展,全腳掌著地;后腿膝部貼于前腿外側,腳跟離地,臀部接近腳跟。(圖9)

(5)坐步:松腰、斂臀、落胯,重心偏于后腳。(圖10)

3.身形

(1)立身掛筆:自然站立,身體中正安舒,支撐八面,將毛筆掛于右手中指關節處。(圖11)

(2)松身:松腰斂臀,命門后突。化勁時用此身形。(圖12)

(二)動形

1.步法

(1)上步:后腳向前一步或前腳向前半步,虛實分明。(圖13)

(2)撤步:前腳或后腳退半步。(圖14)

(3)行步:腿微屈,兩腳連續上步或撤步,步幅均勻,重心平穩。(圖1 5)

(4)跟步:后腳向前跟進半步,前腿半蹲腳掌著地支撐,后腳掌虛點地。(圖1 6)

2.身法

行筆:動作以腰為軸,帶動上下,周身相隨,節節貫穿。(圖17-19)

身法要求:端正自然,中正安舒,不偏不倚,舒展大方,旋轉松活。

三、太極毛筆基本技法

(一)對人體靜形技法的要求

太極毛筆將太極拳的運動方法與毛筆的基本技法合二為一。對人體靜態技法而言,除了頭部中正、下頜內收、松肩、垂肘、塌腕、松腰、斂臀、松胯等習練太極拳的一般要求外,還可以歸納出太極毛筆特有的立身平正、架式工整、力達筆尖、手穩筆松等要求。

(1)立身平正:平,水平;正,正對前方。從外觀上看,頂平、肩平、胯平、腳平,面向正前方。

(2)架式工整:周身都用平正之勁,形成四肢平正,顯得架式非常工整,如同中國書法中的楷書字體。

(3)力達筆尖:在靜態定式時,力量的運行要到達毛筆的筆鋒,形成飽滿之力。

(4)手穩臂松:執筆時手臂要松沉有力,握筆要松緊有度。此形動靜結合,隨著動作的開合,驅干要虛領頂勁、含胸拔背、松腰實腹、沉肩落胯、力達筆尖,猶如一把尖刀直刺向前,再加入太極拳中的呼吸吐納,整體動作顯得松沉有力,形態飽滿。

(二)對人體動態技法的要求

(1)筆穩以至動順:在行筆過程中,只有執筆穩定,不偏不倚,在運動過程中才會順暢,就如書寫時手要保持平穩,書寫過程才會如行云流水一氣呵成。

(2)松柔以至沉穩:在太極毛筆的運動過程中,各個關節松柔,步伐穩健。只有松氣下沉,在行筆時才會顯得筆法松沉有力,虛實分明。

(3)靈活以至圓潤:在練習太極毛筆過程中,身法、手法要輕靈、靈活,掌握毛筆運動的規律,形成穩定的運動節奏。

(4)連貫以至相連:毛筆運動和太極拳運動是一樣的,要求連綿不斷、節節貫穿,達到勁力流暢、輕靈圓活,每個動作與下一個動作聯系緊密,如草書般靈活連貫。

(三)對整體運動技法的要求

(1)行筆沉穩松靜、均勻緩慢。放松、緩慢是太極項目訓練內勁的基本條件。太極毛筆的內勁具有平穩的特點,因而它要求在松靜、平穩、勻緩之中,表現出毛筆的沉穩、靈活、完整的力量。從外形上看,毛筆在運動過程中節奏穩定,移動幅度不大,但它講究細節,行筆力量飽滿,平穩運動。

(2)柔中帶剛,行筆順暢。柔中帶剛是太極拳的特點之一,太極毛筆也是一樣,在運動過程中要有快慢節奏的變化,出筆迅速有力,要筆筆連貫,力量連綿不絕,在練習中如在紙上書寫、繪畫,達到出筆有字、腦中有畫。

(3)內外相合,以氣行筆。練習太極毛筆要內外相合,內化于心,外化于形,以內在促進外在,達到內外一致。以氣行筆則是用人體的呼吸之氣,催動著肢體進行運動,把身體內的氣力表現于外,用意識去控制身體、指導動作,讓意識、呼吸、動作、力量、生理與生化反應等高度統一,達到真正的天人合一。

(4)方圓相生,上下相隨。在追求毛筆與人身心融合的同時,還要追求整體的勁力完整,要做到收發自如。在習練太極毛筆時,在力量控制上,要完成方勁與圓勁的統一。方勁指的是進攻發勁的力量,圓勁則指的是防守運化的力量。兩種勁力相互轉化、相互為用,形成太極毛筆剛柔并濟的特點。

(四)對攻防技法的要求

(1)蓄勁化力,出筆如劍。太極毛筆的實戰技術,主要用法有穿、點、挑、刺、戳等。應用太極拳實戰技巧中的借力打力,尤其是化勁,把對方的力量通過毛筆或肢體格擋化力,再把自身力量聚集于筆桿,快速發于筆尖,用筆尖給對方以還擊,猶如劍法中的刺劍。

(2)虛實纏繞,勢如破竹。太極拳講究虛實分明,太極毛筆也是一樣,虛實分明,虛中帶實,實中帶虛,虛虛實實,讓對手難以摸透,避實就虛,趁其不備給予當頭一擊。

(3)以筆發力,出桿穿喉。以筆發力是運用毛筆作為自身力量的承載體,將自身力量匯集于一點,結合太極拳中的寸勁,以短以快的特點將力量打出,達到出桿封喉。

(4)撥桿見影,退步撩擊。在太極毛筆實戰中,利用毛筆的筆桿去撥擋對方的進攻,給自身足夠的防守空間,敵進我退,以柔克剛,在防守的同時充分利用毛筆的慣性,等待時機蓄勁上撩,給對方造成重重一擊。此法在實際運用過程中,主要擊打點為對方襠部,會產生強大的殺傷力,所以應點到為止,避免給對方造成較大的身體傷害。

(5)筆走中鋒,橫掃千軍。太極毛筆強調筆走中線,以人體的中線為軸,守中、護中,不偏不倚,在守中的同時去進攻對方。掃是太極毛筆實戰技擊中的一大特點,如漢字中的橫,根據對方部位的不同,可分為上段平掃攻擊頭部,中段平掃攻擊上身,下盤平掃攻擊下身。平掃角度的不同,會迫使對方進行一定的防守,如下盤平掃就可能迫使對方跳起。

四、太極毛筆的運動特點

(一)體松心靜

體松心靜是太極毛筆的運動特點之一。“體松”是指在練習時,身體肌肉處于一種放松狀態,使身體自然舒展,不得用僵力。“心靜”是指練習時要排除一切雜念,注意力要集中。

(二)緩慢柔和

緩慢柔和也是太極毛筆的運動特點。一套太極毛筆中字式動作,按正常速度需要在一到兩分鐘之間完成,緩慢還需連貫,即動作連綿不斷,而柔的前提是要放松,在此基礎上兩臂的姿勢及運動路線都得保持弧形。

(三)動作、呼吸和意念相配合

初學時要保持自然呼吸,練習到一定程度時須將呼吸、意念相配合。太極毛筆的呼吸一般都是與動作相配合的,即起吸、落呼,開吸、合呼。如起勢、收勢動作,兩臂向上抬起時吸氣,下落時呼氣。兩手張開時吸氣,合時呼氣。另一種呼吸方式為,凡是一個動作完成時為呼氣,過渡動作為吸氣;還可以理解為向外進攻的動作為呼氣,進攻前的動作為吸氣。無論哪一種呼吸方式都應力求自然。

動作與意念配合,就是練習時要排除一切雜念,把注意力集中到動作上,以意識引導動作,以動作體現書法,做到“意領身隨”,將身軀比喻為畫筆,將氣息比喻為墨水,以象天人合一。

五、太極毛筆在練習過程的要求

太極毛筆身形整體上要求中正自然,舒暢合度,尖節對應。太極毛筆對身形整體要求表現為左右對稱,上下對拉,前后對撐,從頭到腳體現出中正不偏、自然舒暢的良好體態。對身體各部位在空間關系上要求三尖相對,三節相合。三尖相對為鼻尖、手尖、腳尖相對,三節相合為肩與胯、肘與膝、手與足相合,其極具科學性。在研究太極毛筆身形要求的過程中,有一點引起了我們的注意,太極毛筆是在太極拳的基礎上延伸開的,太極拳在創造之初自然科學尚不發達,可人們為何創出了如此合乎現代科學的身形要求呢?這不能不追溯到傳統文化思想對拳術的影響,也就是我們所講的太極拳創編的理論基礎。故太極拳術和太極毛筆不僅是肢體運動,而且有深刻的文化內涵,這種文化性滲透在拳術整體中,僅就身形中孕育的哲學內涵至少有:

其一,“自然”思想。綜觀全部的身形要求,無一不要求“自然而然”,不可用拙力,這正是“人法地,地法天,天法道,道法自然”的思想,這一思想要求人們“返樸歸真”,崇尚自然,要求“天人合一”,不是征服自然,而是與之相合。在拳中則表現為每一動作要求都要自然,不妄使拙力,達到“自然而然”。

其二,“中庸”思想。勾勒太極拳的基本身形,不難發現其造型的“中”狀態,從頭的不偏不倚到脊背對正,即使在身體仰俯中也同樣要求“尾間中正”,求勁的中正。“中”是一個哲學概念,《中庸》把“中”作為一種處世方法,“不偏之謂中,中者,天下之達道”,這“中”的含義引申到拳術中,成為拳術中的重要身形要求。

其三,“陰陽”思想。陰陽原本是哲學概念,《周易·系辭》上講:“一陰一陽謂之道,陰陽互用,天道所藏,陰不離陽,陽不離陰。”太極拳的身形要求充滿了陰陽思想,部位之間的要求均體現著陰陽思想,即互相依存,互相制約,互為對立。有對后背的拔,就有對前胸的含;有對上頭的領,就有對下肩的沉,正因有了胯的開,才有了檔的圓。這一切都反映著一種傳統的陰陽思想。

(未完待續)

(編輯/張震)