長江流域灌溉效率指標分析

李亞龍,范琳琳,王建鵬,羅文兵

(1長江科學院 農業水利研究所,武漢 430010;2長江勘測規劃設計研究有限責任公司,武漢 430013)

0 前 言

長江流域是我國重要的糧、棉、油生產基地,承擔全國新增糧食產能任務56億kg,占全國新增產能的11.2%,發展灌溉對保障糧食安全和穩定農業生產有至關重要的意義。流域內農業灌溉用水占用水總量的50%以上[1,2],隨著流域經濟社會不斷發展,用水量不斷增加,各行業擠占農業用水現象日益突出,保障糧食安全就是要在農業用水總量不增加甚至會減少的情況下增加灌溉面積、提高灌溉保證率[3-6]。由于長江流域地域廣闊,上、中、下游地形地貌差異顯著,水土資源分布和匹配不均衡,區域間差異顯著,灌溉用水特征和效率空間變異較大[7,8];同時由于氣候變化等原因,流域內季節性干旱和洪澇災害頻發,給農業生產造成了巨大損失。如何從流域角度分析不同區域水土資源匹配特性,并針對性地提出灌溉發展策略,是提高農業水資源利用效率、推動農業供給側結構改革的重要課題[9-12],因此本文依據第一次全國水利普查有關灌區普查成果,從流域尺度對灌溉效率相關指標進行了初步分析和探討。

1 長江流域的灌區及灌溉特征

長江流域是我國重要的糧棉基地,對保障我國糧食安全和農村經濟發展有著極其重要的作用。了解長江流域灌區基本情況并分析灌溉指標空間特征,對指導節水灌溉技術在長江流域的推廣應用有重要的現實意義。

1.1 灌區灌溉指標的空間特征分析

1.1.1 長江流域灌區空間分布特征

針對在長江流域范圍內有灌區數據統計的14個省(市、自治區),以大型灌區(2 萬hm2)、重點中型灌區(0.33~2 萬hm2)和一般中型灌區(0.067~0.33 萬hm2)為研究對象,選擇灌區數量、設計灌溉面積、有效灌溉面積及灌溉水利用系數等為灌溉效率指標,并進行統計分析。

流域內14個省(市、區)共有灌區1 897個。其中,2 萬hm2以上規模的灌區104個,0.33~2 萬hm2規模的重點中型灌區426個,0.067~0.33 萬hm2規模的一般中型灌區1 367個。灌區數量較多的是四川、湖北、湖南、江西,灌區總數均超過300個;其次是重慶、貴州,灌區總數量為100個。

1.1.2 不同規模灌區的設計灌溉面積

流域內14個省(市、區)灌區設計灌溉面積共733.03 萬hm2。其中,2 萬hm2以上規模的灌區設計灌溉面積391.44 萬hm2,占總面積的53.4%;0.33~2 萬hm2規模的灌區設計灌溉面積208.70 萬hm2,占總面積的28.47%;0.067~0.33 萬hm2規模的灌區設計灌溉面積132.89 萬hm2,占總面積的18.13%。

長江流域各省(市、區)設計灌溉面積的空間分布規律與灌區數量相似。湖北、四川、湖南、江西4省設計灌溉面積均超過100 萬hm2,其中湖北省為284.66 萬hm2。其次為安徽、江蘇、云南、貴州省,面積均超過26.67 萬hm2。

各省(市、自治區)不同規模灌區的設計灌溉面積所占比例差異較大。如四川省、湖北省、重慶市、河南省以2 萬hm2以上大型灌區為主,大型灌區設計灌溉面積占總面積的比例均超過50%。貴州省、云南省同樣以大型灌區為主,但比例未超過總面積的50%,且0.067~0.33 萬hm2一般中型灌區的比例大于0.33~2 萬hm2中型灌區。湖南省三種類型灌區設計灌溉面積所占比例基本相同。長江流域中下游的江西省、江蘇省0.33~2 萬hm2中型灌區所占比例最大,接近50%,大型及小型灌區所占比例相當。

1.1.3 不同規模灌區的有效灌溉面積

根據統計,流域內14個省(市、區)灌區有效灌溉面積共556.86萬畝,占全流域灌區設計灌溉面積的76%。其中,2 萬hm2以上大型的灌區有效灌溉面積278.89 萬hm2,占設計灌溉面積的71.25%,占流域總有效灌溉面積的50.1%;0.33~2 萬hm2中型灌區的有效灌溉面積170.93 萬hm2,占設計灌溉面積的81.9%,占流域總有效灌溉面積的30.7%;0.067~0.33 萬hm2小型灌區的有效灌溉面積107.04 萬hm2,占設計灌溉面積的80.55%,占流域總有效灌溉面積的19.2%。

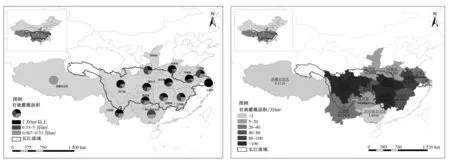

有效灌溉面積及不同規模灌區所占比例的空間分布規律分別如圖1所示。從圖1可以看出,有效灌溉面積較大的地區仍為湖北省、四川省、湖南省、安徽省及江西省,均超過66.67 萬hm2。從空間分布特征來看,有效灌溉面積較大的省份主要集中在長江中下游地區。

圖1 有效灌溉面積空間分布及不同規模灌區有效灌溉面積比例圖

各省(市、自治區)不同規模灌區的有效灌溉面積所占比例,與設計灌溉面積所占比例的空間分布特征相似。

1.2 灌區灌溉指標的尺度效應分析

1.2.1 大型灌區

除湖北省、四川省、湖南省、安徽省外,其余省份大型灌區的設計灌溉面積及有效灌溉面積均小于33.33 萬hm2,空間差異不大(如圖2所示)。面積最大的為湖北省,其設計灌溉面積為168.01 萬hm2,有效灌溉面積為113.31 萬hm2,但有效灌溉面積占設計灌溉面積的比例較小,為67.4%。各省的灌溉水利用系數相差不大,除陜西省、貴州省外,其他大部分省份的灌溉水利用系數都集中在0.4~0.5之間。

1.2.2 重點中型灌區

重點中型灌區灌溉面積及灌溉水利用系數的空間分布與大型灌區有一定的差異(如圖3所示)。湖北省是設計灌溉面積及有效灌溉面積最大的省份,兩個指標均大于53.33 萬hm2;其次是湖南省與江西省,兩個指標均大于26.67 萬hm2;而四川省中型灌區的灌溉面積有所減少,其有效灌溉面積僅19.23 萬hm2。從空間上來看,長江中下游省份的中型灌區灌溉面積較大。除廣西自治區、重慶市外,其他省份的灌溉水利用系數均大于0.4,其中江蘇省、湖北省、湖南省、陜西省的灌溉水利用系數均大于0.5。

圖2 2 萬hm2以上大型灌區各指標空間分布圖

圖3 0.33~2 萬hm2中型灌區各指標空間分布圖

1.2.3 一般中型灌區

一般中型灌區灌溉面積及灌溉水利用系數的空間分布差異較大(如圖4所示)。面積最大的是湖南省,其設計灌溉面積41.46 萬hm2,有效灌溉面積32.68 萬hm2。四川省、湖南省、江西省、湖北省面積次之。灌溉水利用系數重慶市最小為0.4,湖南省灌溉水利用系數最大為0.559。

2 長江流域灌溉效率指標時空變化規律

2.1 長江流域灌溉水利用系數

(1)灌溉水利用系數空間分布特征。從圖5中可以看出,長江流域各省(市、區)的灌溉水利用系數的數值集中在0.3~0.55之間(安徽省由于缺少調查數據,顯示為0)。灌溉水利用系數最高的陜西省為0.536,最低的西藏自治區為0.355。各省的灌溉水利用系數差別不大,特別是長江流域內主要的湖北、湖南、四川、重慶、貴州、云南、江西等省(市),其灌溉水利用系數都在0.45上下波動。

圖4 0.067~0.33萬hm2小型灌區各指標空間分布圖

圖5 灌溉水利用系數空間分布圖

(2)灌溉水利用系數省際差異分析。2010年流域17個行政區的灌溉水利用系數見圖6。西藏自治區灌溉水利用系數是全國最低的,僅為0.384。上海市灌溉水利用系數均值為全國最高,達到0.708,且其大型和小型灌區的灌溉用水有效利用系數在全國也是最高。主要原因為:①上海的灌區全部為提水灌區;②崇明灌區雖然為大型灌區,但實際上是由若干個小型灌溉區域打捆組成,灌區骨干渠道均為灌排兩用,從骨干渠道提水灌溉,實際上只有斗、農兩級渠道,且兩級渠道防滲率較高;③上海小型灌區按灌溉泵站的數量劃分,一個灌區控制面積大多數為13.33~33.33 hm2(一般不超過66.67 hm2),大部分灌區只有農渠、毛渠兩級,且渠道防滲率較高;④全市節水灌溉工程面積占有效灌溉面積的比例較高。

圖6 長江流域分行政區和灌區灌溉水有效利用系數

(3)灌溉水利用系數的時間變異規律。2005年灌溉水利用系數處于0.3~0.35之間的僅有西藏,0.35~0.45之間的省市有廣西、云南、四川、貴州、江西、重慶、湖南、湖北、青海、安徽,甘肅、陜西、浙江、江蘇、河南灌溉水利用系數處于0.45~0.55之間,僅上海超過0.55,為0.599 5。截至2010年,西藏自治區灌溉水利用系數提高為0.384,全流域灌溉水利用系數均高于0.35,其中西藏、云南、廣西、四川、貴州、江西省處于0.35~0.45之間,重慶、湖南、青海、湖北、安徽、甘肅、陜西省處于0.45~0.55之間,浙江、江蘇、河南、上海灌溉水有效利用系數均高于0.55。可見,經過5年的發展,長江流域省市灌溉水有效利用系數分布逐漸由多數低于0.45向高于0.45轉變,2005年灌溉水有效利用系數高于0.45省市僅占35%,而2010年占65%。見圖7。

圖7 長江流域灌溉水有效利用系數分布情況

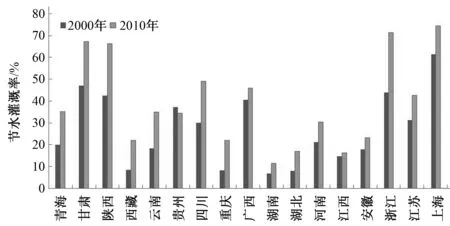

2.2 長江流域節水灌溉率空間特征

經過10年的發展,除貴州外,各地區的節水灌溉率就有顯著的增長。從圖8可見,長江流域內17個行政區節水灌溉發展水平參差不齊,上游和下游各有節水灌溉率的高峰,而中游節水灌溉率相對較低。上游甘肅、陜西節水灌溉發展較快,2010年節水灌溉率達到65%,上游地區缺水,如何利用更少的水生產更多的糧食,發展節水灌溉是保證糧食安全的首要措施。下游浙江、上海節水灌溉率也較高,這些地區經濟發展較快,發展節水農業的條件比較完善,節水灌溉率為全流域最高值,超過70%。中游地區節水灌溉發展較慢,其中湖南省節水灌溉率只有11.5%,為全流域的最低值。

圖8 長江流域17個行政區2000年及2010年節水灌溉率

2.3 長江流域灌溉水分生產率變異規律

灌溉的最終目的是生產糧食,因此單方灌溉水生產出的糧食越多,那么灌溉水的利用效率也就越高。我國2010年單方灌溉水糧食產量約為1.1 kg/m3,遠小于發達國家2.5~3 kg/m3的水平。從圖9可見,長江流域單方灌溉水糧食產量總體呈現逐年上升的趨勢,年增長約1.342%。其中,中游增長較快,且單方灌溉水糧食產量顯著高于上游、下游及長江流域平均水平。上游增長幅度緩慢,然而下游卻有逐年緩慢下降的趨勢。上海市單方灌溉水糧食產量由2002年的1.012 kg/m3下降到2010年的0.743 kg/m3;浙江省基本不變,維持在0.9 kg/m3左右;江蘇省2007年達到最高點1.312 kg/m3,2010年又下降到1.197 kg/m3;安徽省則由2002年的2.205下降到2010年的1.945 kg/m3。

圖9 1999-2011年長江流域水分生產率變化規律

3 長江流域農業供給側機構性改革對策

3.1 長江流域灌溉水產值

長江流域承擔著生產我國糧食總產量的40%,是農業發展的重要地區。然而,長江全流域人均耕地面積僅0.056 hm2,接近聯合國糧農組織確定的0.053 hm2警戒線,但長江流域糧食產量保持穩定增長。

長江流域糧食單產總體呈上升趨勢,但上升的幅度逐漸減小,增長潛力有限。其中,糧食單產呈現下游>中游>上游的趨勢。長江流域平均糧食單產與中游幾乎一致,且高于全國水平。然而,從2000-2010年,長江流域糧食單產增加537 kg/hm2,平均增長1.056%;全國糧食單產增加712 kg/hm2,平均增長1.559%;與全國增幅相比,長江流域糧食單產增幅仍顯緩慢。總體上,長江流域中游耕地面積大,是耕地整理挖潛和提高糧食單產的重點;上游耕地面積較小,但糧食單產仍有較大上升空間。

從圖10可以看出,2000-2003年,下游單方水產值最高。然而,從2003年開始,中游單方水產值增長加快,成為流域最高值;上游次之,且與長江流域平均水平相似;下游最低,2010年單方水產值為9.244 元/m3,年均增長幅度為6.38%,上游增長幅度為10.24%,中游12.17%,長江流域平均增長幅度也為9.89%。經過10年農業節水科技進步和農業生產規模的擴大,長江流域單方水產值由4.669元提高到11.992元。

圖10 長江流域2000-2010年糧食單產及單方水產值變化圖

3.2 長江流域農業節水對策

從圖11可以看出,除江西、安徽糧食種植比例有所上升之外,其他地區糧食種植比例均有一定的下降,作物種植結構做出了相應的調整。然而,農業種植結構調整的幅度并不大,10年間糧食作物種植面積下降幅度均不足5%,可見,在我國糧食安全問題突出的情勢和現狀單位面積糧食生產能力下,糧食種植比例還需要得到一定的保證,作物種植結構難以做出很大的調整。

圖11 長江流域及行政區2000年及2010年糧食種植比例

湖北省作為長江流域的糧食主產省份之一,從1992-2000年,糧食播種面積逐年下降,減少14%左右,水稻種植面積減少9%;而從2000-2010年,糧食種植面積經過波動減少不到4%,水稻種植面積減少不到1%;可見,在糧食生產的要求下,進行作物種植結構調整的潛力已經非常有限(見表1)。因此,應針對區域現有農業種植結構相對穩定的現狀,制定流域農業節水發展規劃;鑒于水稻仍然是流域內最大的耗水大戶,今后應重點開展水稻高效節水灌溉技術的研發和推廣,同時對油料、棉花、果樹等經濟附加值較高的農林作物實施精準灌溉和水肥一體化。

表1 湖北省1992-2010年作物種植結構 %

注:數據來源于湖北省歷年統計年鑒。

4 結 語

近年來,長江流域灌區節水改造提高了輸配水和灌溉管理效率,灌溉水利用系數有了明顯的提高。然而,與全國相比,長江流域灌溉水利用系數還較低,只有少數省(市、自治區)達到全國平均水平。

目前,因流域內水資源較為豐富,節水灌溉發展并不完善,且節水意識不強,諸如渠道襯砌、節水灌溉制度、低壓管道輸水、噴滴灌系統、灌溉輸配水優化策略等工程 節水技術仍未在長江流域的廣大地區得到大范圍推廣應用,大部分農民仍在沿用傳統的地面灌溉和水田淹灌方式,這表明長江流域仍存在著巨大的節水潛力與節水技術推廣遠景。

在保障糧食安全的前提下,長江流域農業種植結構調整的潛力非常有限,因此大田作物的規模化高效節水和經濟作物的精準灌溉及水肥一體化應當時今后流域農業節水的主要發展方向。

□

[1] 臺世舜. 長江流域水資源利用現狀與前景[J]. 人民長江,1998,29(2):35-37.

[2] 王政祥,郭海晉,丁志立. 長江和西南諸河近10年水資源及利用狀況分析[J]. 人民長江, 2008,39(17):85-87.

[3] 錢 萍,曹正浩. 促進長江流域灌溉發展,保障流域糧食安全[J]. 人民長江,2013,44(10):84-87.

[4] 徐成劍,談昌莉,劉 暉.長江流域水利建設對糧食安全的影響分析[J]. 水利經濟, 2002,20(5):51-56.

[5] 廖永松. 我國流域尺度上的灌溉水平衡與糧食安全保障[D]. 北京:中國農業科學院,2003.

[6] 鮑超,方創琳. 長江流域耕地-糧食-人口復合系統的動態分析及調控途徑[J]. 中國人口·資源與環境, 2007,17(2):115-120.

[7] 佟金萍,馬劍鋒,王 圣,等. 長江流域農業用水效率研究:基于超效率DEA和Tobit模型[J]. 長江流域資源與環境,2015,24(4):603-608.

[8] 池營營. 中國長江、黃河流域灌溉用水效率研究[D]. 西安:陜西師范大學,2012.

[9] 桑連海,姜兆雄,楊永德. 對長江流域農業節水的認識和思考[J]. 節水灌溉,2006,(5):60-63.

[10] 陳云明,吳普特. 長江流域發展集流灌溉農業前景分析[J]. 水土保持通報,1997,18(1):84-88.

[11] 王禹生. 長江流域發展節水灌溉的思考[J]. 人民長江,2003,34(7):10-11.

[12] 張小林,姚付啟. 長江流域高效節水灌溉的現狀、制約因素與對策建議[J]. 節水灌溉,2016,(2):101-104.