90%的醫護不知道:嗎啡為什么不能肌內注射?

近年來,嗎啡在臨床上的應用逐漸得到推廣,特別是癌痛治療領域。但由于臨床醫護人員對阿片類藥物缺乏正確的認知,如嗎啡“肌內注射”現象普遍存在,有時連醫生也不知道這是超說明書用藥,那護士能不能執行?

嗎啡肌注 護士該不該執行?

患者,女性,72 歲。因“確診惡性淋巴瘤 20 月余,頭痛 2 周余”入院。有“高血壓病”、“胃潰瘍”多年。入院后頭顱 CT 顱腦平掃未見明顯異常。因反復左側頭痛,考慮淋巴瘤侵犯。

2017-1-10 請疼痛科會診后建議:加巴噴丁膠囊 0.3 bid 口服,必要時加量;甲鈷胺片 0.5 mg tid 口服;疼痛時用嗎啡止痛。

2017-1-11 患者頭痛劇烈,醫囑予“鹽酸嗎啡注射液 10 mg 肌注 立即”。

護士在核對處方時向醫生提出:“說明書上沒有嗎啡肌內注射用法,這個醫囑不能執行。”

為什么不能肌內注射?

筆者在查閱文獻及咨詢疼痛治療領域的專家后,總結三點如下:

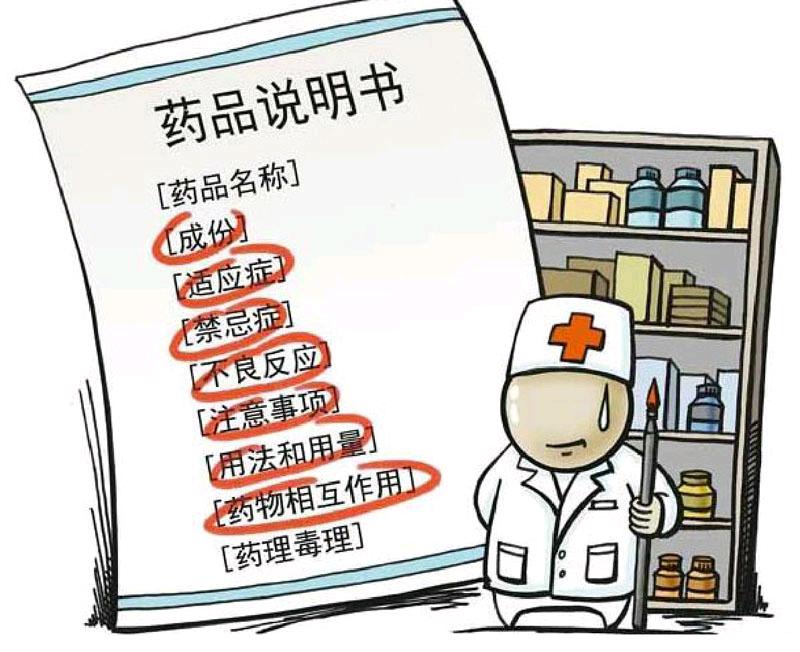

1、說明書上沒有“肌內注射”的用法

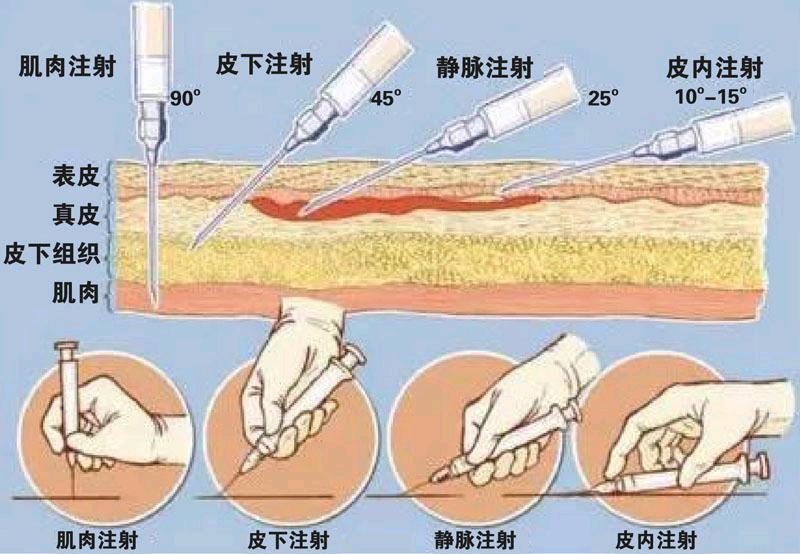

藥品說明書上關于鹽酸嗎啡注射液的給藥途徑為皮下注射、靜脈注射及手術后鎮痛注入硬膜外間隙,并沒有提到“肌內注射”。因此,如果肌內注射,則屬于超說明書用藥。說明書上關于鹽酸嗎啡注射液的用法和用量:

皮下注射,成人常用量:一次 5-15 mg,一日 10-40 mg;極量:一次 20 mg,一日 60 mg。

靜脈注射,成人鎮痛時常用量 5-10 mg:用作靜脈全麻按體重不得超過 1mg/kg,不夠時加用作用時效短的本類鎮痛藥,以免蘇醒遲延,術后發生血壓下降和長時間呼吸抑制。

手術后鎮痛注入硬膜外間隙,成人自腰脊部位注入,一次極限 5mg,胸脊部位應減為 2-3 mg。按一定的間隔可重復給藥多次。注入蛛網膜下腔,一次 0.1-0.3 mg。原則上不再重復給藥。

2、不符合WHO三階梯治療基本原則

癌痛治療有五項基本原則:口服給藥、按時給藥、按階梯給藥、劑量個體化、注意具體細節。

對于癌痛患者應以無創給藥為首選給藥途徑,即首選口服給藥。《癌癥疼痛診療規范》(2011 年版)中對于初次使用阿片類藥物止痛患者的劑量滴定原則,建議使用嗎啡即釋片進行劑量滴定。

案例中的患者目前尚能經口服途徑給藥,建議口服給藥滴定,而非通過注射途徑。

3、皮下注射更簡單、安全

要求比皮下注射更迅速發生療效時,以及注射刺激性較強或藥量較大的藥物時,適合肌內注射。肌內注射相比皮下注射,很重要的一點就是對注射部位的精確定位。歐洲姑息治療協會關于嗎啡注射途徑的建議原文是:“一般來說,沒有肌肉內應用嗎啡治療慢性癌痛的指征,因為皮下途徑更簡單而且疼痛較輕”。

嗎啡的“藥代動力學”:肌內注射及皮下注射后 10~30 分鐘達到血漿峰濃度并持續釋放至血漿內,45~90 分鐘產生最大鎮痛效應,持續作用近 4 小時。嗎啡皮下注射局部刺激小,吸收更穩定,同時起效快,操作相對簡單,皮下注射完全能達到肌注同樣的要求,因此,不建議肌內注射。

綜上所述,鹽酸嗎啡注射液應按說明書推薦的皮下注射方式,而不是肌內注射。而該案例醫囑不符合麻醉藥品管理規定,護士有權拒絕執行該醫囑。

超說明書用藥 使用需謹慎

超藥品說明書用藥是指臨床實際使用藥品的適應癥、給藥方法或劑量不在具有法律效力的說明書之內的用法,其中包括給藥途徑等與藥品說明書中的用法不同的情況,又稱超范圍用藥、藥品未注冊用藥或藥品說明書之外的用法。

超說明書用藥沒有獲得藥品監管部門批準,因此就必然存在一定的風險,且藥品說明書具有法律效力,超藥品說明書用藥不受法律保護,超說明書用藥導致不良后果的,臨床醫護人員要承擔相應法律責任。

嗎啡“肌內注射”不在嗎啡的使用說明書當中,這也意味著,一旦出現醫療糾紛,將失去法律的保護。每位醫護人員都應該有自我保護意識,認真把好合理用藥關。

延伸閱讀

案例分析:易忽視的4類嗎啡不良反應

嗎啡是治療癌痛的強效止痛藥,對于晚期癌痛的患者來說是福音,但是在幫助癌痛患者解決疼痛問題的同時,往往也會有一些不良反應的發生,來讓我們看看嗎啡都有什么常見的不良反應,遇到了我們可以如何應對。

1、便秘、惡心、嘔吐

患者男,65 歲,因原發性肝癌疼痛給予嗎啡控釋片30 mg口服,服藥1h后出現惡心、嘔吐,給予甲氧氯普胺改善患者的惡心嘔吐癥狀,服藥后患者出現便秘癥狀,給予番瀉葉泡水口服,便秘有所改善。

分析:便秘是嗎啡等阿片類藥物最常見的不良反應,不僅出現于用藥的初期,而且長期不能耐受,持續存在于應用嗎啡等阿片類的全過程。嗎啡制劑能興奮延髓催吐化學感受器,所以也容易引起惡心嘔吐。對于嗎啡引起的便秘、腹脹、腹痛有時也會加重惡心嘔吐。

對于這類不良反應,可以建議患者多飲水、多食用纖維素豐富的食物、鼓勵適當的活動,若便秘不改善,可服用一些通便的藥物,并指導患者養成排便習慣。對于出現惡心嘔吐的患者,可以給予甲氧氯普胺、維生素 B6、多潘立酮、氯丙嗪等藥物預防,對于嚴重嘔吐患者也可選用昂丹司瓊或格拉司瓊等止吐治療。

2、呼吸抑制

患者男,55歲,因原發性肺癌合并骨轉移癌痛加重,給予嗎啡緩釋片30 mg口服,口服后 2 h 出現胸悶、呼吸困難、呼吸深慢4~5次/min,口唇輕度紫紺, 瞳孔縮小2 mm, 即予對癥治療,2h后呼吸逐漸恢復為10~16次/min,4h后紫紺好轉, 瞳孔恢復正常,生命體征穩定。

分析:嗎啡能使延髓呼吸中樞對二氧化碳的敏感性下降,并能抑制腦橋的呼吸調整中樞,使呼吸頻率減慢,產生中樞性呼吸抑制。該患者在使用嗎啡后出現了呼吸抑制的癥狀,根據時間相關性,可判斷為嗎啡引起的呼吸抑制。

遇到此種情況,給藥后應定時觀察患者意識狀況、呼吸、瞳孔大小及血氧飽和度,若患者出現嗜睡、不易喚醒或瞳孔縮小即給予氧氣吸入,暫停給藥,必要時給予納洛酮,癥狀緩解后減少嗎啡量可繼續使用。

3、頭暈與嗜睡

患者男,93歲,因冠心病行永久起搏器安裝術,因傷口疼痛給予嗎啡控釋片30 mg,被家屬碾碎后口服,2h后患者沉睡叫不醒,隨之譫妄,語無倫次,四肢肌力增高,不自主的活動,持續6h后上癥狀逐漸消失。

分析:頭昏與嗜睡為嗎啡制劑常見中樞神經系統的不良反應。一般在用藥最初幾天內出現頭昏與嗜睡癥狀,數天后癥狀大多自行消失,少數情況下,患者的過度鎮靜癥狀持續加重。該患者年齡大,肝腎功能減退,嗎啡代謝排泄減慢, 血藥濃度高,對中樞神經抑制增強, 導致神經精神癥狀出現。

另外,碾碎本品后服用破壞了本品特殊控釋結構, 導致嗎啡代謝短時間內大量吸收, 血藥濃度迅速升高。控釋片一定要整片吞服,不可碾碎或嚼碎后服用。如果患者出現顯著的過度鎮靜癥狀, 則應減低藥物劑量或改變用藥途徑, 待癥狀減輕后再逐漸調整劑量至滿意止痛。

4、尿潴留

患者男,57歲。因左肺肺癌骨轉移引起的疼痛, 給予嗎啡控釋片50 mg口服,2次/d,第一次服藥后2h,患者出現排尿不暢,局部熱敷后緩解, 第二次服藥后于夜間出現尿潴留, 經對癥治療后有所緩解。

分析:嗎啡制劑能提高輸尿管平滑肌的張力和增加其收縮作用,還能提高膀胱括約肌收縮而引起的排尿困難,如同時使用鎮靜藥,尿潴留的發生率可能性更大。

宜采取流水誘導、熱水沖洗、膀胱區按摩的方法,誘導自行排尿,盡量減少導尿及留置導尿管。在合理使用嗎啡的同時,應避免同時使用鎮靜藥。

對于使用嗎啡的患者應嚴格監護患者的情況,避免不必要的不良反應發生,除了上述不良反應外,嗎啡還會引起膽絞痛、瘙癢、蕁麻疹、皮膚水腫等。

值得注意的是鹽酸嗎啡注射液說明書中未提到肌肉注射,因為肌肉注射可能會傷到肌肉叢神經,在慢性癌痛的指南中也并沒有提到肌肉注射,而皮下注射更簡單且疼痛較輕。

參考文獻

[1] 何世芬. 癌痛患者服用硫酸嗎啡緩釋片的不良反應分析 [J]. 四川醫學,2007,28(1):91-93.

[2] 林立榮, 莫靜機, 吳耀輝. 大劑量嗎啡靜脈自控鎮痛治療癌痛的不良反應與處理探討 [J]. 醫學綜述.2013,19(18):3437-3438.

[3] 李英杰. 硫酸嗎啡緩釋片的臨床不良反應分析 [J]. 西部醫學,2008,20(4):845-846.

[4] 秦文英, 秦丕效, 尤美玲. 嗎啡控釋片所致不良反應 [J]. 中國誤診學雜志,2011,11(18): 4522-4522.