中西經濟思想的首次“大分流”*——基于羅馬與秦漢時期的經濟思想比較研究

張 申 張亞光

?

中西經濟思想的首次“大分流”*——基于羅馬與秦漢時期的經濟思想比較研究

張 申1張亞光2

(1. 上海社會科學院經濟研究所 上海 200020)(2. 北京大學經濟學院 北京 100871)

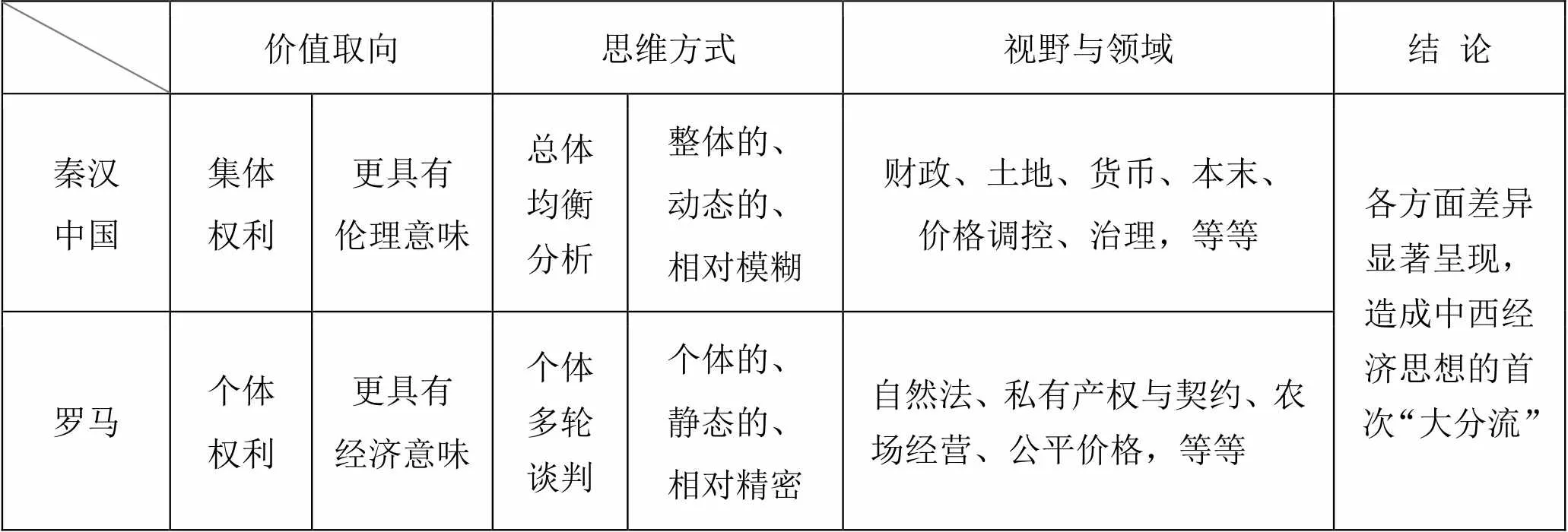

羅馬與秦漢時期經濟思想對比的專題研究目前尚不多見,但它對延續中西經濟思想的比較研究及厘清中西經濟思想演化的差異軌跡具有重要意義。通過對經濟思想中的價值取向、思維方式和研究視野三個層面的對比研究,文章發現,羅馬社會推崇個體權利的維護,而秦漢時期中國社會強調集體權利的維護;羅馬學者慣以個體多輪談判的方式思考經濟問題,而秦漢時期的中國學者偏好以整體均衡分析的方式求解經濟答案;加之二者在經濟研究的視野方面存在諸多不同,因此,羅馬與秦漢時期中西經濟思想產生顯著差異,中西經濟思想的首次“大分流”就此形成。

羅馬經濟思想 秦漢經濟思想 大分流 比較研究

一、引 言

中西經濟思想比較研究是經濟思想史學科的重要組成,特別是古代部分,不僅有助于弘揚中國傳統經濟思想的光輝成就,并豐富世界經濟思想的內容組成,也有助于探索中外各民族如何從近似的起點,逐步建立起差異化與多樣化的經濟科學。從時間線索出發,當前學術界在中西文明的起點——古希臘與先秦時期的經濟思想比較研究上已積累了相當成果。①然而,在中西經濟思想歷史的后一階段,即羅馬與秦漢時期,比較研究卻發生了顯著回落,②嚴重缺乏系統的專題考察,致使中西經濟思想的比較研究難以完整延續。

研究的回落主要有兩方面原因:首先,相較于古希臘與先秦時期經濟思想的豐富深刻,羅馬與秦漢時期的經濟思想在創見上的確稍顯遜色,其更多地只被看作是各自前一階段所提出的思想的“執行者”和“傳遞者”,這在中西學界早有一定共識。中國學界多認為秦漢時期(特別是后期)經濟思想明顯不如先秦時期豐富,西方學界對羅馬之于古希臘也有這樣的觀點。①更重要的是,對于古希臘與先秦時期,此時的中西經濟思想雖存在不同,但仍有諸多的可比之處,如已有研究中涉及的本末問題、義利問題、分工問題、分配問題、消費問題、人口問題、理想社會等,特別是,若以儒家為中國經濟思想代表,那么該時期中西的經濟觀念還有不少“類似的創見”,②如普遍重農而蔑視工商,普遍以倫理解釋并約束財富的獲取與分配,等等。也正因如此,馮友蘭曾感慨西方的古代思想,“實與儒家之思想,大有相同之處”,③近代著名經濟思想史學家唐慶增也表示,“我國儒家經濟思想與希臘經濟學說,類似之處極多”。④即便如此,羅馬和秦漢經濟思想的比較研究,非但重要,反而頗具獨特價值:它們不僅作為中西歷史上各自經歷亂世后的首個統一大帝國,憑借思想整合和經濟實踐,在意識形態與政策操作上對后世產生了深遠影響;更重要的是,中西經濟思想在該時期還發生了顯著的“差異擴大”,即二者從具有一定的可比性,發展為在研究內容、思想體系等方面呈現出顯著差異,進而導致直觀可比性的喪失。事實上在經濟史領域,斯坦福大學沃爾特·沙伊德爾(Scheidel,2009)較早地注意到了羅馬與秦漢時期后的中西走向分歧,進而提出了“首次大分流”(The First Great Divergence)的觀點,用以區別彭慕蘭(Pomeranz,2000)提出的以18世紀末工業革命為標志的中西世界的“(二次)大分流”。

圖1 中西經濟思想比較的發展示意圖

本文認為,在經濟思想史的層面,羅馬和秦漢時期的中西“首次大分流”,是相較于前一階段的經濟研究交集和結論相似程度的顯著收斂,以及這一趨勢在隨后階段的進一步擴大。必須指明,此定義并非意指中西經濟思想完全是“從合到分”。事實上,不同社會文化群體孕育差異化的思想最正常不過,也正因如此,古希臘與先秦時期經濟思想的研究交集以及一定程度的結論相似性才更為彌足珍貴。但中西經濟思想正是從最初“有同有異”的形態,在經歷了羅馬與秦漢時期這一“以異當先”的階段后,開始走上完全不同的發展軌跡,直至18世紀已形成鮮明對比,即西方經濟學以1776年《國富論》的出版為標志,建立了獨立的現代經濟學體系,而中國經濟思想始終處于前科學的非獨立狀態,但同時也留下了豐厚的傳統經濟思想遺產。這或許可稱為中西經濟科學發展的“二次大分流”,也是差異的徹底蕩開(如圖1)。從這一角度,羅馬與秦漢時期的經濟思想就不能僅被看作是各自前一階段的執行者和傳遞者,所以對此展開專題考察,系統探討二者究竟在何處產生怎樣的差異,將對延續自古以來的中西經濟思想比較研究,從而了解中西經濟思想的發展差異以及中國經濟思想的獨特內在邏輯,皆具有重要的支撐作用。這是本研究的創新之處與意義所在。

為了增強比較研究的嚴謹性,本文須作以下三點說明:時間線索上,雖然羅馬與秦漢時期在歷史階段、時長上并不全然對等,但就經濟思想的歷程來看,羅馬和秦漢時期在中西經濟思想各自的脈絡中所處的發展階段是對等的,因此應具備經濟思想比較的可行性。大分流的論證上,受篇幅及能力所限,本文將進行羅馬與秦漢時期的比較研究。且本文并不認為古希臘與先秦經濟思想絕對近似,特別是中國先秦時期百家爭鳴,不能以單一學派代表整個思潮;而羅馬與秦漢經濟思想之所以發生大分流,也必定保有各自前一階段的奠基。本文試圖呈現的是在一些層面上,羅馬與秦漢經濟思想已發生顯著的差異或直觀可比性的喪失,那么對比學界之于前一階段“多有類似”的判斷,首次“大分流”的論據便得以構成。比較研究方法上,因羅馬與秦漢經濟思想的發展呈差異化趨勢,若直接就成對的近似論題逐一探討,很難把握眾多區別中的一般線索。本文將以總體考察的視角,從經濟思想的學術體系出發,通過“價值取向”、“思維方式”和“研究視野”三個層面對該階段的中西經濟思想進行對比,并且基于一定的微觀證據與分析,凸顯二者本質上的不同。

二、羅馬與秦漢的經濟思想比較框架

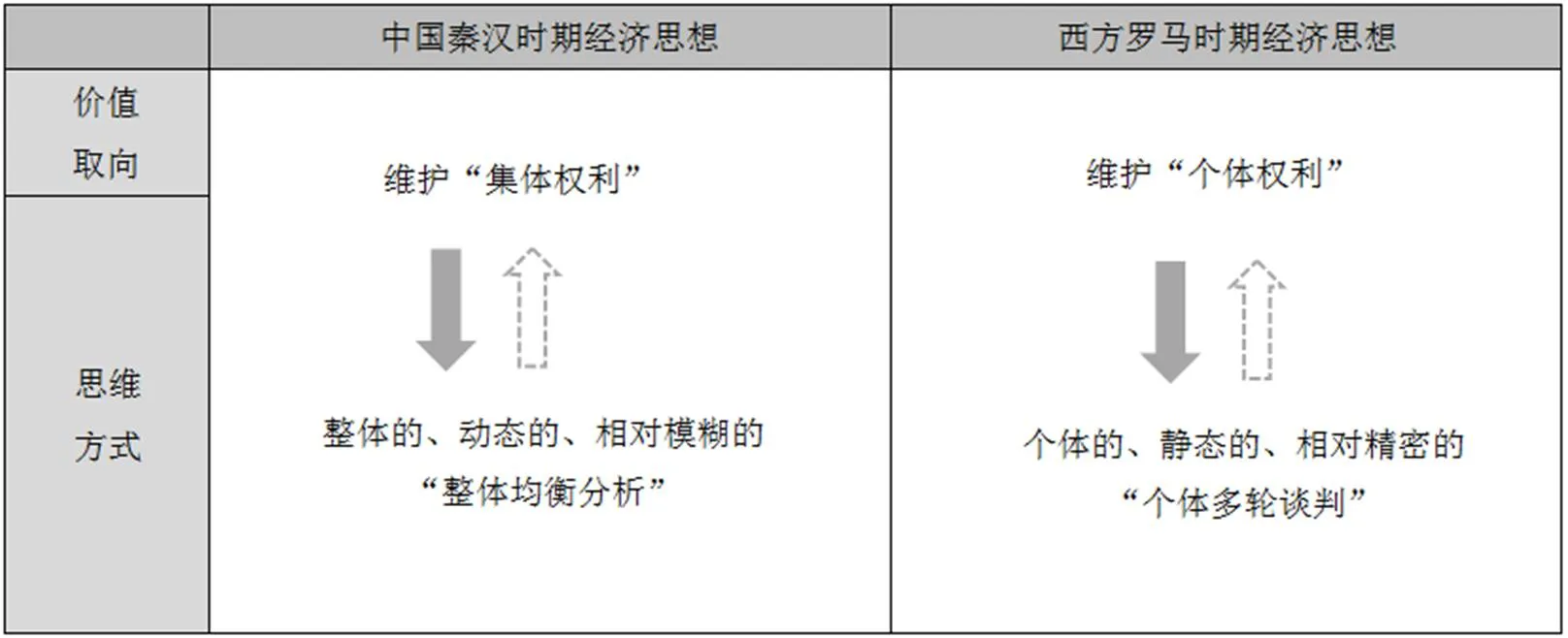

(一)經濟研究的價值取向:“個體權利”與“集體權利”

價值取向,是人們在社會經濟活動中的行為準則與追求目標,直接影響經濟行為的目標函數構成,因此是中西經濟思想比較研究的首要出發點。對羅馬而言,“個體權利”的維護應是其經濟研究所要堅持的方向。事實上,個體權利的描述出自羅馬法,而羅馬法學家將個體權利提升到至關重要的位置上。在《法學階梯》(Iustiniani Institutiones)中,查士丁尼(Justinianus I)沿用了羅馬法學家烏爾比安(Ulpian)的觀點,①指出,法律所堅持的公正應是“給予每個人他應得的部分的這種堅定而恒久的愿望”,因此法律的基本原則應在于“為人誠實,不損害他人,給予每個人他應得的部分”,②這是最早關于“權利”(Jus)的描述。③

把“給予每個人他應得的部分”作為前提并廣泛應用于經濟研討,是羅馬學者不同于古希臘學者及中國學者的一大特點。在利息方面,羅馬法明令禁止高利貸,④但對于一般放貸,羅馬學者認為可以收取適當利息。烏爾比安認為,若買者未按期交付貨款,賣者有權要求買者除貨款外,再交付一筆自發貨之日起算的利息,因為買者已享受了對貨物的所有,就應為此進行支付;①在價格方面,羅馬學者要求商品交易須使用“真實價格”(justum pretium),即在某時期典型的、不受市場行情影響的通行價格,②]以防止價格欺詐,這似乎也帶有為了保證交易雙方的個體權利不受損害的意味。此外,羅馬學者還因判定個體權利而產生了對勞動價值的初步探討;在私有財產方面,羅馬對個體私有財產的維護已為世人所熟知,連其國家和公民社會的起源,也被認為是“為了維護私有財產”。③另外,在公私利益的問題上,西塞羅(Cicero)的觀點很有代表性,他雖要求個人應把自身利益與國家利益等同對待以求共同發展,④但并不認為個人利益須屈于國家利益之下;相反,他認為私人財產不應從國家方面遭受損失,因此反對保民官提出的有損大土地所有者權利的土地改革政策,以及所謂“一方面剝奪一些人的財產,另一方面又把它們贈送給其他人”的財富二次分配方式。⑤

由以上可見,羅馬經濟思想以個體權利為核心的價值取向對開展經濟研究是有益的,使得學者們對問題的思考從傳統的倫理層面過渡到技術性的經濟層面。這與當時中國經濟思想維護“集體權利”的價值取向具有顯著差異。

中國傳統文化中以“集體權利”為導向的價值觀,雖在學界有不同見解,⑥但無論如何,這是一個與“個體權利”相對的概念。中國自先秦時期就有從宗族治理出發構建國家治理的儒家思想,其伴隨秦漢大一統的實現,與強調國家意志的法家思想結合,最終形成“下務明教化民”同時“正法度之宜”⑦的管理體系,滿足了統治需求。在此過程中,經濟思想的價值取向被確立為對國家層面的集體權利的維護,雖然此時已無太多的公私之辯,但從實際的經濟討論可見,國家的安定有序及由其引申出的民眾生活安穩是該時期中國思想家判斷經濟活動的重要標尺:國富民強是社會活動的最高追求,在不損傷國體的前提下,百姓生活只要維持在一定水平亦可被接受,無需探討具體的個體利益的得失。

如利息問題,相較于羅馬法對高利貸的抵制,古代中國不曾有過堅決反對高利貸的文獻,⑧官府從事放貸活動更是自古以來的一大特色。《周禮》一書中曾出現國家經營的放貸機構“泉府”,時至王莽,仍推行“賒貸”以示惠于民:“民欲祭祀、喪紀而無用者”則“賒”,不取利息;“民或乏絕,欲貸以治產業者”則“貸”,“除其費,計所得受息。毋過歲什一。”⑨可見,該政策的要點更多是在于維護民眾生產生活穩定;如價格問題,相對于真實價格的設定,中國學者更關心價格的穩定趨勢。在桑弘羊來看,價格可作為“以輕重御民”①的工具而為統治所用,其雖也要求物價確定,但卻是為了“貴賤有平而民不疑”②,同時通過貴賣賤買的“平準”制度,達到“縣官不失實”、“民不失職”③的效果。類似的,王莽也試圖建立“市平”制度,即以四季的中月為不同等級的商品定價,這是較明確的定價思想。④但其后也緊跟“平準”制度,以平價為基礎,價高則賣,價低則放任,以此控制高物價。另外,耿壽昌的常平倉制度也是實現糧食價格穩定的重要制度安排。

再如分配與私人財產問題。董仲舒繼承孔子的觀點,側重調和貧富差距引發的社會矛盾,主張“使富者足以示貴而不至于驕,貧者足以養生而不至于憂,以此為度而調均之,是以財不匱而上下相安,故易治也”⑤的分配觀點,最終目標是易于統治。因此,他還提出“限民名田,以澹不足”⑥的限田論,限制人民私有土地。王莽的王田制也與此類似。桑弘羊雖不同意接濟窮人,但也主張“制其有余,調其不足;禁溢羨,厄利涂;然后百姓可家給人足也。”⑦總之均希望通過政府出面,人為地調配私有財產以縮減貧富差距,從而維護社會穩定。

綜上所述,以集體權利為價值導向的經濟討論在秦漢時期的中國非常普遍,這種價值取向雖然似乎使得思想家遠離了精密的經濟利益分析,但以國至上的經濟主張在維護國家經濟秩序和穩定社會生產方面發揮了積極的作用,也留下了眾多獨到的宏觀經濟思想。

(二)經濟分析的思維方式:“個體多輪談判”與“整體均衡分析”

所謂經濟分析的思維方式,是指人們在探尋經濟問題時所依賴的邏輯理路,其服務于價值取向的實現,但也在很大程度上對研究的落腳點形成指向,進而影響經濟分析的結果塑成。在羅馬與秦漢社會的價值取向存在既定差異的事實前提下,該二者在思維方式上的不同則是進一步促使其經濟思想發生“大分流”的重要原因。

羅馬與秦漢時期經濟思想的思維方式差異,主要體現在二者對價格問題的探討上。雖然后人多認為羅馬人缺乏經濟分析,⑧但在“真實價格”的研究方面,羅馬學者卻往往將分析建立在一對一的、討價還價式的博弈過程中,具有顯著的“個體多輪談判”式的思維體現。例如,查士丁尼法典在肯定個體談判交易所達成的價格具有法律效力時,曾對價格的形成進行了如下推導:“的確,如果你考慮過買賣的性質,考慮過達成契約時買方總是期以廉價購進和賣方總是期以高價售出的事實,以及只有在反復的討價還價中,賣方逐步降低其要價和買方逐漸提高其還價,雙方頗費努力才同意一個確定的價格,你就會毫無疑問地得知……你提出的撤銷(交易價格的)理由是不充分的。”⑨這段論述體現了兩層含義:第一,該法典對買賣雙方各自追求效用最大化的特性進行了客觀上的肯定,這符合羅馬學者一貫的對“個體權利”的維護;第二,該法典認為,買賣個體多輪談判的協商,即通過小心翼翼的彼此試探及不斷讓步而最終達成的共識,存在邏輯及事實的合理性。可見,在查士丁尼法典中,“個體多輪談判”是協調買賣雙方以實現其各自效用最大化的有效途徑。這是羅馬學者思維方式的明確體現。

在價格方面,這樣的例子屢見不鮮。烏爾比安援引羅馬執政官阿提庫斯(Pomponius Atticus)的觀點,指出買賣雙方在商討價格時彼此繞彎子,是自然而然可被允許的;保盧斯則進一步指出,在買和賣中,自然法允許一方盡量以低于物品所值之價而買進,而另一方盡量以高于物品所值之價而賣出,這就是準許每一方去智取對方——這兩段論述都表達了一個基本原理,即討價還價的自由:在討價還價過程中,買賣雙方均被允許出低價以及叫高價,直到達成一個最終價格,而這個價格,應是契約雙方合意之體現,是經法律驗證的合法價格。①以上有關“繞彎子”、“智取”的表達,事實上都是對個體進行多輪談判的一種描述,經過這種談判而最終得到的使雙方滿意的結果,為羅馬法學家所認可。這種思維特征已被當代西方學者不止一次地提出。②

由以上可見,“個體多輪談判”的思維方式具有個體的、靜態的(意指其分析多考慮固定時點的單一案例,沒有經歷時間上的動態變化)、相對精密的顯著特征。該特征恰恰有助于精準地對權利進行厘定,因此與羅馬人維護“個體權利”的公平的訴求相一致。

另一方面,秦漢時期中國學者具有“整體均衡分析”的思維方式,其從整體視角出發,在動態過程中追求相對均衡的趨勢,并不針對某一個具體個案在具體時點上的精密判斷。該思維方式在中國秦漢時期的價格問題上尤為突出,其不僅在理論上有《管子》一書中詳盡論述的“輕重”思想,③在制度上也有諸多以“輕重”思想為理論基礎的價格政策,主要運用市場規律,通過調解供求關系,使商品的價格和流通量保持在一個相對穩定的水平上。如桑弘羊的“平準”制度,其與“均輸”制度相配合,具體設置為:“置平準于京師,都受天下委輸。召工官治車諸器,皆仰給大農。大農之諸官盡籠天下之貨物,貴即賣之,賤則買之。如此,富商大賈無所牟大利,則反本,而萬物不得騰踴。故抑天下物,名曰‘平準’。”④可見,平準機構由于掌握了由均輸系統帶來的大批物資存儲,可在京師某種物品價格上漲時以低價拋售此物,迫使物價降低;在某種物品價格下跌時加以回收,逐漸抬高物價,進而在動態過程中實現了京師物價的穩定均衡。當然,在均衡價格的設定上,桑弘羊主張“貴賤有平”,不同于《管子》“衡無數”⑤的價格思想,不過桑弘羊所追求的也只是價格的平穩趨勢,是一個相對模糊的概念,即他并未主張在每一筆交易中都應使用穩定價格,也未討論該穩定價格應為幾何,因此又與羅馬關于“真實價格”的思維過程及結果體現了顯著不同。另值得注意的是,桑弘羊自稱,設置平準機構是為了“平萬物而便百姓”,⑥其中的“百姓”便是一個集體概念。即便姑且不論該機構是否真的有利于百姓,但平準機構的確有利于維持京師物價穩定,進而在一定程度上促進了京師這一重要政治樞紐的局勢穩定,這同樣是對集體權利的維護。

可見,中國秦漢時期“整體均衡分析”的思維方式具有整體的、動態的、相對模糊的邏輯特點,其雖在經濟考察過程中缺乏了逼近某一確切實值的精密分析,也或許正由于這樣,使得中國古代思想家在價格問題上,將主要精力放在了如何維持價格穩定,而未能接觸到價格背后有關價值的探討,因而在一定程度上造成中國古代經濟思想對價值理論探索的匱乏。①不過,這種思維方式在處理宏觀問題時的確具有良好收效,比起羅馬帝國皇帝戴克里先()為抵制物價飛漲,以法律名義禁止抬高物價并以“物價表”規定最高定價的強硬干涉市場的做法,②要現實而有效得多。而且,中國的常平倉思想還在20世紀30年代被美國的農業新政所援用,更加顯示了中國傳統經濟思想的頑強生命力與實踐價值。③

圖2 秦漢與羅馬經濟思想的比較:價值取向、思維方式及其各自關系

(三)經濟觀察的視野與焦點

經濟觀察的視野與焦點,指一經濟思想體系涉及的研究領域和考察對象,其一方面受到該經濟思想體系的價值取向和思維方式的引導,更重要的,則是由該經濟思想所處的時代、經濟、政治等基礎環境決定。羅馬和秦漢時期的中國雖大致同處一個時期,且在自然、經濟、政治等諸多條件上有一定近似,④不過因受具體的歷史因素限定,該二者在經濟觀察的視野與焦點方面主要表現為差異。即,一方在某一經濟領域有突出表現時,另一方卻缺乏類似呼應;亦或,即便二者在研究視野上有所交叉,但其各自具體研究的焦點又各有不同(參見圖3)。這也是二者直觀可比性喪失的一個重要原因。

首先,在羅馬與秦漢經濟思想研究領域不對等的方面,財稅思想是一個突出的例證。秦漢期間中國的財稅思想非常豐富,特別在漢武帝時期,桑弘羊興辦鹽鐵酒專賣制度,很大程度上充裕了漢武帝對外征兵的財政支持,因此可謂一大創舉。其還確立了上文提到的均輸、平準制度,以商業方式巧妙地提高了中央獲取貢賦的效率。另外,桑弘羊還與他的反對派——賢良文學進行了大量有關財政經濟的辯論,這些辯論被整理成《鹽鐵論》一書,為后世保留下諸多珍貴的古代經濟思想言論。稅收方面,古代中國主要征收十分之一的田賦,除此之外王莽還提出要對名山大澤的天然物資進行征課。①相比之下,羅馬學者的財稅思想較為匱乏,從目前材料來看,奧古斯都(Augustus)執政后對羅馬帝國財政進行的制度改革,體現了一定的財稅思想,例如,其取消了一些行省在共和時期推行的“包稅制度”,改為選派財務監督使監督稅收,②同時,根據土地的不同等級和類型為一些行省制定農業稅,③在一定程度上體現了因地制宜的征稅思想。另外,奧古斯都還利用奴隸定期統計帝國所有支出和收入情況并公開發表,④也體現了一定的財政透明化監督原則。不過這些相比秦漢時期中國的財稅經濟思想不免遜色。

圖3 秦漢與羅馬經濟思想視野與焦點的比較

土地思想是秦漢時期中國經濟思想的又一集中領域,其主要表現為出于解決土地兼并及由其造成的貧富不均等社會問題而提出的土地分配與使用方案,這類思想在秦漢時期長期出現。如董仲舒提出限田論,即“限民名田,以澹不足”,⑤要求限制個人的私有土地。王莽提出王田制,“今更名天下田曰‘王田’,…皆不得買賣。其男口不贏八,而田過一井者,分余田予九族鄰里鄉黨。故無田,今當受田者,如制度。”⑥即要求土地國有,禁止私人買賣,限制家庭田地數量,同時向無田者分田。另外,荀悅也提出了針對井田制改良的土地方案,要求“宜以口數占田,為之立限,人得耕種,不得賣買”。⑦崔寔則呼吁將人民移至寬闊地域,以解決農民無地問題。①而另一方面,羅馬經濟思想并未把土地分配問題作為貫穿這一時期始終的重要經濟思想內容,其雖也出現過土地改革,但更多地只是產生于羅馬共和國時期末期,如李錫尼、塞克斯都在公元前四世紀中葉曾將剛占領的土地以每人4優格分給平民,②格拉古兄弟在公元前一世紀希望以國家的力量限制富人占用公地面積等,③但這些思想在系統度、豐富度,特別是出現的數量上無法與秦漢時期對土地問題的思想發展與熱議程度相提并論。

貨幣問題同樣是秦漢時期經濟思想的一個熱點。如賈誼反對私鑄貨幣,主張政府壟斷幣材,反對“銅布于天下”,認為此做法可以帶來包括規范貨幣、使采銅鑄幣者回歸農作等的七個益處。④類似地,賈山也強調由政府掌握鑄造權,反對自由鑄造,“令民為之,…,不可長也”。⑤晁錯提出了貨幣名目主義的觀點,指出,“夫珠玉金銀,饑不可食,寒不可衣。然而眾貴之者,以上用之故也。”⑥即否認貴金屬貨幣的內在屬性,將其價值歸功于君主或國家的授予。另外,劉陶反對以貨幣貶損的方式增加通貨,稱“欲鑄錢齊貨,以救其弊,此猶養魚沸鼎之中,棲鳥烈火之上”。⑦而在羅馬經濟思想中,貨幣思想相對而言不能稱之為重點。其值得稱道的貨幣思想,主要就是保盧斯論述貨幣的起源,而且他還指出,當貨幣被國家制定后,該金屬作為一種交換的工具,與其說是因它內在屬性的緣故,不如說是因它被認可的價值的緣故,⑧也體現了貨幣名目主義的思想。

羅馬經濟研究中也有一些別具特色,但卻是中國經濟思想史缺少的部分。如羅馬崇尚自然法,私有產權以及合同精神,雖然這些思想并不直接與經濟思想相關,但其以法律形式影響著人們的經濟活動,甚至對后世的經濟規范形成奠基。馬歇爾認為,我們對當前經濟系統中的得失都可間接地追蹤至羅馬,一方面個體在處理個人事務時可放任自由;另一方面則不允許在法律所確定下的權利的掩護下有絲毫的粗暴和差池,因為法律的主要基礎恰是智慧和公正。⑨熊彼特也指出,羅馬文化中處于具有重要地位的羅馬法,事實上提供了很好的概念厘清與邏輯提煉的思維,“直到十八世紀末期,大多數論述經濟問題的作家,假如不是商人,就是僧侶或職業法學家;這兩種類型的經濟學家的學術訓練大部分來自羅馬法和宗教法規”。⑩以上經濟制度基礎以及學術邏輯在中國總體而言相對欠缺。

另外,在研究領域有所交叉但其具體的關注焦點又有所差異的方面,農業問題是一個很好的例證。雖然,羅馬和古代中國都非常重視農業,如,羅馬政治家加圖(Cato Maior)在書中記載羅馬的祖先曾將“好農民”視為最高的稱贊,?而漢朝的統治者亦稱“農,天下之本,務莫大焉。”①而且,羅馬和古代中國在此時期都出現了農學著作,如加圖的《農業志》、羅馬學者瓦羅(M.T.Varro)的《論農業》、科路美拉(Columella)的《論農業》和西漢末年氾勝之的《氾勝之書》等。不過,羅馬的農學著作均是以羅馬地區中等及以上規模的奴隸制莊園經濟為寫作背景,除瓦羅是重點介紹農業生產技藝外,加圖和科路美拉都側重介紹如何經營莊園,且這三本論述都涉及了對奴隸的使用和管理。而中國的農學著作則主要以大一統的中央統治與小規模自耕農相結合的經濟狀況為依托,因此氾勝之在書中主要論述的是農業技術與生產經驗,不涉及基于人員管理的農業管理的內容。可見,羅馬和秦漢時期的農學著作體現了二者在不同經濟制度下的農業生產實踐狀況,導致了這一階段中西農業研究焦點的不同。

表1 秦漢時期中國與羅馬經濟思想的比較匯總

三、“大分流”形成的原因解釋:一個經濟史的視角

經濟思想的發育和演化根植于具體的經濟社會現實,古希臘與先秦時期經濟思想的相似性,很大程度上是由于二者皆處于較為原始的生產力狀態與社會關系中。但至羅馬和秦漢時期,中西兩大文明在經濟發展上按照其各自的演進軌跡日漸累積,差異逐漸顯著于類同。這正是理解該時期中西經濟思想走向殊途的一個根本因素。由此,本文將從羅馬與秦漢時期中國的經濟環境、經濟結構及其引發的一系列差異,展開一個嘗試性的原因探索。

(一)經濟環境及經濟結構所引發的差異

起源于黃河流域的中華文明地處亞洲東部大陸,在其基本地理環境較為平坦、廣袤的同時,也具有東面向海、西邊高山、北上則遇沙漠草原的邊境條件。這使得古代中華文明對外交流極其不便,只能通過微弱的海上及陸上絲綢之路與外界聯系,進而決定了大規模的對外貿易在早期難以實現,很大程度上限制了商業的發展,同時,有限的生產力水平和適宜的環境也使得中華文明長期以農業立國。因此,重農思想、以農業生產為核心的思維必然是中國社會慣有的主題。秦漢時期的中國在此時也開始呈現出一些典型且影響長遠的經濟特征,如土地公有制而私人實際占有,②經濟生活以生產相對孤立的、自給自足的個體式家庭為基本單位,③以及個體與國家之間呈現出高度的“依附—代理”關系,①等等。在此情況下,一方面農業經濟受自然氣候影響的不確定性較大,為了維系社會與文明,必然更為強調集體的意志、安全及均衡;另一方面,農民個體出于水利、灌溉等需要也須依附于集體強權,很難具有強化個體權利的現實基礎。而政府作為集體強權的代表,需要有穩固的財政來源,這就很好地解釋了為什么秦漢時期的中國微觀商業思想不算發達,卻形成了專賣、均輸、平準等精妙的宏觀經濟思想。同時,土地作為農業社會最重要的生產要素,必然導致政府限制私人的土地占有,②從而呈現出豐富的土地分配思想。

與此相比,羅馬發源于意大利半島臺伯河畔的拉丁平原,自建城直至公元前4世紀均以農業為經濟生活的基礎,③無論平民還是貴族都以親身耕種為榮,④所以最初社會上普遍有著“重農”觀念。然而,在羅馬逐步成為地中海霸主、占領小亞細亞、最后橫跨歐亞非的過程中,一方面元老、貴族侵占公地,大量農學著作因大中型莊園的形成而興起;另一方面,羅馬地理條件優越、各地區溝通聯系便利,在公元前1世紀羅馬城和浦泰俄利已成為意大利最為發達的商業與貿易中心,⑤帝國早期的都市化運動也使得“工商業和農業都得到空前迅速而顯著的發展”,城邦成為了帝國的主要構成。⑥這是其與秦漢時期中國非常不同的經濟因素。特別是,大量賠款、戰利品以及稅收為羅馬的一些階層提供了超出其手工業發展水平的豐厚的貨幣資本,⑦也使得交易及信貸等發展得非常迅速。所以,羅馬人對高利貸是較為警惕的,而且,雖然羅馬經濟思想在微觀商業領域發育滯后,不過其在法律領域顯示出的維護個體權利及追求精準數值判算的思維,都體現了其從商品交易出發的視角。但須指出,羅馬國家的主要財富來源于戰爭掠奪。據統計在公元前200至前157年,羅馬接受戰爭賠款、掠奪財物、外省稅收就占國家總收入的2/3左右,⑧直到帝國初期,國家還要依靠戰爭收入彌補貿易逆差⑨,這也解釋了其在宏觀經濟管理領域的探索較貧乏。

(二)經濟差異所引發的社會治理模式的差異

阿夫納·格雷夫(Avner Greif)認為,包括規則、信念、規范與組織在內的制度系統,會影響不同市場及經濟的內生興起過程及運行狀況。⑩從這個角度,羅馬及秦漢時期中國因經濟基礎條件差異所導致的社會治理模式的差異,也可作為理解二者經濟思想差異的重要線索。如前所言,羅馬的商業在共和國后期已經逐漸興起,商品經濟的發達促使其發育出超越血緣宗族關系的、更具一般性的社會治理模式——法律。羅馬在共和制成立初期,就產生了被羅馬歷史學家李維()評價為“一切公法與私法的起源”①的《十二銅表法》。這在帝國時期被進一步強化了。查士丁尼在《法學總論》中指出:“法律學習分為兩部分,即公法和私法。公法涉及羅馬帝國的政體,私法則涉及個人利益。”②且在此時,私法已涵蓋了繼承、贈與、債務、買賣、租賃、合伙等諸多內容,可見其已成為了羅馬治理廣泛個體之間經濟等關系的重要依托,不僅印證了上文關于羅馬重視個體權利的判斷,客觀上也是對圍繞商品經濟的思維發展的一大促進。與此同時,基督教在羅馬的傳播乃至隨后發生巨大影響,在一定程度上也反映出羅馬在商品經濟發展的客觀趨勢下,對建立超血緣的社會治理模式的普遍訴求。

反觀中國,由于農業社會的典型性及商品經濟的不發達,基于血緣及宗族關系的社會合作成為了一種更為有效且經濟的社會治理模式,而這種模式最典型的體現即為儒家文化。儒家崇尚倫理道德,而“孝”則被看作是道德的核心。先秦時期其已形成了諸如“孝弟也者,其為仁之本與”③,“事,孰為大?事親為大”、“人人親其親,長其長,而天下平”④的典型思想。特別在漢代,董仲舒開始推行“罷黜百家、獨尊儒術”,并且通過“受命之君,天意之所予也。故號為天子者,宜視天如父,事天以孝道也”,⑤將孝道從家族、宗族擴大到以“君權神授”為核心的國家上,對后世造成深遠影響。這種治理模式在有效維護社會穩定的同時,也如羅素所言,會削弱人的公共精神,⑥將視野相對狹隘地拘泥于家族和宗族。此外該模式也會削弱對于個體權利的重視,并以倫理替代經濟分析,漢代時期中國形成的三大經濟教條之首的“貴義賤利”⑦便是一個典型。從這個意義上,直至更具公共性的、突破血緣關系的思想傳入,中國的經濟乃至社會思想才更可能迎來突破的新契機。

四、結語:“大分流”的后續影響及啟示

羅馬秦漢時期之后,中西經濟思想的差異呈現出進一步的擴大趨勢。對于西方,中世紀經院學者的關注點已更多地集中在公平價格及由此引申的價值問題,貨幣、利潤及高利貸問題,關于商業態度的問題,私有產權的問題等等。⑧而后,由于西歐自然經濟趨于解體,同時資本主義生產方式逐步興起,重商主義、官房經濟學、重農主義等應運而生,西方經濟思想也逐漸向獨立化、科學化的方向演進,最終在啟蒙學派的影響下,亞當·斯密出版《國富論》,成為了經濟科學形成的重要標志,開啟了隨后的古典經濟學派、歷史學派、邊際主義、新古典學派、制度學派、奧地利學派和凱恩斯學派等等的發展。

反觀中國,其自兩漢之后經歷亂世又往往趨于統一,產生了隋、唐、宋、元、明、清等朝代的更迭。也正因如此,中國經濟思想的發展過程從未間斷,漢代的遺產得到了相當程度的繼承,⑨如財富問題、土地問題、財政問題、貨幣問題、價格政策及宏觀管理問題等等,都成為了歷朝歷代經濟研究的主要構成,雖然在觀點和內容上有所豐富或變更。直至近代初期,中國經濟思想與西方經濟學說已產生一定差距,并被一些人士看作是導致中西經濟發展差距的關鍵,如嚴復稱,“晚近歐洲富強之效,識者皆歸功于計學”,①這已然體現了大分流的形成和后續影響。

至于羅馬秦漢時期經濟思想的首次“大分流”為何會產生深遠的后續影響,這正是研究經濟思想史的意義所在:經濟思想的發育與演化雖然在根本上被經濟現實很大程度地奠定了,但思想一旦形成,便會作為一種客觀存在的遺贈和印記。如凱恩斯表示:“許多實行家自以為不受任何學理之影響,卻往往當了某個已故經濟學家之奴隸”。②社會學也有一著名的“文化工具箱”(Culture as a tool kit)理論,指出人們總是從所在的文化中尋找實現目標的工具而制定策略。③從這個意義上說,以往的經濟思想恰是人們解釋并解決經濟問題首先憑借的對象,這必然導致了經濟思想的保留及不斷的演進。

1. 《馬克思恩格斯全集》第25卷[M],人民出版社,1974年。

2. [德]特奧多爾·蒙森著,李稼家年譯:《羅馬史》第1卷[M],商務印書館,1994年。

3. [羅馬]M.P.加圖著,馬香雪等譯:《農業志》[M],商務印書館,2009年。

4. [羅馬]查士丁尼著,張企泰譯:《法學總論——法學階梯》[M],商務印書館,2009年。

5. [羅馬]西塞羅著、王煥生譯:《論義務》[M],中國政法大學出版社,1999年。

6. [美]M.羅斯托夫采夫著,馬庸、厲以寧譯:《羅馬帝國社會經濟史》上冊[M],商務印書館,1985年。

7. [美]阿夫納·格雷夫著,鄭江淮等譯:《大裂變:中世紀貿易制度比較和西方的興起》[M],中信出版社,2008年。

8. [美]約瑟夫·熊彼特著,朱泱等譯:《經濟分析史》第一卷[M],商務印書館,1991年。

9. [前蘇聯]摩爾都霍維奇著,潘文院譯:《經濟學說史綱(從古希臘羅馬思想家到資產階級古典政治經濟學的奠基人)》[M],生活·讀書·新知三聯書店,1958年。

10. [意]彼德羅·彭梵得著,黃風譯:《羅馬法教科書》[M],中國政法大學出版社,2005年。

11. [意]朱塞佩·格羅索著,黃風譯:《羅馬法史》[M],中國政法大學出版社,1994年。

12. [英]赫胥黎著,嚴復譯:《天演論》[M],科學出版社,1971年。

13. [英]凱恩斯著,徐毓枬譯:《就業利息和貨幣通論》[M],商務印書館,1963年。

14. [英]羅素著,秦悅譯:《中國問題》[M],學林出版社,1996年。

15. [英]馬歇爾著,陳良壁譯:《經濟學原理》下卷[M],商務印書館,1965年。

16. 陳勇勤:《中西方經濟思想的演化及比較研究》[M],中國人民大學出版社,2006年。

17. 叢日云:《西方政治文化傳統》[M],大連出版社,1996年。

18. 馮友蘭:《三松堂全集》第一卷[M],河南人民出版社,2000年。

19. 宮秀華:《羅馬:從共和走向帝制》[M],東北師范大學出版社,2002年。

20. 胡寄窗:《政治經濟學前史》[M],遼寧人民出版社,1988年。

21. 胡寄窗:《中國經濟思想史》中[M],上海財經大學出版社,1998年。

22. 李超民:《中國古代常平倉思想對美國新政農業立法的影響》[J],《復旦學報(社會科學版)》2000年第3期。

23. 李守庸:《中國古代經濟發展思想初探——兼論經濟發展思想不始于西方》[J],《經濟評論》1993年第2期。

24. 梁作檊:《羅馬帝國與漢晉帝國衰亡史》[M],廣東高等教育出版社,1997年。

25. 馬新:《漢代小農家庭略論》[J],《文史哲》1986年第4期。

26. 啟良:《古代中西方抑商問題的比較研究》[J],《世界歷史》1988年第3期。

27. 唐慶增:《中國儒家經濟思想與希臘經濟學說》[J],《經濟學刊》1933年第4卷第1期。

28. 唐任伍:《中外經濟思想比較》[M],陜西人民出版社,1996年第1版。

29. 汪洋:《羅馬法上的土地制度:對羅馬土地立法及土地歸屬和利用的歷史考察》[M],中國法制出版社,2012年。

30. 王大慶:《本與末——古代中國與古代希臘經濟思想比較研究》[M],商務印書館,2006年。

31. 王昉:《中國古代農村土地所有權與使用權關系:制度思想演進的歷史考察》[M],復旦大學出版社,2005年。

32. 巫寶三:《先秦經濟思想史》[M],中國社會科學出版社,1996年。

33. 巫寶三主編:《古代希臘羅馬經濟思想資料選輯》[M],商務出版社,1990年。

34. 楊共樂:《羅馬社會經濟研究》[M],北京師范大學出版社,2010年。

35. 于凱:《戰國秦漢之際的小農與國家》[J],《社會科學戰線》2006年第1期。

36. 張志:《先秦和規律經濟思想比較》[J],《經濟科學》1986年第1期。

37. 趙靖:《邱濬——中國十五世紀經濟思想的卓越代表人物》[J],《北京大學學報(哲學社會科學版)》1981年第2期。

38. 趙靖:《中國古代經濟思想史講話》[M],人民出版社,1986年。

39. 趙靖主編:《中國經濟思想通史》第1卷[M],北京大學出版社,1991年。

40. Baldwin, J. W., 1959, "The Medieval Theories of the Just Price: Romanists, Canonists, and Theologians in the Twelfth and Thirteenth Centuries" [J],, Vol. 49, No. 4: 1-92.

41. Bell, J. F., 1953, A History of Economic Thought, [M], New York: The Ronald Press Company.

42. Duncan-Jones, R., 1990, Structure and Scale in the Roman Economy, [M], Cambridge: Cambridge University Press, pp. 188.

43. Gordon, B., 1975, Economic Analysis Before Adam Smith: Hesiod to Lessius, [M], New York: Harper & Row Publishers, Inc. Barnes & Noble Import Division.

44. Gray, A., 1931, The Development of Economic Doctrine, [M], London: Longmans, Green and Co..

45. Haney, L. H., 1949, History of Economic Thought, [M], New York: The Macmillan Company.

46. Mackintosh, J., 1891, The Roman Law of Sale with Modern Illustrations, Digest xviii, 1 and xix 1, [M], Edinburgh: T.&T. Clark, Law Publishers, pp. 3.

47. Pomeranz, K., 2000, The Great Divergence: Europe, China and the Making of the Modern World, [M], Princeton: Princeton University Press.

48. Rothbard, M. N., 1995, Economic Thought Before Adam Smith: An Austrian Perspective on the History of Economic Thought, Volume I, [M], V.T.: Edward Elgar Publishing Ltd..

49. Scheidel, W., 2009, Rome and China: Comparative Perspectives on Ancient World Empires, [M], New York: Oxford University Press.

50. Swidler, A., 1986, “Culture in Action: Symbols and Strategies” [J],Vol. 51, No.2: 273-286.

(G)

①如專著方面有,胡寄窗(1988)、巫寶三(1996,附錄:中西古代經濟思想比較就緒論)、唐任伍(1996)、王大慶(2006)、陳勇勤(2006)。文章方面,涉及古希臘與中國的經濟思想的比較研究有,唐慶增(1993)、張志(1986)、啟良(1988)、李守庸(1993),等等。

②目前有關羅馬與秦漢經濟思想比較研究的研究明顯比較罕見,主要為胡寄窗(1988)。

①參見趙靖(1986,第13、295頁),Haney(1949,第73頁)和Bell(1953,第45頁)。

②胡寄窗:《政治經濟學前史》,遼寧人民出版社,1988年,第57頁。

③馮友蘭:《三松堂全集》第一卷,河南人民出版社,2000年,第580頁。

④唐慶增:《中國儒家經濟思想與希臘經濟學說》,《經濟學刊》1933年第4卷第1期。

① [意]彼德羅·彭梵得著,黃風譯:《羅馬法教科書》,中國政法大學出版社,2005年,第4頁。

② [羅馬]查士丁尼著,張企泰譯:《法學總論——法學階梯》,商務印書館,2009年,第5-6頁。

③叢日云:《西方政治文化傳統》,大連出版社,1996年,第317-319頁。

④羅馬早期由于希臘先哲的影響是不支持獲取利息的。“十二銅表法”則開始明文規定貸放的固定利息率,后來隨著財富增長,借貸行為開始普及。參見Bell(1953,pp.51)。

① Dogesta (1975,第137頁)。

② [前蘇聯]摩爾都霍維奇著,潘文院譯:《經濟學說史綱(從古希臘羅馬思想家到資產階級古典政治經濟學的奠基人)》,生活·讀書·新知三聯書店,1958年,第36頁。

③ [羅馬]西塞羅著、王煥生譯:《論義務》,中國政法大學出版社,1999年,第231頁。

④ [羅馬]西塞羅著、王煥生譯:《論義務》,中國政法大學出版社,1999年,第269頁。

⑤ [羅馬]西塞羅著、王煥生譯:《論義務》,中國政法大學出版社,1999年,第231、235頁。

⑥主要指當前學者對于“集體”的范圍界定存在不同。如關于儒家思想這一在古代中國長期占據支配地位的思想,有觀點認為儒家社群主義思想的核心是“國家”的“大集體”概念,也有觀點認為核心是“家庭/家族”的“小集體”概念。本研究根據秦漢經濟思想的具體論述特點,更傾向“大集體”概念。

⑦《漢書》卷五十六《董仲舒傳》第二十六。

⑧胡寄窗:《中國經濟思想史》中,上海財經大學出版社,1998年,第65頁。

⑨《漢書》卷二十四下《食貨志》第四下。

①《鹽鐵論》卷一《力耕》第二。

②《鹽鐵論》卷一《禁耕》第五。

③《鹽鐵論》卷一《本議》第一。

④《漢書》卷二十四下《食貨志》第四下。

⑤《春秋繁露》卷第八《度制》第二十七。

⑥《漢書》卷二十四上《食貨志》第四上。

⑦《鹽鐵論》卷一《錯幣》第四。

⑧ [美]約瑟夫·熊彼特著,朱泱等譯:《經濟分析史》第一卷,商務印書館,1991年,第107頁。

⑨ Codex, (1975,pp.128-129)。

①引自Baldwin, 1959。

②羅斯巴德認為,只要價格是自由協商達到的就是所謂“公平的”。參見Rothbard(1995,第31頁)。

③《管子》一書成書時間在學界存疑,本文借鑒的是趙靖(1991,第545-546頁)。

④《史記》卷三十《平準書》第八。

⑤《管子》《輕重乙》第八十一。

⑥《鹽鐵論》卷一《本議》第一。

①趙靖認為明代邱濬在《大學衍義補》中表達了勞動價值論的思想。參見趙靖(1981)。

②參見巫寶三主編:《古代希臘羅馬經濟思想資料選輯》,商務出版社,1990年,第364-368頁。

③參見李超民:《中國古代常平倉思想對美國新政農業立法的影響》,《復旦學報(社會科學版)》,2000年第3期。

④沙伊德爾更是將羅馬帝國和漢帝國稱為“孿生的帝國”。參見Scheidel(2009,pp.12-13)。

①參見《漢書》卷二十四下《食貨志》第四下。

②宮秀華:《羅馬:從共和走向帝制》,東北師范大學出版社,2002年,第240-241頁。

③參見Duncan-Jones, 1990。

④宮秀華:《羅馬:從共和走向帝制》,東北師范大學出版社,2002年,第242-243頁。

⑤《漢書》卷二十四上《食貨志》第四上。

⑥《漢書》九十九中《王莽傳》第六十九中。

⑦《文獻通考》卷一《田賦》考一。

①《通典》卷一《食貨》一。

②楊共樂:《羅馬社會經濟研究》,北京師范大學出版社,2010年,第167頁。

③參見汪洋:《羅馬法上的土地制度:對羅馬土地立法及土地歸屬和利用的歷史考察》,中國法制出版社,2012年,第53-66、116-129頁。

④參見《漢書》卷二十四下《食貨志》第四下。

⑤《漢書》卷五十一《賈鄒枚路傳》第二十一。

⑥《漢書》卷二十四上《食貨志》第四上。

⑦《晉書》卷二十六·志第十六《食貨》。

⑧參見Mackintosh, 1891。

⑨ [英]馬歇爾著,陳良壁譯:《經濟學原理》下卷,商務印書館1965年,第381頁。

⑩ [美]約瑟夫·熊彼特著,朱泱等譯:《經濟分析史》第一卷,商務印書館1991年,第112頁。

? [羅馬]M.P.加圖著,馬香雪等譯:《農業志》,商務印書館,2009年,第2頁。

①《漢書》卷四《文帝紀》第四。

②具體土地制度描述可參見王昉(2005)。

③馬新:《漢代小農家庭略論》,《文史哲》1986年第4期。

①于凱:《戰國秦漢之際的小農與國家》,《社會科學戰線》2006年第1期。

②王昉:《中國古代農村土地所有權與使用權關系:制度思想演進的歷史考察》,復旦大學出版社,2005年,第104-105頁。

③ [美]M.羅斯托夫采夫著,馬庸、厲以寧譯:《羅馬帝國社會經濟史》上冊,商務印書館,1985 年,第31頁。

④ [德]特奧多爾·蒙森著,李稼家年譯:《羅馬史》第1卷,商務印書館,1994年,第167頁。

⑤ [德]特奧多爾·蒙森著,李稼家年譯:《羅馬史》第3卷,商務印書館,2005年,第385頁。

⑥ [美]M.羅斯托夫采夫著,馬庸、厲以寧譯:《羅馬帝國社會經濟史》上冊,商務印書館,1985年,第7、81頁。

⑦《馬克思恩格斯全集》第25卷,人民出版社1974年,第671頁。

⑧ T. 弗蘭克:《古代羅馬經濟研究》,第1卷,第141頁。引自楊共樂(2010,第65頁)。

⑨楊共樂:《羅馬社會經濟研究》,北京師范大學出版社,2010年,第75頁。梁作檊:《羅馬帝國與漢晉帝國衰亡史》,廣東高等教育出版社,1997年,第28-29頁。

⑩ [美]阿夫納·格雷夫著,鄭江淮等譯:《大裂變:中世紀貿易制度比較和西方的興起》,中信出版社,2008年,前言。

① [意]朱塞佩·格羅索著,黃風譯:《羅馬法史》,中國政法大學出版社,1994年,第76頁。

② [羅馬]查士丁尼著,張企泰譯:《法學總論——法學階梯》,商務印書館,1989年,第6頁。

③《論語·學而》。

④《孟子·離婁上》。

⑤《春秋繁露》卷第十《深察名號》第三十五。

⑥ [英]羅素著,秦悅譯:《中國問題》,學林出版社,1996年,第27頁。

⑦趙靖主編:《中國經濟思想通史》第1卷,北京大學出版社,1991年,第667-673頁。

⑧如胡寄窗、韓訥等人的對西方經濟學說史發展的梳理。參見胡寄窗(1988),Haney(1949)。

⑨參見趙靖主編:《中國經濟思想通史》第1卷,北京大學出版社,1991年,第673頁。

①參見[英]赫胥黎著,嚴復譯:《天演論》,科學出版社,1971年,第48頁。

② [英]凱恩斯著,徐毓枬譯:《就業利息和貨幣通論》,商務印書館,1963年,第326頁。

③參見Swidler, 1986。

* 本文為上海社會科學院課題《經濟思想史學科方法論的中西比較與創新探索》及國家社會科學基金重大項目《中國經濟史學發展的基礎理論研究》(15ZD131)的階段性成果。作者感謝談敏教授、鐘祥財研究員、程霖教授、王忠孝博士及匿名審稿人在本文寫作過程中提出的寶貴意見。