比較優勢、可達性與產業升級路徑*——基于中國地區產品空間的實證分析

毛琦梁 王 菲

?

比較優勢、可達性與產業升級路徑*——基于中國地區產品空間的實證分析

毛琦梁1王 菲2

(1. 首都經濟貿易大學城市經濟與公共管理學院 北京 100070)(2. 清華大學公共管理學院 北京 100084)

本文基于產品空間理論來解釋國家內部地區比較優勢對于產業升級路徑的影響機制。以中國為案例,刻畫地級地區產業升級的動態演進路徑,實證分析比較優勢對于地區產業升級的影響。結果表明,地區產業升級受累積生產能力稟賦的影響,沿著與現有生產結構相近的道路發展,體現出路徑依賴的過程。不過,可達性高的地區產業升級對于本地累積生產能力稟賦的依賴要弱于可達性低的地區,一定程度上說明區域一體化程度是影響產業升級的重要方面。具有更多“機會”和“潛力”與外界交流能夠緩解自身比較優勢約束,實現更大程度的升級。同時,這也作為一個經驗證據說明解讀經濟問題時把握空間尺度的重要性。

產業升級 比較優勢 生產能力稟賦 產品空間

一、引 言

產業升級是經濟發展的重要問題,目前也已受到中國各級政府與社會的高度關注,很多沿海發達地區經歷較長時間的快速增長后遭遇“成長的煩惱”,希望推進“騰籠換鳥”,而一些中西部地區則迫切希望能夠通過產業轉移等方式引進較先進生產力來推進產業升級。在引導產業轉型與升級時,很多地方政府往往追隨中央政府的產業政策來指導本地產業發展,“中央舞劍、地方跟風”已成為一種普遍的發展模式(吳意云和朱希偉,2015)。發展經濟學認為產業升級所需能力的積累源于本地比較優勢的自然演化。不過,區域一體化的深入已經影響了地方發展對于本地要素稟賦等基礎條件的依賴,很大程度上促進了地區間產業競爭格局的重構。因此,在區域一體化日益深入的今天,一個國家內部地區的產業升級路徑如何選擇,比較優勢在其中將發揮多大的作用值得深入研究。

地區經濟發展與其生產結構緊密相聯,產業升級是地區生產能力積累并演化的一種體現。已有的貿易與增長理論認為能力積累需要充分發揮一個國家或地區的比較優勢,通過“干中學”、“看中學”以及專業化經濟等方式推動比較優勢的內生演進(Sachs和Yang,2000)。傳統上,對于國家或地區比較優勢的認識多是從資本、勞動、技術等要素的角度出發,或補充以政策、制度等影響因素予以改進。這種視角一則難以從整體上評判靜態比較優勢,也不能對產業持續升級中累積的比較優勢動態變化給予有效評價(鄧向榮和曹紅,2016)。為此,Hidalgo 等(2007)創造性地提出產品空間理論(),從比較優勢動態演化視角重新審視了國家或地區初始能力稟賦對產業升級路徑的影響。產品空間理論認為產品是一國或地區知識和能力的載體,其本身包含了經濟體的各種要素稟賦信息,綜合性地包括產品生產所需要的要素投入以及相應組織方式、社會制度等外部環境在內的全部生產條件的集合。產品間生產能力的相似性決定了產品轉換或產業升級是否能夠順利實現(鄧向榮和曹紅,2016)。在這個意義上,比較優勢是指產品比較優勢或者基于能力的比較優勢,本質上反映生產能力稟賦。一國或地區經濟發展和結構轉換的本質是該地企業集中生產本地優勢產品并學習和積累生產能力稟賦的過程(伍業君等,2012)。不同的國家因其當前的產業結構不同, 其未來的演化路徑就會有所差異(張其仔,2008)。

不過,產品空間理論的提出是基于國家尺度,探討比較優勢與產業升級之間的內在機制。產品空間理論是否也能對一國內部地區間產業升級有很好的解釋力需要進一步的研究。空間尺度在涉及地域的研究中必須謹慎考慮。不同經濟空間并不是像俄羅斯套娃那樣除存在大小差異外別無二致,而是具有自身特有的性質。對于每一層次的空間而言,某些特定的原理決定了各自經濟活動的空間結構,并不意味著對所有的空間范圍都成立(Combes 等, 2008)。就產品空間理論而言,國家與國內地區這兩個空間尺度的重要差異就在于一體化或分割程度不同,國內地區間的要素流動性更強,其可弱化先天比較優勢的影響(Davis和Weinstein, 1999)。實際上,空間尺度在國內與國際研究中的重要性已經在地區產業結構研究中展現出來。Bernstein和Weinstein(2002)證明以要素稟賦來分析產業空間結構,對于國內的預測效果弱于國際間的預測,對于交易成本低的地區間的預測效果低于交易成本高的地區間的預測。

在當今全球化背景下,國家與地區的發展都越來越依賴協作網絡。地區間獲取生產要素、進行知識交流的“機會”和“潛力”成為區域經濟發展極為重要的因素。基于此,相比于國家的產業升級,國家內部由于一體化程度更高,國內地區經濟主體之間能夠更便捷地進行交流與協作,從而促進空間溢出,故其發展受本地累積生產能力的影響可能相對較小,更容易發生跳躍性升級。一般而言,地區獲取外界作用的“機會”和“潛力”受可達性()影響。可達性的概念最早源于Hansen(1959),簡單而言,指一個地方到另一個地方的容易程度,表達了實體之間空間意義上的疏密關系,表現為商品、服務、勞務、資本、信息等穿越空間的阻力或經濟距離。可達性是導致經濟發展空間差異的重要原因(張莉,2013)。可達性高的地區具有更多“機會”和“潛力”與外界產生聯系,能夠更加便利地獲得生產要素、信息與知識,有助于通過學習增強地區生產能力,弱化本地比較優勢的限制,實現產業更大程度的升級。

關于可達性對于地區產業升級的影響,比較典型的研究表明交通發展提高地區可達性,將會通過加快知識溢出促進產業升級。一個區域與其他區域之間知識流動(溢出)的便捷程度是區域經濟發展極為重要的因素(拜琦瑞和楊開忠,2008)。尤其技術、知識密集型產業或生產環節,對交易成本比較敏感,影響其競爭力的主要因素是信息獲取和交流的便利性(原小能和唐成偉,2015)。知識溢出效應是地區產業升級的關鍵,交通發展提高沿線城市的可達性,増加知識交流的頻率,有助于產業升級(Trip,2005)。比如Chen和Hall(2011)研究發現,高速鐵路沿線城鎮的知識密集型產業發展速度明顯快于非沿線城鎮。此外,很多研究也表明地區間溢出效應、要素流動等反映可達性的因素也對產業升級具有重要影響。Boschma等(2011)研究發現,地區間溢出效應是生物技術產業升級的重要影響因素。空間溢出效應對中國地區產業升級也產生不可忽略的正面影響(紀玉俊和李超,2015)。另外,提高地區可達性與開放程度,促進要素流動與溢出,有助于促進資本流動、技術進步和全要素生產率的提高,成為影響產業升級不可忽視的原因。王金營(2013)針對中國的研究發現,人力資本與物質資本等要素的空間流動與集聚是影響地區產業升級的關鍵因素之一;與之對應的,市場分割會通過限制投資的溢出效應對產業升級產生抑制作用(蹤家峰和周亮,2013),這從側面說明,弱化可達性將可能限制產業升級。

目前產品空間理論也已經被擴展延伸到對國家內部區域的研究上,不過對于兩種空間尺度隱含的差異性缺乏關注。諸如Frenken等(2007)、Boschma等(2013)分別通過對荷蘭、西班牙的研究,證明了基于地區自身生產結構的比較優勢對產業升級具有促進作用。關于中國的研究中,張其仔(2014)利用產品空間理論探討中國區域間雁陣式產業升級,賀燦飛等(2016)等基于該理論研究中國地區對外貿易產品空間演化,結論也都表明地區生產能力稟賦對于產業升級具有顯著影響。雖然實證研究也都表明國家內部地區與國家一樣,產業升級受生產能力稟賦影響,但是,忽視兩種空間尺度的差異性仍然會存在一些問題。一方面,有可能高估比較優勢對于地區產業升級的限制,從而忽視通過適當的制度與政策創新突破原有路徑、為地區發展創造新的機會;另一方面,理解兩種空間尺度下產業升級的差異性有助于更好地把握經濟活動空間組織的內在規律以及區域一體化的影響機制。實際上,國內不同區域產業升級受本地比較優勢影響具有差異性也已受到關注,諸如賀燦飛等(2016)研究發現,中國東部地區相對于中西部地區而言,出口產品結構演化受技術關聯的影響較弱,產品發展受其特定能力的影響相對較小。相對而言,東部地區無論是國內還是國際可達性都更高,其產業升級與中西部地區的差異性可能就在于此。

因此,本文試圖利用產品空間理論來解釋國家內部地區的產業升級,考察國內地區產業升級路徑對于比較優勢的遵循程度,以及地區可達性是否影響比較優勢的作用程度,以期說明產品空間理論解釋能力的空間尺度性。基于此,本文以中國國內地區為研究對象,基于產品空間視角刻畫中國地區的產業升級動態演進路徑,從生產能力稟賦角度實證分析比較優勢對于地區產業升級的影響,并進一步探討不同可達性地區之間產業升級對于本地比較優勢的依賴程度差異。中國區域發展很不平衡,地區間產業發展階段差異較大,產業結構異質性很強,而且,中國地域廣闊,地區可達性差異性很大,因此具有研究的典型性。本文接下來的安排如下:第二部分介紹本文的技術路線與主要研究方法;第三部分通過構建產品空間圖,展示中國地區產業結構演進的經驗證據;第四部分實證檢驗比較優勢對于中國地區產業升級的影響;第五部分,對于實證分析進行穩健性檢驗;最后是總結性評論。

二、研究方法與數據說明

(一)產品空間構建

1、產品比較優勢與產品鄰近度的衡量

產品比較優勢的測度一般使用顯性比較優勢指標()(以下簡稱),用來衡量一國(或地區)生產的產品占該國(或地區)全部產品的比例與全球所有國家(或一國所有地區)生產的產品占全球所有國家(或該國所有地區)生產全部產品的比例之比。一般取=1作為界定一國(或地區)產品是否具有顯性比較優勢的臨界值,>1說明某產品具有顯性比較優勢,否則不具有。

產品鄰近度()是基于某兩個產品同時在這個國家具有比較優勢的共同發生概率予以測度的。從全局來看,如果能同時生產某兩種具有顯性比較優勢產品的國家越多,則可以認為這兩種產品生產所需的生產能力越相似,兩種產品之間的距離越近,即產品鄰近度越高,實現產品間升級的難度和幅度會越小;反之則反。計算方法如公式(1)所示。

式(1)中,RCA中表示產品的顯性比較優勢,表示在產品具有顯性比較優勢的條件下,產品也具有顯性比較優勢的條件概率,反映了與兩種產品同時具有顯性比較優勢的可能性。由于兩種產品相互間的條件概率未必相等,但兩種產品之間鄰近度應該是定值,考慮到同時生產兩種產品所需條件相對嚴苛,故取條件概率最小值作為產品鄰近度的衡量標準。如此,通過計算任意兩種產品的鄰近度,獲得各個產品之間的距離關系。

2、產品密度——支撐產業升級的生產能力稟賦的測度

為了綜合性測度一個地區在某種產品上有關投入、基礎設施、制度和技術水平等生產能力稟賦,即生產某項產品的潛在比較優勢,Hidalgo 等(2007)使用“產品密度”的概念測度一種潛在產品與該地區目前生產產品的平均接近程度,即在該地區生產產品集合既定條件下圍繞該產品周邊所有產品具有的生產能力。具體方法如公式(2)所示,產品密度被看成是潛在產品與其周邊產品的加權平均鄰近度值,該值大小反映了潛在產品周邊累積的生產能力稟賦大小。某個產品的產品密度值越大,說明該產品周圍就有越多開發成功的產品,此產品未來發展為比較優勢產品的可能性也較高;反之則不然。

其中,表示地區產品的產品密度,x為地區產品是否具有顯性比較優勢的邏輯值,如果RAC>1,則1,否則等于0。

3、產品空間的構建方法

本文試圖分析國家內部地區產業升級的影響機制,但是國內地區間生產要素流動性很強,空間溢出較為顯著,有可能導致一個地區同時具有顯性比較優勢的產業之間并不一定具有較強的技術關聯,從而扭曲產品之間客觀的臨近度格局。為獲得純粹基于技術關聯的產品空間格局,需要盡可能消除生產要素流動和空間溢出對于產業結構的影響。為此,立足于空間單元相對隔絕的全球國家尺度進行測度可以有效地避免以上弊端。因此,本文基本技術路線為:首先刻畫全球產品空間,獲得主要基于技術聯系的相關產品空間數據;然后利用國內地區產業數據,探討地區比較優勢對于產業升級路徑的影響與地區差異。

在刻畫產品空間格局時,需要選擇一個產品之間關系相對比較穩定的時段進行分析才比較合理。為此,本文按照Hidalgo 等(2007)的分析期構建了全球產品空間圖。鄧向榮和曹紅(2016)的研究指出,產品間距離關系變化并不明顯,產品鄰近度的概率累積分布在較長一段時期內相對穩定。這支持了本文以全球1998-2000年為分析期的產品空間為基礎來研究中國2001-2010年地區產品空間結構演進機制。另外,在對中國地區的產品進行分類時采用了地區生產數據,用區位商代表的專業化指數替代顯示性比較優勢指數,對于國內地區而言,生產數據包括了不可貿易產品,能夠更好地反映地區產業比較優勢。

構建全球產品空間的具體流程如下:第一,獲得年775*775的產品鄰近度矩陣;第二,借鑒賀燦飛等(2016)的方法,利用Cytoscape 3.4.0軟件構建全球產品空間布局圖,節點間的連接權重為產品鄰近度值;第三,剔除鄰近度小于0.55的邊,只將所有鄰近度大于0.55的連接權重添加到基礎圖上,形成全球產品空間布局(圖1)。剔除的目的在于降低產品少量邊際相關性等冗余信息的干擾,確保產品空間圖可以清晰刻畫產品主要鄰近關系,但所有產品鄰近度數據均會在實證中得以反映,故剔除本身不會造成實證結果偏誤。

(二)計量模型構建

考察產業升級路徑是否依賴以及在何種程度上依賴于地區累積的生產能力稟賦優勢,可以通過測度產品密度對產業升級的影響。如果產業升級遵循比較優勢,那么產品密度值越高,地區潛在產品升級的可能性就越大,否則說明了產業升級路徑并不一定遵循比較優勢。為此,借鑒Hausmann和Klinger(2007)的模型思想,構建的基本模型如式(3)所示:

x表示年地區產品是否具有顯示性比較優勢(是則為1,否則為0);表示地區產品在期的產品密度,系數表示產品密度在產品升級中的作用,旨在反映產業升級與累積的生產能力稟賦的關系,如系數顯著為正,說明產品升級借助周邊產品累積的生產能力,體現為遵循比較優勢的升級路徑;否則說明產品升級與周邊產品關系不大或沒有關系。系數值越大表明產業升級越依賴于此。x為因變量的滯后變量,為影響產業升級的其他變量,為擾動項。

一個國家內部由于更為便利的要素流動有可能使地區產業升級受本地生產能力稟賦的影響不同于國家產業升級對于本國生產能力稟賦的依賴。首先,本地區產業升級很可能受到周邊地區生產能力稟賦的影響,存在空間溢出效應。因此,在模型(3)中加入空間溢出變量,如式(4)所示。空間溢出變量從兩方面構建:第一,毗鄰地區產品密度(表示為),用鄰接地區的產品密度均值表示;第二,同省產品密度①(表示為),用同省其他地區距離加權產品密度表示,由于我國的“行政區經濟”現象,同省地區間影響比較突出。其次,為定量評價地區獲取外界作用的“潛力”與“機會”對于產業升級的影響,進一步在模型(4)中加入分類變量D,構建模型(5)。計算2001-2010年中國地級地區可達性的平均值,并按數值高低分成兩類——可達性高的地區(1)與可達性低的地區(0)。如系數顯著為負,則表明相較于可達性低的地區,可達性高的地區產業升級對于本地生產能力稟賦的依賴更低。

可達性的計算方法參考Stelder(2016),如式(6)和(7)所示。其中,A表示地區的絕對可達性,a表示地區的相對可達性,表示地區生產總值,d表示地區到地區的最短公路旅行時間,地區內部旅行時間(當=)設定等于0.5小時②,為地區數量。使用當年價GDP計算可達性難以進行年際比較,因難以找到地級地區的價格指數,因此通過式(7)轉變為相對形式,即某地區可達性等于該地可達性占所有地區可達性總和的比重,可以反映某個地區可達性的相變化,且能進行年際比較。

另外,控制變量的設定如下:作為一個強調政府宏觀調控與市場力量并重的國家,研究中國生產結構演化不能忽視政策的影響,因此,模型中加入了政策變量(),屬于各地區“十五”、“十一五”規劃中政府政策導向產業,設定=1,否則,=0。為了控制固定效應,在模型中加入了三個虛擬變量。是區域虛擬變量,東部、中部、西部與東北地區分別賦值為1、2、3、4,控制區域差異;為二位數產品虛擬變量①,控制產品差異;為年份虛擬變量,控制時間差異。

(三)數據來源與處理

本文以中國地級地區為空間單元進行分析,不包括香港、澳門特區和臺灣省,因為西藏較為特殊,也未納入分析,總計包括330個地級單元②。產業范圍僅針對第二產業。產業數據來源于《中國工業企業數據庫》,以總產值角度分析產業規模,刪除武器制造業等國防工業,總計包括516個四位數行業。為契合“十五”與“十一五”規劃時段,以2001-2010年為分析時期。需說明的是,該數據庫1998-2006年的統計范圍為全部國有及年產品銷售收入500萬元及以上的非國有企業,2007-2010年的統計范圍為年主營業務收入在500萬元及以上的工業企業。實際上,經過國企改革,國企規模都較大,年主營業務收入基本都在500萬元以上。因此,2007-2010年的統計口徑與1998-2006年的統計口徑基本一致。

本文對于全球產品空間的刻畫采用與Hidalgo 等(2007)一致的數據來源與產品分類標準——基于標準四位數產品分類的國際貿易數據,其中數據來源于聯合國商品貿易數據庫()。值得說明的是,因為產品空間圖的刻畫是基于全球國家貿易數據,為此需要將中國國民經濟行業分類標準與對接起來。利用聯合國關于與的對照表、中國國家統計局公布的國民經濟行業分類()與的對照表,將中國四位數產業分類轉化為分類。但是,轉換過程中由于標準差異,損失了部分產業信息,不過大部分仍然被保留下來。

地區生產總值來源于相應年份的《中國區域經濟統計年鑒》。基于2001-2010年全國交通地圖,利用地理信息系統軟件將高速公路干線、國道、省道等數字化,建立全國交通網絡地理信息數據庫,利用網絡分析功能獲取地級城市之間的最短旅行時間距離。依據《中華人民共和國公路工程技術標準()》,設定等級公路的時速:高速公路100 km/h,國家級道路80 km/h,省級道路70 km/h。另外,通過收集和整理各市2001-2010年對應的五年規劃,將其中列為發展目標的產業作為政策支持產業。

三、描述性分析

(一)產品空間圖與中國地區產業結構演進

全球產品空間結構分布呈現出典型的核心區域致密而邊緣區域稀疏的特征。其中,機械、儀器儀表等資本、技術密集型產品位于產品空間的中心,化工產品位于中心附近,這些產品緊密相連,共同構成了產品空間的“核心”;其他種類產品處于“外圍”,多數屬于勞動密集型和資源密集型產業,最外圍是漁業、動物及熱帶農作物等。產品空間圖左邊外圍的一大集群是紡織業和服裝,最底端的是很大的電子工業簇群。為觀察2001-2010年中國不同可達性地區在產品空間的位置及產業升級歷程,按照可達性的高低將全部地級地區平均劃分為四個組別,以全球產品空間布局圖為基礎,用深色突出顯示每個組別2001年與2010年具有顯性比較優勢的產品節點,淡化其他產品節點,形成產業升級演進圖(圖2和圖3)。其中,對于可達性最高和最低兩類地區的產業結構演進展開詳細分析。

圖1 全球產品空間結構布局

(1)2001年 (2)2010年

總體上,兩類不同可達性地區的優勢產品格局沒有發生顯著的變化,不過相對而言,可達性高的地區比可達性低的地區表現出更為明顯地向產品空間中心集聚的特征。對于可達性高的地區而言,2001-2010年,部分處于邊緣的原材料和初加工產品等顯性比較優勢產品逐漸失去優勢,服裝、紡織等產業一定程度上失去比較優勢,具有比較優勢的產品逐步逐漸向機械、化學、電子信息等產業拓展,這在一定程度上印證了此類地區高附加值、高技術含量產品逐漸增多的事實。對于可達性低的地區而言,2001-2010年,產品空間格局變化較小,仍有大量顯性比較優勢產品是處于空間邊緣的原材料和初加工產品,處于邊緣的傳統產業很長時期內持續保持比較優勢,其次是處于產品空間核心的產業領域未出現明顯擴展。總體相對而言,可達性低的地區傳統產業一方面持續扮演支撐地區經濟發展的角色,另一方面也將生產能力稟賦長期鎖定于該領域,促進產業升級的動力相對較為有限。

圖3 可達性低的地區的產品空間格局變化(2001-2010年)

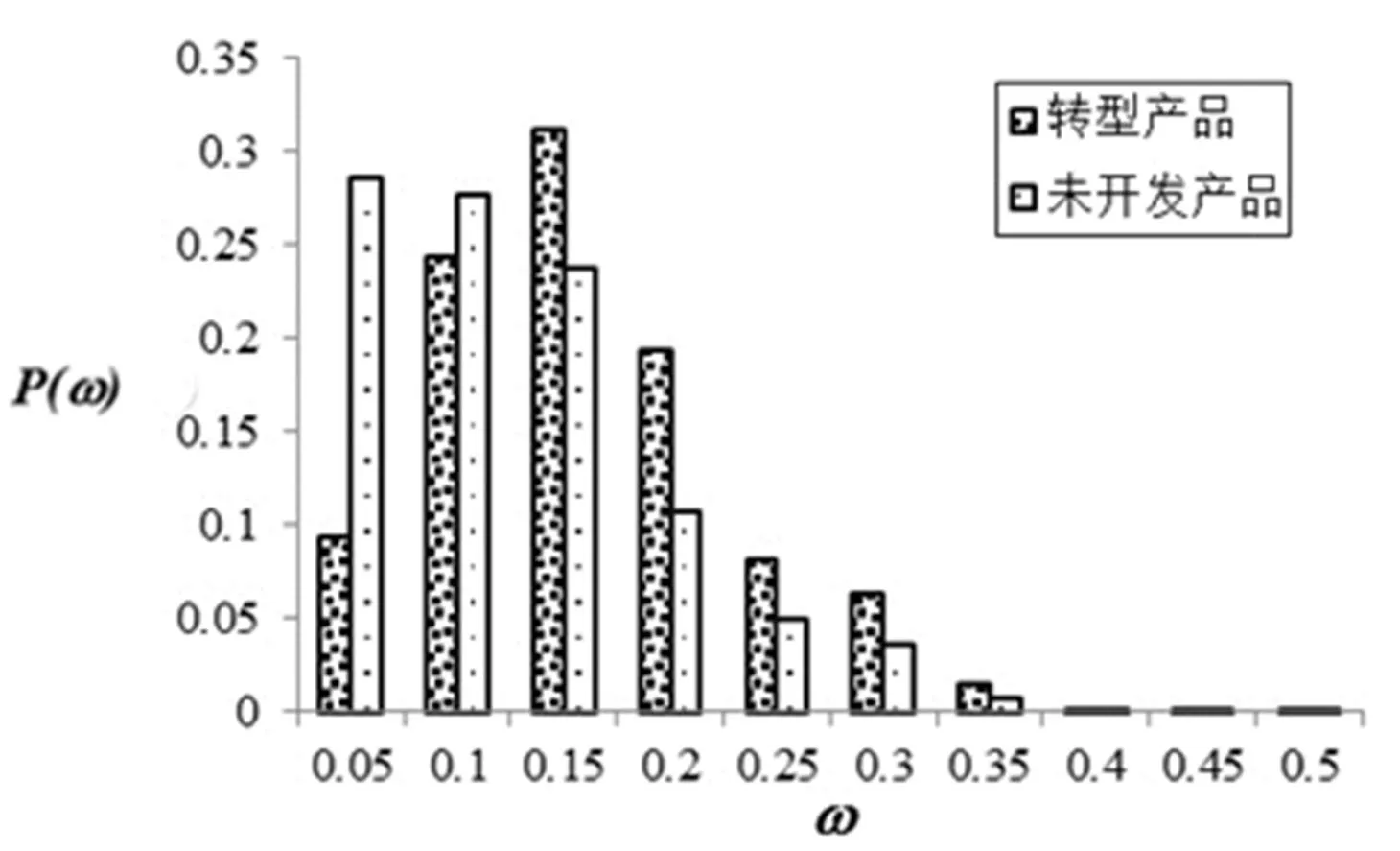

(二)比較優勢與中國地區產品空間演進

為了更直觀地考察地區生產能力稟賦對產業升級可能性的影響,將由不具備比較優勢到具備比較優勢的產品設定為一個“轉型產品”,將一直不具備比較優勢的產品設定為“未開發產品”,然后分析是否圍繞轉型產品的密度要比圍繞未開發產品的密度高。具體而言,把2001年地區生產的<0.5的產品和在2010年地區生產的>1的產品作為“轉型產品”;作為對比,把在2001年和2010年0.5的產品當作“未開發產品”,并且不考慮不適合這兩種標準的任何情況;最后,通過繪制產品的密度分布圖展示初期沒有顯示比較優勢的產品在下一期培育出比較優勢可能性的分布。圖4中橫坐標表示以產品密度來衡量的生產能力稟賦,縱坐標表示產品是否轉型的概率。結果顯示,轉型產品周圍比未開發產品具有更高的密度,即表明企業更傾向于移動到距離近且密度大的新產品,證明了產業升級依賴于地區原有的生產能力稟賦。Hidalgo 等(2007)基于全球國家的產品密度分布圖顯示,國家間轉型產品周圍與未開發產品周圍的密度差異更為顯著,這也從一個側面反映,相對于國家產業升級,國內地區的產業升級對于本地生產能力稟賦的依賴較弱。

四、國內地區產業升級的實證分析

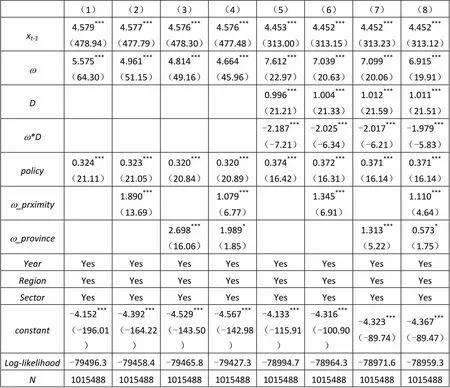

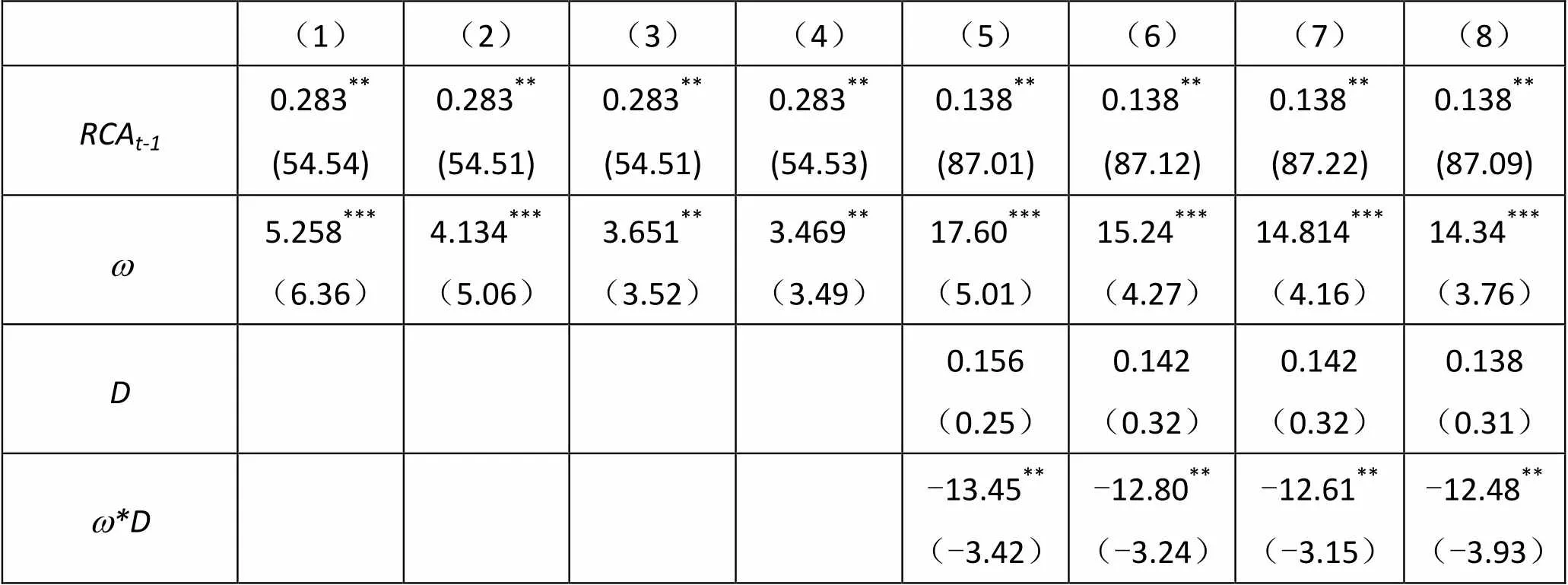

為實證檢驗累積的生產能力稟賦對中國地區產業升級路徑的影響,本文通過構建2001-2010的混合截面數據模型,實證分析產品密度對中國地級地區產品結構演化的影響。因為被解釋變量為0/1變量,采用模型檢驗方程式(4)和式(5)。結果如表1所示,其中1-4列是估計模型(4)的結果,5-8列是估計模型(5)的結果。總體來看,解釋變量的系數在所有回歸結果中都顯著大于零,且數值基本一致,表明生產能力稟賦在中國地區產業升級中發揮了引領作用,反過來也說明,國內地區產業升級依賴于本地比較優勢。

表1 比較優勢與地區產業升級估計結果

注:括號內數字為t檢驗值;***、**、*分別代表1%、5%和10%的水平下顯著。

針對重點考慮的生產能力稟賦對于地區產業升級的影響是否受可達性的影響,回歸結果5-8列顯示,的系數顯著為負,而且在基于不同變量的估計結果中系數的絕對值基本一致,這表明可達性高的地區生產能力稟賦對于產業升級的影響要顯著小于可達性低的地區。另外,生產能力稟賦的空間溢出變量和的系數顯著為正,表明了本地區產業升級受周邊地區生產能力稟賦的空間溢出效應,同時地區所在省份的生產能力稟賦也對本地產業升級產生不可忽視的影響。以上兩個方面同時印證了與其他地區的相互作用是地區產業升級不可忽視的重要因素。可能的原因在于,可達性影響生產要素的空間流動以及知識空間溢出,影響一個地區利用或引進其他地區生產能力稟賦的機會。相對而言,可達性高的地區與其他地區交流更為便利,有助于生產要素、信息、知識等空間流動,這些地區的企業因而更有機會能夠與其他地區進行聯系以促進知識溢出,能更加便捷地獲得優質生產要素,多種原因促使這些地區的企業更有潛力實現技術升級,其發展受特定產品累積生產能力的影響相對較小,更容易開發距離自身能力稟賦較遠的新產品,從而減弱產品技術關聯的影響;而可達性較差的地區只能更多地依靠本地技術關聯實現演化。

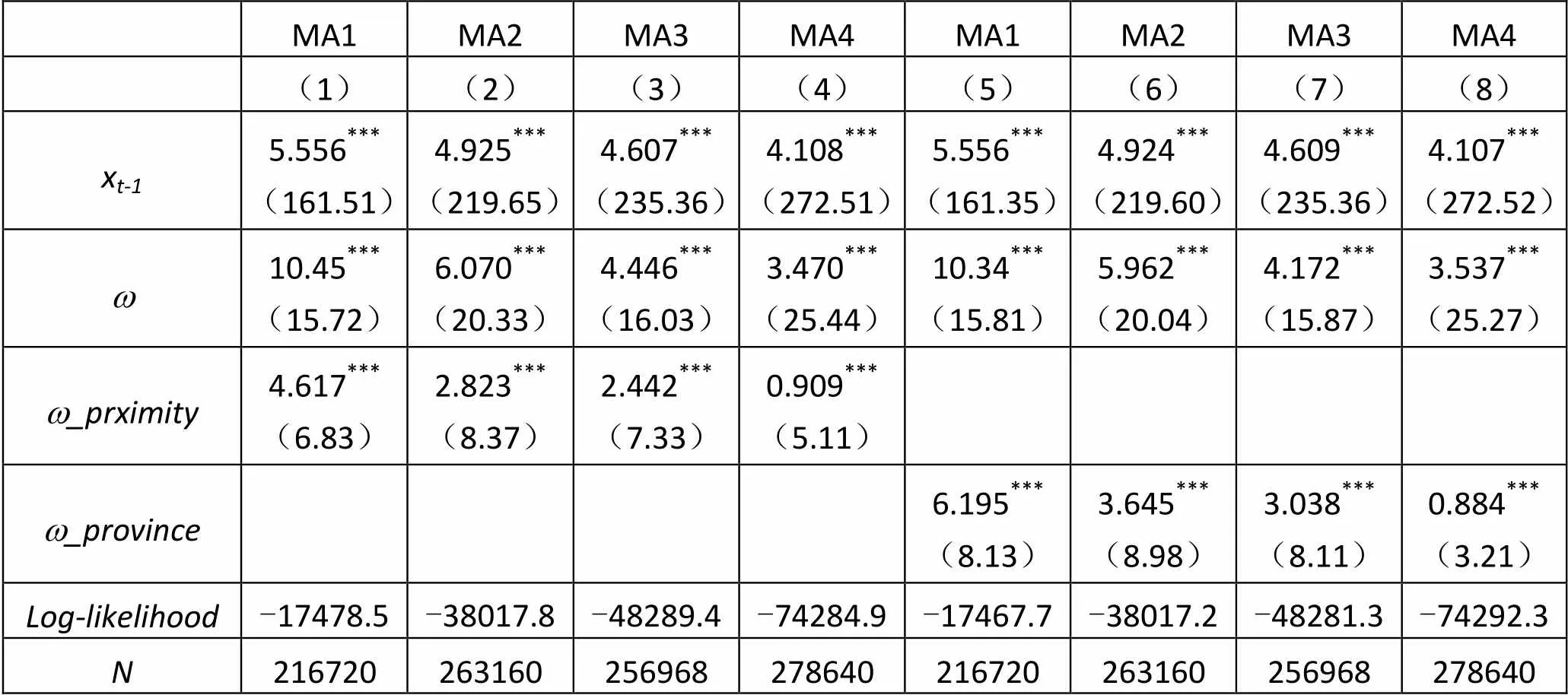

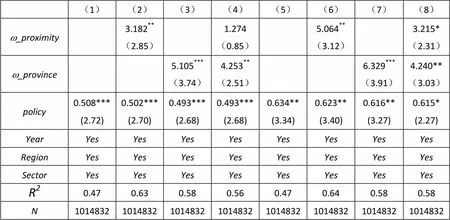

為進一步說明以上結果的可靠性,將所有地級地區按照可達性由低到高平均劃分成四類區域,然后分別用四類區域的數據來驗證方程(4)。結果如表2所示,總體上,解釋變量的系數估計值隨著組別由低到高逐漸降低,在以鄰接地區產品密度為空間溢出變量的結果中,可達性由低到高的四組地區,的系數估計值逐步降低;以同省地區產品密度為空間溢出變量的結果中,的系數估計值表現出了同樣的變化規律。這進一步表明,相對而言,可達性高的地區產業升級對于本地生產能力稟賦的依賴要弱于可達性較低的地區。

本文還控制了政策因素對于地區產業升級的影響,政策變量的估計系數顯著為正,且所有估計結果中的系數值基本相等,這表明了政策對產業發展具有不可忽視的影響。在我國,政府這只“看得見的手”在一定程度上左右了地區產業結構演進。這與賀燦飛等(2016)關于中國出口產品結構演化受到政策影響的結論相呼應。該結果在一定程度上說明,地區生產結構演化可以通過制度、政策創新突破原有路徑,為產業升級創造新的機會。

表2 比較優勢與不同可達性地區產業升級估計結果

注:括號內為t檢驗值;***、**、*分別代表1%、5%和10%的水平下顯著;MA1、MA2、MA3、MA4分別表示可達性由低到高的四類地區。因篇幅限制,政策變量和三個虛擬變量回歸結果省略,如需要,可向作者索取。

五、穩健性檢驗

上述回歸分析可能會面臨一些潛在的問題,因此需要做進一步的穩健性檢驗。第一,由于上述模型中因變量是離散變量(非0即1的二值變量),以此作為被解釋變量存在一定的問題:生產能力稟賦推進產業升級是持續性的過程,具有量變累積產生質變的特征,以=1為臨界點簡單地界定是否發生產業升級忽視了升級的連續性,消除了大量有關地區產業升級的有用信息。因此,為了檢驗模型實證結果的穩健性,放松被解釋變量的臨界值假設成為一個很好地選擇。具體而言,以地區產品的顯性比較優勢值()為被解釋變量替代產業是否實現升級的邏輯值,以的值來體現產業升級的連續性過程。

第二,本文提出可達性影響地區產業升級對于比較優勢依賴的內在邏輯之一就是可達性影響地區獲取生產要素(或生產要素流入)的差異性,如果前文結論是穩健的,那么直接估計地區要素流入差異是否影響產業升級對于比較優勢的依賴程度,應該也會表現出相同的特征。鑒于數據可獲得性,用地區常住人口變化[⑤]來度量生產要素流入差異,人口在地區間流入差異實質上綜合地反映地區獲取生產要素的吸引力與獲取程度。具體方法為,基于模型(5),將可達性分類變量替換為常住人口變化變量,以和產品密度交互項形式進入模型,其中,人口變化變量用常住人口增長率和常住人口增長量兩種形式表示,兩者分別作為調節變量,用以反映比較優勢對于地區產業升級的作用受人口要素變化的影響程度。

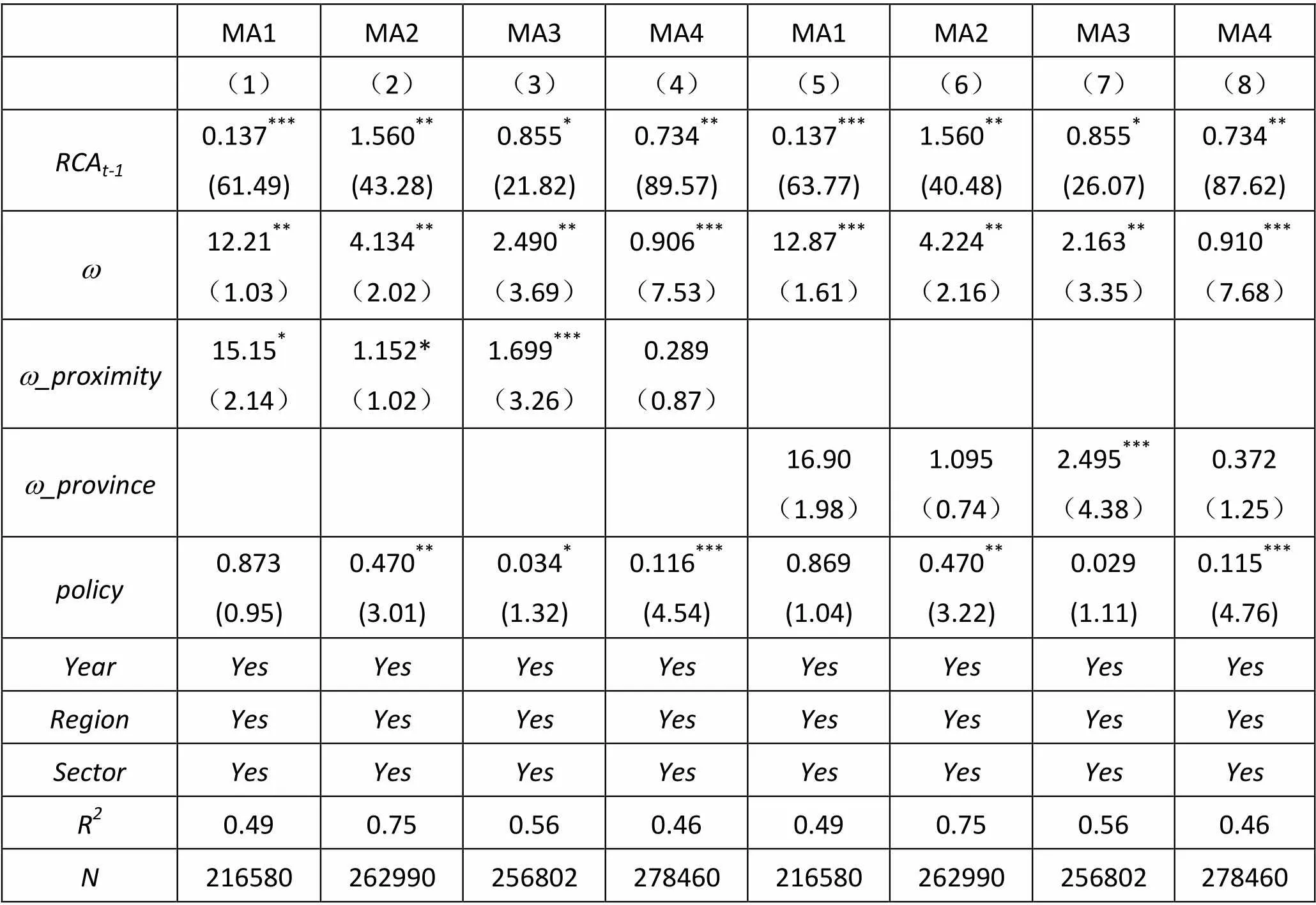

第一種穩健性檢驗結果如表3所示,其中1-4列是模型(4)的估計結果,5-8列是模型(5)的估計結果。結果顯示,解釋變量的系數估計值仍然顯著為正,再一次印證了國家內部地區產業升級也顯著依賴于本地生產能力稟賦。另外,5-8列顯示,*的系數顯著為負,同樣表明可達性高的地區產業升級對于本地生產能力稟賦的依賴要顯著小于可達性低的地區。繼續分別對不同可達性的四類地區的比較優勢與產業升級關系做了穩健性檢驗(表4),結果同樣也顯現了產品密度系數的估計值隨著可達性的提高而逐步減小的規律。同時,空間溢出變量和的系數也都顯著為正,再一次證明了國內地區產業升級受周邊地區或者一定地域范圍內的生產能力稟賦的空間作用。

表3 以RCA為被解釋變量的比較優勢與地區產業升級估計結果

續表3

注:括號內數字為t檢驗值;***、**、*分別代表1%、5%和10%的水平下顯著。

表4 以RCA為被解釋變量的比較優勢與不同可達性地區產業升級估計結果

注:括號內數字為t檢驗值;***、**、*分別代表1%、5%和10%的水平下顯著;MA1、MA2、MA3、MA4分別表示可達性由低到高的四類地區。

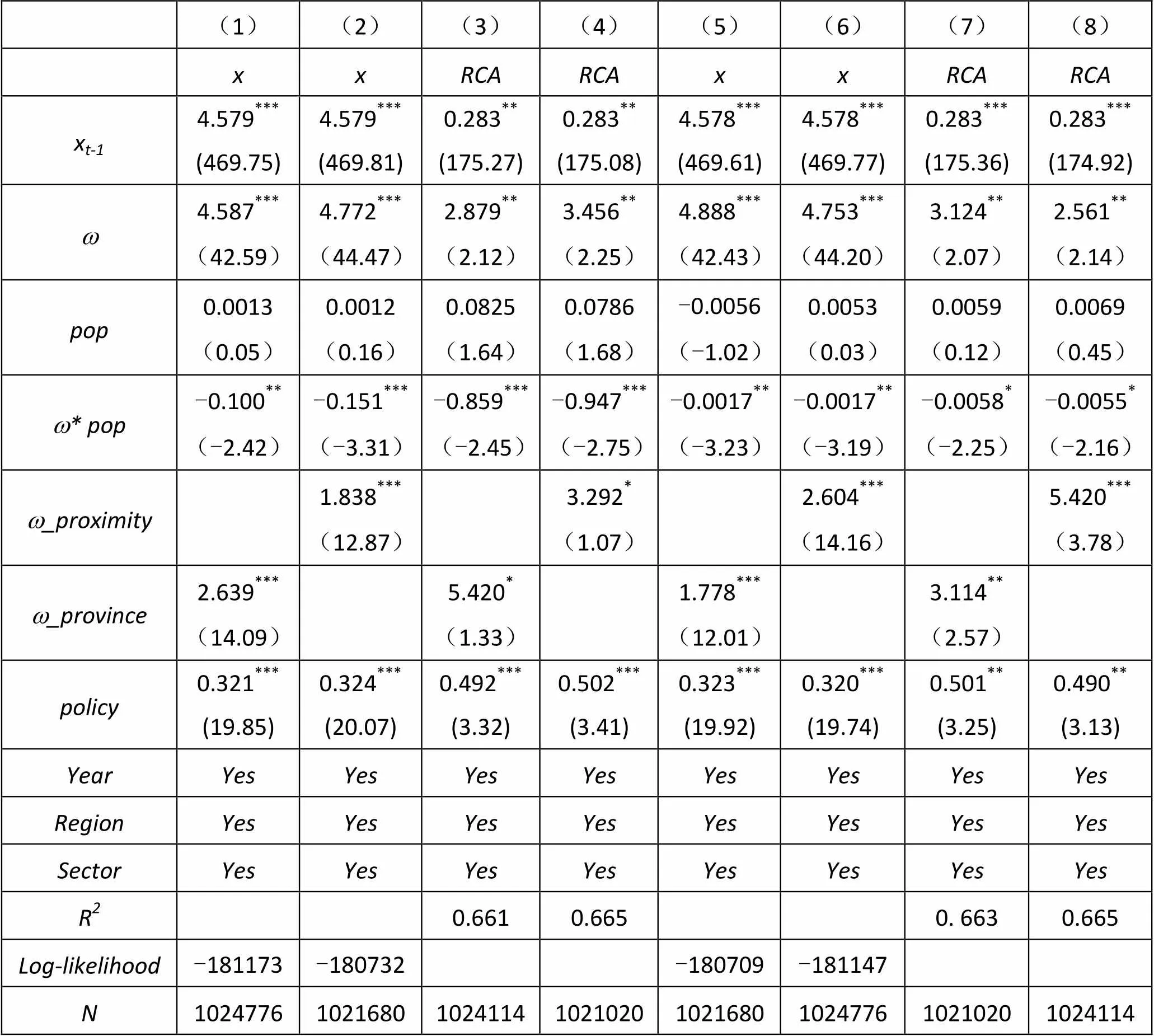

第二種穩健性檢驗是直接估計以地區常住人口變化表征的要素流入差異對于產業升級路徑影響。估計結果(表5)再一次為本文的觀點提供了重要證據。首先,解釋變量的系數所有估計值顯著為正,表明了地區累積生產能力稟賦對于產業升級路徑的積極影響;其次,無論基于哪種形式的因變量或者何種形式的人口變化變量(用表示),人口變化量與產品密度交互項()的系數都顯著為負。由此說明,地區生產要素獲取程度的差異性是影響產業升級對于累積生產能力稟賦依賴程度的原因之一。地區生產要素流入越高的地區,其產業升級對本地生產能力稟賦的依賴越小,這也進一步印證了不同的可達性可能造成地區間產業升級路徑的一定差異性。

表5 人口變化與地區產業升級估計結果

注:括號內數字為檢驗值;***、**、*分別代表1%、5%和10%的水平下顯著;其中列x表示以產業是否升級的邏輯值(0/1)為因變量,RCA表示以RCA值為因變量;1-4列中,人口變化變量用常住人口增長率表示,5-8列中,人口變化變量常住人口增長量表示。

值得說明的是,與前文實證檢驗結果相比,穩健性檢驗中關鍵變量的系數變化較大,主要表現為隨著空間溢出變量的依次放入,以顯性比較優勢值為被解釋變量的估計結果中變量的系數變化幅度明顯要大于以是否實現升級的邏輯值為被解釋變量的相應變化幅度。主要原因在于被解釋變量的不同。是否實現升級的邏輯值是二值變量,顯性比較優勢是連續變量,因此導致了相關解釋變量對其影響程度的數值表現也會不同;關鍵變量與兩個空間溢出變量之間存在一定的相關性,隨著空間溢出變量的依次放入,以顯性比較優勢為被解釋變量的估計結果中,關鍵變量會產生更大的系數值變化。總體而言,這部分的穩健性檢驗再次表明,國家內部地區產業升級難以脫離本地生產能力稟賦表征的比較優勢的影響,不過,相對而言,可達性高的地區產業升級對其的依賴要弱于可達性較低的地區。

六、結 論

本文試圖利用產品空間理論來合理地解釋國家內部地區的產業升級路徑受比較優勢的影響,期望能夠豐富相關研究,為國家與地區產業升級路徑研究提供新的證據。為此,本文基于產品空間理論與中國地級地區視角,從生產能力稟賦角度實證分析比較優勢對于地區產業升級的影響。研究結果顯示,地區生產結構演化受本地累積生產能力稟賦的影響,產業升級沿著與現有生產結構相近的道路發展,體現出路徑依賴的過程。這與已有的基于產品空間理論的研究相互呼應,也進一步說明了,地區產業升級依賴于原有諸如制度、技術、資源等基礎條件,一定時期內產業升級與跳躍將會限制在一定產業技術聯系距離內。

不過,中國的案例表明不同地區的生產結構演化過程具有差異性。可達性高的地區產業升級對于本地生產能力稟賦的依賴要弱于可達性差的地區,表明與外界交往便捷的地區能夠通過與其他地區的緊密聯系,緩解自身生產能力稟賦約束。實質上,區域一體化使得產業升級或者更廣義上地區發展的密碼更加復雜化,能夠更便捷地與外界聯系的地區相對而言更容易獲得外界生產要素、知識溢出等多種支持,更容易突破生產能力稟賦限制,從而具有更大的機會實現產業升級。區域一體化對于地區產業升級的影響,也是國內地區產業升級區別于國家產業升級的重要方面,同時也是不同空間尺度經濟問題差異的重要體現。

遵循自身比較優勢,從既有比較優勢產品向空間中相鄰近的產品逐步演進,是實現產業升級的現實選擇。地方政府應基于當地產業基礎,引導產品空間中技術關聯強的產業聯動發展,發揮路徑依賴對生產結構演化的作用。不過,一個地區雖然無法完全脫離現有生產能力基礎進行大跨度發展,但是,通過提高可達性、促使地區有更多機會與可能利用外部地區的生產能力稟賦,可以有機會實現更大程度的“跳躍”。因此,在政策措施上,政府的重點應該致力于推進區域一體化,降低企業交易成本,增加地區發展機會,以更好地吸引外部要素,融入經濟協作網絡,有效參與分工。

另外,比較優勢對于不同可達性地區產業升級具有差異化影響也潛在地表明,中國區域發展不平衡有可能使得不同區域遵循著不同的生產結構演化路徑。這種影響機制也可能會導致“弱者恒弱”的現象,一方面,目前這些經濟發展水平上較為落后的地區一般都位于產品空間“邊緣區”,另一方面也常常位于市場準入的“邊緣區”,而這類“落后”地區更難實現結構轉變可能是不得不承認的事實。

1. 拜琦瑞、楊開忠:《論知識可達性與區域經濟增長》[J],《經濟經緯》2008年第2期。

2. 鄧向榮、曹紅:《產業升級路徑選擇: 遵循抑或偏離比較優勢——基于產品空間結構的實證分析》[J],《中國工業經濟》2016年第2期。

3. 賀燦飛、董瑤、周沂:《中國對外貿易產品空間路徑演化》[J],《地理學報》2016年第6期。

4. 紀玉俊、李超:《創新驅動與產業升級——基于我國省際面板數據的空間計量檢驗》[J]. 《科學學研究》2015年第11期。

5. 王金營:《區域人力資本積聚和開發機制研究》[M],人民出版社2013年。

6. 伍業君、張其仔、徐娟:《產品空間與比較優勢演化述評》[J],《經濟評論》2012年第4期。

7. 吳意云、朱希偉:《中國為何過早進入再分散: 產業政策與經濟地理》[J],《世界經濟》2015年第2期。

8. 原小能、唐成偉:《勞動力成本、交易成本與產業結構升級》[J],《浙江大學學報(人文社會科學版)》2015年第5期。

9. 張莉:《可達性與區域空間結構》[M],科學出版社2013年。

10. 張其仔:《比較優勢的演化與中國產業升級路徑的選擇》[J],《中國工業經濟》2008年第9期。

11. 張其仔:《中國能否成功地實現雁陣式產業升級》[J],《中國工業經濟》2014年第6期。

12. 蹤家峰、周亮:《市場分割、要素扭曲與產業升級——來自中國的證據(1998~2007)》[J],《經濟管理》2013年第1期。

13. Bernstein, J. R., and Weinstein, D. E., 2002: “Do Endowments Predict the Location of Production?: Evidence from National and International Data.” [J]., 56(1), 55-76.

14. Boschma, R., Balland, P. A., and Kogler, D. 2011: “A Relational Approach to Knowledge Spillovers in Biotech Network Structures as Drivers of Inter-organizational Citation Patterns” [R]. Papers in Evolutionary Economic Geography.

15. Boschma, R., Minondo, A., and Navarro, M., 2013: “The Emergence of New Industries at the Regional Level in Spain: a Proximity Approach Based on Product Relatedness.”[J]., 89(1), 29-51.

16. Chen, C. L., and Hall, P. (2011). The Impacts of High-speed Trains on British Economic Geography: a Study of the UK’s Intercity 125/225 and its Effects [J]., 19(4), 689-704.

17. Combes, P. P., Mayer, T., and Thisse, J. F., 2008: “Economic Geography: the Integration of Regions and Nations.”[M]. New Jersey: Princeton University Press.

18. Davis, D. R., and Weinstein, D. E., 1999: “Economic Geography and Regional Production Structure: an Empirical Investigation.”[J]., 43(2), 379-407.

19. Frenken, K., Frank Van Oort, and Thijs Verburg., 2007: “Relate Variety, Unrelated Variety and Regional Economic Growth.”[J]., 41(5), 685-697.

20. Hansen, W. G., 1959: “How Accessibility Shapes Land Use.”[J]., 25,73–76.

21. Hausmann, R., and Klinger, B. 2007. “The Structure of the Product Space and the Evolution of Comparative Advantage.”[D]. CID Working Paper.

22. Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A. L., and Hausmann, R., 2007: “The Product Space Conditions the Development of Nations.”[J]., 317(5837), 482-487.

23. Sachs, J., and Yang X., 2000: “Development Economics—Inframarginal versus Marginal Analyses.” [M]. New York: Blackwell

24. Stelder, D., 2016: “Regional Accessibility Trends in Europe: Road Infrastructure, 1957–2012.” [J]., 50(6), 983-995.

25. Trip, J. J. 2005. “Railway Station Development in Post-industrial Rotterdam - Path Dependency and Shifting Priorities.” [J]., 17, 131-141.

(H)

①北京和天津認為屬于京津冀區域,上海認為屬于由江蘇省、浙江省與上海市組成的長三角區域,重慶認為屬于四川省。同省產品密度的計算公式為:,參考Stelder(2016),=0.5。

②參考Stelder, D., 2016: “Regional Accessibility Trends in Europe: Road Infrastructure, 1957–2012.” [J]., 50(6), 983-995.

①二位數產品分類參考SITC rev.2將產品共分為10類。

② 2004年從吳忠市與固原地區劃分出來成立中衛市,為使前后數據一致,將中衛、固原與吳忠合并。北京、天津、上海、重慶四個直轄市視作地級地區;新疆自治區直轄縣級市石河子市也視作地級地區。

①數據通過整理第五次與第六次人口普查資料獲得,兩次人口普查年份分別為2000與2010年,可以認為契合本文的研究時段。

*本文為國家自然科學基金青年項目(41501132)、中國博士后科學基金(2015M581051)的階段性成果。作者感謝匿名審稿專家提出的寶貴意見。文責自負。