28例動脈粥樣硬化性腎動脈狹窄患者血管腔內治療的臨床分析

李傳勇 沈超 周云 孫蓬

相關研究報道, 腎動脈狹窄(renal artery stenosis, RAS)是引起高血壓、腎功能不全等疾病的重要原因之一[1], 而動脈粥樣硬化性改變、多發性大動脈炎、肌纖維發育不良等是導致腎動脈狹窄的常見原因, 其中, 動脈粥樣硬化性改變最常見, 約占90%。本文2010年10月~2014年3月對28例動脈粥樣硬化性腎動脈狹窄患者行腎動脈腔內支架治療, 近期效果理想, 并進行隨訪觀察, 現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 入組28例患者均為2010年10月~2014年3月收治的動脈粥樣硬化性腎動脈狹窄患者, 其中男23例,女5例;年齡65~89歲, 平均年齡72歲。28例患者均有高血壓病史, 病程3~34年。合并糖尿病病史15例, 心腦血管病史12例, 慢性腎功能不全病史13例。術前平均血壓(153±19)/(96±13)mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa), 術前血清肌酐(150±76)μmol/L。所有患者術前均行CT血管造影(CTA)檢查證實存在一側或雙側的腎動脈狹窄。所以患者參照Olin[2]的診斷標準, 至少一側腎動脈狹窄≥70%伴有高血壓和(或)輕到中度腎功能損害(血清肌酐130~350 μmol/L)患者。排除心腦或其他疾病不能耐受手術者、造影劑過敏者、患腎中度以上萎縮(腎縱向直徑<7.5 cm)及腎實質病變、已進行血液透析治療及有明顯的蛋白尿(3.0 g/24 h)患者。

1.2 治療方法 28例患者均局部麻醉下行腎動脈腔內支架治療, 其中2例肱動脈切開入路, 其余經股動脈穿刺入路。術前3 d口服腸溶阿司匹林100 mg/d。局部麻醉后, 左肱動脈或股動脈入路后先行腹主動脈造影, 評估患側腎動脈狹窄程度及與腹主動脈夾角大小, 再選擇性腎動脈造影, 于患腎動脈開口處放置Guiding導引導管, 在路圖(Roadmap)引導下應用超滑導絲通過病變段, 交換0.014-inch微導絲, 再次造影,準確測量病變處狹窄程度及長度, 并證實真腔內操作, 選擇合適球囊擴張式支架置入, 支架長度應盡可能與狹窄段相符,腎動脈開口處狹窄者, 支架近端應突入主動脈腔1~2 mm。對患腎動脈開口與腹主動脈夾角較小者及患腎開口重度狹窄及閉塞者, 可視具體情況對導管再塑形, 術中反復嘗試,多能通過;對于支架無法跟進者, 可將0.014-inch微導絲選擇性盤曲于腎動脈次級分支內, 增加導絲的支撐力或更換0.018-inch微導絲, 操作時動脈輕柔, 每次跟進距離不宜過長, 適時造影, 防止導絲穿透血管損傷腎實質, 甚至是出現嚴重并發癥。在支架釋放之前, 再次造影, 確定支架位置是否適當, 此時, 要保證導引導絲能有效支撐支架釋放系統,同時, 注意Guiding導引導管開口位置, 撤出支架尾端, 同時又能有效支撐支架, 防止支架脫入腹主動脈過長。圍手術期內監測血壓變化, 視血壓變化情況減少術前降壓藥物口服劑量和(或)種類, 或停服, 術后長期服用腸溶阿司匹林100 mg/d。

1.3 觀察指標及評定標準 門診隨訪血壓及腎功能指標變化, 并進行療效判定[3]。血壓評估標準:治愈:停用所有降壓藥, 多次測量血壓<140/90 mm Hg;改善:服用降壓藥物種類及劑量與術前相同, 但收縮壓和(或)舒張壓較術前下降≥20 mm Hg, 或降壓藥物種類和(或)劑量較術前減少;無效:達不到上述兩項標準。腎功能評估標準:改善:血清肌酐水平較術前降低≥20%;穩定:血清肌酐水平較術前基礎值變化<20%;惡化:血清肌酐水平較術前升高≥20%。

1.4 統計學方法 采用SPSS18.0統計學軟件對研究數據進行分析處理。計量資料以均數±標準差(±s)表示, 術前術后療效比較采用配對t檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 手術結果 28例患者行血管腔內治療均獲成功, 其中2例為同時行雙側腎動脈支架置入。圍手術期無死亡、心腦血管意外等嚴重并發癥發生, 3例術后出現股動脈穿刺處血腫, 直徑約2 cm, 延長壓迫等觀察處理, 后期均消散吸收, 無假性動脈瘤形成等其他并發癥發生。

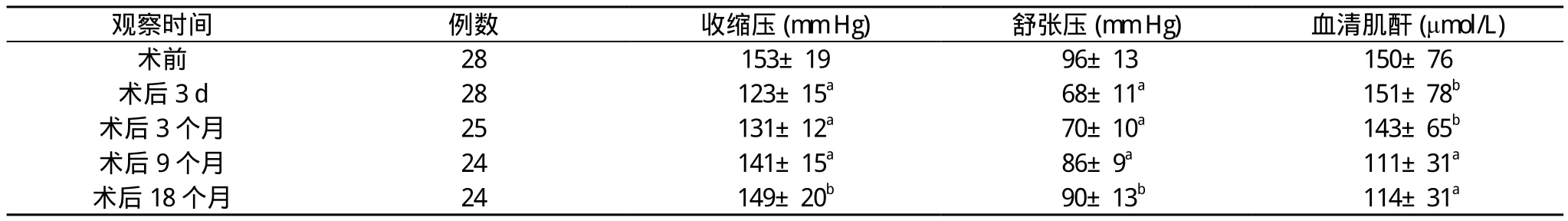

2.2 隨訪結果 隨訪時間1~29個月, 平均隨訪18個月,28例患者中24例獲得隨訪, 血壓:治愈8例, 改善12例,無效4例;腎功能:改善7例, 穩定15例, 惡化2例。隨訪期間經彩色多普勒超聲檢查證實腎動脈再狹窄3例, 發生再狹窄時間3~20個月, 隨訪患者中無死亡病例。隨訪患者血壓情況:術后3 d、3個月、9個月患者收縮壓、舒張壓均低于術前, 差異均具有統計學意義(P<0.05);術后18個月患者收縮壓、舒張壓與術前比較差異均無統計學意義(P>0.05)。隨訪患者腎功能情況:術后3 d、3個月患者血清肌酐與術前比較差異均無統計學意義(P>0.05);術后9、18個月患者血清肌酐均低于術前, 差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 患者手術前后血壓及腎功能變化情況比較( ±s)

表1 患者手術前后血壓及腎功能變化情況比較( ±s)

注:與術前比較, aP<0.05, bP>0.05

觀察時間 例數 收縮壓(mm Hg) 舒張壓(mm Hg) 血清肌酐(μmol/L)術前 28 153±19 96±13 150±76術后3 d 28 123±15a 68±11a 151±78b術后3個月 25 131±12a 70±10a 143±65b術后9個月 24 141±15a 86±9a 111±31a術后18個月 24 149±20b 90±13b 114±31a

3 討論

隨著目前臨床檢查技術的提高, 相關研究表明[1,4], 腎動脈粥樣硬化性狹窄是導致腎功能衰竭的主要原因之一, 也是高血壓病的重要原因之一。隨著人們飲食結構的變化及人口老齡化的進展, 腎動脈粥樣硬化性疾病的發病率逐年升高,其所致高血壓往往是藥物難以控制或控制不佳的。腎動脈狹窄引起腎臟的血流量減少, 可激活腎素-血管緊張素系統,導致血壓升高;同時, 進行性的腎動脈狹窄, 導致腎實質供血不足, 引起腎實質破壞及腎功能降低, 最終導致腎功能衰竭, 二者之間相互作用, 惡性循環。因此, 采取有效的治療方式, 使狹窄或閉塞的腎動脈再通, 尤其是早期發現, 及早治療干預, 對患者的預后具有重要意義。

目前, 治療腎動脈狹窄的方法主要有藥物治療、血管腔內治療和外科開放血管移植術, 其中腎動脈腔內支架置入術已經成為治療腎動脈粥樣硬化性狹窄的主要手段之一。但是,腎動脈狹窄的血管腔內治療, 是否如相關報道一致, 具有良好的臨床效果, 目前仍然存在較大爭議, 主要是基于以往前瞻性隨機對照研究的結果, 不能證實腎動脈粥樣硬化性狹窄行腔內治療較藥物治療更有優勢[5], 但最近的文獻報道[6],腎動脈狹窄的大部分患者, 支架置入后能夠降低血壓, 改善腎功能或減緩腎功能的惡化;狹窄或閉塞的腎動脈, 經血管腔內治療后, 可立即恢復腎臟血流灌注, 有利于血壓的穩定和長期控制[7]。經作者診治的28例患者中, 隨訪結果也顯示血壓和腎功能多數有所改善, 但確實存在術后效果不佳甚至是病情惡化的病例, 在后期的隨訪分析中, 考慮可能這部分患者腎功能在術前已經瀕臨臨界值, 同時, 造影劑對腎功能的損害個體差異較大, 如患者的腎功能已在臨界值, 同時對造影劑又特別敏感, 術后則很容易出現腎功能惡化的現象。總體來看, 與國內大多數血管外科診療中心的研究報道結果相似[8,9]。

大多接受治療的患者已存在腎功能不全或處于臨界狀態, 造影劑本身亦是影響腎功能的重要原因, 術中造影劑的使用有加重腎損害的可能, 早期的一些相關研究表明[10,11],通過使用利尿劑增加尿量, 加速造影劑排泄, 不僅不能減少造影劑腎病的發生, 反而可能加重腎損害。目前公認的預防造影劑腎病的方法是水化治療, 通過水化的利尿作用加速造影劑的排泄, 從而盡可能的減少對腎功能不必要的損害, 腎動脈粥樣硬化性狹窄患者, 多數存在心腦血管等基礎病史,尤其是合并心功能不全的患者, 圍手術期的水化治療, 也存在著導致急性心功能衰竭的危險, 故圍手術期補液量, 需個體化, 從入院宣教開始, 叮囑患者增加飲水量, 圍手術期適當補液、堿化尿液治療等, 也是對手術效果的有效補充。對于術后部分患者血壓控制不佳的原因, 考慮可能是原發性高血壓病后期導致腎動脈狹窄, 而并非是腎動脈狹窄導致的血壓升高, 故此類患者雖經血管腔內治療解除了腎動脈狹窄,但對于原發性高血壓并無明顯影響。就目前的臨床檢查手段來說, 很難分清兩者的因果關系, 在后期的研究中, 期望能有所突破, 通過某些方法, 盡量排除此類患者。目前的研究結果, 是否與此類因素存在有關, 也是后期需要關注的焦點。

綜上所述, 動脈粥樣硬化性腎動脈狹窄血管腔內支架治療安全性高, 創傷小, 是目前臨床上治療動脈粥樣硬化性腎動脈狹窄的主要術式, 就目前隨訪結果而言, 如能嚴格把握手術適應證, 可有效降低血壓, 改善或維持腎功能水平。

[1] Morganti A, Bencini C, Del Vecchio C, et al.Treatment of atherosclerotic renal artery stenosis.Journal of the American Society of Nephrology: JASN, 2002, 13 Suppl 3(3):S187.

[2] Olin JW.Atherosclerotic renovascular disease: diagnosis and management.Current Opinion in Cardiology, 1990, 5(5):659.

[3] 史振宇, 符偉國, 陳斌, 等.腎動脈狹窄80例外科治療.中華外科雜志, 2009, 47(22):1706-1708.

[4] van Ampting JM, Penne EL, Beek FJ, et al.Prevalence of atherosclerotic renal artery stenosis in patients starting dialysis.Nephrol Dial Transplant, 2003, 18(6):1147-1151.

[5] Wheatley K, Ives N, Gray R, et al.Revascularization versus medical therapy for renal-artery stenosis.N Engl J Med, 2009,361(20):1953-1962.

[6] Guo L, Gu Y, Zhang J, et al.Effectiveness of percutaneous transluminal renal artery stenting in treating atherosclerotic renal artery stenosis.Chinese Journal of Reparative & Reconstructive Surgery, 2010, 24(9):1037-1040.

[7] 高秀林, 張潔.老年高血壓病患者長期腎臟保護治療的療效觀察.北京醫學, 2012, 34(2):150-151.

[8] 趙黎明, 李曉英, 賈曉清, 等.老年動脈粥樣硬化性腎動脈狹窄患者支架置入術后腎功能的變化.中華老年心腦血管病雜志, 2012, 14(8):825-827.

[9] 黃文華, 蔣國民, 王一波.血管腔內治療腎動脈狹窄性高血壓的臨床應用.中華臨床醫師雜志(電子版), 2012, 6(12):3450-3451.

[10] Stevens MA, MeCullough PA, Tobin KJ, et al.A prospective randomized trial of prevention measures in patients at high risk for contrast nephropathy:Results of the P.R.I.N.C.E.Study.Prevention of Radiocontrast Induced Nephropathy Clinical Evaluation .J Am Coil Cardiol, 1999, 33(2):403-411.

[11] Marenzi G, Ferrafi C, Marana I, et al.Prevention of contrast nephropathy by furosemide with matched hydration:the MYTHOS(Induced Diuresis With Matched Hydration Compared to Standard Hydration for Contrast Induced Nephropathy Prevention)trial.JACC Cardiovasc Interv, 2012, 5(1):90-97.