注射用丹參多酚酸鹽對老年不穩定型心絞痛患者臨床療效及QT離散度的影響

張立娟 李玉榮

隨著人們生活水平提高, 人口逐漸老齡化, 冠心病發病率呈現逐年增加的趨勢[1-3], 不穩定型心絞痛已經嚴重威脅人類健康的疾病, 不穩定型心絞痛是由于冠狀動脈病變的不穩定型, 繼發血栓形成和冠狀動脈痙攣引起的短暫冠狀動脈血流減少而產生的一組心肌缺血綜合征, 尤其老年人, 極易演變為急性心肌梗死、猝死, 目前常規藥物治療主要為硝酸酯類及鈣離子拮抗劑、血管緊張素轉換酶抑制劑、β受體阻滯劑及他汀類藥物, 本研究在上述基礎治療上聯合注射用丹參多酚酸鹽, 取得了較好的臨床療效。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2013年3月~2017年4月在本院老年病科住院收治的不穩定型心絞痛患者120例, 所有患者均>70歲,男68例, 女52例, 均曾行冠狀動脈造影或冠狀動脈CT檢查,至少有1支主要血管狹窄>50%, 均無嚴重肝腎功能異常, 診斷符合1979年國際心臟病學會和協會及世界衛生組織命名的缺血性心臟病診斷標準[2]。所有患者按隨機數字表法分為對照組(55例)和治療組(65例)。治療組, 男38例、女27例,平均年齡79.33歲, 伴有高血壓病20例、伴糖尿病8例、伴高血脂13例;對照組, 男30例、女25例, 平均年齡79.85歲,伴高血壓病14例、伴糖尿病6例、伴高血脂5例。兩組患者一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 對照組 給予常規西藥治療。給予吸氧, 硝酸酯類藥物, 所有患者均給予阿司匹林, 他汀類藥物, 如無禁忌,予以血管緊張素轉化酶抑制劑(ACEI)類藥物或血管緊張素Ⅱ受體阻滯劑(ARB)類藥物及β受體阻滯劑類藥物。共治療2周, 未應用其他中藥或中成藥。

1.2.2 治療組 在對照組基礎上加用注射用丹參多酚酸鹽治療。注射用丹參多酚酸鹽200 mg加入5%葡萄糖注射液中靜脈滴注, 1次/d, 共治療2周, 未應用其他中藥或中成藥。

1.3 觀察指標 醫生每天查房詢問臨床癥狀, 所有患者在治療前均進行生命體征監測, 血壓, 心率, 并完善12導心電圖檢查, 行QTd檢測(連續測量3個QT間期, 取其平均值,按Gazette公式計算QTd), 并完善心肌酶譜、肌鈣蛋白檢查除外心肌梗死, 所有患者治療2周后復查上述指標。觀察比較兩組患者的臨床療效及兩組治療前后QTd。

1.4 療效判定標準 根據衛生部藥政局1993年制定的《心血管系統藥物臨床研究指導原則》評定標準, 顯效:心絞痛發作或硝酸甘油用量減少>80%;有效:心絞痛發作或硝酸甘油用量減少50%~80%;無效:心絞痛發作或硝酸甘油用量減少<50%。總有效率= (顯效+有效 ) /總例數×100%。

1.5 統計學方法 采用SPSS19.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差(±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用 χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

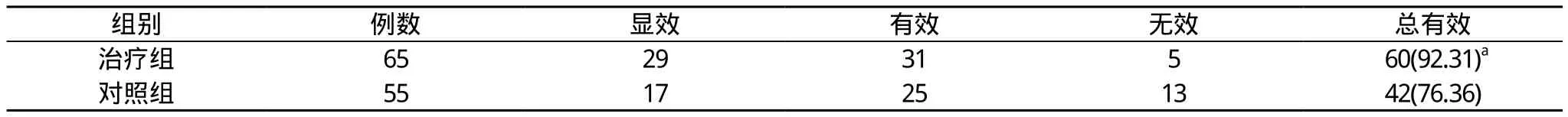

2.1 兩組臨床療效比較 治療組總有效率為92.31%, 高于對照組的76.36%, 差異有統計學意義(χ2=5.94,P<0.05)。見表1。

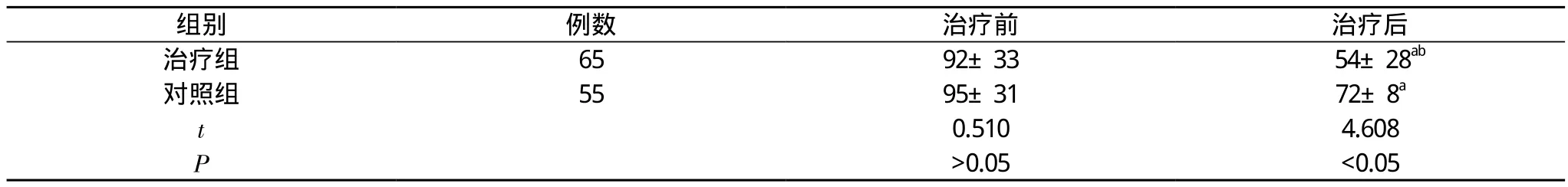

2.2 兩組患者治療前后QTd比較 治療前, 兩組患者QTd比較, 差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 兩組患者QTd均較本組治療前縮小, 且治療組縮小幅度大于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組患者臨床療效比較[n, n(%)]

表2 兩組患者治療前后QTd比較(±s, ms)

表2 兩組患者治療前后QTd比較(±s, ms)

注:與本組治療前比較, aP<0.05;與對照組治療后比較, bP<0.05

組別 例數 治療前 治療后治療組 65 92±33 54±28ab對照組 55 95±31 72±8a t 0.510 4.608 P>0.05 <0.05

3 討論

不穩定型心絞痛是老年患者常見病、多發病, 嚴重影響老年患者生活質量及生存, 大量臨床資料顯示, 冠心病發病率隨年齡的增長而增高, 并且冠狀動脈硬化程度也隨年齡增大而加重, 衰老也可使冠狀動脈血流進一步減少[4-6]。另外高齡患者, 往往多種疾病并存, 心臟儲備、耐受功能減退,合并感染時往往加重心肌耗氧, 更易發生冠心病急癥(急性心肌梗死, 惡性心律失常, 甚至猝死), 嚴重威脅老年患者生命安全, 目前比較成熟的常規治療有硝酸酯類改善心肌供血, 以及冠心病Ⅱ級預防治療, 包括阿司匹林, ACEI或ARB,β受體阻滯劑及他汀類藥物, 通過降低心肌耗氧量, 改善心肌重塑等對心肌起到保護作用, 然而老年患者多伴有多臟器功能異常, 如, 青光眼, 胃炎、胃潰瘍, 竇房結功能障礙等使得上述藥物受到限制, 臨床需要更多的藥物選擇[7-9]。

在我國, 傳統中藥丹參多酚廣泛用于心血管疾病防治[3,4], 對心肌的缺血再灌注損傷均具有保護作用[4,5]。藥物學研究顯示:丹參多酚酸鹽具有清除自由基, 抗氧化損傷,抗血小板聚集及改善微循環等作用[6], 有研究顯示丹參多酚酸鹽是通過減輕線粒體DNA氧化損傷抑制缺氧復氧誘導的心肌細胞凋亡[7], 而對心肌起保護作用;研究顯示冠心病常規治療聯合丹參多酚酸鹽可以明顯改善老年不穩定型心絞痛臨床癥狀, 降低心肌耗氧量。

Day等[8]提出QTd增大可預測惡性室性心律失常及猝死, 目前QTd已經作為衡量心肌復極不均勻性和電不穩定性的一個指標[9,10]。

本文研究結果顯示, 治療組總有效率為92.31%, 高于對照組的76.36%, 差異有統計學意義(χ2=5.94,P<0.05)。治療前, 兩組患者QTd比較, 差異無統計學意義(P>0.05);治療后,兩組患者QTd均較本組治療前縮小, 且治療組縮小幅度大于對照組, 差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述, 冠心病常規治療聯合注射用丹參多酚酸鹽治療老年不穩定型心絞痛可改善患者預后, 減少不良事件發生,值得臨床推廣。

[1] 張秀英, 趙冬, 王薇, 等.2007年至2009年北京市居民急性心肌梗死住院病死率及其分布特征的研究.心肺血管病雜志,2012, 31(1):1-4.

[2] 陸再英, 鐘南山.內科學.第7版.北京:人民衛生出版社,2008:282.

[3] You H, Li T, Zhang J, et al.Reduction in ischemic cerebral infarction is mediated through golgi phosphoprotein 3 and Akt/mTOR signaling following salvianolate administration.Current Neurovascular Research, 2014, 11(2):107.

[4] Zhang J, Lu W, Lei Q, et al.Salvianolate increases heat shock protein expression in a cerebral ischemia-reperfusion injury model.Neural Regeneration Research, 2013, 8(25):2327-2335.

[5] Han B, Zhang X, Zhang Q, et al.Protective effects of salvianolate on microvascular flow in a porcine model of myocardial ischaemia and reperfusion.Archives of Cardiovascular Diseases, 2011, 104(5):313-324.

[6] 張知新, 高福云, 李克明, 等.丹參酚酸B鎂對自由基損傷人主動脈內皮細胞的影響.中國中西醫結合雜志, 2004, 24(6):521-524.

[7] 岳榮川, 楊小利, 張榮驛, 等.丹參多酚通過減輕線粒體 DNA氧化損傷抑制缺氧復氧誘導的心肌細胞凋亡.中華心血管病雜志, 2017, 45(1):57-63.

[8] Day CP, Mccomb JM, Campbell RW.QT dispersion: an indication of arrhythmia risk in patients with long QT intervals.British Heart Journal, 1990, 63(6):342.

[9] Mulay DV, Quadri SM.QT dispersion and early arrhythmic risk in acute myocardial infarction.Indian Heart Journal, 2004, 56(6):636.

[10] Davey P.QT interval and mortality from coronary artery disease.Progress in Cardiovascular Diseases, 2000, 42(5):359-384.