中西醫結合治療肝胃不和型急性胃炎60例臨床觀察

溫洪鐘 余旭輝 范茂春

急性胃炎是由多因素引起的胃黏膜急性炎癥, 患者可出現腹痛、腹脹、嘔吐、惡心等癥狀, 嚴重者可出現脫水、發熱甚至休克, 若不及時治療甚至可威脅患者生命[1]。西醫多采用對癥治療、抗感染治療與均衡水電解質紊亂等, 然而效果并不理想, 同時不良反應發生率較高, 近年來祖國醫學在急性胃炎病癥治療中的優勢逐漸顯現[2]。中醫學認為肝胃失和是導致急性胃炎的主要原因之一, 因此在治療時強調以和胃降逆、調理肝胃為主要手段[3]。為探討中西醫結合治療肝胃不和型急性胃炎的效果, 作者對本院收治的60例肝胃不和型急性胃炎患者作為對象進行研究, 具體報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2015年3月~2017年3月收治的60例肝胃不和型急性胃炎患者, 男32例 , 女28例, 年齡19~68歲, 平均年齡(49.03±6.32)歲。依照患者就診意愿將其分為觀察組與參考組, 各30例。

1.2 納入標準 患者出現上腹痛、腹脹、噯氣、惡心、脫水及嘔吐等臨床癥狀, 胃鏡檢查顯示胃黏膜充血、水腫以及胃黏膜出血糜爛, 具有上腹壓痛、腸鳴音活躍等指征;患者均滿足中醫制定的《中藥新藥臨床研究指導原則》以及西醫《中國慢性胃炎共識意見》中的相關診斷標準[2], 肝胃不和型急性胃炎判斷標準:胸脅脹滿, 胃脘疼痛, 脈弦數或脈弦,舌苔薄黃及薄白;所有患者在治療前14 d均未接受抗生素、抑酸藥和鉍劑等治療。

1.3 方法 患者就診時, 詳細了解患者的營養情況、文化程度、家庭狀況等, 詢問患者的生活習慣及飲食習慣, 引導患者杜絕改變不良飲食習慣、禁煙戒酒、禁止熬夜等;可配合科學的按摩來促進胃腸血液循環, 幫助改善脾胃功能。醫生詳細記錄患者的用藥備忘錄等。完善相關檢查, 確診后給予抗生素藥物、糾正酸堿失衡、水電解質失衡治療, 并給予患者奧美拉唑口服藥物, 20 mg/d, 1次/d;依照患者體重和病情不同, 口服胃復安5~10 mg, 1次/d。觀察組患者同時服用疏肝健脾和胃湯治療, 主要藥方:白芍10 g、白術15 g、炒柴胡 10 g、廣陳皮10 g、郁金12 g、黨參15 g、炒山楂15 g、姜黃10 g, 腹脹者加炒萊菔子12 g、姜厚樸12 g, 明顯反酸、燒心者則加黃連3 g、吳茱萸3 g, 脾虛者則加太子參30 g、茯苓15 g, 加入500 ml水煎至300 ml后服用, 1劑/d, 早晚分服。兩組患者治療4周后對療效進行比較, 并觀察患者不良反應發生情況, 記錄治療前后癥狀積分。

1.4 觀察指標及療效判定標準 依照《慢性胃炎中西醫結合診療共識意見》的療效判定對患者臨床癥狀積分進行評估,主要癥狀記0、2、4、6分, 次要癥狀記0、1、2、3分, 其中無癥狀為0分, 輕微癥狀為1(2)分, 有明顯癥狀為2(4)分,癥狀嚴重無法忍受為3(6)分。療效判定標準:顯效:經治療后,患者腹脹、腹痛、噯氣等癥狀消失, 經胃鏡檢查顯示胃黏膜水腫、潰爛等消失, 恢復正常;有效:治療后上述癥狀有所改善但偶有出現, 胃鏡檢查胃黏膜仍有輕微水腫、潰爛;無效:治療后癥狀無改善, 胃鏡檢查顯示胃黏膜水腫、潰爛等依然存在。總有效率=顯效率+有效率。

1.5 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件對數據進行統計分析。計量資料以均數±標準差(-x±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

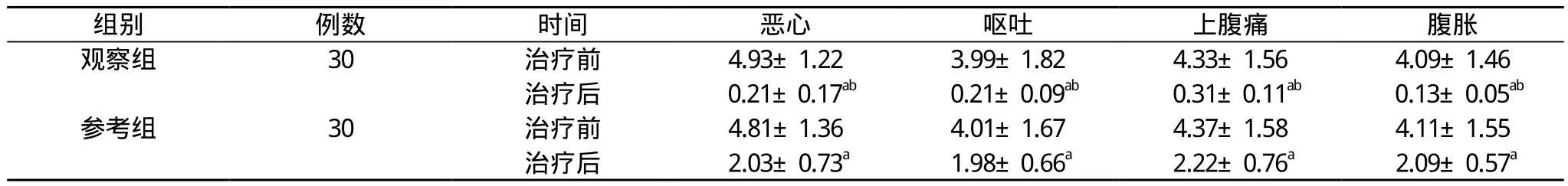

2.1 兩組治療前后癥狀積分比較 治療前, 兩組患者癥狀積分比較, 差異無統計學意義(P>0.05);治療后, 兩組患者癥狀積分均較治療前降低, 且觀察組低于參考組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組治療前后癥狀積分比較(±s, 分)

表1 兩組治療前后癥狀積分比較(±s, 分)

注:與本組治療前比較, aP<0.05;與參考組治療后比較, bP<0.05

組別 例數 時間 惡心 嘔吐 上腹痛 腹脹觀察組 30 治療前 4.93±1.22 3.99±1.82 4.33±1.56 4.09±1.46治療后 0.21±0.17ab 0.21±0.09ab 0.31±0.11ab 0.13±0.05ab參考組 30 治療前 4.81±1.36 4.01±1.67 4.37±1.58 4.11±1.55治療后 2.03±0.73a 1.98±0.66a 2.22±0.76a 2.09±0.57a

2.2 兩組治療效果比較 治療后, 觀察組患者顯效19例,有效10例, 無效1例, 治療總有效率為96.67%;參考組患者顯效10例, 有效12例, 無效8例, 治療總有效率為73.33%。觀察組患者總有效率明顯優于參考組, 差異具有統計學意義 (P<0.05)。

2.3 兩組不良反應發生情況比較 觀察組治療期間有1例患者出現輕微腹瀉, 未做任何處理, 癥狀在2 d后自行消失,不良反應發生率為3.33%;參考組治療期間有2例患者出現精神不良, 常見昏睡癥狀, 2例患者出現輕微皮疹, 2例患者出現頭暈頭痛, 停藥1周后癥狀消失, 繼續服藥未復發, 不良反應發生率為20.00%。兩組不良反應發生率比較差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

急性胃炎發病突然, 進展快, 一般癥狀較輕, 然而部分患者會出現發熱、酸堿及水電解質紊亂、脫水、休克等, 若治療不及時可對患者生命造成威脅[3-5]。本次研究中參考組以奧美拉唑和胃復安為主要治療藥物, 對胃酸分泌、胃蛋白酶分泌產生抑制作用, 減輕炎癥影響, 同時藥物不會對胃腔溫度、胃黏膜血流量等發生反應, 同時藥物安全性高, 不會產生H2受體拮抗劑誘發精神方面的副作用, 但是藥物在使用時會對胃黏膜、機體循環系統等產生刺激, 因此存在引起不良反應。胃復安具有強大的中樞性鎮吐功效, 主要用于由于各種原因引起噯氣、惡心、胃部脹滿、消化不良等治療,兩種藥物聯合使用, 可以達到快速緩解癥狀的效果[6-8]。有學者發現, 西藥治療急性胃炎時多存在用藥禁忌, 并且患者由于使用藥物產生的不良反應發生率也比較高, 因此患者用藥依從性較低;另外, 西藥治療多以控制癥狀為主, 患者治療后復發率高 , 預后不佳[9,10]。

本次研究中, 治療后, 觀察組患者癥狀積分下降程度明顯大于參考組, 差異具有統計學意義(P<0.05), 且觀察組患者治療總有效率達96.67%, 明顯優于參考組的73.33%, 差異具有統計學意義(P<0.05), 證明在西醫治療的基礎上采用中藥治療可以快速緩解臨床癥狀, 縮短治療療程, 減少了患者長期用藥的痛苦 ;同時諸藥共同作用, 達到疏肝益氣、健胃健脾的功效;觀察組患者治療期間不良反應發生率明顯低于參考組(P<0.05), 說明中藥湯劑除了緩解患者不適癥狀外, 同時可以減輕西藥藥物對機體產生的不良刺激, 使治療更加安全,患者更加耐藥, 使患者用藥意愿提高;同時藥物可改善胃內環境, 有助于提高患者機體免疫力, 使患者更好的接受治療。

綜上所述, 中西醫結合治療肝胃不和型急性胃炎可以快速緩解臨床癥狀, 疏肝健胃, 同時藥物安全性較高, 可在臨床推廣使用。

[1] 王紅霞, 許戈林, 鄭東英, 等.針灸配合中藥治療胃痛肝氣犯胃證77例療效分析.九江學院學報(自然科學版), 2013,28(3):80-82.

[2] 中華醫學會消化病學分會.中國慢性胃炎共識意見(2012年,上海).中華消化雜志, 2013, 33(1):58-63.

[3] 申勝輝.中西醫結合治療肝胃不和型胃潰瘍臨床分析.實用中西醫結合臨床, 2015, 15(3):20-21.

[4] 凌嵐, 馮珩, 宋琦偉.中西醫結合治療肝胃不和型急性胃炎68例臨床觀察.中國民族民間醫藥, 2015(22):46.

[5] 肖保增.中西醫結合治療肝胃不和型急性胃炎的療效觀察.中西醫結合心血管病電子雜志, 2015(18):36.

[6] 劉艷紅.中西醫結合治療慢性淺表性胃炎肝胃不和型療效觀察.實用中醫藥雜志, 2017, 33(6):653.

[7] 魏曉東, 劉繼威, 唐艷萍.中西醫結合治療慢性胃炎37例臨床觀察.湖南中醫雜志, 2013, 29(12):42-43.

[8] 王濤, 陳洪國, 尤文.中西醫結合治療慢性胃炎136例.中醫研究, 2012, 25(1):74.

[9] 雷秋娥.中西醫結合治療慢性胃炎142例.光明中醫, 2009,24(12):2321-2322.

[10] 徐楓華.中西醫結合治療慢性胃炎33例臨床觀察.中醫藥導報, 2014(5):132-133.