非遺生意的打開方式

糜豐

近年來,國內掀起一股“非遺熱”。

大風吹皺了一池春水,越來越多的非遺項目正在走出博物館,借助生產和銷售手段,從展覽品變成消費品;越來越多的非遺傳承人告別手工作坊的“自娛自樂”,朝著產業化、品牌化的模式過渡,想要把非遺做成一門大生意;各種以非遺為主題的博覽會、表演、旅游體驗、文創市集、手工藝場紛至沓來。保守估計,非遺拉動的是一個千億級市場。

那些在現代生活中瀕臨消失的傳統,如今正以“非遺”之名,成為各路企業和資本眼中的金礦,并試圖用商業手段進行一場救贖。

據全國性非物質文化遺產普查結果來看,中國有近90萬項非遺資源。但不是所有非遺項目都適合商業化這味藥引。

比如用于祭祀和迎神賽會的民間舞蹈類非遺,并無商業傳統,又因社會發展失去了生存土壤。如果只是簡單地將其從原生態環境中抽離,強行包裝成商演項目,很難符合現代觀賞的要求。相比之下,美術、手工藝、中醫中藥、戲劇、曲藝類非遺項目更具優勢。它們都是在千百年的生產、銷售中,借助商業的力量才流傳至今。

那么,具備商業價值的非遺項目有哪些特征?

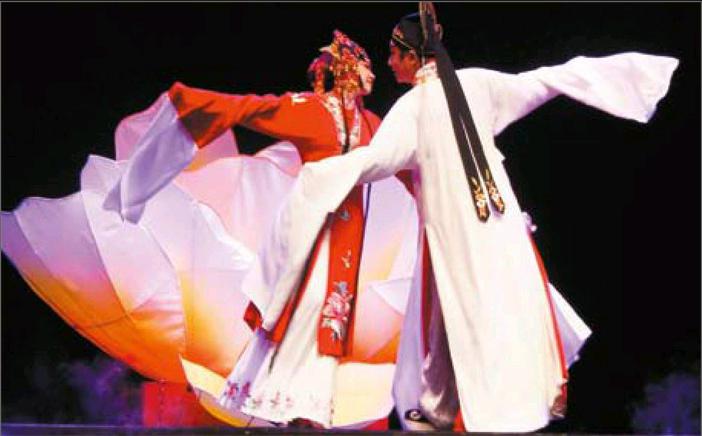

首先,具備市場基礎。比如,傳統戲劇、評書、相聲等,歷史上本來就是通過商演的方式“走市場”。在現代消費環境下,找到新的流量入口相對容易。

由白先勇操刀的青春版昆曲《牡丹亭》從2004年起,已經上演了近300場,并且場場爆滿。他的團隊主要動了關鍵的兩刀:一是用現代舞臺技術呈現傳統戲劇;二是用年輕演員去吸引年輕觀眾,堅持高校巡演,培養未來的觀演群體。

其次,本身就是商品。比如大量通過傳統手工藝生產的器具、食品和藥品。這類項目需要從原來“高冷”的定位、單一的類別中跳出,向大眾消費品方向轉型。

東阿阿膠的桃花姬阿膠糕最為典型。阿膠糕的定位是滋補品,桃花姬則定位為女性白領的養顏零食,其體量與普通糖果一樣大小,方便攜帶和食用。包裝帶著濃郁的中國風,顏值頗佳。在營銷方面,桃花姬在《甄嬛傳》《女醫明妃傳》等熱播影視劇中以宮廷滋補美容佳品的形象“出鏡”,成功俘獲一干愛美女性。

對于已經被論證了具備商業開發條件的非遺,如何在當下蹚出一條市場接受度高的金光大道?

開發新的場景和用途,是很多非遺項目拓展市場的突破口。

北京的老字號內聯升,具有160年的歷史。它們與迪士尼合作,取得授權,推出了迪士尼公主和米奇系列時尚布鞋,擊中了年輕女性和兒童的“萌點”。去年,內聯升還與動畫電影《大魚海棠》合作,推出中國風濃郁的“大魚海棠”主題布鞋,迅速成為網紅,線上開售不到一天,就全部售罄。

大量非遺老字號都面臨著品牌老化的困境。因此,找到適合自己的姿勢和方式,向年輕化、時尚化轉型,是這類非遺品牌正在嘗試的玩法。

“非遺+旅游”是另一條活化路徑。相較手工技藝項目,民間音樂、舞蹈、民俗等一些非生產性項目想走向市場,需要與一定的場景相結合,而旅游顯然是一個不錯的場景。

近年來,在政府的主導下,各地打造了許多與旅游相結合的非遺小鎮、非遺體驗館、非遺傳習基地等,但實際效果卻差強人意。究其原因,很多項目并沒有深度挖掘非遺特點,呈現形式雷同單一。這種“場景化”過于簡單,自然留不住游客。

由張藝謀、王潮歌、樊躍等人打造的“印象系列”山水實景演出,就將非遺元素成功融入旅游場景,獲得了巨大的商業價值。“印象系列”的成功,引爆了國內旅游演藝的熱情。各地紛紛打開自己的非遺“寶庫”進行挖掘,邀請名導和演藝公司,打造了一系列實景演出。在近年來“井噴”的旅游市場中,這些實景演出大多取得了不錯的商業回報。

與物質和自然遺產相比,非遺的特點在于它是活態,只有通過不斷的生產和展現,其文化基因才能被傳承,才能在人們的社會生活中產生商業價值。

長期以來,分布在中國各地的手工藝非遺資源,大多數處于個體、零散、封閉的生產狀態。加上很多手藝人經營渠道狹窄,導致產品銷路不佳,規模化產出困難。對線上與線下、產出端與銷售端、傳統手藝與現代商業的整合,就顯得尤為重要。

比如重慶百工傳藝,其模式為手工品電商平臺漫淘網+線下手藝工場+在線教育平臺手藝網。這相當于搭建了一個手工藝文化和技能的知識平臺,將非遺傳承人、手工藝愛好者和手工產品進行了有效連接。

本身就擁有平臺優勢和整合能力的阿里巴巴也切入了非遺市場。

2016年“阿里年貨節”期間,淘寶眾籌聯合故宮淘寶在線上發起“非遺眾籌”。眾籌產品全部由故宮淘寶提供設計方案,高密剪紙、朱仙鎮木版年畫、內聯升老布鞋等非遺傳承人進行手工制作。

Q版宮廷帝后像的木版年畫、“探花”主題布鞋等萌版非遺作品上線后,很快被搶購一空。項目上線僅半天,高密剪紙眾籌項目籌款超過13萬元,項目達成率1300%,很快滿額停籌;山東花餑餑和朱仙鎮木版年畫眾籌項目達成率也超過150%。

“讓天下手藝人沒有難做的生意”是非遺資源整合者和企業一個共同的目標。但互聯網只是為非遺產品提供了一個新的銷售平臺和玩法,能否在更高的層面打開新的維度,才是推動整個非遺產業發展的關鍵。

資本的風正在吹來。當古老的傳統與文化迎頭撞上現代商業世界,非遺不可避免地開始擁抱現代技術、互聯網、品牌和資本。傳承之路并不平坦,但是,經由商業這扇打開的窗,或許可以看到那些古老的技藝在未來依舊生生不息。