構建以合作與聯合為紐帶的農產品全產業鏈運行模式研究

許益亮

摘 要:農產品全產業鏈運作模式是一種農業產業化創新經營模式,其運作核心是產業鏈上的縱向一體化,運作關鍵是縱向一體化和緊密型多元化經營的有效協同,要實現農產品從種養源頭到餐桌的全程質量安全,關鍵在于技術主導型和資源驅動型全產業鏈治理的有效整合。研究表明,全產業鏈運作模式為解釋當前農產品質量安全問題產生的深層次原因提供了新的視角,也為有效治理農產品質量安全問題提供了新的理論依據,為能有效解決農業產業化進程中的技術創新管理及農業比較利益低下等問題提供了新的途徑。

關鍵詞:農產品;質量安全;全產業鏈

1 問題的提出

自上世紀90年代以來,我國農業產業化經營有了長足的發展,以農業產業龍頭企業為核心主導的“公司+農戶”產業化經營模式,在幫助農民進入市場,解決農產品賣難問題,提升農業競爭力等方面發揮了重要作用。但是頻繁出現的食品質量不安全、農業技術創新不足、農產品價格極不穩定等問題說明我國的農業產業化經營體系還不完善,尤其是農產品質量安全問題,它既是社會熱點問題,也是政府部門急需解決的難點問題。從我國政府對農產品質量安全問題的治理實踐看,主要措施包括:完善監管機制、提高農產品的質量安全準入標準、完善質量安全評價體系、規范標識標簽制度、強化質量檢測力度、建立可質量追溯體系、加強立法和懲罰力度等(趙昶等,2011;胡定寰,2009;靳明等,2008;周潔紅,2006)[1][2][3][4][5]。從發達國家管理實踐來看,他們廣泛應用產業鏈管理來改善農產品生產加工過程,控制農產品從生產到消費的全過程的風險,把各種危害因子控制在可接受范圍內[5]。發達國家實踐經驗說明,要保障農產品質量安全,產業外部壓力的存在固然重要,但更為重要的是產業內部的自我調整。只有將產業內部不利于保障質量安全的因素進行調整、消除,方能從根本上緩解農產品質量安全問題多發的現狀。近些年來,產業鏈的理論與實踐在我國正逐漸受到政府、企業和科研組織的重視,有關這方面的研究成果較多。學者們普遍認為產業鏈管理是一種農業產業化創新管理模式,通過導入產業鏈管理,將有利于提升我國農業產業化競爭力和績效。農產品質量安全與產業鏈具有重大聯系,農產品不安全因素存在于產業鏈的各個環節。

2 全產業鏈運行模式的理論分析

(一)全產業鏈運行模式的內涵及特征

從本質上看,“全產業鏈”集縱向一體化和緊密型多元化雙重特性于一體(謝麒麟,2011),緊密型多元化是指產業鏈之間的業務關系非常緊密,并非一般意義上的多元化。其運行模式包含兩個層次:(1)從縱向來看,一條產業鏈上的縱向一體化經營方式。在這條產業鏈上,產品、服務和信息等均由一個企業全程控制,這應是全產業鏈的主要特征,沒有縱向一體化,也就不為其全產業鏈。(2)從橫向來看,是緊密多元化,即在空間布局上有多條緊密相連的產業鏈,不同產業鏈之間在品牌、渠道、物流、財務等環節可以實現橫向一體化的整合。如中糧集團的全產業鏈涉足稻米、小麥、大麥、玉米、油脂油料、飼料、肉食等八條涉農產業鏈,這些產業鏈之間緊密程度較高,它不是一般意義上的多元化經營。原中糧集團的董事長寧高寧自己所言:中糧全產業鏈運作模式并非一般意義上的多元化經營(侯攜,2009)。

縱向一體化和緊密型多元化是全產業鏈運行模式的有效結合。從外在形態上來看,縱向一體化是在單一產業鏈內部的垂直整合貫通,將上下游業務集成在一起;緊密型多元化是企業同時經營多個緊密相聯的產業鏈業務。但是,辯證的來看,全產業鏈運行模式并不是縱向一體化經營模式和緊密型多元化戰略的簡單相加。縱向一體化與緊密多元化戰略都不是新鮮的事物,如果要使二者的結合有所創新,則需要一點化學反應,這種化學反應就是“協同作用”,即企業通過全產業鏈的布局和優化,在產業鏈網絡內尋找價值增值關鍵點,以產業循環和提高經營效率為核心,實現縱向和橫向資源的有效利用,實現業務對接、資源互補、成本相抵等效應,即實現“1+1>2”的協同效應。當然,要達到這個協同效應,需要企業在全產業鏈網絡內不斷進行實踐、反饋、平衡和再造,不斷磨合與調整,才能得到理想的全產業鏈運行模式。

(二)全產業鏈運行模式的成因

縱向一體化一直是企業理論研究的核心問題,其動因解說理論經歷了近半個世紀的發展。這些動因主要包括企業的生產效率、資產專用性、契約實施強度、交易屬性、價格不確定性、政府對原料供應行業的規制政策等因素(李青原等,2010)[12]。對于企業選擇全產業鏈運行模式的成因卻鮮有文獻論述。既然全產業鏈控制模式是在我國農產品質量安全事件頻發大背景下提出來的,因此,本文認為,企業選擇全產業鏈運行模式的決定因素除了縱向一體化的主要成因外,其主要決定因素還在于以下幾個方面:一是追求或控制農產品的質量安全;二是追求產業鏈網絡的協同作用;三是環向協同效應。

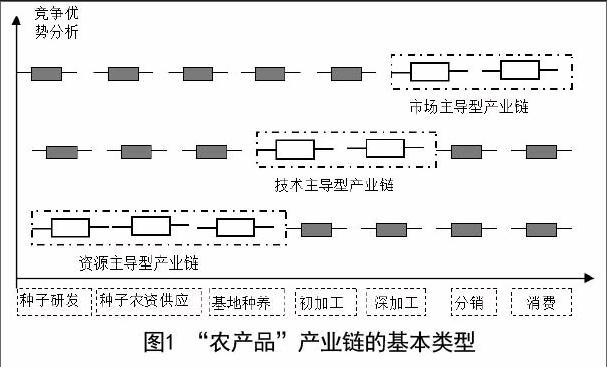

(三)農產品全產業鏈運行模式的治理

全產業鏈運行模式的治理主要涉及資源主導型、市場主導型、技術主導型三種類型,如圖1所示。(1)資源主導型產業鏈是以優質稀缺的資源環境為核心競爭優勢,如西湖龍井茶、貴州茅臺就是以其稀缺性原產地自然資源而獲得獨一無二的價值。當前,由于我國以資源要素為核心主導的農業產業鏈比較缺乏,導致我國不少優良農產品品種遭到國外低價轉基因農產品品種的摧毀。我國優質的茶葉、中草藥被日本企業買去后進行各種層次的分解和加工,通過深度研發和市場細分,所獲得的利潤要遠高于我國本土企業。強化資源要素的掌握和管控是資源主導型產業鏈首要任務,由于低層次的技術會影響到資源要素作用的發揮,加之無獨特的市場渠道和品牌優勢,從而使得產品附加值難以提升,因此,為彌補技術、市場要素的不足,資源主導型產業鏈需在強化資源優勢的基礎上提升產業鏈層次。(2)技術主導型產業鏈的優勢環節在初加工和深加工兩大環節,將技術優勢貫徹到全產業鏈,以技術控制力優勢整合產業鏈。如在轉基因種子、藥肥等方面擁有技術優勢的國際著名四大糧商巨頭ABCD,它們牢牢地控制了農產品的初級種養;在農產品的深加工環節,憑借先進的加工技術控制了糧肉奶蛋等農產品資源。采用前向一體化戰略,連接種養源頭,采用后向一體化戰略連接消費市場,形成了技術主導型全產業鏈運作模式。所以,我國農業產業化龍頭企業在構建技術主導型產業鏈的過程中應該強化產業鏈的技術創新,通過技術創新來獲取產業鏈的主導權,以此提升在國際市場上的話語權;同時,也要重視資源、市場要素,如提升原產地產品品質、樹立壟斷性的綠色營銷品牌等極其重要。(3)市場主導型產業鏈的競爭優勢在分銷和消費兩大環節,目標是將品牌、渠道和營銷等市場優勢貫徹到全產業鏈,以整合其產業鏈,以綠色健康的產品來實現其市場價值。

參考文獻

[1]趙昶,靳明.安全警示下的消費者水果渠道選擇行為實證研究—基于浙江省的調查[J].財經論叢,2011, (6): 92-98

[2]胡定寰,曾祥明. “農超對接”的機遇和挑戰[J].中國農民合作社,2009, (1): 26-27.

[3]靳明,趙昶.綠色農產品消費意愿和消費行為分析[J].中國農村經濟,2008, (5)::44-55

[4]周潔紅.農戶蔬菜質量安全控制行為及其影響因素分析—基于浙江省396戶菜農的實證分析[J].中國農村經濟,2006, (11):25-34.

[5]張晟義,張衛東.供應鏈管理:21世紀的農業產業化競爭利器[J].中國農業科技導報,2002,(5):62-66.