垃圾焚燒中抑制二噁英二次生成的方法探討

李秀莉

(湖南永清環保研究設計院,長沙410005)

垃圾焚燒可實現城市垃圾減量化,是目前最有效、經濟的垃圾處理技術之一,不過如果焚燒工藝不當煙氣的排放會含大量極毒的二噁英,目前從生活垃圾焚燒廠排放出來的二噁英已經占某些國家二噁英排放總量的相當大的比例,嚴格控制垃圾焚燒中二噁英產生是十分重要的。

生活垃圾在焚燒過程中的二噁英的生成機理相當復雜。首先生活垃圾中本身就含有微量的二噁英,由于二噁英具有熱穩定性,盡管大部分在高溫燃燒時得以分解,但仍會有一部分在燃燒以后排放出來。其次,在燃燒過程中由前體物生成二噁英,包括聚氯乙烯、氯代苯、五氯苯酚等含氯前體物,在燃燒中前體物分子通過重排、自由基縮合、脫氯或其他分子反應等過程會生成二噁英,雖然這部分二噁英在高溫燃燒條件下大部分會被分解,但還是有一小部分會隨煙氣排出。另外,當燃燒不充分煙氣中含過多的未燃燼物質時,已經分解的二噁英殘余物在鍋爐尾部300~500℃的溫度環境遇到某些觸媒物質(主要為重金屬,特別是銅等)將會重新生成二噁英,因此為了減少二噁英的排放,除了控制燃燒過程使其完全分解外,還要避免二噁英在低溫區的再次合成。

目前垃圾焚燒項目的主流技術都采用爐排爐作為焚燒主體,焚燒后爐排爐產生的高溫煙氣進入余熱鍋爐第一通道(二燃室)放熱,為了保證二噁英的充分分解鍋爐的設計要求控制合適的煙氣流速及溫度,保證煙氣在第一通道內850℃以上的高溫段停留2 s以上,充分分解二噁英。按通常的換熱方式設計的換熱余熱鍋爐,煙氣經過的第二、三通道采用水冷結構(內壁不敷設耐火材料),第四通道至對流蒸發屏末端的側墻采用水冷壁結構,煙氣在經過省煤器區域排出鍋爐,煙氣溫度200℃左右;由于煙氣從500℃降到300℃的過程中沒有采取使之急冷的有效措施,導致二噁英再次生成,盡管在后續的煙氣處理過程中噴入活性碳可以保證煙氣中二噁英能夠達標排放,但是飛灰中二噁英的濃度將很高,給飛灰處理帶來困難。況且,二噁英的檢測周期較長(通常三個月采樣一次,每次檢測則需要1~2星期),也不可能隨時監控及時控制二噁英的排放。

為了避免二噁英的再次生成,可以考慮讓余熱鍋爐出口煙氣以一種直接換熱的方式進行急冷。改進方案將余熱鍋爐排煙提高至500℃,從鍋爐中排出后立即被送入速冷塔,在速冷塔中直接噴入霧化水與煙氣進行快速熱量交換,冷至300℃出塔。出塔煙氣可用作一、二次風空氣預熱器(將空氣預器設為煙氣—空氣預熱器)的熱源。

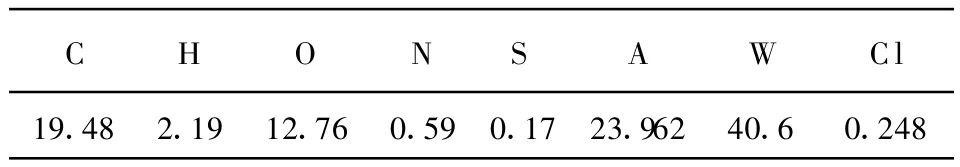

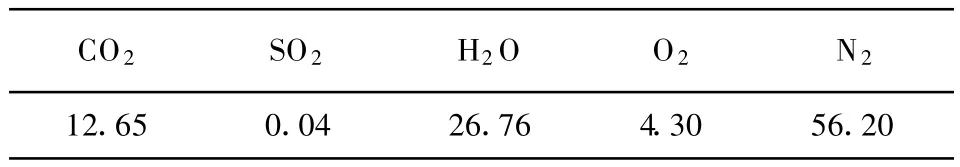

以某城市垃圾為例,其低位發熱量4 800~7 500 kJ/kg,元素分析如表1。經計算,燃燒每1 kg垃圾需要空氣量2.65 m3,產生煙氣量3.41 m3。某城市垃圾的元素分析結果見表1,進入急冷塔的煙氣成分見表2。

表1 某城市垃圾的元素分析 %

表2 煙氣成分 %

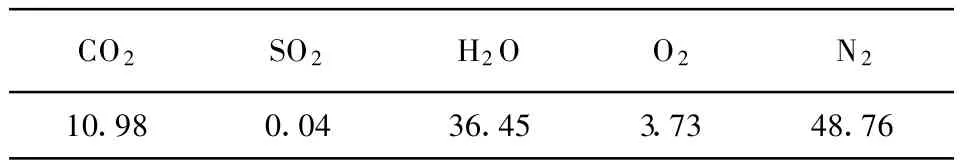

計算結果表明,每1 kg垃圾燃燒產生的煙氣從500℃降至300℃,需噴水0.35 kg水,冷卻水汽化后混入到煙氣中,降溫后出急冷塔的混合煙氣體積變為3.85 m3,煙氣主要成分如表3。

表3 煙氣成分 %

出急冷塔煙氣進入空氣預熱器,可將燃燒所需空氣從22℃升溫至230℃左右,同時煙氣的溫度被降至160℃左右,此部分煙氣再進入后續脫酸及除塵系統進行煙氣凈化處理,與原來的200~250℃相比,由于溫度較低,后期的脫硫效率也可以有很大提高。

采用原來的工藝500℃的熱煙氣在余熱鍋爐中降至200℃,每 1 kg垃圾燃燒產生的煙氣量為3.41 m3,500℃煙氣焓值742 kJ/m3,200℃煙氣焓值284.5 kJ/m3,每1 kg垃圾燃燒產生的煙氣從500℃至200℃放熱1 559 kJ。煙氣在空氣預熱器中放出熱即為出入空氣預熱器煙氣熱焓差 ,如果忽略散熱損失時,那么出入急冷塔熱量守衡,進入空氣預熱器熱焓即為入急冷塔煙氣和水的熱焓總和。由于噴水前 500℃煙氣焓值為 742 kJ/m3,煙氣量3.41 m3;噴水0.35 kg,水的平均熱焓80.9 kJ/kg;噴水降溫后160℃煙氣焓值為229 kJ/m3,出急冷塔的混合煙氣體積為3.85 m3,通過計算可以得到,每燃燒1 kg垃圾進入空氣預熱器的熱焓為1 675 kJ,大于原來方法的1 559 kJ,煙氣的余熱在噴水降溫的方案中還是可以得到有效利用。

垃圾焚燒處理技術,可從工藝上進行改進,縮短煙氣在500~300℃的急冷時間,抑制二噁英的二次生成,再結合后續的煙氣處理,使排入大氣的煙氣二噁英濃度達到排放標準且盡可能降得更低,既進行了垃圾的減量化無害化處理,又不對人們健康造成損害。