超快激光單脈沖誘導硅表面火山坑形貌

紀煦++丁紅軍++張莉英++付宏鴿++呂玉梅++何健

文章編號:2095-6835(2017)04-0020-02

摘 要:超快激光單脈沖在高于燒蝕閾值下誘導硅表面形成了納米尺度的火山坑形貌。在相對低的通量時,火山坑的形貌為不規則圓形,沿著激光偏振方向的直徑略長于垂直激光偏振方向的直徑,增加了激光脈沖通量,火山坑形貌漸變成接近圓形。時域有限差分法模擬分析可能存在的物理機理為表面缺陷或因初始的彈坑引起硅表面燒蝕區域的電場重新分布,沿著激光偏振方向的電場強度增強,進而形成火山坑的不規則圓形狀。

關鍵詞:超快激光;硅;火山坑;通量

中圖分類號:TN249 文獻標識碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2017.04.020

超快激光具有脈沖時間短、峰值功率高、精確的聚焦定位等特點,可以在多種材料表面上加工出多種形貌的微納結構,這些微納結構可以應用在許多領域,比如波導吸收、太陽能電池板、光存儲、微通道、增強拉曼散射等。因此超快激光誘導表面微納結構受到了廣泛的關注。

本文主要研究了高于燒蝕閾值、超快激光單脈沖燒蝕硅表面納米結構的形成和演化。研究發現,電場強度的再分布使得燒蝕沿著激光偏振方向。相比在較小的燒蝕能量下,形成了不規則火山坑,能量增加變成近圓形火山坑。

1 實驗條件及方法

美國Newport公司研制的鈦藍寶石超快激光器提供了激發硅樣品的脈沖能量。實驗所用的光路如圖1所示,激光經過分束鏡(Beam splitter)將光束一分為二,一束光應用在本文研究,另一束光提供給另一組實驗。本文所用的光路經過偏振片、衰減片、半波片、機械可控開關、二向色鏡,經物鏡聚焦到硅樣品上;另一路光由白光源提供,主要為實驗監測系統提供照明。實驗硅片固定在玻璃片上,并放在移動加工平臺(M-840.5DG,PI,Inc.)上,該平臺在x,y,z三個方向的移動精度非常高,甚至達到了0.5 μm。實驗結果利用原子力顯微鏡進行表征。

圖1 超快激光燒蝕硅表面的實驗光路示意圖

2 實驗結果

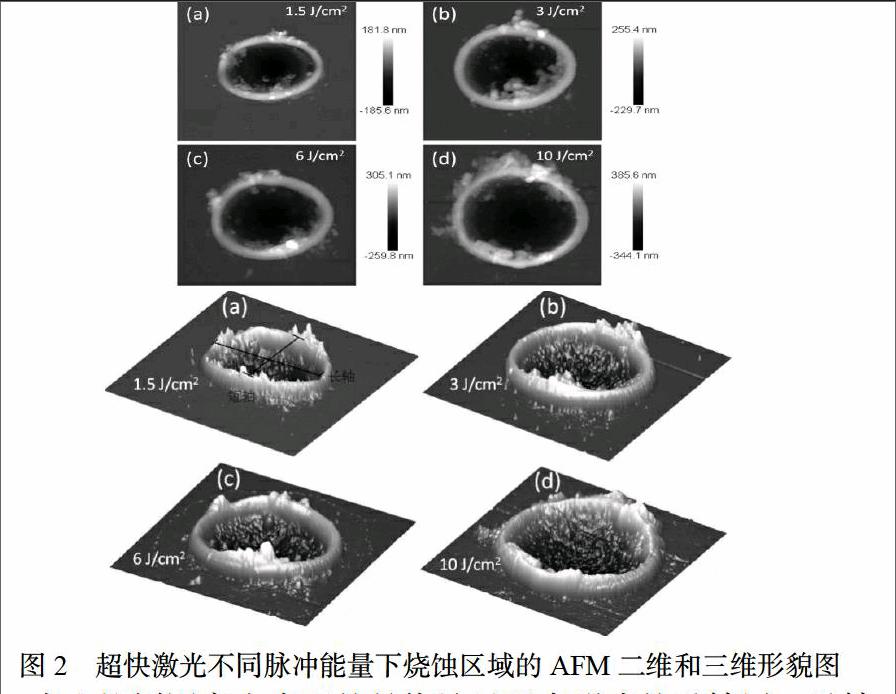

實驗時,激光脈沖通量高于硅的燒蝕閾值,激光激發到硅表面上的強度通過連續衰減片來控制。單脈沖燒蝕硅表面是通過降低激光的重復頻率為10 Hz,結合機械觸發的開關快門來控制。本文選取了3個脈沖通量(1.5 J/cm2、3 J/cm2、6和10 J/cm2)值進行了實驗,燒蝕結果利用原子顯微鏡進行了表征,獲取了4個脈沖通量下彈坑形貌的二維和三維信息,如圖2所示。燒蝕區域呈現火山坑狀,燒蝕區域受到了污染物的影響,這些物質可能是激光燒蝕過程中濺射出來的去除物堆積而成,但并未影響到整體的燒蝕形貌,在通量低于3 J/cm2時,火山坑呈現不規則圓形,沿著激光偏振方向的直徑約為4 μm,垂直激光偏振方向的直徑約為2.5 μm,如圖2中的(a)和(b)所示。隨著燒蝕能量的增加,通量高于6 J/cm2時,火山坑形貌逐漸變成圓形其直徑約為6~7 μm。

火山坑周圍高出表面的是燒蝕過程中形成的重鑄層。重鑄層的行程取決于超快激光與物質相互作用的機理,對于半導體材料,激光產生的大量光子瞬時將能量傳遞給電子,電子吸收了光子的能量后會躍遷到更高能級,原子核對其束縛變小,從而產生大量的自由電子,當自由電子達到非常高的密度時,就變成了具有很高溫度、很高能量的等離子體。當硅的晶格中所有原子都出現這種現象時就產生了相變,固體材料硅會變成熔融狀態,這種變化過程會在皮秒量級內完成,但激光的能量傳遞給物質的過程需要更長時間,所以,在物質相變后的能量傳遞就變成在熔池內完成,這就像μm大小的顆粒以非常高的速度沖擊高濃度的熔漿,顆粒會將中心的物質推向周圍直到顆粒

的能量被完全吸收,此時脈沖能量傳遞結束,熔融池會迅速冷卻,從而在周圍形成重鑄層類似火山坑,如圖2中的三維圖所示。重鑄層的高度和燒蝕深度很接近。

3 理論模擬分析

超快激光與硅相互作用的機理非常復雜,比如電子的激發過程、電子的擴散現象、電子的弛豫時間、能量選擇沉積以及俄歇復合過程等至今尚未明確。因此,火山坑形貌的形成機理仍在探討中。這里給出其他課題組的研究成果,比如伯克利科斯塔教授得出一個有趣的結果——在低激光通量作用時,雙光子吸收起主導作用;在高激光通量時,電子擴散是主要的能量傳輸機制。這兩種起主導作用的機制可能是導致低通量下形成不規則的火山坑,高通量是圓形火山坑。

4 結束語

本文介紹了高能量密度下激光單脈沖燒蝕硅所形成的火山坑形貌。研究發現,激光單脈沖燒蝕在較低通量下產生了不規

則的火山坑形貌,沿著激光偏振方向直徑大于垂直激光偏振方向。隨著脈沖能量增加,這種影響逐漸減小,也就是火山坑接近圓形。這種燒蝕結構的物理機理可能是表面缺陷或者初始結構引起激光場強重新分布,使得沿著偏振方向場強增強,導致燒蝕區域呈現橢圓形貌。

參考文獻

[1]紀煦.超快激光誘導硅表面微/納結構幾何形貌調控實驗研究[D].北京:北京理工大學,2015.

[2]華黎敏,陳子陽.部分偏振光束的大數值孔徑聚焦特性[J].中國激光,2010,37(07).

————————

作者簡介:紀煦(1980—),男,內蒙古赤峰人,博士,講師,畢業于北華航天工業學院機電工程學院,研究方向為精密加工制造技術和微納制造技術。

〔編輯:張思楠〕