保護生態環境 建設生態文明

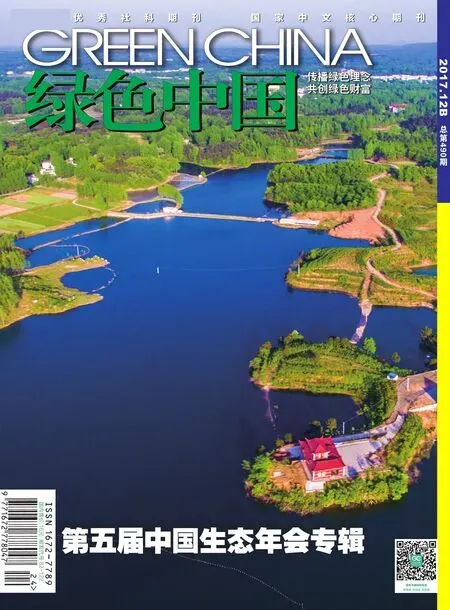

——江蘇省泗陽縣

文 古定明

江蘇省泗陽縣素有“泗水古國、美酒之都、楊樹之鄉”美譽。近年來,泗陽縣始終堅守“生態立縣”理念不動搖,持續加大生態環境保護和有效投入力度,加快形成可持續發展的生態保障體系,真正讓生態環境成為造福百姓、吸引要素、集聚產業的內生動力。

一是科學編制生態規劃體系。制定出臺《國家生態縣創建四年(2012-2015年)行動計劃》,深入實施城鄉綠化、水環境整治、清潔能源等生態建設工程,切實將生態文明理念融入經濟社會發展各個領域。科學編制《泗陽縣生態紅線區域保護規劃》,劃定洪澤湖重要濕地、京杭大運河清水通道維護區等7個生態紅線區域。在省定紅線區域不減少的基礎上,分別將成子湖取水口和淮沭新河莊圩取水口上下游1000米范圍內的二級管控區提升為一級管控區,將奧林匹克生態公園、鍋底湖濕地公園等10個區域增加為二級保護區,給自然留下更多生態修復空間。

二是積極打造生態安全體系。高度重視區域環境生態安全,建立了規劃、國土、園林等部門共同監管的生態環保機制,全力推進黃河故道林相改造和綠色屏障等工程建設,在公路兩側100米、高速兩側200米和所有溝渠河溏邊栽植楊樹和柳樹、桑樹等鄉土樹種,年植樹200萬株、7000公頃以上,城鎮人均公共綠地面積達13.41平方米。嚴格落實生態保護管制措施,以自然要素、生態特征等為依據,將全縣劃分為南部臨湖生態種養經濟區、中部綜合生態經濟區和北部農林生態經濟區等3個功能區,不斷加強對水系、土壤、野生物種等自然資源的保護,有效保證了生態網架結構的完整性和功能聚集性。

三是努力構建生態保障體系。聚力推進環保基礎設施建設,建成污水處理廠20座,打造覆蓋全縣的污水處理網絡,污水日處理能力超14.9萬噸,城鎮污水處理率達83.8%。創新實施鄉鎮污水處理“1+1”工程(在各個鄉鎮建設一座污水處理廠,并配建一個生態濕地公園),對污水處理廠尾水進行生物再凈化;因地制宜推進農村分散式污水處理設施建設,創新采用“1+2”模式(在建設村莊污水處理站的同時,配套建設1個水沖式公廁和1個生態濕地水塘),實現水資源循環利用、水生態綜合整治。狠抓大氣環境治理,深入實施工地揚塵、餐飲油煙等專項整治行動,對燃煤鍋爐整治給予政策補貼,2015年全縣空氣優良天數占88.8%以上,環境質量指標居全省前列。嚴格執行環境污染賠償制度和生態文明建設“1+5”制度,高標準完成工業企業強制性清潔生產審核工作,做到不欠“生態新賬”、逐步還清“歷史舊賬”。